新闻中心-

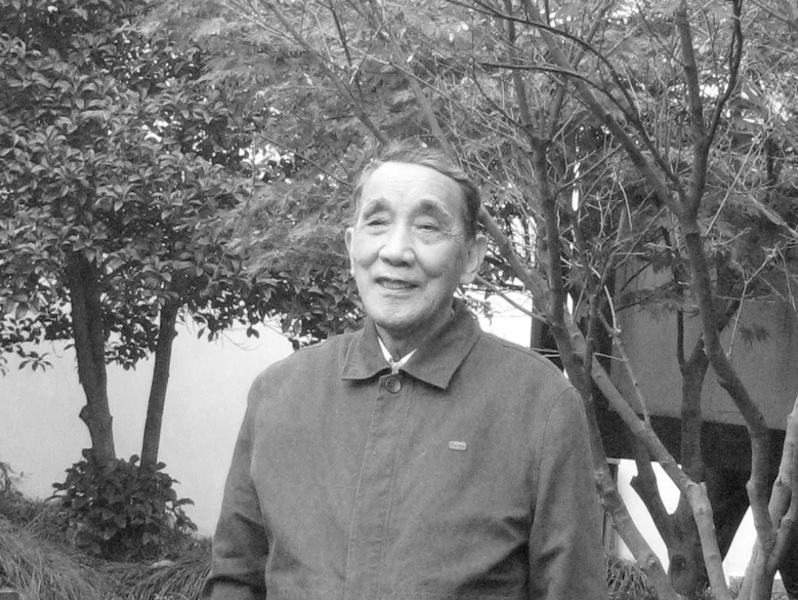

2019年4月26日,同济大学建筑与城市规划学院教授傅信祁先生在上海逝世,享年100岁。傅信祁先生自1937年进入同济大学读书,后又留校任教,与同济大学风雨同舟八十余载,为纪念傅信祁先生的百岁人生,并铭记他与同济大学的八十余载情谊,特刊发同济大学100周年校庆期间刘昭如教授对傅先生进行的专访实录,供同济学人和先生亲友缅怀凭悼。

被访问者:傅信祁先生

访问者: 刘昭如教授

求学篇

刘:傅先生,明年是同济大学的百年校庆,听说您从1937年进同济念书,从江南一直跟到李庄,再又辗转回到上海,后来您留在学校里任教,至今算起来也有将近70个年头了,您能不能给我们讲一下您在同济大学的这段经历呢?

傅:当年抗日战争爆发时,我正好回江南探亲,才上轮船,“七﹒七”事变就发生了,我在船上还不知道。经过上海回到了乡下后,北京沦陷。以后山东也失陷了,因交通受阻,我回不到原先就读的青岛礼贤中学去了。那所学校是德国人创办的,校长刘铨法从同济毕业,与还有几位老师都是留学德国的博士。礼贤中学与同济大学原来就有协议,凡礼贤中学德文班毕业的学生,分数达到70分的分数线后就可以直升同济大学。我当时读的是高职的土木科,学德文。读完二年级后回乡,没想到抗战爆发,没法回山东继续学习。当时出台了一个借读政策,准许在抗战期间不能回原校读书的学生办借读证,凭证明就近到别的学校读书。我那年10月底才拿到借读证,了解到在宁波有一所高级职业学校有土木、机械专业,而且为躲避日军轰炸,学校已经迁到了山里。我好不容易在山里找到了这所学校,但是因为借读的最后期限已经过了,校方不同意借读,于是我就没借读成。

回到江南的家里后,姐姐有个曾经一起考同济大学,可是因为“八·一三”事件没考成的同学徐小姐从金华寄来信,说她后来考上同济后已搬到了金华,那里也有附中和高职,可以借读。我当时人在乡下,从那里到金华要先乘船到宁波,然后坐火车到萧山,最后才到金华。可是我那天夜里到萧山后,发现为了躲避日本人的轰炸,往金华方向的火车已经停开了,不能再前行。我当时行李蛮多的,有铺盖、皮箱等。是原路回去还是继续前进?回去是没有出路的,只有继续向前走,才有可能为我带来希望。我背着行李,从萧通铁路走到浙赣路的月台上,爬上一列火车。这时突然空袭警报响起,为了躲避日军飞机袭击,火车开到山里面去隐蔽,空袭过后,火车又回到萧山,我还是在老地方。直到晚上,我在站台上正不知道该怎么办时,忽然看到一个火车头要往前开,而且听说是开往金华方向的,于是我和一群人一拥而上。当时火车头可以坐人的地方只有锅炉两旁的长条踏脚板。我把皮箱放在踏脚板上,摞上铺盖卷,人坐在铺盖卷上,背靠锅炉,两脚悬空,就这样晃晃悠悠火车头开走了,我也睡着了。不知过了多久后我猛地醒过来,发现火车已经停下,而我脚上不知什么时候掉了一只鞋,那鞋子是出门前姐姐特地为我买的。现在想想真有点后怕,如果半夜从火车头上摔下去的话,后果不堪设想。我只好从皮箱里找出了另外一双布鞋,又开始了接下来的行程。

火车头停在一个小站台上,车上的人都被赶了下去。在站台上我认识了一位和我年纪相仿的老乡,他要到汉口亨得利钟表行去学做生意。这时来了一列军车,车厢是杂七杂八拼起来的,其中有个车厢看起来比较好,我知道那是军官的座车。于是我拿着我的借读证给军官看,希望能搭乘他的车,但被拒绝了。我的小老乡脑子较灵活,他看见有人爬上火车车顶,就叫我一起爬上去。在车顶上,晚间风很大,烟灰也很厉害,又没有被子,我们只好把铺盖打开,两个人就在车顶上面睡着了。就这样,火车时开时停,过了两天,到第三天下午两三点左右才来到一个大站,一问原来就是金华,我真是喜出望外。

出了火车站,我按姐姐给的地址找到了徐小姐。在那里,学生住的都是租来的民房。我到的时候看到有人正坐在茶几边和一位女同学谈话,后来才知道那就是李国豪先生。因为这里房间都已经住满了,所以徐小姐叫我赶紧先去找住的地方,于是我就赶紧出去找住处。在一位也是从礼贤中学过来的校友的帮助下,总算租到一间民房,地面就是泥地,租金一元一个月,包饭三元一个月。第二天徐小姐带我找到同济附属中学主任冯承直先生,下午再到高职办公室把手续都办好了,学校同意我立刻到土木科三年级去上课,这是陈庭祜先生的水利课。就在下午的这节课刚上完的时候,老师忽然宣布,因为战事紧张,日军已经打到杭州,学校要从金华搬迁到江西赣州。这样,我踏进同济的校门,只上了一节课,就随学校踏上了向西南迁徙的漫漫旅程。

走的时候,学校规定所有学生除自带简单铺盖外,全部行李交由学校统一搬运。我们分批先坐火车到南昌,再由水路经赣江到赣州。因为我们几个同学去迟了,办事处说当地的民船大都已经被学校包了去了赣州,我们只好等着。后来总算有了一条大船,能睡40人,但据说已经10年没运行了,为赶路最后我们还是上了这条船。船确实很大,净宽4米以上,在船舱内脚对脚设铺,中间还可留有窄窄的一条走道。这船足足乘了40位同学,船舱中央有一座大灶,尾部还有船员舱。船上除老板夫妇外还有近10名水手,有风时就张帆,没有风的时候就由船员撑篙或是拉纤。船头有一个绞盘,赣江中上游滩多水急,河床上都是鹅卵石,过滩时要先用小舢板把缆绳的一头套在上游卵石滩上新打入的椿上固定,再把缆绳的另外一头绕在船上的绞盘上,由四个水手绕着绞盘推绞杠,使缆绳紧拉着大船前进。就这样,花去一个星期我们来到了吉安(这里是同济医学院的上课地点)时,才刚开过一半的路程,不幸的是过了吉安后,逆水行驶越来越困难,一天至少要过两三个浅滩。每次都得用绞盘,费很大的力气才能使船贴着河底的卵石过去。为了减少吃水深度,每次过浅滩,船主都要大家上岸步行。终于有一天,船身用绞盘在一段浅滩上过去了,但是船舵却过不去,而且别断了。这样船就走不了了,因为舵是由整块大木头做的,要修理就得到附近去找大木头再加工,这样做好也得10天。好在这里离赣州只有两天的路程。我们在这里等不是办法,船主要我们步行,他会雇一只小船把大家的行李送到赣州我们的学校。于是我和几位同学只好连夜赶路。一路上村庄一个接一个,每经过一个村庄都会引来狗吠,令人生厌,心里也有些害怕。我们每个人找根棍子自卫,又避开村庄改由沿江的卵石滩上走,可是这样要多走很多冤枉路。等我们走到一个大镇时已经晚上八九点钟了。我们找了一家旅店投宿,晚上睡的是门板,没有被子,只有一人一件蓑衣。我们累极了,很快也就睡着了。

第二天早起一路朝南向赣州赶去。下午两三点钟到达赣州。进城后我们找到了同济大学的所在地。这是个前清的镇台衙门,有相当的规模,校部、理工学院在中部,附中在东南角,我们高职在后院。学生宿舍在一个武庙里,里面的神像已经搬走,几个大小殿都用许多双层统铺供学生睡觉。那里晚上只有公用的马灯,非常暗,我们要自备蜡烛才能看书。学校教室有汽油灯,我们晚上就到学校教室去看书。

在赣州1938年1月正式上课,第一学期上课两周即举行期终考试。由于这些课程大部分内容都是在金华时上的,我没有上着,多数课程又没有教材和讲义,我在原来的礼贤中学也没有学过这几门课,因此无法参加考试,只好改读二年级下的课程。在二年级下学期的课程里,有唐英的房屋建筑学、陈庭祜的钢筋混凝土、沈传良、郭惠生的测量学、姚可昆的德语等,其中印象比较深的是唐英老师的课。唐英老师上课生动风趣,在赣州他有两堂课深入浅出,至今记忆犹新,终生难忘,同时也决定了我以后的工作志向。其中一堂课是他教会了我怎么做建筑设计。题目是小住宅设计,他分析了题目要求后,要我们跟着他一起做设计,他和我们一起分析了每个房间的功能要求,并进行了总体组合,又谈到了房间的构造和形体,一边和我们讨论,一边在黑板上画,在课堂上画出了小住宅的两层平面、一个剖面和一个正立面,整个设计过程一气呵成,活泼生动,虽然是他在做设计,却使我们好像是每个人都是自己在做设计,因此印象很深,至今不忘。还有一堂课是画建筑透视,他只用了两节课的时间,在黑板上一面画一面讲,深入浅出,生动形象,使我很快就学会了建筑透视图的画法,在以后工作和教学中得益非浅。

在赣州呆了两个学期后放暑假了。那时大家抗日兴致都很高,演话剧、游行、捐款慰劳前线战士。为庆祝台儿庄大捷等胜利,我们还举行了几次火炬游行。

但是不久后,1938年7月,九江告急,赣州已经不是个安全的后方,学校决定再次迁校到广西贺县的八步镇。那里有个工厂,同济学生可以在那里实习。从赣州到八步,是乘钨矿矿务局的卡车。我们经过大庾岭到达广东南雄,住一晚,第二天到韶关,再乘粤汉路火车到湖南衡阳市,换乘新建的湘桂路的火车来到广西桂林。在桂林待了几天后,又乘木船顺漓江南下,在阳朔过一夜,第二天到平乐,再步行到八步。

八步原来有个中学,已经搬到山里,于是同济就将学校安营扎寨放在这所中学内,并建了些临时建筑,形成中间一个大操场,四周有原有的楼房,又有新搭建的木造平房的格局。我们学生睡的是木板床,比以前的双层统铺改良了许多。

到了八步后,日本人已经打到广州,还天天派飞机来轰炸八步的电厂。电厂在第一次轰炸中,没有完全被炸中,还可以继续发电,后来又继续遭到轰炸。当空袭警报响起时,我们就都逃到校外农田里去。我亲眼看到过几架日机成一字纵队列队飞来,到了电厂上空后依次向下俯冲,每次投下—枚炸弹,轮返轰炸后向东飞走。由于对这样的空袭渐渐习以为常了,后来我们就不再经常往外逃。谁知有一天警报拉响后我正躲在宿舍里看书,却听到了轰隆轰隆的飞机声朝学校方向过来。我和同学们赶紧奔出宿舍,卧倒在两幢房屋之间近围墙的草地上。这次日军竟突然飞到了我们学校的上空,排成一字纵队,对着我们学校轮番俯冲扫射。等敌机飞走后,同学拍拍灰土,站起来一看,有几个篮球场大的操场上,由西向东横卧着十几条弹坑,一座楼房的墙上也留下了几道弹痕。所幸同学们都趴在操场周围,因此无人员伤亡,大部分房屋也都没有受到损害。

由于当初我们来八步时,行李和书藉是由学校托运,不随人走的,因此当那天托运的行李和书籍终于来到八步时,我们都很高兴。但是形势越来越险恶,行李刚到,学校又不得不决定再次搬迁到地处大后方的云南昆明。

在战乱时期,要到云南昆明去,得借道越南,然后再回到云南。由于广西当时在李宗仁、白崇禧的统治下,省内的民兵组织很严密,学校与当地政府联系后,当地政府决定由民兵帮我们挑行李。我们每人只可带一条被子的小铺盖,由一位民兵挑上4个小铺盖陪我们一起走,我们自己也背一个小书包带些日常用品等。每天步行大概40公里,每到一站,第二天就换一批民兵继续向前挑。从八步步行两个星期到达柳州。开始走的几天,几十里走下来感觉相当吃力,后来习惯了就好了。只是在从柳州到南宁的路上我犯了个大错。因为原先的鞋走破了,我就买了双新的布鞋穿。想不到穿了新鞋脚底越走越痛,傍晚到达驻地脱鞋一看,两只脚底都有大血泡。同学教我用热水烫脚,再用头发穿进去把泡内的血水引出来。第二天一早起来,血泡虽然瘪下去了,可走起路来却还是钻心地痛。我坐在石头上不知该怎么办,眼看同学们都走到前头去了,我只得忍着痛,一步一步向前挨,好不容易跛行了一段路后,脚板开始发热,好像不再那么疼了。从此有了经验,只要每天出发时忍住疼痛,大步走路,脚板一热就会逐步忘记了疼痛。一星期以后,起泡处的皮增厚了,就又可以和以前一样正常走路了。

两个多星期后我们到达南宁,从左江乘小轮船到龙州,再乘汽车到镇南关(今友谊关),步行过关到越南同登,乘窄轨火车,过红河铁桥到达越南首都河内。第二天一早我们又乘窄轨火车从河内到达越南边境的老街。第三天一早从老街走过一座木桥,过了国界就到云南边城河口,再坐窄轨火车去昆明。车上伙食就是学校办事处发的每人几个硬面包和几听沙丁鱼罐头。

到达昆明后我们先借住在文庙,就睡在地上。后来终于找到房子开始上课读书了。因为战乱,很多学生家里没法汇钱过来,我们就先向学校申请贷款。我们每月贷款8元国币,当时1元国币可换10元滇币,当地生活程度不高,学生的生活相对宽裕。大家的学习还是很认真的。我和张长高等几位同学还自己动手,用刻蜡纸、油印的方法出版了一期叫做《学习》的刊物,我发表的文章题目已经遗忘,但那毕竟是我发表的第一篇“论文”呀!

同济本来是有一些外籍教师的,直到赣州时还有外教,后来大都回去了。内地合适的师资不容易找。我们高职当时是四年学制。当时同济大学部正在迁往四川李庄,我们高职班最后一学期用作实习。名曰实习,实际上是提前一学期毕业,下一届起学制就改为三年了。1940年2月份我毕业被分配到52兵工厂筹备处当监工员,一年后又回到昆明,在公利工程司工作,公利的老板奚福泉先生也是留学德国回来的。

1943年夏,已在同济大学土木系读三年级的老同学顾善德来信说,同济大学在四川李庄即将开办建筑系,九月份招生。他知道我对建筑有兴趣,叫我赶快到重庆再去李庄参加同济大学首届建筑系的入学考试,并告诉我原来高职我班八位同学中已有张长高、胡松林、严义顺、潘昌乾和他五个人都已在李庄读书了,要我快去。我知道后赶快托人买飞机票,两星期后乘上了这架战时还能在昆明与重庆间对开的中央航空公司飞机。航班每个星期一次。飞机是德国的道格拉斯,是架螺旋浆双翼飞机,只可乘八位乘客,飞的时候机身微微振动,噪声很大。经过滇、贵、川三省都是山区,每次飞机向下时我都呕吐不止,乘在里面很不舒服,犹如大病一场。飞机在重庆长江上的一个岛上降落,经摆渡上去后到达重庆的马路,再换乘船到李庄就到了同济大学。到李庄后,我赶紧准备了两三天,但是这时学校却宣布建筑系不办了,原因是有几位教授考察后认为当地条件太差,没法办建筑系,他们以后大都去了广州华南工学院。这样我只得临时决定改考土木系。录取后我在李庄读了三年书,读了两年抗战就胜利了,但因为在上海一直找不到合适的校址,于是在李庄又呆了一年。

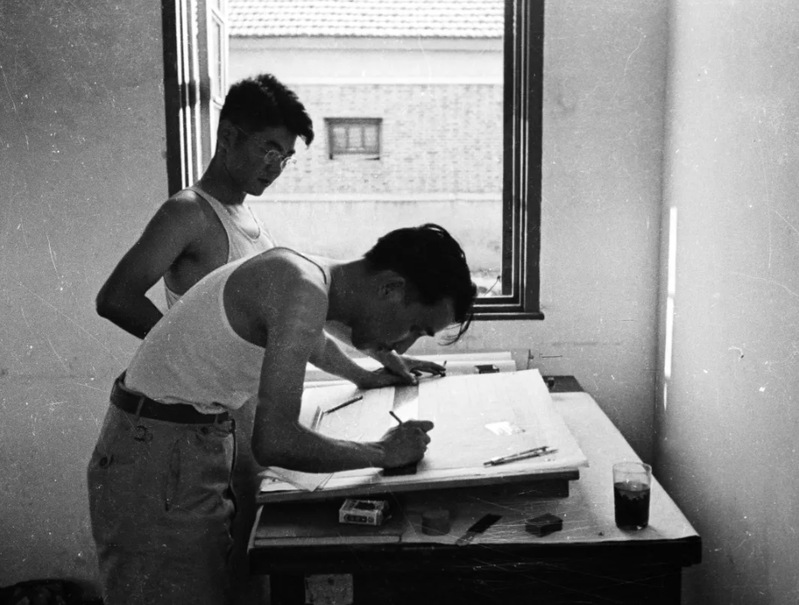

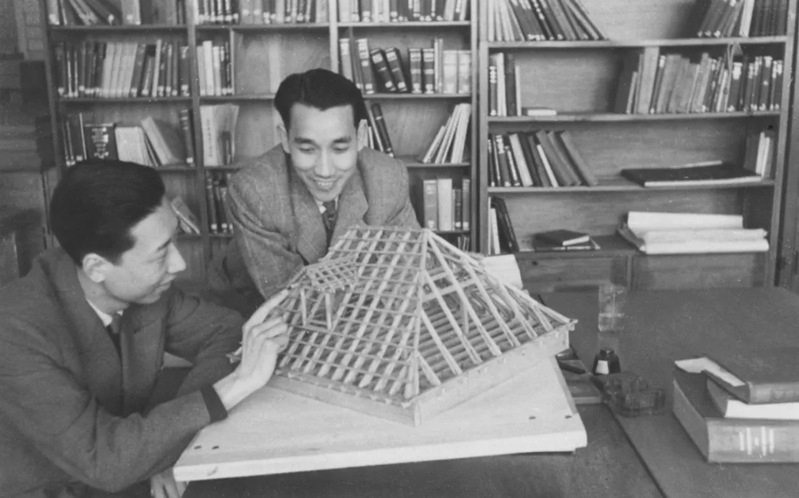

1951年青年教师傅信祁(下) 顾善德(上)

在劳动建校中正在设计解放楼和青年楼

李庄在长江上游,距金沙江与岷江汇合的宜宾约40里,是靠山临水的—块平原。校总部当时设在禹工宫,工学院在镇最东面的东岳庙,学生宿舍在东岳庙西侧的羊街。内有二个大院子,西面院多为早期来校的学生居住,每室住四到六人,单人铺。中间院子及东面院子后来扩建的宿舍多为双层铺。我有幸住进西院,与高职同学孙德祥合住。

李庄没有自来水和电力供应(后来学校为当地发过短时间的电),晚上都靠点菜油灯来读书和做作业。这所谓的油灯是在一个毛竹筒上搁上一个大约六、七厘米直径的地圆形铸铁灯盏,平时只用三根灯草,画图时才加到五、六根。有一次我不小心打翻了油灯,弄得图纸上满是菜油,可是来不及返工了,第二天只好就这样交上去。

我们上课的东岳庙两边的厢房内只有条形课桌而没有坐凳。学生每人自备一个竹凳,每天上学、放学反挎着小竹凳当提篮放置书籍文具,到了教室里就当座椅。这样每天一路来来去去,成了战时李庄的一景。

在李庄,土木系先由俞家洵后由刘百铨任系主任。一、二年级多为基础或技术基础课程。我记得有郑太朴的高等数学、陈一荻的德语、李本文的投影几何等。三年级有朱振德的结构力学、龙庆忠的房屋建筑、叶雪安的测量学、魏特的钢结构,还有刘百铨、黎嗣林、江鸿等老师讲授的专业课程。其中魏特是波兰藉犹太人,用德语上课,每次他都是先上课,然后念教材让我们记笔记作为教材。当时俞載道给他当助教。可惜他只讲了一学期课,就于1946年1月病逝了。我还按照他的照片,画了一张放大的遗像挂在追悼会上。

同济在李庄办学时,当时的中央博物馆、中央研究院、历史研究所和中国营造学社等都迁到了李庄。他们在李庄办过一些展览,营造学社的刘致平为同济讲过建筑课,梁思成也为我们做过几次学术报告。还有一位当初想在李庄办建筑系不成但继续留下来任教的龙庆忠教授,专门在自己家里为一些爱好建筑学的同学开课。他给我们讲授西洋建筑史、中国建筑史、建筑设计、建筑构造、建筑表现以及中外园林等,整整一年有余。

1946年4月李庄的课程结束,学生开始分批启程东返,可以坐船或是坐火车回上海。我和陈宾墨等几个同学,是比较早的一批离开李庄的。我们先乘船到重庆,听说水路去上海比较困难,而且曾有木船出过事,于是决定向北走陆路。由川陕公路坐长途汽车,经剑阁出剑门关到陇海铁路的宝鸡。因为路基不好,火车昼开夜停,其中潼关到洛阳好像还得改乘一段公路长途汽车,再乘火车到江苏省的徐州转津浦铁路,到浦口摆渡,再转沪宁铁路,终于回到了久别的上海。

回上海后同济大学分散在10个地方,记得的有:①善钟路(现长熟路)100弄10号,学校作为医学院前期教育用房;②四川北路近虹口公园的红楼作校部办公及文法学院用房,好像后面还有两条平房宿舍,后来学校叫我设计了一座两层的楼,楼上4个教室,楼下4个教室;③其美路(现四平路)一所原日本中学作工学院用房;④平昌街近国权路原日本小学及附近的一所幼儿园作为理学院用房;⑤邯郸路近五角场一技术学校,作为同济高职用房;⑥原江湾市中心的图书馆作同济中学用房;⑦白克路(现凤阳路)中美医院作医学院后期用房;⑧同孚路附属医院;⑨北外滩金山路的礼查饭店五层,作教工宿舍;⑩静安寺一所住宅,共计10处。这样同济大学就由医学院、工学院、理学院、文法学院、附属中学、高职、附属卫校等组成。

1946年那年我班上的同学直到下半年才全部来到上海,但学校迟迟未能开学,直到47年的1月份。我当时是三年级的班长,在开学前的空挡中,已有两处建筑设计事务所要我帮忙画图纸,因为我有过相关的工作经历。我帮他们设计了某汽车装配车间以及阳明医院和小住宅等几处建筑。但我毕竟是班长,担心同学们的课会拉下,因此当我知道学校已聘请刚回国不久的李国豪先生任土木系主任时,就到上海市工务局桥梁处找他,他答应每周一个下午到其美路的工学院为我们班同学补课。

后来我和两位同学一起办了一个事务所,利用同学哥哥的牌照,借了一个洋行的办公室给人家做设计。我记得我们为中美医院设计过一些建筑,并在吴淞商船学校的设计竞赛中也得了标,现在的虹桥路、湖南路那一带还留有我设计的一些别墅。

教学篇

刘:傅先生,您是哪年开始在同济大学任教的?

傅:1947年7月大学毕业时,李国豪系主任留了成绩在前四名的四位学生留校任助教,我是其中之一,这样,就开始了我在同济大学的教师生涯。同时留校的还有潘昌乾、严义顺、范祖尧等几位同学。

冯纪忠先生回国后,也来土木系上建筑课。我毕业后任他的助教。那时刚解放,国家百废待兴,政府号召技术人员参加国家建设工作。冯先生开办了一个群安事务所,一开始还没有工作的地方,于是他经常到我家楼上的阁楼里来和我一起讨论设计项目或者设计图纸。我那时结婚住在江西路上一栋上海开埠时英国人造的房屋的阁楼里,家里房间很小。后来我钻到屋顶里面,发现可利用的空间很大,于是动手改建阁楼,还在屋顶上开了两个老虎窗,让家里变成了三间房间。至今冯先生和我聊天,还会想起当时在阁楼里干活的情况。我为冯先生作过三个项目,是公交汽车一场、东湖客舍和武汉的同济医院。其中公交汽车一场是设计竞赛项目,我们在里面建造了上海市第一座混凝土薄壳建筑。因为当时冯先生刚好从法国带回一本有关混凝土薄壳的杂志,尽管我的相关知识还比较欠缺,但还是参考上面的来做。我们提交的方案中,六个大车库是三个大跨度变截面薄壳连起来的锯齿形建筑;两个机修厂房和礼堂等也是薄壳结构的。冯先生和我一起找了个地方,做了一根将近两公尺长的尺,才完成了一张建筑的总体鸟瞰图。这个项目实施时只建造了一栋有两个薄壳的房子。

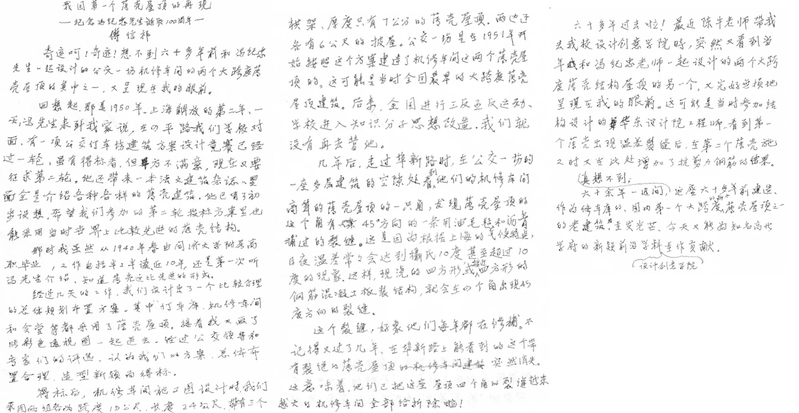

傅信祁先生手稿

刘:听您刚才说,您一边做老师,一边还参加工程实践,这些实践对您的教学有什么启发和帮助呢?

傅:帮助当然是很大的。例如我在昆明工作时做过一个影剧院的项目,那是我进。“公利”的第一项工作,就是要设计大约是18米(或是20米)跨度的木屋架。原来昆明有一所大逸乐电影院,在一次大轰炸时被一颗炸弹落在距山墙外约5米处。从影院前面看不出有多大的损伤,可是后边的山墙却一天一天越向后倾斜。听说影院的设计者赵琛先生曾通知过大逸乐,说山墙危险,要赶快修理,但老板为了赚钱,却每天照演不误。不幸的是有一天晚上正在放映电影的时候,忽然惊天动地“彭”的一声,影院的山墙向外倒塌,拉动屋顶,使整个房子坍塌了下来,当场死伤二百余人,损失惨重。赵琛因此进公安局,后面解释清楚后就放出来了。后来要在原址上建影剧院,业主决定请“公利”来重新设计,同时也提出新要求:因为当时昆明钢筋水泥奇缺,只能用木材和砖瓦造房子。为了吸取坍房的教训,业主规定屋架下弦只许用木头,而不能用钢拉杆;屋架只许用木柱而不能用砖墙承重。根据这些要求,我们设计了木柱支承的豪式木屋架,用夹板作45°斜撑,砖墙只做围护结构,连坐的看台也用木柱和三角形木桁架,木搁栅木地板(现在看来消防是不合格的)。在这项工程中,我不但学到了不少结构方面的知识,同时,也帮邹惠生建筑师画了如大厅顶棚、舞台台口、楼坐挑台以及进厅圆梯等详图,学到一些实际的建筑构造知识,受益非浅。后来1964年出差时,我又去看了,影剧院还在放映电影。

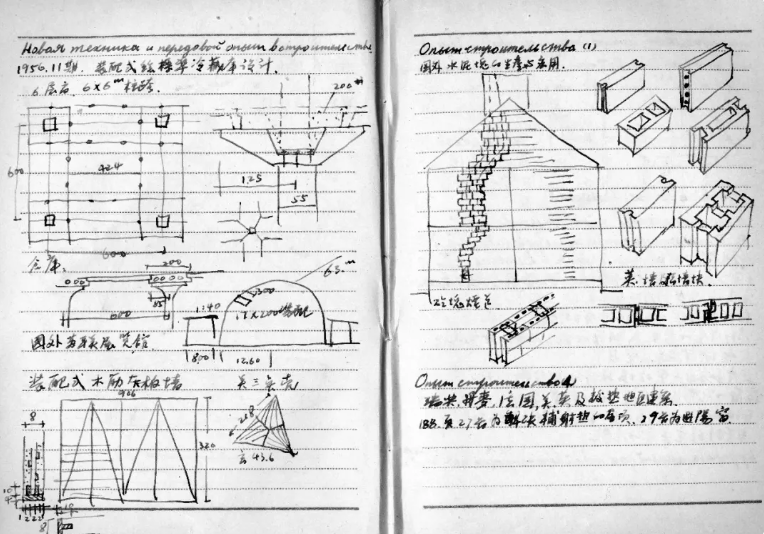

傅信祁先生手稿:

《1953年同济大学建筑工程处 》笔记本

傅:在“公利”工作时,我还参加过发电厂、纺织厂、银行、学校、宿舍、住宅、办公用房等许多工程项目的设计。其中有的参加了制图,有的参加了结构设计,有的小工程也让我独立设计了,还有时被派到工地去监工。我觉得,这些都是非常难得的学习和实践的机会。

正因为有这样的实践经验,我留校当助教后第二年,李国豪系主任就叫我教投影几何、木结构等课程,我教起来很得心应手。1952年院校调整后系里成立了各个教研室,我选择了木结构和建筑构造两个教研室。

解放初期我们向苏联学习,那时苏联和东欧等预制板用得比较多,为促进我国在这方面的发展,我曾和结构系的蒋大骅先生以及民用院的同志成立上海的预制楼板研究小组。当时在设计同济新村的职工住宅时,我就在一些四层楼的房子上做预制楼板。说起来同济新村的预制楼板可能是上海市比较早在实际工程中应用的预制楼板。当时我们先研究板跨、荷载等问题,后来才转向实心、空心、槽板等形式。同济工会俱乐部的工程中也有用到半圆形截面的预制装配式楼板,一个楼梯也是装配式的。工会俱乐部建成以后,学生经常到那里去参观。

再有,在我为冯纪忠先生做的武汉东湖客舍绘制施工图时,发现冯先生根据武昌东湖边上一个半岛的地形、景观和当地园林局的要求所设计的两栋兼有招待和休养功能的客舍,平面凹凸多变,转折处有的不成直角,房间大小不一,地面标高因地而异,檐口、屋脊标高也变化多端。这样的建筑要是在屋顶部分采用一般的屋架和山墙架檩条,系统会弄得很复杂。我经过研究,决定将从苏联那里学到的人字屋架和欧美常用的椽式系统相结合,做成70公分左右一档的椽架,竟然顺利解决了屋顶灵活多变的问题,冯先生看了也很满意。后来在做同济工会俱乐部时也用着了这样的椽架,尤其是从里面看起来很漂亮,很多学生都喜欢它。

冯纪忠先生与傅信祁先生在研讨

在文化大革命期间,我还做过无砂卵石混凝土。当时我一边劳动,一边在安徽给一个工农班上课,要求结合具体工程来教学。当地在九华山后面的深山老林中,要建一个三线的工厂,建设用的建材都要从外面运进来的,但由于交通很不方便,运输很困难,进度上不去。一次我在山溪中洗澡时,发现河里有的是鹅卵石,我就想起既然可以有无砂陶粒混凝土,为什么不能用鹅卵石来做无砂卵石混凝土呢?一开始工地上的人嗤之以鼻,认为做出来不能承重。后来我就做了一些试块,和工农班的学生一起进行加压试验,发现效果很好,后来就被广泛采用了。

刘:傅先生,您长期担任全国建筑技术学术委员会的主任,虽然您早已退休,但今年我们在东南大学开年会时,大会仍然向您表达敬意。还有,《房屋建筑学》这本教材是您带头编起来的,至今历经四版,已发行近百万册,在全国都有重大影响。您能够谈一下这方面的有关问题吗?

傅:讲到《房屋建筑学》这本书,我是40年磨一剑,才磨出来的。

解放初期我们学习苏联,开设了工业与民用建筑专业,所谓建筑、结构、施工三条腿走路。其中“房屋建筑学”这门课很重要。我们发现人家的教材是一整套,包括建筑史、建筑物理、民用建筑设计、工业建筑设计、公共建筑设计等,而我们的这些课却不成系统,而且没有教材。于是我们就开始着手编写自己的教材。当时动员了很多教师参加编写,算是勉强印出了七本,但还没有全部做完,而且有些问题我们自己也不熟悉,例如工业建筑,我们国家的工业还很不发达,我们的相关知识就很贫乏。再有建筑物理也是这样。1954年苏联专家在天津大学开办培训班,学校派我和王季卿老师去学习了半年,把工业建筑、建筑物理一套学了过来。后来请天津大学的两位老师来编工业建筑部分,大家共同努力把工业部分编出来了。

1961年的时候,中宣部周扬要求编写全国统编教材,要求在20天里编好。我们就召集当时全国的八大院校相关教师带教材来开会。除清华以外,八大校来了七个。大家讨论后决定工业建筑部分用西安的教材为蓝本,民用建筑部分采用同济的为蓝本,再综合其它高校的教材内容,两个星期用剪刀加浆糊把教材编出来。后来部里叫我去北京要加编“建筑原理”部分,我在旅馆里又用两个星期把民用部分编完。因为感觉对北方、南方的特殊情况还不够熟悉,就邀请哈尔滨建筑工程大学和华南工学院的老师分别把北方和南方的有关构造问题一起补充了进来。其中公共建筑的部分,因为国家自己建设的还不多,苏联的又不适用,我就带人到处去收集资料。例如我们和吴庐生、钟金梁等老师曾经带学生爬到大光明电影院的吊顶里去研究观演类建筑的特殊构造。就这样不断学习、不断研究、不断充实。从1961年到文化大革命,这套书就陆续出了好几个版本,供兄弟院校共同使用。

文化大革命过后,1979年全国土建类教育计划会议后要重新编教材,会上指定我主持编写,会同西冶、南工、重建工等一共四所院校,在80年编写出版了第一版《房屋建筑学》教材。到目前已经发行了100多万册,已成为国家“十一五”规划教材。本来开《房屋建筑学》的教材会议,只要四个参编学校参加就可以了,但因为这本教材影响大,后来全国很多学校都来了。于是1979年审定会上确定下来,我们要有一个讨论教学和科研的建筑技术方面的专门组织,于是就成立了各有关院校参加的全国建筑技术学术委员会,大家选我任主任委员。国家建设部对此非常重视,还贴了部分经费给《房屋建筑学》和《建筑构造》的编制。

在我任全国建筑技术学术委员会主任的期间,我考虑到我们既要面向教学,又要有建筑技术方面的突破。后来我就规定:来开会除了讨论教材外,还要带科研成果来。从1979年开始每两年一次到现在,我们去了全国的很多地方,在很多学校举办过会议,来的院校也越来越多,现在都有100多个了。

刘:您能给现在的后生晚辈提些建议,给我们今后的教学提点意见吗?

傅:现在可持续发展这个题目很响,我觉得这是个方向,比如节能、太阳能利用等。这不仅对于国家,对全球都是重要课题。工业发展后,空气污染一塌糊涂。住宅要舒服,要用电用煤。以前有很多无知的事情,热工、建筑物理等很多问题我们还不够重视,像裂缝问题也很麻烦的,我们忽略了温度变化对建筑实体的影响。开始我们用木结构,现在钢筋混凝土用得比较多,以后可能是钢结构。光考虑结构还不够,构造还要想到,材料也很重要。例如对于保温,我在沈阳察看过工地,保温材料是摆在里头还是外头都需要仔细考虑,构造要从实际解决。

我们当初在教学过程中,一直是很重视技术层面的问题的。冯先生很早就要求设计老师和构造老师搭班上设计课。那时,谭垣老师和丁昌国老师搭班,冯先生和我搭班。有些问题可以当场一起解决,效果很好。但构造所涉及的知识面太广了,应用到建筑工程实践上更不容易,比如我当初画薄壳时,连长薄壳、短薄壳都不清楚,当时还是没有完全弄懂,还是留下些问题。

无论怎样,教师要重视研究。我以前就要求研究生多看书、做笔记。泡图书馆收获还是很大,能收集到很多信息。要善于发现问题、研究问题、解决问题,再应用到建筑上。我一直很想建立一个建筑技术方面的奖项来奖励现在能专心在建筑技术方面研究和有所创造的青年教师、研究生以及学生。

刘:谢谢您能抽时间接受专访。祝您健康长寿。

2006年12月于同济新村

(备注:以上内容经傅信祁先生本人校核)

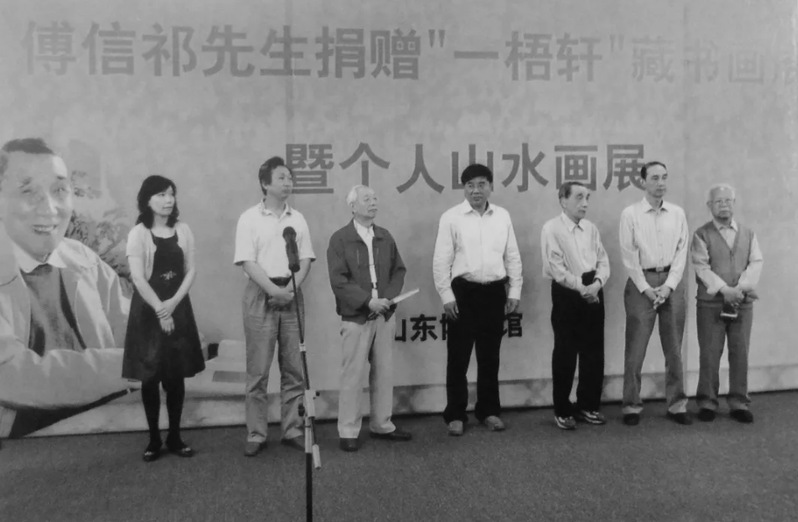

傅信祁先生向山东济南博物舘捐画

傅信祁先生在上海刘海粟美术馆

“信步行•期颐年——傅信祁百岁画展”

记录整理:林永锦

图片来源:贾瑞云、卢永毅、华霞虹、李丽、刘雨婷

学院介绍

学院介绍