新闻中心-

新现代主义与学科的自主性探索

当代建筑史叙事下的项秉仁建筑学思想研究

Neo-Modernism and the Exploration of Autonomy in Architecture

Revisiting Xiang Bingren's Architectural Notion in the Context of Contemporary Architectural History

谭峥 TAN Zheng

Abstract

“当代建筑”的界定与分析是建筑历史、理论与批评领域日益紧迫的任务。作为“新现代主义”先行探索者,项秉仁的建筑观成为当代建筑演化规律的重要例证。文章将项秉仁的职业道路视作建筑师在社会动荡中摸索职业伦理的缩影,通过个人历史的叙事挖掘新现代主义与“实验建筑”的差异与交叉,以探寻中国当代建筑师摸索自主的设计方法的必然路径。

1 新现代主义的先行探索

西方建筑学的当代史界定问题基本上音调已定,即将20世纪60年代的新先锋主义运动视为西方现代建筑史的终结,而将20世纪70年代开始的后现代主义等思潮视为当代建筑史的发端。与之相似的是,对中国建筑的“当代史”进行界定,乃至建立一个能够描述当代史的概念体系成为当下日益紧迫的任务。在2000年之后,与“当代建筑”相关的概念不断涌现,比如“实验建筑”“后批评”“批判的地域主义”“新现代主义”等。这些概念往往从1978年以后的一次次前沿建筑运动归纳而来,它们以特定建筑师群体的创作为依据,以西方建筑评论中的相关措辞为参照,以学科共同体的观念演变为佐证。以新现代主义为例,它被建筑评论家周榕用于描述60后建筑师的实践所呈现的消弭冲突与差异的“包容性的现代主义” [1]。精确地说,新现代主义是独立于现代性场景的现代主义,是转瞬即逝的潮流中的经典款。这一概念基本承袭了“Neo-Modernism”①在查尔斯·詹克斯等西方理论家的论述中的内涵,尤其强调了新现代主义在继承了现代主义的形式偏好后,对后者经邦济世理想的疏远以及对中产阶层(bourgeois)文化身份的展示[2-3]。在这种类比下,西方新现代主义的折衷主义倾向反而成为当代中国建筑挣脱沉重的符号意义枷锁的出路。中国的新现代主义的历史意义更在于,它尝试重构失范状态后的文明共识,在重重的政治审美枷锁之外形成了建筑学的自主形式伦理(autonomy) ② [4]。

查尔斯· 詹克斯《新现代:从晚期现代主义到新现代主义》封面

中国语境的“新现代主义”是各种当代建筑学思潮与风格激荡冲突中较为精致、收敛且调和的那一部分,它与西方晚期现代主义建筑所呈现的面貌有相似之处。中国的新现代主义更倾向于抑制激烈的形式元素冲突,更能代表当今都市中产阶层的价值取向,最终成为更具广泛代表性的当代建筑的一部分。对此,本文所要呈现的事实是,有一批当代建筑的先驱者,其实早在60后建筑师登上历史舞台之前,就已经在摸索新现代主义的理念,即使这样的实践可能并非出于完全的自觉。项秉仁建筑师就是这样一位前沿探索者,生于20世纪40年代的他接受了完整的学院派教育,在中西多文化的建筑设计实践磨砺下,逐步形成了内敛克制沉静的创作语言,较早地呈现出当代建筑的诸多共性特征。虽然项秉仁建筑师对当代建筑文化做出了特殊的贡献,但是关于他代表的跨“文革”建筑师群体的讨论却极为稀缺,因此,他在当代建筑史中的意义需要进一步的讨论与厘定。

2 项秉仁与中国建筑的当代史

1961年,17岁的项秉仁进入南京工学院(现东南大学)学习建筑学。此时的中国建筑学教育正进入一个小阳春。得益于20世纪60年代初比较宽松的政治环境,杨廷宝、童寯等第一代建筑学者能够进一步延续习自宾夕法尼亚大学,并从东北大学时期就开始贯彻并改造的布扎(Ecole des Beaux-Arts)建筑学教育体系。这一体系以图房(atelier)为组织形式,以徒手草图能力(esquisse,或可翻译为“快图”)的训练为核心,强调扎实的美术功底,致力于培养能够独立完成设计的职业建筑师[5-7]。学院派体系的黄金时期一直延续到1966年,直至被后来的政治风暴打断。于是,以项秉仁为代表的一代建筑师成为新中国所培养的最后一批完整地接受学院派训练的建筑师。十余年后,建筑学教育重新步入正轨,布扎体系也不复往日旧观。此时,当代建筑的大幕拉开,建筑学教育正式进入后布扎时代。

项秉仁南工旧相片一张(大礼堂前照片)

建筑评论学者史建认为,新千年后的“实验建筑”从个人的、观念的空间叙事,逐渐全面蝶变为更广泛的“当代建筑”[8-10]。但是在实验建筑向“主流建筑”的转化之外,建筑学在更广阔的社会与生产机制中发生了怎样的转型?如何在观念史以外解释当代建筑的发生?当代建筑的问题或可以表述为:哪些历史进程与事件构成了目前建筑学的样貌?以社会史的视角,改革开放之后的建筑史可以被视为当然的当代史。但是,我们应当看到,当代建筑并不是随着社会变革而自然发生的,因为建筑学的教育要作用于实践需要一个孕育、孵化与蝶变的过程。对当代建筑史的研究不能囿于意识形态领域的变迁,建筑学本身的生产与运作机制是理解当代建筑发生的关键。在改革开放后的20年中,对于一种熔铸身份、场所与历史的中国式现代建筑的追求固然是主流之一,然而对于更包容的、优雅的、通用的职业化建筑学语言的探索也悄然进行着。这种设计方法客观上柔化、中和了不同的形式元素所携带的观念冲突,超越历史、立场与身份的争辩,构成了新千年的中国大都会建筑形象的基色。

在当代建筑的界定与研究中,有一些问题依然悬而未决,对项秉仁建筑师的建筑思想的研究与这些问题关系密切。首先是重新认识布扎传统在当代中国(后改革开放时期)的改造、延续、发展与变异。如何在中国现当代建筑历史与批评的角度对现代主义与布扎的关系进行再认识?这两者究竟是一种思潮,一种风格,一种方法,一种修养,还是一种知识组织方式?如果有一个“后布扎时代”,那么后布扎时代的特征是什么,它从布扎继承了什么?学科史意义上的更强调建筑学自主性的伦理与职业环境中更强调社会反馈的伦理究竟有何异同?

其次,如何界定以项秉仁先生为代表的最后一群完整地接受学院派训练的建筑师在中国当代建筑史中的作用?项秉仁建筑师作为当代建筑的先行探索者的典型性与特殊性在哪里?他相对于新浪潮或实验建筑的态度是怎样的?他后来逐渐远离青年先锋色彩的抉择是在主动地保持距离,还是各种即时即刻情势下做出的必然选择?

最后,项秉仁先生的最近一次建筑学设计思想的转型大体完成于香港,这一阶段他直接受到香港本土的新现代主义潮流影响。那么,中国内地与香港,以及美国各自代表了怎样的建筑职业文化?这种文化地理上的维度对书写中国当代建筑史有何助益?从香港回到上海以后,在最新的实践中,在探索数字化时代建筑学的状态的过程中,项秉仁的建筑设计进入一种新的自由境界,这种自觉的建筑语言架构是否代表了当代建筑师进行跨文化实践的共同路径?

对项秉仁建筑师40年建筑学旅途的回访,构成了一个具有代表性的案例研究,以回答以上一系列问题。这个案例研究的关键在于批判地认知“现代”“新现代”“后现代”等术语的跨语境意义切换,且在适当的历史观测距离下更为准确地界定历史场景中不同的思想、心态、境遇对个人的作用方式,令精确描述个人的建筑学思想成为可能。

3 分代及其局限

“分代”是中国当代建筑研究中较为武断的分析方法。根据杨永生先生的《中国四代建筑师》 ,现代意义上中国建筑师可粗略分为四代:第一代出生于清末到辛亥革命间,以受益于庚款留学制度的归国留美毕业生为主(梁思成、陈植、童寯、陆谦受等);第二代出生于20世纪10年代到20年代,在1949年前学成执业(冯纪忠、王大闳、黄作燊、刘光华等);第三代出生于20世纪30年代到40年代,在“文革”之前接受建筑学教育(何镜堂、程泰宁、布正伟、齐康等),在改革开放后成为塑造当代中国城市面貌的主要力量;第四代出生于1949年之后,在恢复高考之后接受大学教育(张永和、刘家琨、王澍等)并在20世纪90年代迈入历史舞台,这一年代标准也与重大的历史变革相对应[11]。在这一分代法的基础上,彭怒和伍江在《中国建筑师的分代问题再议》一文中将第三、第四代建筑师受教育的分界点定在1978年,即,将恢复高考后接受建筑学教育的建筑师定为第四代,这基本上确立了四代建筑师的划分原则[12]。

杨永生《中国四代建筑师》封面

这一中国建筑师分代原则提供了若干分析当代建筑师的方法,如教育、师承、社会背景等,所以它的意义并不在时间轴线上的分代,而在理解个人与历史大背景之间的关系。如果兼顾具体的个人阅历经验,项秉仁先生则兼有第三代与第四代建筑师的特征。20世纪60年代,新中国培养的第一批建筑学专业人士(即第三代建筑师)已经走上教育岗位,这包括齐康、钟训正、孙钟阳等,项秉仁与第三代建筑师中的代表——齐康先生,有着亦兄亦师的关系。研究生阶段又与第四代建筑师的中坚——“新三届”建筑师(孟建民、张永和等)的学习经历发生重叠③ 。在20世纪80年代,随着第二代建筑师退出历史舞台,建筑学的中流砥柱已经是第三代建筑师。随后,在美国与中国香港进行建筑设计实践的过程中,项秉仁与一些海外华人建筑师群体有着生活与工作上的交集。这一系列复杂的经历淡化了项秉仁的代别特征。

分代原则对于理解个人与群体共性相关的特征显得便捷有效,而对理解个体在具体情境中的行为与抉择,却鲜有助益。整个20世纪80年代正值世界主流建筑思想全面向中国输入的时期,当时的建筑师经历了多次建筑思潮和建筑审美的变革,这一思想的激荡在项秉仁的成长过程中尤为凸显。项秉仁在特定历史情境下做出了数次具有重大影响的抉择——从最初报考南京工学院建筑学专业,到选择攻读博士,再到赴美国深造学习,最后回到国内继续建筑设计实践。这些抉择不仅是历史情境下的反应,而且是自身的禀赋与个性在某些偶然机遇下的表达。他对新现代主义形式语言的认同也并非一蹴而就,而是在多次反复后逐渐发掘自我的结果。

4 项秉仁的建筑学旅途

与布扎教育的淡出、中国的当代建筑学的显形相始终,项秉仁的建筑学探索路途可以粗略分为三个阶段。第一阶段从在南京工学院(东南大学)的建筑学教育开始,到1985年获得博士学位为止,当中经历了“文革”的波折,是项秉仁建筑观的孕育与激荡的时期。第二阶段从第一次在同济大学任教开始,到接受贝聿铭旅行奖学金为止,涵盖了项秉仁从青年先锋向成熟建筑师的转变,是他的建筑观的自我赋形时期。第三阶段从赴香港继续建筑学实践开始,到回到上海后的十余年实践为止,是他的新现代主义建筑观逐渐稳定并探寻新的自主性的时期。

4.1 第一阶段——学院派教育与现代主义窥探

自1961年到1985年,除了十年“文革”的中断,项秉仁在南京工学院接受了12年的建筑学教育。1961到1966年之间,政治运动对建筑学教育的干扰较少,这令项秉仁能够在本科阶段完整地接受延续了布扎体系的学院派教育,且在本科学习的后期接触到现代主义建筑思想。“文革”后,作为首批建筑学硕士及博士研究生,项秉仁又迅速地接触到涌入国内的各种西方建筑学思潮。项秉仁的成长史与建筑学教育的布扎体系、包豪斯体系、后现代主义与建筑类型学等诸种思想流派在“文革”前后20年间的碰撞、演变与消长是同步的。这些教育方面的影响依次发生,分别界定了项秉仁的基本建筑学修养(布扎体系),深层的建筑学信仰(现代主义的职业伦理)以及包容的建筑学工具与语言(新现代主义与实用主义)。

1956年,全国高等院校院系调整,南京大学工学院在原中央大学旧址创立南京工学院建筑系,伴随着南京工学院毕业生向其他地区建筑院校的输出,学院派建筑教育在全国影响日趋强盛。1962年,陈毅在“广州讲话”上提出为知识分子“脱帽加冕”,检讨了前一段时间中央对知识分子的态度,“左”的影响对科教文艺的干扰开始淡化。在南京工学院,专业教育的核心地位被重新确认,教授学者的权威也得以树立。此时的新中国建筑学教育开启了新中国成立后的第二次黄金时期。

项秉仁的艺术启蒙在中学时代就已经完成,在报考南京工学院之前,他曾经有赴北京电影学院学习摄影的打算,但是未获录取。为了延续对艺术的兴趣,他选择了南京工学院的建筑学专业。当时的建筑学教育极其重视绘图的基本功训练,包括素描、水彩、渲染、测绘、阴影透视等,直到四年级还在画水彩画,美术基础扎实的项秉仁迅速成为专业能力突出的明星学生。除了强调绘图训练外,当时的核心课程也包括中外建筑史、城市规划、建筑施工、建筑力学、建筑结构、建筑技术、给排水、电气工程等,项秉仁的各科成绩均为优秀。

这一时期项秉仁留下了众多的设计习作,多数习作以正统的学院派水彩渲染表达,其中,习作“茶室设计”已经展现出对自由简练的形式语言的早期尝试。在四年级时,项秉仁从刘先觉先生的外国建筑史课上第一次了解到了现代主义建筑的概况,这包括“四大师”的理论与包豪斯的主张。项秉仁对当时“中而古”的正统并不热衷,却对现代主义建筑发生了浓厚的兴趣 ④。20世纪60年代初期,由于中苏关系破裂,苏联的复古思想影响变弱,社会主义阵营的现代建筑转向开始影响中国。恰巧在1964年,清华大学的吴焕加发表了《评西方十座建筑》一文,介绍并“批判”了《建筑论坛》杂志评选的“60年代的十座伟大建筑”(其中7座在美国,意大利、巴西、法国各1座)[13]。这些文章虽然以“批判”的面目出现,却客观上宣传了现代主义的理念。这些形式各异的现代主义建筑的引介对当时学院派主导之下的国内建筑教育产生了一定的冲击[14]。自此以后,项秉仁开始在有限的资源中了解现代主义建筑,也在设计作业中遵从以功能主导的现代主义设计方法。

项秉仁大学期间茶室设计作业

“文革”开始后,项秉仁受到冲击,被认为是资产阶级教育路线培养的“反面典型”,既不能读研也不能留校,无奈之下辗转湖北武汉、辽宁鞍山与安徽马鞍山的不同工矿企业,最终在1973年进入马鞍山建筑设计院。这个新兴的钢铁城市有着大量的建设任务,项秉仁也得以负责大量且多样的设计项目。这一时期的代表作品“雨山湖公园小品建筑”运用了朴素的几何语言,并借鉴了一些中国古典园林的元素,其形式克制内敛,但是一些元素有很强的修辞性,具有手法主义(mannerism)的特征。“文革”结束后,项秉仁重新回到南京工学院跟随刘光华攻读硕士学位,并在1981年成为童寯先生的博士研究生 ⑤ 。两年后童寯先生仙逝,项秉仁遂转入齐康教授门下继续攻读,于1985年以《城镇建筑学基础理论研究》一文获得博士学位,文章针对的背景是当时建筑设计与城镇整体环境的割裂,研究内容包含“城镇环境形态的历史演变,城镇环境的具形要素及其构成,非具形刺激所形成的行为环境,以及城镇环境的传统文化内涵”[15]。“城镇建筑学”与后来渐成显学的“城市设计”有着一定的交叉,只是前者更强调建筑物作为一个群体的时空连续性,并在城镇环境的整体价值中探索建筑设计的路途。通过隆重的博士论文答辩,项秉仁成为中国首位建筑学博士。读博期间的项秉仁翻译了凯文·林奇的《城市的形象》(见图5),并将其硕士论文编写为“国外著名建筑师丛书”之一的《赖特》[16]。

左图:出版译作《城市的印象》,1990年

右图:出版著作“国外著名建筑师丛书”之一《赖特》,1992年

在20世纪80年代,西方的现代主义建筑学内部的多种诉求间的矛盾已经不可调和,符号学、类型学、形态学与文化人类学等思想方法已经兴起,形式与功能、符号与意义、结构与表面之间的关系已经脱离。这对项秉仁带来了莫大的困惑,也促使他深入研究现代主义本身的丰富内涵。他对赖特(Frank Lloyd Wright)与“城镇建筑学”的研究就是对这些困惑的反应。从现在的眼光来看,研究生时期的项秉仁俨然是一位学者型青年实验建筑师,他大量投稿参加设计竞赛并获得奖项(剧场、车站等),将符号学、环境心理学等研究结合于设计探索,也参与、主持了一些重要的设计实践(侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、马鞍山富园贸易市场、昆山鹿苑市场、杭州胡庆余堂药业旅游中心等)。

马鞍山富园贸易市场

从20世纪80年代中期开始,随着第一代建筑师退出日常教学,“Parti”与“Poche”这类布扎体系的术语渐渐不为人所知。东南大学在20世纪80年代中与瑞士苏黎世联邦高工建立了学术交流关系,在日渐频繁的青年教师交流中,建筑师赫斯里(Bernhard Hoesli)的“空间”与克莱默(Herbert Kramel)的“构造”思想开始影响东南大学的建筑教育。自此,从具体的教学方法上来说,布扎体系已经寿终正寝。

但是应该看到,布扎体系对中国建筑学教育的影响不仅限于其设计训练,也在于其隐含的知识体系与职业规范,即建筑设计的整套知识组成与运作制度[17]。布扎的图房、草图与评图等训练法本身是在西方传统的职业建筑师制度下建立起来的,将布扎体系完整地移植到中国并加以改造的第一代现代建筑师在任教授前,都有以职业建筑师身份进行独立实践的经历,这种气质也融入了建筑学教育中。建筑学的“职业主义”(professionalism)本应通过规训式(discipline)的教育方法完成代际传递并逐步合法化自身的正统性,但是这一规训方法不可避免地在社会主义阵营的设计院制度遭遇尴尬,因为后者在很长一段时间压抑了独立自主的建筑创作。20世纪80年代初,中国内地开始学习香港地区的职业建筑师体系,1984年,王天锡开始主持新中国第一家建筑设计事务所——北京建筑设计事务所。1995年注册建筑师制度建立,独立的建筑师事务所大量涌现。于是,在前数十年在图房训练法中被激发的,但又在设计院制度中被压抑的个人创作欲望在整个20世纪90年代中后期通过私人事务所的建立倾泻而出[18]。由此,一方面,图房制度所暗示的建筑学自主性对项秉仁先生产生了潜移默化的影响,这些影响所累积的动力只有一个出口,即建立西方意义上的独立建筑师事务所。另一方面,图房对建筑学教育与实践的影响也设定了一种评价建筑师的标准,即在整个“后布扎”时代,即便建筑师所受的教育与训练方法开始逐渐摒弃草图与渲染训练,快速准确的设计表达能力依然是一个合格建筑师的最基本的修养。

4.2 第二阶段——新现代建筑语言的探索

从1985年到1992年,项秉仁完成了从具有先锋色彩的青年建筑师向职业建筑师的转变。探索职业化的建筑设计道路一直是项秉仁的理想,但是当时的中国并没有单纯由建筑师构成的事务所,也没有注册建筑师制度,大型设计院里的“建筑专业人员”并不是西方意义上的职业建筑师。受限于事业单位的体制约束,设计院内的建筑师无论在待遇收入还是创作的自由度上都无法与事务所的同等人员相比。由此,项秉仁试图走出国门去探索建筑设计职业化的可能。到美国以后,刚刚涉足建筑语言探索的项秉仁开始反思建筑师所面对的严峻市场压力,把注意力从前卫的建筑思潮转移到建筑师与客户之间的关系上。就在项秉仁在境外进行职业化的建筑设计探索时,以张永和、马清运为代表的改革开放后第一代留学生开始回国参与实践,他们主张独立于体制内大型设计院或美国式大型事务所的第三条道路,他们的创作被称为“实验建筑”,以表达对当时居强势地位的主流大院与西方建筑学的抵抗⑥。

在攻读博士期间,项秉仁的兴趣主要在后现代主义的诸种理论,早在1984年,他就发表了《语言、建筑与符号》,这是国内最早介绍建筑符号学的论文[19]。1985年,项秉仁获得博士学位后回到上海,进入同济大学任教。这时他已经完成了以富园贸易市场为代表的多个设计项目,这些项目本身是对当时的碰撞的建筑思潮的反应,是现代主义的功能体系与丰富的符号意义表达的结合体。1986年,顾孟潮、王明贤、赵冰等人和一些中青年建筑学人一同成立了“当代建筑文化沙龙”,沙龙的早期成员包括布正伟、马国馨、程泰宁、李大夏、萧默等,项秉仁也是成员之一。这一沙龙的主要议题是当时方兴未艾的“后现代主义”。王明贤在后来的《中国当代建筑文化思潮30年》一文中也回顾了项秉仁在富园贸易市场中采用的“语义裂变”的设计方法,即对传统的四柱三间三楼的原型进行了戏谑式的改造[20]。通过沙龙的讨论,项秉仁探讨将符号学和拓扑变换应用于江南水乡城镇的设计方法,引起了当时的先锋建筑师圈内的广泛回响。随后,项秉仁还参加了高名潞策划的“89现代艺术大展”,这是一个回顾整个80年代中国艺术界心态的总结,展览的激进形式令现代艺术暴露在观念耗尽的危险之下,同时它似乎也预示着一个观念领衔时代的终结,最终导致了20世纪90年代整个艺术圈创造氛围的转向。

1989年,项秉仁选择了出国深造,先于亚利桑那州立大学任访问学者并任城市设计研究组副导师,这期间访问了赖特的西塔里埃森设计营与保罗·索莱里(Paolo Soleri)的乌托邦实验——阿科桑蒂。随后,项秉仁先后在旧金山布朗·鲍特温事务所和TEAM 7国际设计公司事务所参与当地的设计实践,1992年开始任TEAM 7联营董事。这一时期项秉仁对建筑设计这一职业行为有了全新的认识,在一个完全市场化的建筑设计行业中,职业建筑师在为业主争取利益的同时更应当坚持伦理与操守。美国建筑设计事务所的“服务”式运作方式慢慢融入项秉仁之后的设计运作机制中。

20世纪90年代初的西方建筑学已经分裂为日益繁杂的流派,精英的建筑学与大众的建筑学的分野也日益明显,占据学院主流的解构主义开始拥抱电子与媒介构成的知觉片段,这种趋势与项秉仁所试图探索的建筑学职业化路途愈行愈远。美国时期的项秉仁虽然离后现代主义发生的现场更近,但是他发现学术圈的建筑学思潮涌动并不能撼动庞大且成熟的美国职业建筑师设计市场,因此没有继续符号学、类型学等前沿理论话语的探究。他搁置了“现代主义—后现代主义”的意识形态争辩,将前一阶段的学术探索转移到对建筑师的职业素养的反思中去。

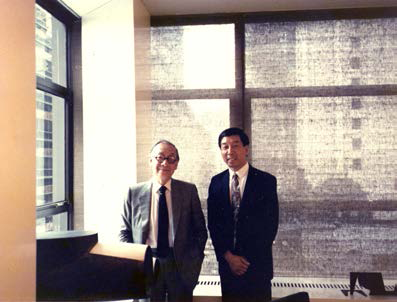

1992年,项秉仁获得贝聿铭资助的旅行奖学金,并在完成旅行后与贝聿铭进行了一次谈话。随后听从贝聿铭的建议,奔赴即将回归的中国香港继续职业化的建筑实践。次年,张永和成立了“非常建筑”事务所,刘家琨弃笔重拾图板,实验建筑正式登上历史舞台,而20世纪80年代的先锋——符号学却成为这一代新先锋的学术论战的标靶。曾经被认为可以藉由重构现代中国精神的西方思想正在成为祛魅的对象,符号学是当时西方的后现代主义思潮的代表,也被视为抱残守缺式的建筑“穿衣戴帽”运动的同义词。实验建筑对符号学的指责反映了当时的年轻建筑师群体对强势的形式主义的普遍抵抗。事实上,实验建筑所诟病的庸俗化的符号学与项秉仁研究符号学的初衷也是南辕北辙,项秉仁的符号探索是为了解放“中国—西方”“传统—现代”等二元对立下的建筑语言,而非迎合任何权力或资本审美。符号学的庸俗化的主要推手是由于土地市场松绑所引发的整个建筑设计的急速市场化,而20世纪80年代的符号学探索是为了丰富建筑设计的内容与语言,平衡现代主义对除功能以外的设计要求的忽视,更何况当时还没有发生建筑设计行业商业化的土壤。20世纪90年代的实验建筑大潮见证了新一代建筑师的崛起及其对大生产式的建筑学的抵抗,而此时的项秉仁已经远离了这种学术上的论争。

项秉仁获得贝聿铭授予的中国学者旅美奖学金,1992年

项秉仁并不情愿地“缺席”了20世纪90年代的实验建筑大潮,但是并没有停止对更纯粹自主的建筑语言的探索,后来的两个未建成项目——水清木华小区与建川博物馆,就代表了这种态度。随后,进入了新千年的中国建筑设计市场经历了再一次的转型,虽然快速的城市化进程将建筑师引入一个黄金时期,但是建筑设计日益成为一种大批量的生产活动,建筑设计行业不断扩张,时髦的形式的消费与再生不断加速,设计劳动的价值不断稀释,某种生产机制上的隐忧已经慢慢浮现。新千年即将到来,在这种隐忧尚未转化为危机之前,项秉仁创立了上海秉仁建筑师事务所。

缺席了实验建筑运动反而使得项秉仁能够将南工所接受的全面系统的建筑学教育转化为一种规范且自主的知识体系。2000年之后,实验建筑的先锋也完成了向职业化执业的转型,逐步与它们所要抵抗的主流秩序和解。项秉仁与20世纪90年代实验建筑运动都在努力消除90年代西方建筑学的观念化、图像化倾向,只是,实验建筑师(以60后建筑师为主)的早期教育中已经几乎没有学院派的色彩,在面对强势的西方流行理论时也就会更自然地向经历过现代主义现场的第二代建筑师(黄作燊、冯纪忠、王大闳等)去寻找理论根源。而项秉仁则将早期对符号学的探索转换为对建筑设计的职业伦理的追索。与实验建筑特意强调对形式主义的抵抗不同,对项秉仁来说,形式、空间与社会服务都是内在于职业伦理的,用强调建筑学的丰富内涵中的某一部分,以此来削弱其他部分的重要性是毫无根据的。这种对建筑学丰富内涵的全面把握客观上强化了建筑学的门槛与专业性,在为建筑师设立更高标准的同时,也在回应不断来自甲方与社会的新需求。

4.3 第三阶段——“新现代主义”的显形

1993年到1999年,项秉仁任香港贝斯建筑设计公司总经理,此时他的建筑设计思想更趋成熟,前一阶段在美国所习得的职业伦理几乎毫无障碍地适应了香港的设计市场环境,也同一些正在创业的企业家建立起合作关系。相比于美国,香港的建筑设计领域更强调服务业主的职业伦理,对空间的效率与价值的挖掘达到极致,同时会抑制一些相对个人化的形式表达。香港本土的现代主义具有西方80年代涌现的新现代主义的一些特征,建筑评论家保罗·戈德伯格(Paul Goldberger)认为新现代主义是审美而非伦理意义上的,它试图重现现代建筑的面貌并融入其他非现代主义的元素[21]。现代主义在亚太地区的后发资本主义经济体落脚并非偶然,这些急速现代化的地区需要一种“泛亚太”形象,以摆脱原生文化的牵绊。表面上来看,新现代主义通过将现代主义的一些形式语言符号化、修辞化来修正现代主义的功能主义、极简主义倾向,以回应当代社会的复杂文化环境;从深层来探究,香港的统治性的技术官僚阶层(technocracy)所推崇的精确、实用、沉稳的性格与新现代主义琴瑟和谐,“新现代主义”自身对自由多元的形式语素的包容也能满足这个国际都会对多样性的需求。

香港在中国现代化的历史上一直担负着中介与桥梁的作用,在中国内地由于复杂的政治运动造成现代化进程的停滞时,在“港督”麦理浩的所谓“善治”下,香港恰巧完成了向一个制度完善、治理高效的大都市的转变。香港在经济上的成功迅速地转换为文化上的输出优势。香港的城市建设也自然成为早期改革开放时期的内地学习的范本。20世纪80年代开始,王欧阳事务所、吕元祥事务所、许李严事务所等香港的本土建筑师群体逐渐崛起,改变了巴马丹拿(P&T)等老牌事务所几乎垄断香港高端建筑设计项目的历史,他们的成就激励了其他华人华裔建筑师。在建筑设计理念上,香港几乎没有受到后现代主义的影响,本地特有的实用主义导向消解了各种“前沿”西方建筑学思潮的冲击。因此,现代主义建筑学的功能主义理念似乎在采用自由放任经济的香港得到更彻底的推行,这种功能主义与大企业的价值观与审美偏好融合在一起,成为当时迫切地寻找现代化范本的中国内地建筑师的习仿对象。

20世纪90年代正好是新现代主义建筑在香港开始涌现的时期,严讯奇所设计的香港大学的研究生楼、香港国际机场港龙航空暨中国民航(集团)大楼、英国驻香港领事馆、香港历史博物馆是其中的代表作。这些作品都具有手法主义色彩,但

背离现代主义的形式语库与设计范式。在香港时期的项秉仁承接了大量的香港与内地其他城市的设计项目,其中包括较多的办公、酒店、住宅与一些室内设计项目。新现代主义比较符合大型企业的总部办公的公共形象与气质。这个时期项秉仁完成的主要设计有湖南国际金融中心大楼(1995年)、龙柏苑住宅小区(1996年)、深圳德港公司室内设计(1997年)、常德市芷园宾馆(1998年)、江苏电信大楼(1998年)、南京电视电话综合楼(1998年) 、南京泰山新村长途汇接楼(1999年),武汉东方风情俱乐部(1995年)。项秉仁对不同的项目类型会采用相适应的设计方法,比如大型企业的总部大楼(如南京的几个项目)比较完整地表达了西方晚期现代主义的构图、语言与色彩喜好,其中泰山新村长途汇接楼还可以看出当时新落成的香港九龙塘又一城购物中心立面的影响。而其他的一些酒店与住宅项目(如武汉东方风情俱乐部)则在功能化的平面上采用不同的风格元素,试图对建筑文化传统进行当代语境的回应。无论采用何种风格,项秉仁对形式语言的选择是极其慎重的,他尽量使用点、线、面构成的基本几何形来表达高尚的审美趣味与复杂的文化隐喻,这依然隐约可以看到早期符号学研究的痕迹。

南京电视电话综合楼

1999年,项秉仁回到同济大学任教授暨博士研究生导师,担任建筑设计方法论团队的责任教授,并成立项秉仁建筑设计咨询(上海)有限公司。在随后两年,他完成了光明邨酒店立面改建、复兴公园大门、杭州富春山居、卡子门广场标志物、广州国际会展中心与北京首都博物馆竞赛方案。这些设计作品并不具有统一的风格,每一个作品都在回应各自所处在的社会场景与文化语境,都具有独立且完善的形式语言系统。上海复兴公园大门是这个过渡时期的代表,这是一个城市的小品建筑,然而却因为与项秉仁的早年经历的渊源,受到了极为特殊的对待。为了复现法国式的木门,项秉仁在档案馆找到了原来的大门的档案图,辅之以素混凝土与钢栏杆的现代手法。为了设计门头,项秉仁邀请了罗小未先生担任顾问,最后,虽然大门门头依然不跳脱西方古典的形式构图,却是借用现代的点线面形式语言来实现。

2001年,当时的同济大学青年教师王方戟对项秉仁进行了一次采访,采访内容被整理为《观察与思考——访项秉仁建筑师》一文[22]。文中项秉仁明确叙述了现代主义的设计原则与适度的自由之间的关系,并第一次将自己的设计思想归纳为“新现代”。在谈及“现代”在当代中国的含义时,项秉仁认为现代主义建筑思想的本质是形式由逻辑推理来决定,解决问题本身就是设计目的的一部分。对理性的坚定信仰是项秉仁的设计思想的出发点,理性是探究对象本质的重要方法,这并不等同为功能主义,而更接近自启蒙时代以来的人本主义理性。在化身于20世纪的盛期现代主义建筑之外,在不同的语境下,理性可能表现为不同的样貌。对于迪朗(Jean-Nicolas-Louis Durand)来说,理性可能是根据空间部件来排列整体布局的经济与高效,对勒杜(Eugène Viollet-le-Duc)来说,理性可能是材料与工艺所限定的建造规律,对翁格斯(Oswald Mathias Ungers)来说,理性可能是自主、永恒的形式准则。项秉仁的设计理性可能包含了以上的所有方面,它更是介于规则与自由之间的伦理标尺。

在建筑设计事业进入成熟期后,新千年后的项秉仁开始探索人类进入数字化时代后的建筑学实践方法。在21世纪初网络技术的飞速发展的影响下,不少嗅觉灵敏的建筑师和学者对于网络时代的城市和建筑的发展趋势曾掀起过一阵探索热潮。恰逢同济大学建筑与城市规划学院要求各学科组确定研究方向,项秉仁作为责任教授便根据教学小组的研究兴趣,确定了以数字化建筑作为研究专题之一,也在日常教学与研究生培养中强调数字化时代的各种技术、社会与文化条件对建筑学本体的影响。在《面对数字化时代的建筑学思考》一文中,项秉仁认为建筑师的传统工作模式已经开始面临电子商务、社交媒介、虚拟现实及新兴的计算机辅助设计与建造工具的挑战,建筑学的精神与物质内涵也在经历深刻的变革[23]。但是,即使建筑学是一门非常具有社会性和实践性的专业,建筑师对社会问题的关注和了解最终将落实到具体物质环境的营造,而物质环境的基本构成要素依然是空间和形体。数字化时代的洪水猛兽无法动摇项秉仁对建筑学本体的根本认识,当然建筑学本身也必须回应 “时代精神”,这种处境与项秉仁在20世纪80年代所面对的后现代主义符号学冲击并没有根本差异,数字技术是实现新条件下的理性的工具,理性依然是驱动建筑学发展的动力[24]。

研究上的深入促成了项秉仁个人的新现代主义语言的丰富,在合肥文化艺术中心的设计中,他就采用了双曲面的建筑形态,并通过化整为零的手段使建筑更有肌理和丰富的表情,具有强烈的动态性,并因这个项目获得了中国建筑艺术奖。虽然采用了大量NURBS母线生成的曲面,这个作品的风格依然不脱离新现代主义追求形式自主性的宗旨。同样,宁波东部新城行政中心更类似迪朗或翁格斯的形式排列组合,不对称的形式与架空的底层消解了行政建筑的压迫感,也展现开放的姿态,这是对理想的政府形式的一种期许。这种如同乐高玩具一般的形式组合游戏反映了一种结构主义指导下的建筑学,即形式可以借由一种预先设定的语法自行生成,形式与意义的既存关系可以被悬置或重构。同一区域的宁波文化广场是一个容纳了科技馆、电影院、儿童活动中心、妇女活动中心、健身中心的综合城市功能区,项秉仁用规划开放式街区的方式预先对整个项目进行城市设计导则的编制,再发动设计团队的建筑师各自设计一个街区,以模拟自发式造城的过程。

合肥大剧院,2003—2009年

宁波市东部新城行政中心,2006—2012年

在大唐不夜城文化交流中心的设计中,项秉仁采用了一种更具挑战性与颠覆性的设计策略,即用现代主义的基座与唐风建筑大屋顶的分离来应对风貌、功能与环境的不同要求。在项目所在的大雁塔广场的南侧已经有一些仿古建筑,但是这种相对粗糙的简化反而损伤了广场本身的严肃性。项秉仁认为,大唐不夜城文化交流中心处在西安的旅游区内,业主也有一定的投资来改善整个区域的形象,大众的体验是项目的首要考虑,旅游建筑本身的功能要求应该被尊重,形式不必受限于伦理维度。这种操作在项秉仁的以往实践中是较少见的。当然,唐风建筑在国内目前的建筑实践中大量存在,具有一般的仿古建筑所无法企及的文化与政治的合法性基础。唐风本身经过几代建筑师的不断考据与诠释,已经发展为可以再创造的形式语法,与西方新古典主义时代的建筑语言遥相呼应。项秉仁试图在细部上复现唐风建筑的屋顶形式,以回应整个城市的整体环境要求。这样经过理性化重构的唐风屋顶与功能主义的基座的并置并不突兀,反而保留了各自的独立性。

西安大唐不夜城贞观文化广场

回国后的12年是项秉仁建筑创作的高产期。以合肥大剧院、宁波东部新城行政中心、大唐不夜城文化中心三个项目为代表,新千年时期的项秉仁的创作已经完全跳出了各种主义与学理的羁绊,以服务业主、满足使用者预期、平衡功能、运用新材料技术、实现高完成度的作品为首要的目标,在某种意义上,他的建筑创作获得了新的自由。这种自主表现在设计方法与工具的不拘一格上,也表现在形式、功能与意义的张力上。项秉仁的新现代主义建筑观在新千年后开始针对社会语境发展新的内容。项秉仁认为,新的建筑创作环境下,经典现代主义的“洁癖”已经不再适用,这是现代主义初生时拮据的经济条件的反映,即,将多余的装饰性构件视为某种违背伦理的罪恶。现代主义对功能的强调固然提供了切入建筑设计问题的方法,但是却抑制了文化与情感因素的表达。在新的经济条件下,应该允许建筑师在满足基本功能之外的形式探索。近期项秉仁先生将工作重心逐渐转移到培养并支持年轻一代建筑师上,自觉地减少在一线的建筑创作工作上的参与度,但是依然保持着对当代建筑学发展趋势的高度关注。这群青年建筑师业已成为大设计企业的领头人,他们的实践也延续着项秉仁的建筑思想,形成特色鲜明的、以新现代主义为指导思想的话语圈层。

5 结语

从接受学院派的建筑学教育,到树立现代主义建筑观,再到通过后现代主义的语言手段来丰富现代主义的表达,最后以一种“新现代主义”方法体系获得新的自主性,项秉仁的建筑观发展至少可以注解并例证中国当代建筑史中一些悬而未决的问题(在篇首这些问题已经提出)。

(1)传承并改造自布扎体系的学院派建筑学教育的遗产需要进一步评估。布扎与现代主义的不相容似乎已经成为建筑学的集体共识,但是这一共识在真实的历史中并非事实。班纳姆早在《第一机器时代的理论与设计》(1967年)中就罗列了现代主义从19世纪建筑学所继承的三方面影响:建筑师的社会责任、结构理性主义、学院教育传统[25]。中国的学院派教育的后续影响也远远超过一般认知。项秉仁所接受的早年教育代表了以完整职业能力训练为目标的培养体系,这一体系注重建筑师应对大型工程的能力,尤其强调将构图与造型的概念贯彻到底,建筑师必须对从设计到实施的整个过程负责。以往的建筑评论偏重对这套体系在学科本体领域的影响的分析,重点关照现代主义—新古典主义、功能—形式、政治性—自主性等对立概念的辨析,却忽略了它对职业观乃至职业伦理标准的设定与暗示。学院派的美术教育与综合的职业训练固然为中国的快速城市化培养了一批高素养的建筑师,也界定了建筑师在整个社会生产体系中的核心劳动价值,即公共的空间消费品的创造。与此相对应的是,当下的建筑设计项目转向“小而专”,劳动分工日趋精细,面向大型工程的综合能力不一定是必需的,全能型素养在人工智能、大数据与共享经济的大潮下正在不断经受考验。项秉仁在学院派建筑教育中所接受的偏重学科本体的职业伦理在个人的设计实践中逐渐转化为服务社会的职业伦理,这也印证了这两种职业伦理在学院派教育中的一致性。

(2)自20世纪80年代初开始,由于完整接受学院派体系的老一辈教育家相继退出本科教学,以柯林·罗(Colin Rowe)与赫斯里(Bernhard Hoesli)等晚期现代主义建筑学家为代表的,具有较高操作性的建筑学设计方法填补了建筑学教育的方法论“空窗期”。同时,符号学、类型学、文化人类学的一波波冲击相继到来。在这样一个激荡的时代,由于以大设计院式的生产为导向的建筑学价值观的巩固与延续,所有的思想激流都无法逃避快速“变现”为操作方法的命运。那些意图抵抗生产体制的建筑师则汇聚为一股潮流,实验建筑正是在这种糅合了“操作”与“抵抗”的集体诉求下被指认为历史事实。实验建筑本身是在先行一步的西方晚期现代主义建筑学的话语结构下对90年代的主流建筑学的抵抗,它将建筑设计所面对的现实背景抽象为一些关键空间约束条件,使得建筑学更加的“纯粹”。实验建筑在无意识中接受了“抵抗”所虚设的背景,却消弭了建筑师这一行业在中国的快速城市化进程中的职业行为的复杂性,在简化的语境下降低了建筑师与技术、权力与资本进行议价的难度。在“抵抗”与“操作”所构成的两重维度上,不同建筑师会有偏向。观察在“抵抗”与“操作”中分化出的不同批判性态度,成为分析当代建筑师群体的方法。那些完整接受学院派教育的建筑师,往往会在这个天平上选择偏向可操作性的那一端。2000年后实验建筑与更为广普的当代建筑的合流,勾画了批判性所能达致的极限,也暗示了新现代主义在资本、媒介与消费合谋的时代的工具性本质⑦ 。

(3)从美国(现代化西方的代表)与中国香港(现代化东方的代表)汲取设计方法论养料是众多中国内地当代建筑师的普遍经历。美国与香港的建筑师制度决定了对业主和受众的“服务”势必超过建筑学自身的学科要求,建筑作品首先必须是一种易于读解,激发愉悦的空间对象。这背后的假设是,存在一种跨文化超地域的全新现代主义建筑体系,这一体系已经摆脱了20世纪中期的盛期现代主义的一些偏执与洁癖,获得了更丰富完整的内涵。而位于全球化风口浪尖的亚太地区则是孕育这种新现代主义的沃土。香港是项秉仁的建筑之旅的最后一个驿站,在回到上海壮大事业之后,他的“新现代”建筑观全面显形,并非巧合,因为上海与整个快速城市化的中国都会区已经确立了自身的文化路径。中国的都市美学从既往的“传统—现代”“中国—西方”“革命—保守”等对立中解脱,将所有的价值维度挤压到中产阶级的消费偏好中。新千年中,项秉仁的建筑创作更趋自由,更大胆地运用形式语素,但仍不失为他的建筑理念的合理发展,既是早期学院派教育的灵活性与适应性的体现,也是长期的职业实践中的实用理性的产物。

项秉仁先生的事业与经历表现了改革开放后一代建筑师的共性,比如:早年接受严苛的学院派建筑学教育,始终如一地修正、发展并丰富现代主义建筑的内涵与语言,学术上的探索同步于工程实践活动,具有跨文化的专业视野(中国内地、美国、中国香港),建筑教育思想与实践一脉相承,致力于现代建筑师事务所制度的确立等。项秉仁的 “新现代主义”建筑观的成熟期在新千年以后,与当代建筑语言的全面解放同步。这一观念体系的成熟不仅直接筑基于其个人坚实的建筑学教育,得益于亦波折亦丰富的人生经历,也与他个人事业的运营方式的完善不可分割。因此,对项秉仁的建筑理念发展的解读,既可以借以梳理当代中国建筑学学科的内涵演化,也可以纠正激荡的学术论争中的认知误解,解决当代建筑学发展路途中的路径困惑。

(图片来源:图片图纸均由作者提供)

(本篇原以《后学院派时代的“新现代主义”》为题,收录于《项秉仁:建筑实践1976—2018》(同济大学出版社),此次经过适量修改发表)

注释:

①Neo-Modernism的拼写采用了查尔斯·詹克斯(Charles Jencks)的版本。

②在《自主性与批判的意志》一文中,埃森曼认为建筑的自主性本质上是将形式的价值从功能意义上剥离出去,自此意义的来源仅限于一个独立的话语体系。埃森曼认为存在两种自主建筑学的谱系,一种是以罗西、塔夫里为代表的将历史视为独立话语体系的谱系,另一种是以语言学为参照的结构主义谱系。两种流派都尝试打碎物体与意义的既有联系,创造出抵抗现有意义系统的形式。

③第二代建筑师在1940年前后接受教育,多少都通过实践、媒体与海外留学等途径,接触了当时已经成为主流的现代主义建筑学,并在整个20世纪40年代到50年代初在教学中鼓励实用与创新的思维,这在圣约翰大学、之江大学乃至中央大学的教案中有所表现。1952年后,随着苏联教案的引入,学院派教育重新成为国家意志,因此,新中国成立后的第三代建筑师多数都是在严谨的学院派训练中成长的。“新三届”(77、78、79级大学生)受教育早期,学院派的影响还未式微,随后,各个主要建筑院校开始转型,西方后期现代主义思想不断冲击既有的学院派体系。张永和1977年春考入南京工学院建筑系,1981年赴美留学,是“新三届”中最早具有国际思维和融入西方建筑文化的成员。项秉仁的学习历程横跨第三代建筑师与新三届,是完整地接受学院派教育的最后一代。

④南京工学院的基础教学从20世纪40年代到80年代经历了三个阶段,分别以“西古”“中古”和“现代”的渲染练习为代表(顾大庆,2007年)。

⑤当时全国仅有五位博士生导师——同济的冯纪忠,东南的童寯、杨廷宝、龙庆忠,清华的吴良镛,硕士毕业生中符合条件且愿意攻读博士的也非常少。

⑥ “实验建筑”这个词可以追溯到1996年于广州华南理工大学召开的“南北对话:5·18 中国青年建筑师、艺术家学术讨论会”,最初由王明贤与饶小军提出。饶小军曾撰文提到这次会议明显带有“实验性”和“前卫性”,并有强烈的“反理论”色彩(当时主导的西方理论),会议涉及中国的“实验建筑”的可能性和未来发展路向问题。史建认为“实验建筑”终结于2003年,那一年所举行的“非常建筑,非常十年”回顾展和研讨会,被看作“实验建筑”的终结和“当代建筑”的起始。

⑦项秉仁个人认为建筑学学科的发展主流还是应该切合时代科技和社会发展潮流,而“实验建筑”是一个包容各种探索的集合体,其中既有顺应时代发展的尝试,也有以个人趣味为导向的个性创作,不能一概而论。

参考文献:

[1] 周榕. 60后建筑共同体与中国当代建筑范式重建[J].时代建筑,2013(01):20-27.

[2] JENCKS C. The New Moderns: From Late-to Neo-Modernism[M]. London: Rizzoli, 1990.

[3] BAIRD G. OMA, 'Neo-Modern' and Modernity: George Baird in 'Conversation' with the Editors of Perspecta 32[J]. Perspecta, 2001(32): 28-37.

[4] EISENMAN P. 'Autonomy and the Will to the Critical.' [J]. Assemblage,2000(41): 90-91.

[5] 顾大庆.中国的“鲍扎”建筑教育之历史沿革——移植、本土化和抵抗[J].建筑师,2007(02):97-107.

[6] 顾大庆. 中国建筑教育的历史沿革及基本特点[M]//朱剑飞. 中国建筑60年(1949—2009):历史理论研究. 北京:中国建筑工业出版社,2009:192-200.

[7] 单踊.西方学院派建筑教育述评[J].建筑师,2003(03):92-96+103.

[8] 史建. 从“实验建筑”到“当代建筑”[M]//史建.新观察:建筑评论文集.上海:同济大学出版社,2015:30-32.

[9] 周庆华.“实验建筑”?“当代建筑”?——思考中国当代实验性建筑[M]//史建.新观察:建筑评论文集.上海:同济大学出版社,2015:90-97.

[10] 饶小军. 实验建筑:一种观念性的探索[J]. 时代建筑,2000(2):12-15.

[11] 杨永生. 中国四代建筑师 [M]. 北京:中国建筑工业出版社,2002.

[12] 彭怒,伍江.中国建筑师的分代问题再议[J].建筑学报,2002(12):6-8.

[13] 吴焕加. 评西方十座建筑[J].建筑学报,1964(06):29-33.

[14] 钱锋. 中国现代建筑教育史(1920—1980) [M] . 北京:中国建筑工业出版社,2008:134-237.

[15] 项秉仁. 城市建筑学基础理论研究[D]. 南京:南京工学院(东南大学),1985.

[16] 项秉仁. 赖特[M].北京:中国建筑工业出版社,1992.

[17] 李华.“组合”与建筑知识的制度化构筑:从3本书看20世纪80和90年代中国建筑实践的基础[J].时代建筑,2009(03):38-43.

[18] 关道文,刘秉琨,甲云艳.一个职业的形成:中国建筑师职业发展回顾与展望[M]//朱剑飞.中国建筑60年(1949—2009):历史理论研究.北京:中国建筑工业出版社,2009:201-219.

[19] 项秉仁.语言、符号及建筑[J].建筑学报,1984(08):56-61.

[20] 王明贤.中国当代建筑文化思潮30年[J]. 艺术与设计,2009(01):118-129.

[21] GOLDBERGER P. Architecture View; Modernism Reaffirms its Power[N]. The New York Times,1985-11-24(2).

[22] 王方戟. 观察与思考——访项秉仁建筑师[J]. 时代建筑,2001(1):42-45.

[23] 项秉仁.面对数字化时代的建筑学思考[J].新建筑,2001(06):14-16.

[24] 项秉仁. 建筑师的观念更新[C]//东华大学.中国环境艺术设计·谈论——东华大学中国环境艺术设计学术年专家演讲集.北京:中国建筑工业出版社,2007:12.

[25] REYNER B. Theory and Design in the First Machine Age[M]. New York: Praeger Publishers, 1967:14-22.

作者单位:同济大学建筑与城市规划学院、高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室

作者简介:谭峥,男,同济大学建筑与城市规划学院 副教授

来源:时代建筑

学院介绍

学院介绍