新闻中心

繁花似锦的五月,同济大学迎来了110年校庆,建筑与城市规划学院也迎来了65年院庆。值此校庆院庆之际,同济大学建筑与城市规划学院建成环境技术中心即将正式成立。

同济大学建筑与城市规划学院建成环境技术中心以国际学科前沿为目标,聚焦国家重要课题,面对建成环境领域的复杂性及其科学问题,围绕数字设计、健康设计、城市大数据、生态城市设计等领域建立一个多学科、跨领域的科学研究技术平台。中心整合了同济大学高等研究院、高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室、生态化城市设计国际合作联合实验室,各相关领域创新团队和交叉学科团队协同合作,联合攻关,为建立新的理论、方法体系和技术创新提供科研支撑。

系列活动一:

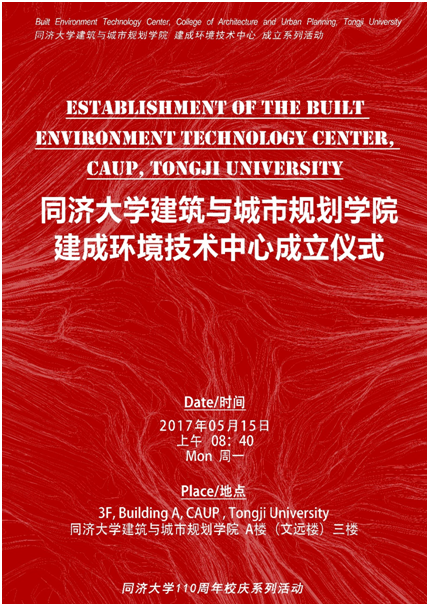

同济大学建筑与城市规划学院建成环境技术中心成立仪式

2017年5月15日上午8:40,学院将在建筑与城规学院A楼(文远楼)三楼亚太遗产中心大报告厅,举行同济大学建筑与城市规划学院建成环境技术中心成立仪式,并且组织校庆报告会建成环境技术专场研讨会,欢迎回家的海内外校友和各方朋友莅临参与!

系列活动二:

建筑结构性能化设计论坛

2017年5月14日上午9:00-下午18:00,学院将在同济大学建筑与城市规划学院钟庭报告厅,举行建筑结构性能化设计论坛。

论坛主题:

建筑与结构的融合与分离贯穿了建筑历史的进程,建筑与结构议题既关乎建筑学科的文化语境,也关系到建筑技术的发展方向。

从文艺复兴开始,建筑与结构的学科分离使建筑师与结构师的角色有了明确区分。建筑师构思形式,而把建造实现的工作留给结构工程师,建筑师与工程师之间建立起一种“后合理化”的合作模式。从文艺复兴到现代主义运动时期,“后合理化”长期作为主流的合作模式影响建筑设计过程。结构在形式设计中长期处于被忽视的状态,往往作为建筑形式的支撑被置于整个设计过程后期。

在数字时代,随着“性能化设计”理论的发展和数字化建造技术的成熟,结构与形式逐渐超越了此消彼长的二元对立关系,逐步趋向于一体化融合。结构性能化建筑设计方法打破了“后合理化”设计流程中形式、结构和材料之间的层级关系,使得“结构性能”成为建筑形式生成的重要驱动因素。结构性能化设计方法作为建筑师与结构师、结构与形式、设计与建造之间的不可或缺的桥梁,无疑为打破建筑与结构的学科边界、建立全新的协作关系提供了重要契机。

本次论坛以建筑结构性能化设计为主题,特邀国内外位著名建筑师、结构工程师及学者,共同探讨如何通过建筑与结构的密切合作,实现性能与美学融合的建筑作品。

系列活动三:

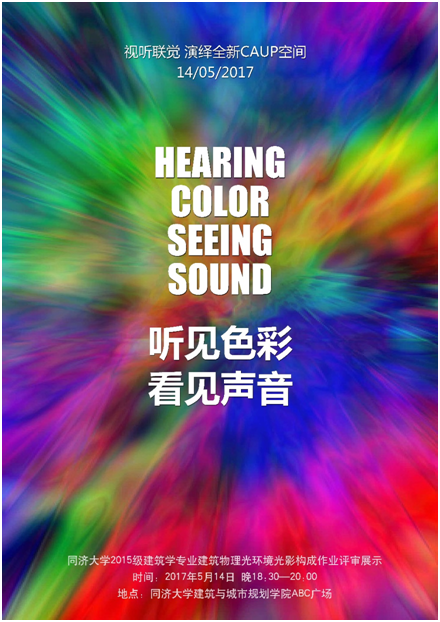

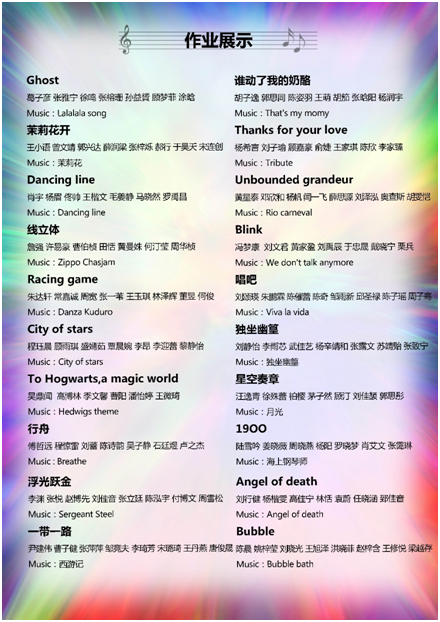

2015级建筑学专业物理光环境光影构成作业“听见色彩看见声音”评审展示

2017年5月14日(周日)晚18:30,学院将在ABC广场,进行2015级建筑学专业建筑物理光环境光影构成作业评审展示,欢迎各位老师、同学、朋友莅临参观与指导。

本次作业展示的主题是“听见色彩,看见声音”,用音符为色彩谱曲,用光为声音赋形。同学们将根据LED的发光原理及特性,利用生活中常见的废弃材料,通过感官的联动设计带来一场独特的视听盛宴,演绎全新的CAUP夜色。

时间:2017年5月14日(周日)晚18:30

地点:同济大学建筑与城市规划学院ABC广场

任课老师:郝洛西教授

技术支持:欧司朗(中国)照明有限公司、上海飞乐音响股份有限公司

参与活动二建筑结构性能化设计论坛,需报名预约:

预约报名截止时间:2017年5月12日17:00

报名请戳下方二维码,届时凭短信可进入内场参与活动。

(内场外场顺序按报名先后次序决定)