新闻中心

编者按

11月29-30日,第一届“竹建筑·竹生活”高峰论坛在无锡大剧院隆重召开。国内外知名竹材专家以及建筑师、学者、室内设计师带来了精彩的演讲和研讨内容。以下是同济大学建筑与城市规划学院副院长黄一如教授题为“方塔园何陋轩与竹”的精彩演讲。黄一如教授曾参与何陋轩的设计。何陋轩是我国著名建筑学家、建筑师和建筑教育家冯纪忠先生的代表作品,位于方塔园东南角竹林深处,造型仿上海市郊农舍四坡顶弯屋脊形式,毛竹梁架,竹椅藤几,古朴自然,与四周主景融为一体,浑然天成,别有风致。何陋轩于1999年获得上海市“新中国成立50周年经典建筑”铜奖。

郑板桥画作

说到竹子,大家会想到郑板桥的诗和画。在明清的绘画中,竹子出现得比较多,文字也出现得比较多。当时的园林也类似,在明清时代出现了很多匾额,文字在逐渐进入园林。所有的艺术在那个时候都在表达一种意念,就像这幅画表达出来的,竹子是一种意念的载体。我们说“意在笔先”,做设计也非常强调这一点。

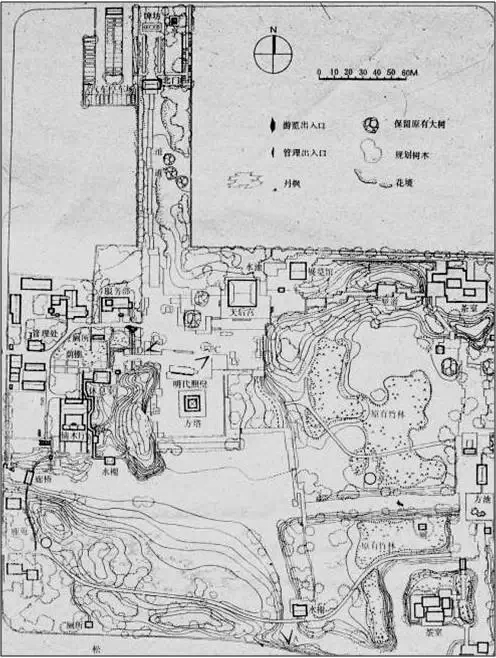

方塔园总平面图

1980年左右,上海市决定建造方塔园,当时对它的定位就是现代与古典相结合的开放式园林。方塔园中本来有一些方塔和其他历史建筑,以及上海其他地方拆迁搬来的许多建筑。其中的建筑风格非常多样,不是通常规划设计时所追求的统一风格。方塔园的现代与古典建筑相融合的环境在今天看来非常具有历史意义。

搬到方塔园的建筑下面都有一个基座。冯先生当时打了一个非常形象的比喻:你到咖啡厅里去喝咖啡,如果店员只给你一个杯子,你可能会觉得这咖啡只值5块钱;但如果下面还有一个盘子,你可能就会觉得它值20块钱。也就是说搬过来的这些文物很有价值,所以下面都有基座来凸显其重要性。

带有基座的建筑

这是钢结构+小青瓦的做法,是现代材料与传统屋面的结合。在钢结构的节点中,在横杆和弯杆部分嵌了很小的一段钢结构,在意向上与斗拱产生联系。在何陋轩茶室中用竹结构的时候,冯先生也希望用带有现代感觉的传统材料。

现代材料与传统屋面的结合

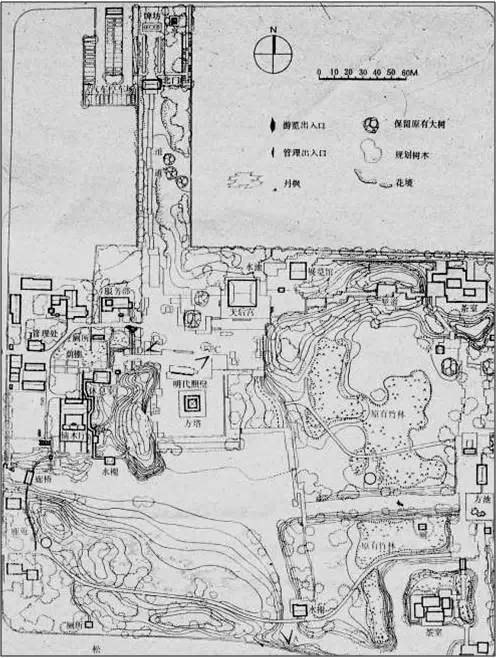

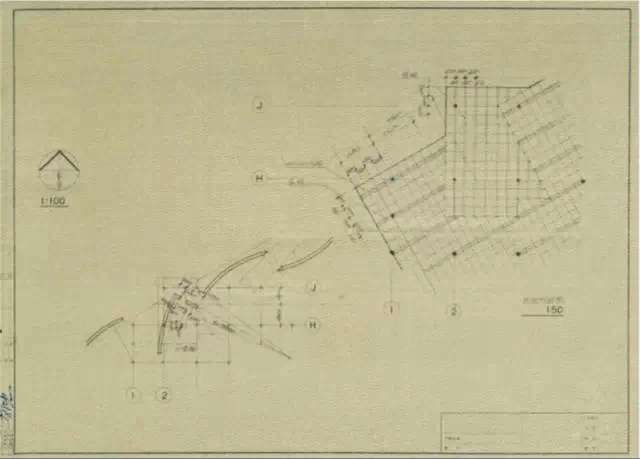

何陋轩总平面图

势

荆浩一个半世纪以后有郭熙画论《林泉高致》…他才提出了“气势”,这个“势”字很重要…以这个“势”字为标志,客体山水之理就完备了。有势、动态,才有神。

——冯纪忠《人与自然》

墙段各自起着挡土、屏蔽、导向、透光、视域限定、空间推张等等作用,所以各有自己的轴心、半径和高度;若断若续,意味着岛区既是自成格局,又是与整个塔园不失联系的局部。

——冯纪忠《何陋轩答客问》

冯先生在生命中的最后20年,一直在研究中国园林历史。在冯先生的园林理论中,“势”是非常重要的概念。在围棋中,“取势”是非常重要的。茶室如何和外界、和方塔园整体进行沟通,事实上就是通过这样的墙。墙在这里是一个体系,进入到何陋轩的过程,有着非常清晰的次序感。墙在不断地变化,引导人走向这个结构。所谓的“旷”“傲”的变化,也是冯先生对空间理论一个非常重要的认识。

墙不断变化,引导出清晰的次序感

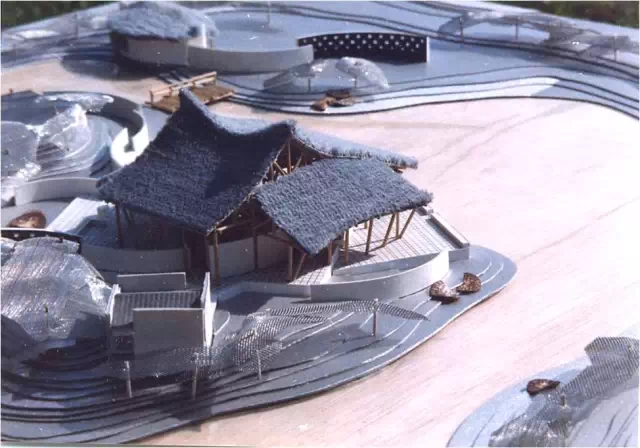

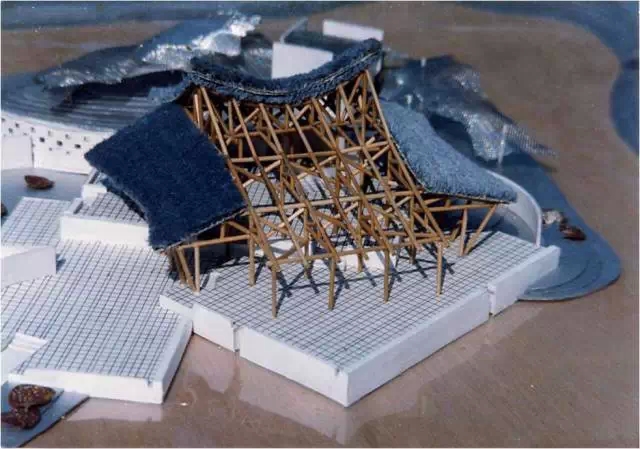

当时我的工作就是反复通过模型推敲周围的细节,这是我做的模型之一。这个模型我做了好几个月,可能是比较少有的用竹子做的模型,而且是真正的竹枝,放大了可以看到竹子空心的感觉。我们可以看到,事实上现在造出来的何陋轩只是其中一部分,对面那些墙体本来有一个非常完整的布局,就像围棋那样。

何陋轩模型

竹子所谓的廉价性,也就是它给人观感的那种比较便宜的感觉,和冯先生想要创造的所谓“公民建筑”的感觉是非常契合的。他通过竹结构做出大跨结构,同时实现公民公共空间一种宽敞的感受。

独立

这里,不论台基,墙段,小至坡道,大至厨房等等,各个元件都是独立、完整、各具性格,似乎谦挹自若,互不隶属,逸散偶然;其实有条不紊,紧密扣结,相得益彰的。

——冯纪忠《何陋轩答客问》

“独立”这个概念与冯先生的个人际遇有关,他很年轻的时候就一直在欧洲留学,在比较中国和西方社会的时候,他感到中国的社会非常强调和谐,如果中国要更进一步,就需要释放个性。

方塔园总平面中,基本上每个建筑都是不一样的,所有的元素都是孤立的,但同样形成了和谐的整体。我们看到这个方形的厨房,好像没有和何陋轩产生对话,但就是因为这种“不一样”,不同个性的东西融合在一起,非常有个性。

何陋轩与方形厨房

何陋轩的对面最后实际上没有建起来。对面本来还有一座房子,完全是龟背式的草屋顶,跟张扬的何陋轩的屋顶正好相反,这也是一种对比的效果。

每段圆弧墙是不接在一起的,冯先生认为一段圆弧是独立的,如果有两段圆弧就是不独立的,所以所有东西都是断开来,再连在一起。

断开的圆弧墙

台阶也是直接插进来的,不和周边的元素混合。

直接介入建筑的台阶

趣与道

苏东坡论柳宗元的诗,说“诗以奇趣为宗,反常合道为趣”。里头我们也可以学到点东西,建筑也要有奇趣,但要合道,不合道的话,那就流于低级趣味、过眼云烟。建筑无非要合乎具体时空、特定需要和载体规律。

——冯纪忠《人与自然》

冯先生非常欣赏苏东坡的一句话:“诗以奇趣为宗,反常合道为趣”,他非常希望做到“合道”同时又“反常”,即所谓“趣与道”的结合。如果只是“反常”,不“合道”,就是我们今天说的“奇奇怪怪的建筑”了。

在松江到嘉兴一带,以前有一种非常古怪的庑殿顶民居。当时建筑的最高等级就是庑殿顶,老百姓建庑殿顶是要被杀头的,但在当时有很多这样屋脊弯曲的例子。庑殿顶民居的形象在何陋轩里有所反映——不是为了做弯曲的屋檐而做,而是有传统含义在里面。

当时我们受困于造价,草的问题一直很难解决,因此用的都是稻草,经常会形成一种非常萧条的感觉。

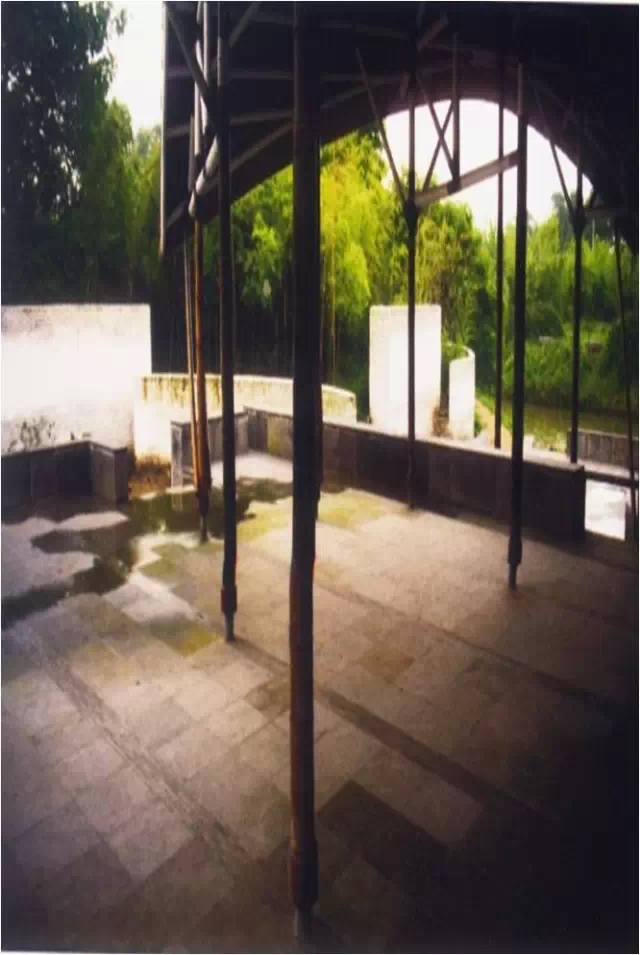

何陋轩的屋顶

以下是结构的处理。通常冯先生在做建筑的时候,非常不喜欢涂色彩。在这里却反其道而行,把竹子涂得不像竹子。第一个原因,他希望产生一种飘浮的感觉。在光线比较暗的情况下,白色的构件就像一根根管子飘在上面;第二个原因,他希望强调一些交结点,清晰地告诉别人这是独立构件在一起汇合而成的效果。

屋顶的结构节点

这栋房子结构节点的做法是由当地的匠人完成的。当时冯先生的设计非常想用传统的榫铆+绑扎结构,但当地工匠为了显示他们的技艺,把它做得比较复杂。总体来说,还是反应了一体大跨度的基本特征。

以下是平台的做法,三个平台看上去很随意,实际上是相互呈30度转角叠在一起。即使是平的,就像分开来一样。

平台的扭转与叠合

冯先生认为“趣”“道”结合的最集中的反应,就是所谓表面的随意性和内在的逻辑性的结合——不管怎么看,看上去好像是非常随意的做法,实际上内在已经有了理性的精神。举个例子,我们当时在做平台错位的时候一直有一个基本的想法:竹子结构的柱网是恒定的,下面三个平台的相互关系是恒定的,但平台位置是可以移的。我们可以看到,竹子落脚的地方是面砖竖起的地方。因为地砖是整块的,如果竹子落在平面上的话,地砖很容易碎。末端的铁结是放防腐剂的,防止下面受潮。

竹子落在面砖竖起的地方

缜思畅想

这是冯先生给我们学院的院训,同济大学到现在为止的基本特征也是“缜思畅想”——需要有缜密的思考,同时要有畅想,要有趣味的追求。

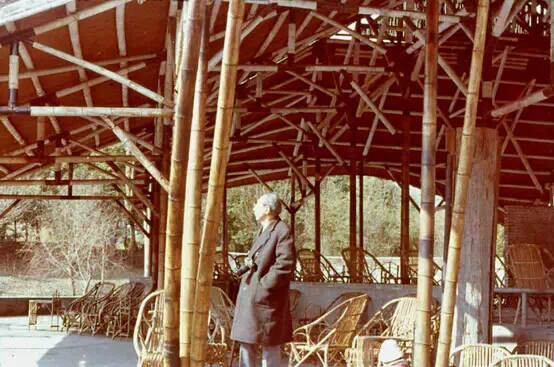

这是现场施工还没有结束的时候我拍的照片。冯先生和这个建筑是多么和谐,就像竹子在建筑师眼中一样,它是一种表达意念的手段。冯先生有一句话:一个建筑师做出来的是什么?是你的气节。你有什么样的阅历,什么样的经历,什么样的修养,最后就会做出什么样的建筑。所以我们一直把何陋轩当作灵魂圣地看待,认为它有非常沧桑,或者说非常深奥的哲学思想在里面。

冯先生与何陋轩