新闻中心

编者按:

“中国建筑学会建筑创作奖”是我国建筑创作优秀成果的最高荣誉奖之一,该奖由中国建筑学会设立,每两年举办一次,分设金奖、银奖和入围奖。

在公平、公开、公正的的原则下,2014中国建筑学会建筑创作奖共评出金奖16名、银奖46名、入围奖62名。

同济大学建筑与城市规划学院积极参与中国建筑学会建筑创作奖项目申报工作,在2014年评奖中表现突出。学院教师作品荣获建筑创作金奖1项、银奖4项、入围奖1项。其中,章明教授主持设计的“上海鞋钉厂改建项目”荣获中国建筑学会建筑创作银奖。

改造的诗学:上海鞋钉厂改建项目(原作设计工作室改造)

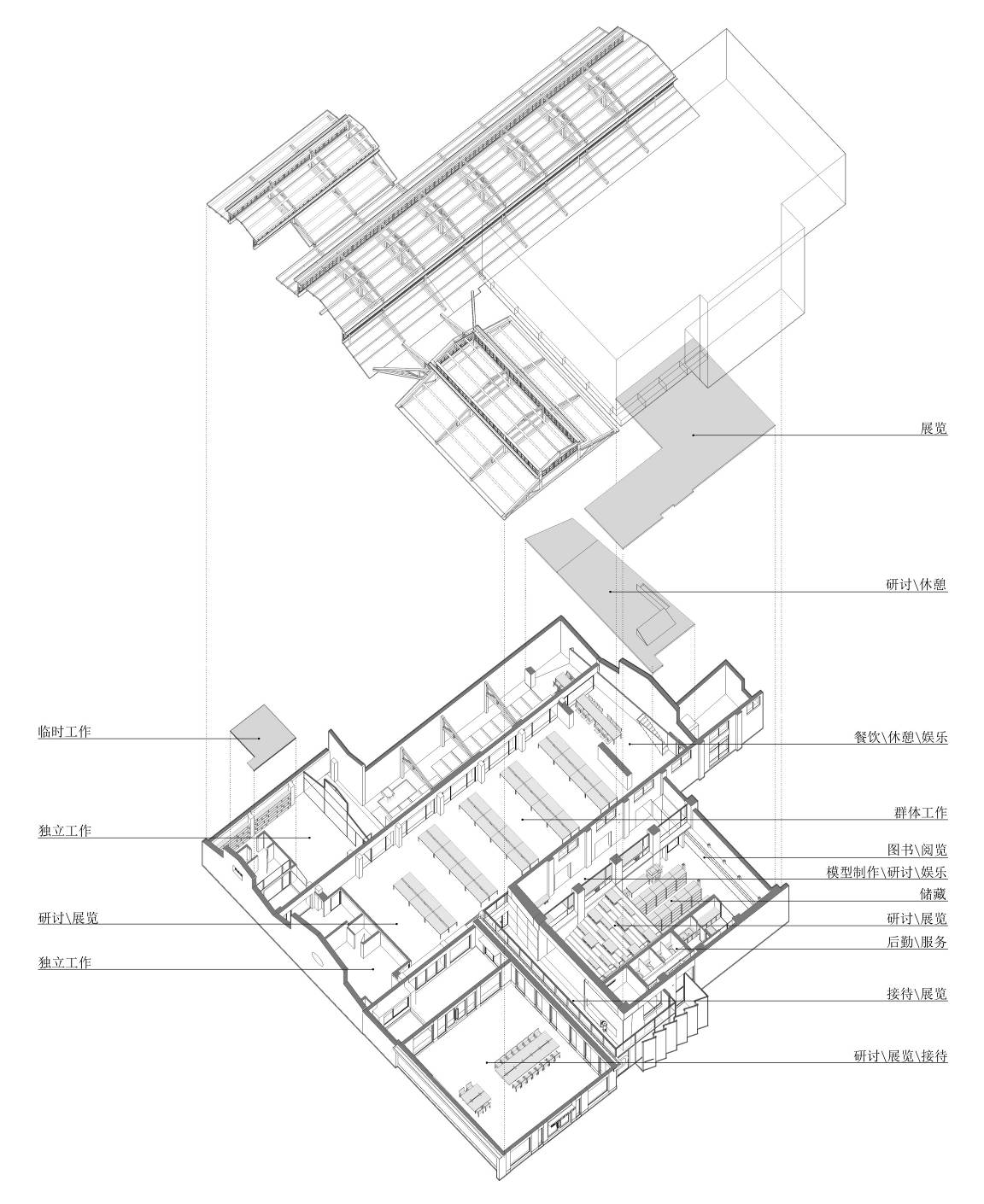

昆明路640号,隐没在民宅之中的一座始建于1937年的老厂房,历经变迁,从上海鞋钉厂蜕变为原作工作室新址。改造的过程,如同一场对场所的考古挖掘,在挖掘场所沉淀的成长痕迹的同时,也挖掘出使用者的认知定位与本真的内心需求。改造没有刻意抹杀差异的痕迹,使新与旧在改造中占据同样重要的话语权,并更关注新旧对话中张力体系的平衡维系。从老厂房到工作室,建筑类型的变更有利于我们对于空间模式化的规避,异化的空间形成了对空间可能性的重新认知。功能不再成为界定区域的唯一标准,边界的模糊与弥散的体验促进了各种活动的产生。改造的过程也是校正的过程,这种过程状态带来了新的可能,不可预知的问题成为扭转性的启发,使改造过程成为一个允许校正和不断自我平衡的体系。材料不再以既有的模式存在,也不再局限于既有用途,它以更广泛的可能性成就了空间的自由度。

改造暂时完成了对这个充满岁月印痕的场所的应答,因为在1000平方米的空间中,弥散着过去发生的、正在发生的和即将发生的事。

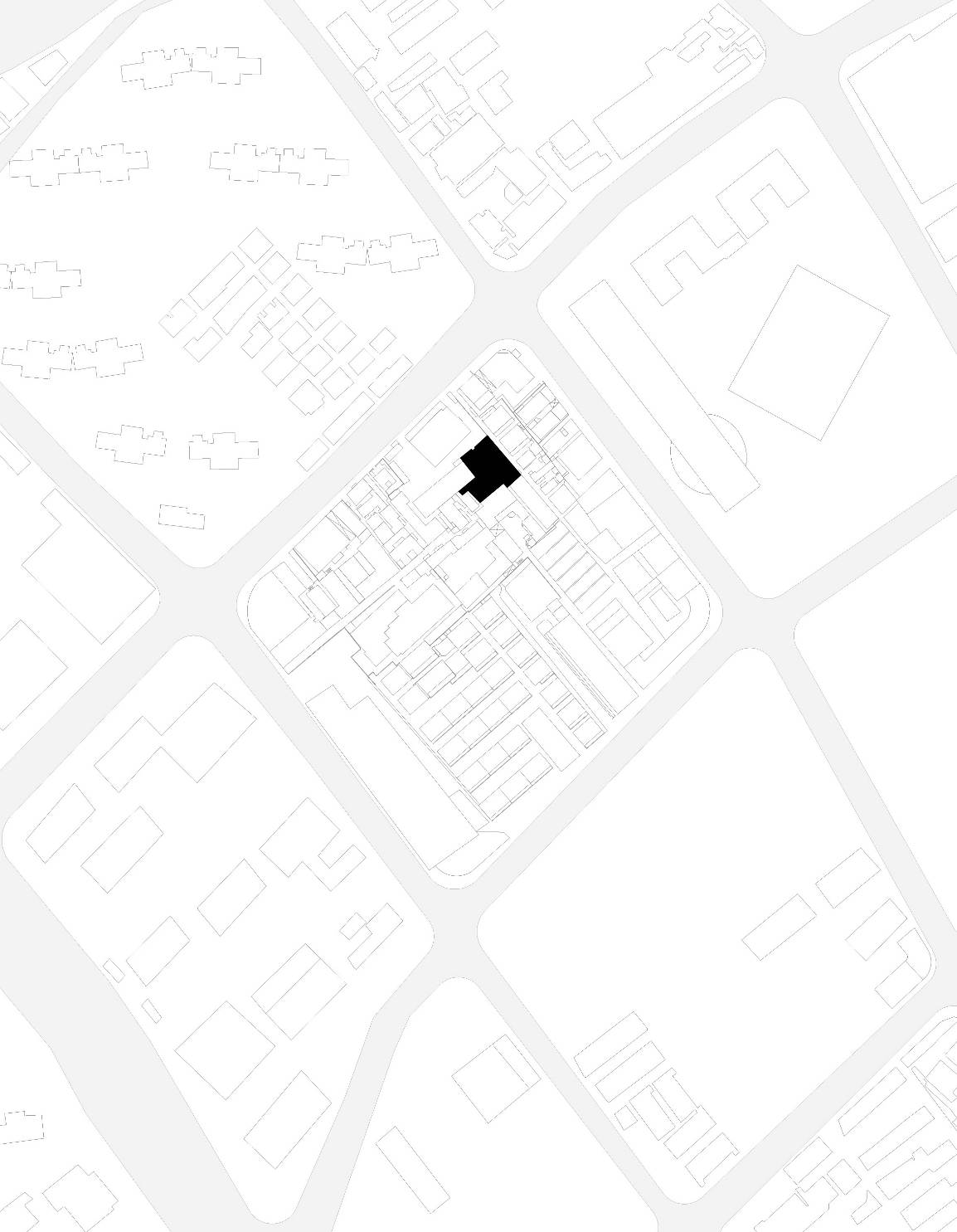

(区位示意图)

(入口区)

场所的诗学

对于始建于1937年的上海鞋钉厂的残存厂房而言,其历史的模糊性令人疑惑。所谓场所的挖掘,其实提供了一个类似于自问自答的感知过程,与其说我们在找寻场所的定位,倒不如说寻找自我诉求的定位。一个老屋的优势在挖掘中开始显现:首先,由于坡顶的局部陷落,无意间植入了三处阳光充沛的院落,因借这一有利条件,只要打开院落周边的界面,一个仓库般的闭塞空间完全可能变身为通透开朗的办公空间。其次,由于厂房与周边的居民区共用墙体,才使得斑驳的青砖老墙保存下来,只要打开朝向老墙的界面,一个如同历史积层般的断面便得以展现。其三,由于木屋架的连续性存在,成就了一种暗示性的语言,它提示老的、新的、更新的个体是以怎样的关系而存在。而建筑作为一种关系而存在,恐怕是对场所的诗学最有力的注解了。建筑的性质在场所中生成,变换,成长,这才是建筑存在的自由方式。

(人定院)

(隅中院)

(隅中院)

介入的诗学

院子的尽端,一株遒劲的树干穿墙而入,与古旧的青砖交织而立,无法拆分。顺应枯叶飘落的方向仰视,才蓦然发觉整个树冠都隐在高墙之外。这种状态与生俱来地带有静谧的力量感,强烈到可以打破任何预设的情景,甚至打破以往建筑师们习惯性的积极的整合意识。它使我们不会马上滑落到先验的主题意识中去,不再以控制全局、贯穿始终的逻辑性作为唯一的标准。在这里,明确地意图开始消隐,取而代之的是“让它自由地发生”的期待。明显的主导全局的规则开始淡出,相反,放弃整合的弥散性思维得以浮现。

(人定院黄昏景)

(工作区俯视)

(工作区)

(独立办公区)

建造的诗学

从作为概念的建筑到作为使用的建筑的过程,往往使建筑师面临思维上的分裂状态。这种分裂往往同强烈的控制与整合欲望相关:建筑师期望以先入为主的导向控制全局,以一条明晰的线索贯穿始末,而这种线索往往被建造过程中的种种突发事件所打断,从而不得已反复织漏补缺、疲于应付。以其这样,不妨放弃那些先验性的设定,将设计看成一个相对笼统的开放体系,一个允许局部自由进入并产生相对关系的场所,一个根据建造的可能性做出调较与修正的弹性系统。

(研讨·展览区)

(从入口看研讨·展览区)

材料的诗学

改造中,对材料的探讨并不在于材料的纯粹性或混杂性,而是希望通过化解材料的既有模式,弱化材料赋予空间的既有定义,从而实现材料与空间的自由度。

(层叠的木屋架)

(展览·报告区)

(展览·报告区)

(模型·研讨区水管灯)

(休闲区阁楼钢板)

(模型·研讨区)

改造的诗学

场所的挖掘对应于对自我意识的定位,介入的程度对应于场所感知的应答,建造的过程对应于平衡关系的维系,材料的化解对应于对自由度的认知。综合起来,我们或许已经意识到沉潜于建筑制度下的诗学源头:它是一个通过深入挖掘和积极感知得以定位的体系,它是一个相对中性的包容不同个体及其存在方式的体系,它是一个允许不断校正与自我平衡的体系,同时它是规避既有模式与寻求更广泛可能性的体系。至此,老厂房得以诗意再生。

项目名称:上海鞋钉厂改建项目(原作设计工作室改造)

设计单位:同济设计集团原作设计工作室

设计师:张姿/章明&原作设计师团队

项目设计时间:2013.8

项目完工时间:2013.11

项目地点:上海市杨浦区昆明路640号D幢

项目面积:约1000m2

摄影:高文仲、王远、章明