新闻中心

编者按:

“中国建筑学会建筑创作奖”是我国建筑创作优秀成果的最高荣誉奖之一,该奖由中国建筑学会设立,每两年举办一次,分设金奖、银奖和入围奖。

在公平、公开、公正的的原则下,2014中国建筑学会建筑创作奖共评出金奖16名、银奖46名、入围奖62名。

同济大学建筑与城市规划学院积极参与中国建筑学会建筑创作奖项目申报工作,在2014年评奖中表现突出。学院教师作品荣获建筑创作金奖1项、银奖4项、入围奖1项。其中,谢振宇教授和张建龙教授主持设计的“同济大学能源楼修缮项目”(建筑与城市规划学院D楼)获中国建筑学会建筑创作银奖。

一、背景介绍

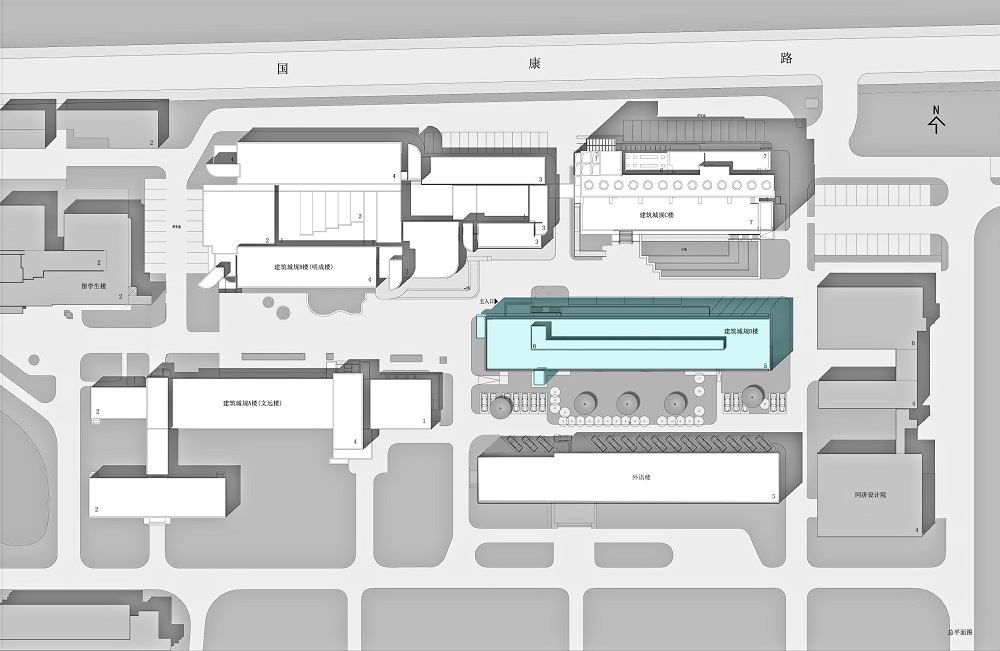

同济大学建筑与城市规划学院基础教学楼(D楼)改造前为同济大学“能源楼”,该建筑建于1978年,为五层框架剪力墙结构、预制梁与现浇混凝土柱整体装配式结构。由于该建筑建造年代较早,建筑材料出现不同程度的劣化,且原有功能布局已经无法满足建筑与城市规划学院新的教学需要,因此,学校决定对其进行生态节能改造,使其以全新的空间组织和形态与建筑城规学院现有的A、B、C三栋楼形成整体学院教学街区,从而优化建筑城规学院的资源配置和教学环境。对建筑现状的分析发现:

1、改造前的“能源楼”由机械学院和海洋学院共同使用,其设施陈旧,各层平面单一,均为中间走道,两边布置小开间的教学办公和实验用房,已经不能适应建筑城规学院教学、实验、展示等空间需求。

2、建筑东西向总长80.6米,南北向总长14.6米,开间6.6米,两个楼梯处开间变跨为4米,建筑的两个入口均设在南面,门厅显得局促,其入口方向与建筑城规学院主要人流方向相背,使用不便。

3、“能源楼”的外部形式是当时“经济适用”原则主导下的常见形式,立面简单,窗洞大小相同,均匀对位,且无多余装饰。如何使改造实现既不伤筋动骨,又使建筑面貌焕然一新是设计的难点之一。

4、由于建造年代较早,建筑墙面粉刷层有局部裂缝,梁、板、柱的混凝土出现了碳化现象,需涂刷具有保护作用的涂层。结构抗震鉴定表明,大楼结构基本完好,但局部位置如框架梁与框架柱之间需在节点表面粘贴碳纤维布作为加固措施,以加强节点的连接作用。

(总平面图)

(改建前能源楼)

二、设计策略

对于前述问题,设计中提出了尊重原有建筑、保留主体结构与围护结构,以环境策略重新组织建筑的内部与外部空间。

1、建筑对环境的回应

a、建筑主立面的转身

“能源楼”原为机械学院和海洋学院使用,主入口布置在南向,“能源楼”划归建筑城规学院后将成为一、二年级基础教学和基础实验楼:一、二楼为基础实验功能部分;三、四楼为一、二年级专业教室;五楼为报告厅层。为了功能使用方便,使该建筑融入建筑城规学院教学街区,与C楼对应。设计中将主入口设置在西端北向,建筑的主立面也随之由南向北转换,以建筑设计院多层办公楼西山墙为近距围合、以学校综合楼为远距视觉围合,与C楼一起形成C楼、D楼间的广场效应。

与学院广场(A、B楼之间)对应,主要入口门厅设置在西端,北向设主入口、南向设辅助入口(无障碍入口)。由于建筑底层西端的打开与通透处理,缓解了原有建筑对学院广场的压迫感。

(学院广场看D楼)

(D楼北向平台)

b、空间-事件

“尽管我们可能忽视了空间,空间却影响着我们并控制我们的精神生活……”空间、场所包含的意义不仅是其实体因素,还有场所中发生的活动。在本次改造设计中,以事件为核心进行组织建筑空间与环境空间。设计依据基础教学和基础实验中的课程设计、创新实践活动、展示活动等事件构架整体系列场所空间。

固定性场所空间有:鸡蛋坠落保护装置试验(A、C楼之间场地空间);建造实验-木桥(C楼下沉式广场);建造节(学院广场及C、D楼之间空间);空间实验-超级家具(D楼二层开放式平台);学生课外活动。

流动性场所空间有D楼底层半通透模型、艺术造型展览内廊;D楼二层北向开放式外廊;D楼三、四楼教学参观内廊;D楼五楼北向半通透报告厅内廊。

露天剧场空间效应:C楼下沉式亲水木平台、景观水池每年举行基础教学课程教学-建造实验“桥结构设计与建造”活动;C楼底层展览空间每月举行主题展览及开、闭幕仪式及酒会;B、C楼之间的空中走廊区域是一年级学生每年进行鸡蛋坠落保护装置设计测试地点;C楼主入口虹桥又是学院礼仪空间。在此类活动进行中,C楼下沉式亲水木平台南侧的阶梯式花台、地面层以及C楼主入口虹桥及周边平台都会成为学生、教师、访问者的“剧场坐席厅”空间,D楼的改造设计延展了“坐席厅”空间,D楼二层平台乃至三、四楼专教以及五楼报告厅层北侧走廊成为更加完整的露天剧场“坐席厅”空间,观演互动。

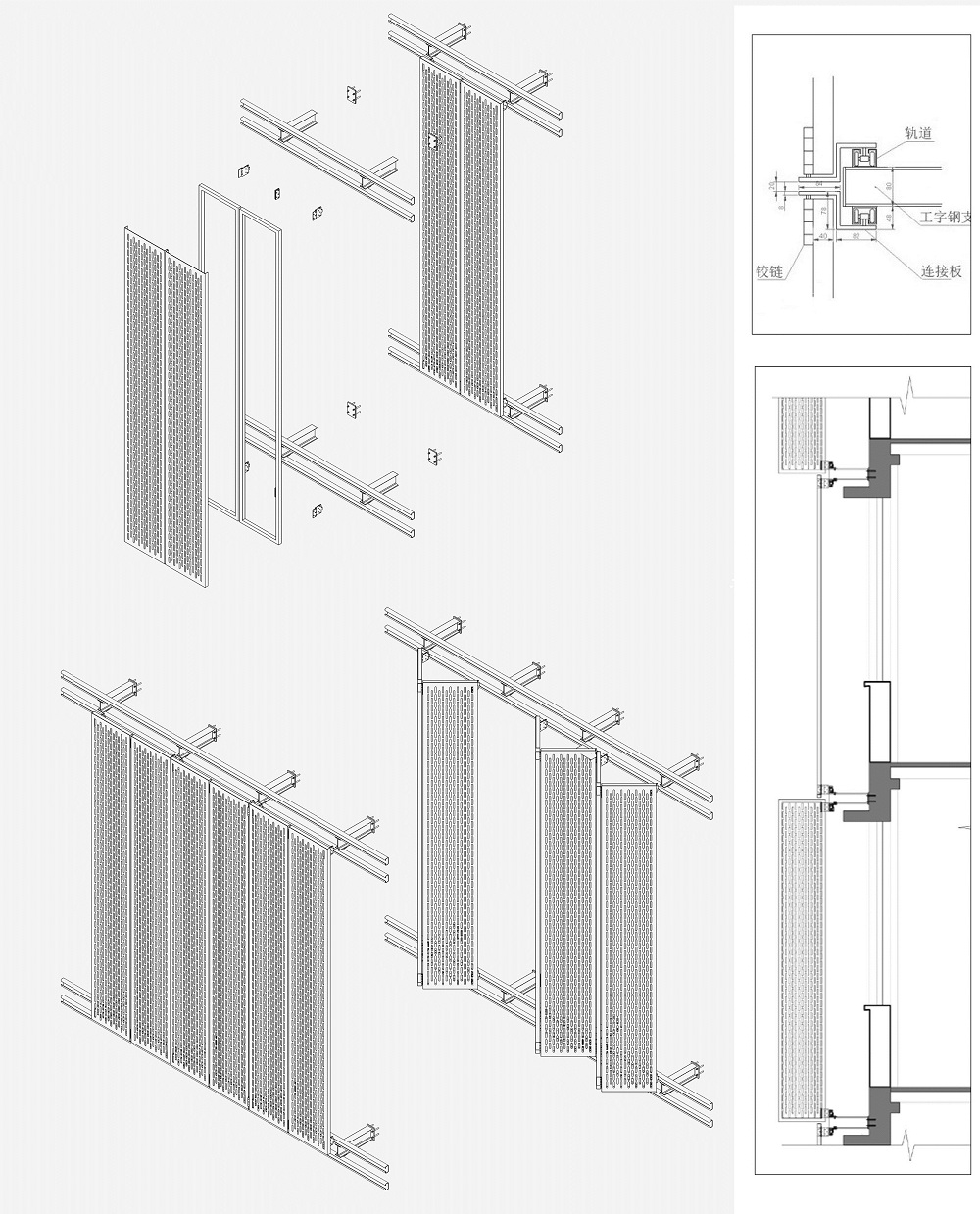

(折叠式金属活动外墙板开启状态)

(折叠式金属活动外墙板组合示意图)

2、建筑功能的复合

D楼不是单一的教学楼,它集基础教学实验空间-学院教学创新基地(艺术教学创新基地-陶艺室、设计基础形态训练基地-模型室)、规划与设计数字化实验室(学生计算机中心、数字媒体中心)、专业教室、报告厅等构成。与之相适应的功能往往一个空间能满足多个使用方式。如位于D楼一层的“艺术教学创新基地-陶艺室、设计基础形态训练基地-模型室”除了安排艺术造型实践课程外,还可成为学院国际设计暑期学校或国际联合设计的场所,自由的教学空间与模型制作空间能为国际学生提供极富创意的空间场所。二层的大平台既能成为面向C楼的“坐席厅”空间,同时又能承担独立的展示活动空间。

学院教学创新基地与实验空间的展示流线组织是优秀教学单位具备的空间要求,本次改造设计中充分考虑到学院空间、设施、教学的展示功能,即使在陶艺室和模型室关闭使用的情况下,一层的展廊可向公众开放(外游线、内游线;平时展示、开放日展示);同样,二层的学生机房和数字媒体中心亦可通过大平台进行交流。

(三、四层专用教室走廊)

(艺术教学创新基地)

3、形态体量-消解

a、建筑面对环境的态度

建筑的态度是对当下社会、经济、环境的价值再现,是通过物质媒介将个人的理想体现出来。“平静、亲切、民主”是D楼改造设计对空间本质的朴实追求,艾贡-艾尔曼(Egon Eiermann)1958设计的布鲁塞尔世博会德国馆三位一体的隐喻“水平暗示平静、轻盈隐喻亲切、透明唤起民主-2”成为本次改造设计的基本理念,局部底层架空、简洁平整且水平向展开的折叠式金属活动外墙板、西侧山墙局部打开、南北通透,塑造基础教学所需的、平和的教学空间。

b、底层架空-西山墙对广场限定的减弱

D楼西端离B楼主入口较近,该地段又是交通要道,通常又是学生自行车停放的集中地。为了减小B、D楼相互之间的压迫感,设计中将建筑原有建筑底层西端通透开放,在缓解D楼西北角对B楼压迫的同时,D楼西侧山墙原本消极的广场边缘被激活,并与二层观景阳台一起成为广场的核心节点与标志。

c、二层后退廊式平台处理-北向舒缓与C楼及之间的空间关系

D楼与C楼间距离24米,之间的空间略显紧张,D楼采取与C楼相同的空间处理手法,在二层往外延展部分平台形成有覆盖自行车停车棚的同时。二层后退形成内廊式,与C楼底层,一、二层的骑楼空间对应,北向舒缓与C楼及之间广场空间的压迫感。

d、银灰色金属穿孔板的使用-消解D楼建筑体量

建筑立面改造采用表皮手法,保留原有立面墙体(包括楼层间混凝土遮阳板),改换了双层玻璃窗,外侧安装了能将建筑南北立面3-5层包裹起来的金属表皮-折叠式金属活动外墙板,由于采用银灰色,当折叠式金属活动外墙板全部闭合时,除了减弱其对C楼的压迫感之外,在C楼、D楼、B楼主入口处观察D楼时会产生奇特的效果,金属表皮在反光中与天空融为一体,D楼的体量会消失。

e、可变立面

外墙板系统的设计力求实现使用功能与形式多样的统一,在日常使用时,由于折叠式金属活动外墙板可收至不同的位置,从而使立面的变化具有了无穷的可能性。在完全开启时,折叠的外墙板沿建筑垂直方向有规律的错位,使建筑的表情可以在随机和规则之间切换。

三、生态节能技术应用-形式与气候响应相结合的金属活动外墙板

1、生态可持续

D楼改造前为同济大学“能源楼”,五层框架剪力墙结构,预制梁与现浇混凝土柱整体装配式结构。改造设计最大限度地保留原有建筑的主体结构和围护结构,以“结构、空间、表皮”进行分置处理设计。原有立面墙体(包括楼层间混凝土遮阳板)保留,将原有单层玻璃钢窗换成双层玻璃窗,但窗洞比例不变。外侧表皮化处理,安装折叠式金属活动外墙板,手控开启,立面产生丰富变化。

D楼的外墙系统是此次建筑改造并实现平和转身的一大亮点。外墙系统的改造包含两个层次,第一层次,即是在保留原有建筑立面形式、细部和窗洞的基础上,在墙体外加设一层25厚XPS挤塑聚苯外墙保温板,并选用断热铝合金窗框,6+12A+6LOW-E双层中空玻璃替代了原来的普通钢窗,基本达到外墙保温隔热的要求。第二层次,在外墙上加设一道多功能的可开闭的金属板(外遮阳),既实现了形式的多样性和时代感,又成为了D楼实现生态化节能改造的重要措施。

2、构造节点

金属外墙板分为固定板和活动板两种,板面的尺寸综合考虑了建筑的层高、开间和开闭组合,力求规格标准化,组合多样化。所有的面板都采用铝合金方管框架,单面覆2mm冲孔铝板,框架两面包边,表面深灰色氟碳烤漆。固定板用于楼梯和设备平台,电梯外墙、女儿墙等无需开启处,与活动板的错落效果形成对比。主规格的活动金属板,每扇高3.7m,宽0.55m,采用两扇和四扇的铰页连接,两扇或四扇活动板各有上下两组滑轮,与每层的水平向导轨兼支架的系统组合,并采用极为简便的推拉结合的挂钩杆件实现开启与闭合的手动控制。活动板的水平向不同拼接和垂直向的错动,在开启和闭合的过程中,充分达到了动态而多样,富有节奏的形式组合。

在金属外墙板的设计中,形式的背后更蕴含了以气候响应为目标的生态节能的考虑。在建筑生态节能的诸多策略中,如何利用和控制日常气候因素中的太阳辐射、自然风和自然光是建筑节能降耗的根本。

金属活动外墙板系统可以针对不同的日常气候环境和内部活动需求,便捷地调控太阳的辐射热量。在夏季,该系统全部关闭,太阳辐射热大部在金属活动外墙板表面被反射或吸收,只有少部分通过板面孔洞到达建筑表面,经测算,金属活动外墙板可以降低建筑表面75%的太阳直接辐射得热,大大降低了空调负荷,节能效果显著。而在冬季,该系统可以灵活开启,以获取更多的太阳辐射热。同时,金属活动外墙板系统有助于引导和调节自然风。在大风天气,将北面朝向主导风向的墙板关闭,可以起到挡风的作用。在闷热天气,将墙板开启,可加强通风。此外,金属板与外墙之间的空隙形成了良好的通风渠道,可以带走金属板本身在吸收太阳辐射后产生的热量,达到降温的功效。另外,金属活动外墙板系统还有助于缓解室内自然采光中的眩光问题,以保证室内某些功能用房如小型报告厅对照度均匀度的要求。通过光学模拟发现,在冲孔外墙板系统完全关闭的情况下,靠近建筑外墙区域的照度水平有显著地降低,同时室内的采光系数趋于一致,照度更趋均匀,光线更柔和。

对D楼外墙系统的生态节能处理,吴长福教授有个形象的比喻:“保暖内衣+清凉的纱衫”。保暖内衣指的是聚苯板的外保温系统;清凉纱衫,就是冲孔的金属活动外墙板 。二者协同作用,一起应对季节和气候的变化。

(设计基础形态训练基地)

(五层报告厅)

同济大学建筑与城市规划学院基础教学楼(D楼)改造设计是老建筑再利用、再思考及再建造的一次实践,设计尊重原有建筑,以环境策略重新组织建筑的内部空间与外部空间,该建筑只用短短的5个月时间就实施了平和转身,现已成为学院基础教学、基础实验的重要空间,已经成为学院教学街区中最活跃的要素。

项目名称:同济大学能源楼修缮(建筑与城市规划学院D楼)

设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)都市建筑设计院

项目地点:同济大学

项目功能:教学综合楼

建筑面积:6440m2

设计/建成时间:2010.5/2010.9

项目负责人:谢振宇/ 张建龙

设计团队:谢振宇、张建龙、周旋、胡军锋、戚广平、俞泳