新闻中心

各位老师,各位同学:

大家上午好!

今天的纪念座谈会,我的发言题目是“文学功底与设计素养”,我从冯先生的一个题词说起。

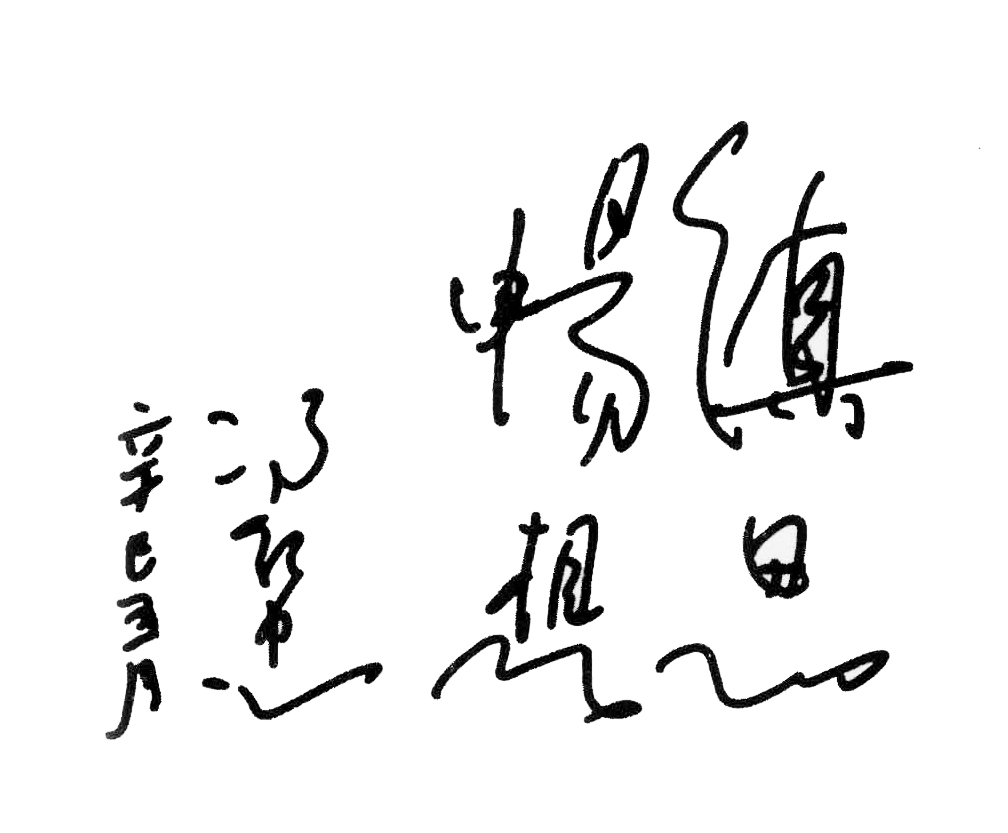

“缜思畅想”,这是冯纪忠先生于2001年12月为在上海美术馆举办的同济大学学生建筑设计作业首次公开展览的题词,它表达了先生对于年轻一代创新精神的关怀以及创新根源的追寻,它已经作为同济建筑城规学院共同的学理精神而铭记在师生的心目之中。在纪念冯先生百年诞辰座谈会的今天,我想以此为话题,谈一谈自己对此的感受。

缜思与畅想是两种不同性质的思维活动。在一个人的成长过程中,这两种思维活动的发展是会有所不同的。

人在幼小的时候,天上的一朵云彩,地上的一片阴影,甚至墙上的一处斑迹,都可以成为畅想的起点,成为孩子们扩展有限经验的依托,成为他们触摸世界独特性和具体性的中介,而小孩的缜思活动倒是较少见到的。

当人慢慢长大,这两者的比例就会渐渐改变。当我们进入大学,尤其是到接受专业教育阶段,缜思的比重就会愈来愈高:这东西有什么功能?有用吗?这么做会给我们生活带来什么好处?这就是通常所说的理性思维。理性思维要求我们从功效的角度,从实用统计的角度来观察事物,这时候,对于世界的多样性和独特性的关注往往就退在了后面。

冯先生是在理性主义盛行的30年代欧洲,在维也纳技术大学,在一群以严谨著称的德奥教师指导下,接受建筑教育的,“缜思”的专业素养应当是十分坚实的。我很想了解的是,冯先生所倡导的专业素养的另一个维度,即“畅想”在他的学业、事业中发展中所占据的比重与位置,还有这种畅想所依据的中介又是什么?正如我刚才提到过,儿童是天生具有畅想能力的,但他们总要凭借一些外在的东西。冯先生的题词是针对建筑创作的,这样的畅想需要中介吗?他自己又是怎样做的?我不能妄作猜测、凭空想象,我只能试图从自己亲历的事件和冯先生所写的文字中得出一点结论。

我对此感受最为深切的是2000年的12月,那时冯先生刚从美国居住多年后返回上海。学院为冯先生举办了一个欢迎会,来的师生很多,报告厅坐不下,就在钟庭搭了个台,两边走廊都挤满了学生。那时我刚好担任学院院长,就坐在台上。冯先生应邀作了一个学术报告,先生在报告中诵读离骚,引用古诗,点评园林,通篇是有关中国古典诗文欣赏与建筑审美的关系,他说到中国古典诗歌生成的原型,说到古诗中的情、像、意、景的关系。我当时十分震惊,身边发言的这位长者,尽管我师从他有许多年了,却第一次知道:先生有如此出众的古典文学功底!除了感叹自己与先生在古典文学素养上的巨大差距,还第一次感到:一个严谨的学者,一个现代意识极其强烈的建筑家,却可以拥有如此深邃的诗意,可以体验如此独特的美感,可以向我们揭示古今相通的人类情感,尽管这些人生活年代相隔久远,先生凭借的就是文学,尤其是古典诗文这一中介。

我这才想起:师母曾经提到在美国居住时,先生时常要利用洛杉矶不太便利的城市公共交通,去市立图书馆查阅那些被师母称之为“没有用的东西”,来回就是大半天。原来古诗文在冯先生的生活中之所以有趣,并不在于它们外在的实用性,而是在于它们内在的丰富性、独特性。对于古代的诗人、诗作以及各自的差异,他可以如数家珍般地一一道明,他尤其珍爱古诗文所蕴含的参与生活世界的模式,也就是那种可以引起读者情感联想的内在结构,冯先生将这种模式与内在结构带入他的创作之中,不仅仅是赋予设计对象以美的形式,更重要的是赋予它们以耐人寻味的感染力,并且将这一点看作为建筑、园林的生命力,看作是设计最重要的东西。他的松江方塔园设计,可以说提供了一个典范,关于这一点,我将以冯先生自己写的文章来加以说明。

2001年,冯先生发表了“时空转换——中国古代诗歌和方塔园设计”一文,回顾了自己在方塔园的设计过程中,与古代诗文时空转换方式的比较。在这一篇幅并不长的文章中,他前前后后提到了杜甫、韩翃、王维、李贺、杜牧、郑板桥、苏东坡、李白等八位诗人的不同诗句,用以描述文学语言,特别是古代诗文中,物象、表象、意象和意境之间不断转换的高明技巧,以及这种境界转换对于松江方塔园和何陋轩设计的意义,冯先生还专门就意象转换成意境的层面,指出转化都会有两种成分:技法的成分与情感的成分,前者是可以把握的,后者是朦胧有待升华的。技法是依赖于理性的、逻辑的;而情感升华是依赖于感性与审美的。冯先生还特别提醒我们:转化并不是事前预设的,你只要在后来的设计中去迎合就可以了。不,转化没办法去迎合,转化是“生成”的,这“决定于作者的境界”。我认为这就是冯先生题词所倡导的,只有通过“畅想”才能达到的境界。这篇文章给于我们最大的启示在于:它深刻地阐述了理性与感性、逻辑与审美、缜思与畅想的关系。冯先生在文章中还十分感慨地指出:建筑不论是创作或是解读,都有可能遇到主观的不转化或客观的不转化,那结果一定是僵化的、固化的、乏味的、一本正经的东西,对于作品的理解也是同样道理。先生不能忍受这样的无趣的。

我今天想询问自己的是:冯先生珍爱中国古典诗文,在他的建筑创作中,在缜思与畅想的转换中起到了极为重要的中介作用,为什么是这种文学体裁?音乐可以吗?戏剧可以吗?相比于冯先生这一代学者,他们的学术高度、现代技能与传统文化贯通的能力,专业问题的洞察力,尤其是古典文学的功底,可能是我们这一代人无法企及的,这里的原因可能是多方面的,有历史的、社会的、个人的、命运的等等:未成年时教育机会的失落,成年教育中的价值误导与扭曲,现实生活中各类急功近利的引诱与逼迫,造成了人文素养的单一与浅薄,与先生的差距是很难弥补的。那么,在“缜思畅想”这一学理精神的感召下,我们应当做些什么?特别是作为教师,该向我们的学生辈做些什么样的引导?

我以为:虽然冯先生已经通过自己的创作历程回顾,通过现实的作品,为我们展示了自己的缜思与畅想之道,并且以一种生动的方式,为如何看待设计中最重要的东西提供了典范。但是我们每个人仍然需要对此作一番自己的思考,寻求个人的缜思与畅想的转化。冯先生所提倡的畅想,本质上是一种想象力,一种将一个事物看作另一个事物,在一个事物中看到另一个事物的能力,以及赋予对象以复杂生命的能力,他在这篇文章中还说道:“凡艺术有历时性与共时性之分,而两者都谋求反向趋同,建筑何独以不然。”我的理解是,这里所指的反向趋同就是不同对象间的转化,例如古诗文与建筑意境的转化,例如花影落于粉墙上,随时间移动而引起的畅想。不管是哪种情景,有一点是必然的,那就是畅想所赖以生成的事物与对象,它们一定是值得珍爱的东西,是美好的东西,我们珍爱它们,是它们参与世界的美好方式:人世间的美好情感,自然界的美丽生命,这里一定包括无限丰富的文学形象、多种多样的文学体裁,引起诗情画意的艺术形式等等。我甚至想说,畅想所依托的一定是一种温和的光辉,一种伟大的慈爱。

由于这许许多多美好的存在,设计者所拥有的畅想能力,同样也可以是多方面依托的:我们的古典文学功底不及前辈们,这的确需要弥补。但每一代人都会有自己时代的新需求,新优势,新的文化载体,新的文学体裁,哪怕是被人们看轻的网络文学,被人们看轻的微信段子,只要它们具有将人类普遍情感与特殊形式的互相转化这一特征,只要它们有自己独特的转化结构,都可以成为情同感应的中介,这种文学功底的培养值得肯定,值得投入,这需要我们个人的努力,当然还有教学机构的努力。这将会让我们的建筑教育更加注重当代的人性化,也会让年轻一代对世界有更加宽容的理解——这也正是冯先生生前一直期待的建筑教育吧。

各位老师各位同学,在开始发言时,我特意找了这张冯先生的照片与题词放在一起,先生的目光慈祥、宽厚,还带着期待。我们在他的注视下,说些有情趣的话,这是纪念他诞辰最好的方式了,或许他会因此把我们看作是真正在知音,看作是真正的同道,会带着微笑,来到我们中间,侃侃而谈。否则的话,先生会觉得很无趣,按他自己在文章中的话来说:那还不如去读古诗文,从中寻趣味,还能其乐无穷呢。

谢谢大家!