新闻中心

看到期盼已久的《李德华文集》终于出版,并与《罗小未文集》如此完美地合成一套,真是很激动。

李先生作为我国城市规划界的大家,声誉卓著,他作为优秀建筑师和建筑教育家的贡献,随其代表作同济大学教工俱乐部在当下日益受到关注,也为越来越多的年轻人所认识。这里我想说的,李先生还是一位优秀的设计师,我们可以通过以下的作品,来认识一下他在设计领域的才华,并来追溯其背后的思想渊源。这既是对李先生事业成长的回顾,也是同济乃至中国现代设计教育的一段重要历史轨迹。

李德华先生为新婚妻子罗小未女士设计的围巾,1949

李德华先生和罗小未女士的新婚照,1949年

我们就从这条由四色棉麻线编织的围巾开始!这是李先生在1949年亲自设计并赠送给新婚妻子罗小未女士的特别礼物。这件罗先生已珍藏了60多年的心爱之物,不仅肌理淳厚,质感舒软,而且即使在今天看来,也是现代感十足的。

圣约翰大学建筑系师生

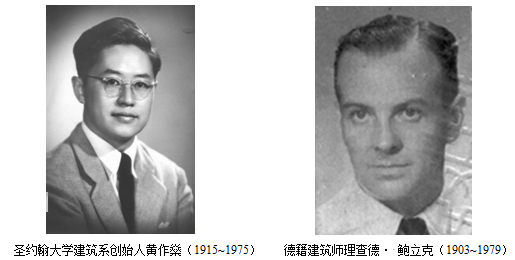

李先生何以在那个时候就能做出这样的现代设计?这还要回到他早年在圣约翰大学建筑系——国内最早全面推行现代建筑设计教育的机构的求学经历,他的事业从这里起步,他和罗先生的爱情也从这里萌发。从1942成为建筑系第一届学生,到1952年院系调整后随教学队伍并入同济,李先生亲历了约大现代建筑和城市规划教育的起步与探索,并逐步成为推动其发展的中坚力量。先生早年的现代设计理念与实践,也从此产生,对此,不得不提两位对他影响最大的人:约大建筑系创始人黄作燊(Henry Huang),和在约大任教的德籍建筑师理查德· 鲍立克(Richard Paulick)。

黄作燊早在1933-38年就读于英国伦敦建筑联盟的建筑学校(Architectural Association, School of Architecture),开始接触欧洲现代主义思想。毕业后他转入美国哈佛大学研究生设计学院(GSD Harvard)深造,正逢当时的院长哈德纳特(Joseph Hudnut)推动教学改革,得以直接师从现代建筑大师格罗皮乌斯(Walter Gropius)和布劳耶(Marcel Breuer),成为最早在美国接受包豪斯式现代设计教育的中国学生之一。1942年,毕业回国的黄作燊创办了约大建筑系,立志发展中国自己的现代建筑教育机构。

黄作燊办学立场鲜明。他一方面批判“布扎”教育固守传统规则、形式先入为主以及对新技术缺乏认识等一系列问题,另一方面也竭力反对将现代建筑理解为一种风格,主张建筑教育旨在让学生获得“技能的与智识的”(the technical and the intellectual)双重培养,获得“如何从问题的本质入手,寻找出解决的途径”的能力。因此,从科学地观察和分析功能需要,到在“做”中获得对材料及建造的认知,从立足社会现实条件,到天马行空的设计”创意”(originality),约大教学充满探索精神和理想主义氛围,既有自由开放的活力,更有师生的无间交流。

圣约翰大学建筑系学生基础课程作业展,1940年代

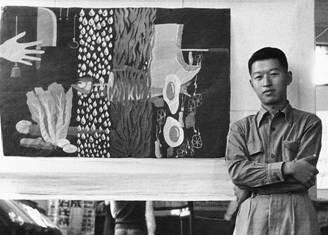

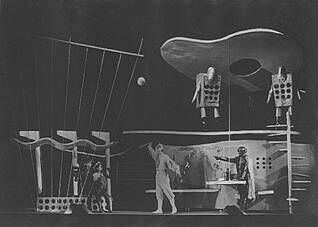

黄作燊深受格罗皮乌斯“全面建筑观”(Total Scope of Architecture)的影响,将建筑作为“时代的智慧、社会和技术条件的必然逻辑的产品”,将设计拓展到从日常用品、建筑以致城市规划的所有生活领域。因而,在约大的设计基础课中,可以看到抽象的形式训练,“工艺研习”(workshop)中对材料、建造工艺及其图案(pattern)和质感(texture)的探索,强调的是最普通的物质世界中的发现和创造。学生期间,李先生参与老师黄作燊为其兄长黄佐临执导的话剧《机器人》所做的舞台设计,其形式的抽象和空间的深邃,在今天看来都不失为一个具有先锋派意味的作品。1950年代初,已是圣约翰教师一员他,与约大学生们用“毛蓝布”土布为自己设计了“系服”,朴素、便利又别致,一直传为佳话。

参与黄作燊为话剧《机器人》所做的舞台设计,约1945年

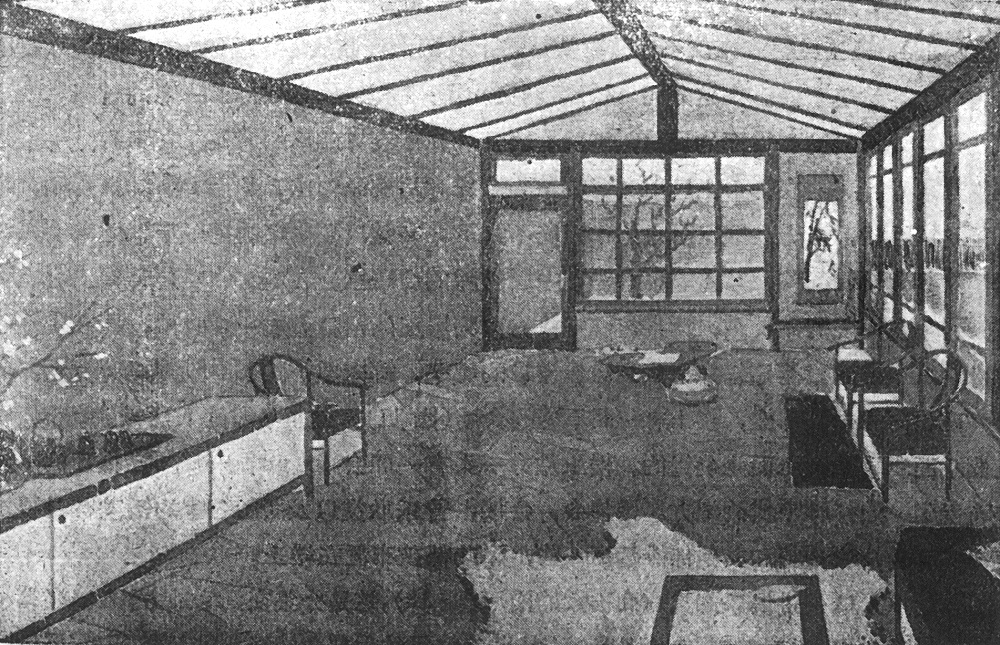

约大建筑系聚集了多位有现代主义思想的中外建筑师,其中鲍立克对李先生的深远影响也不可不提。鲍氏1920年代曾跟随包豪斯时期的格罗皮乌斯工作,1933年纳粹上台后他来到上海,在此持续生活17年。约大建筑系成立不久,他加入并教授规划与室内设计课程,而之前,他已经有了与其兄弟成立的时代室内设计师公司(Modern Homes,Interior designers),以及鲍立克与鲍立克建筑工程公司(Paulick & Paulick, Architects and Engineers),业务涉及从舞台、室内和家具、建筑的设计到城市规划的广阔领域。1947至1951年间,李先生获得在鲍氏公司工作学习的机会,从公司为在沪德侨剧社的舞台设计、1948年为淮阴路姚有德住宅的室内设计中,都有李先生的参与。1946年起,鲍立克还担任大上海都市计划委员会的工作,李先生与部分约大师生担任鲍氏的助手,得以实践和学习的独特机会。1948年,迫于内战期间家具布料紧缺的情况,为维持其室内设计公司,鲍立克兄弟、建筑师钟耀华以及圣约翰的毕业生程观尧、李德华、曾坚和王吉螽一起,创办时代织造公司(Modern Textiles),一家手工织造厂,格子围巾就产自这里。

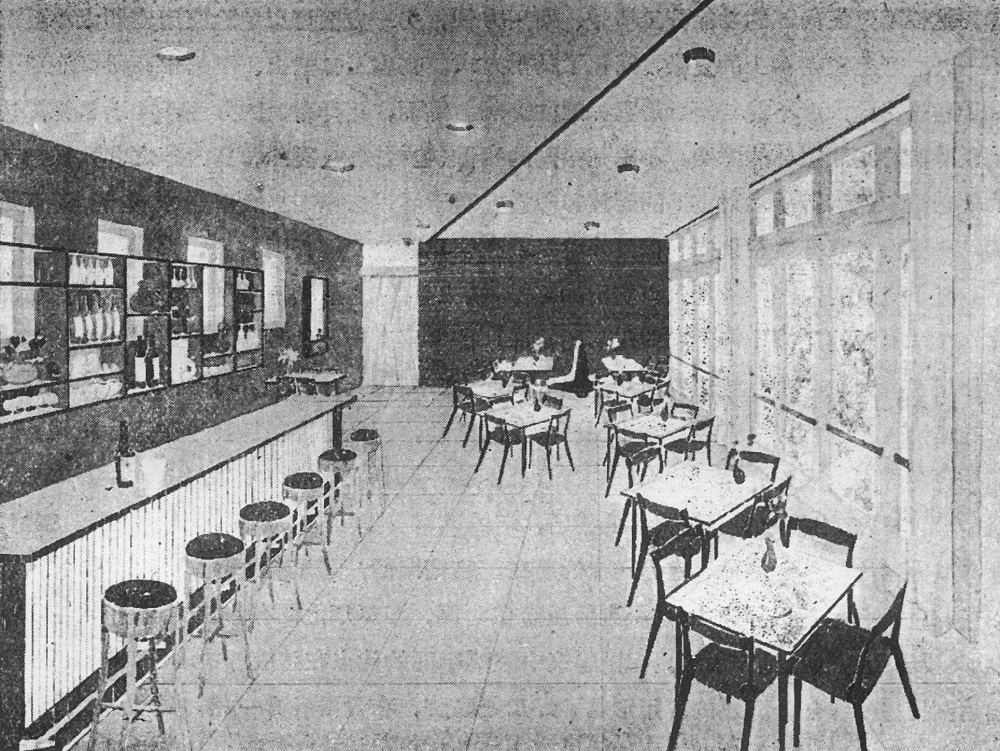

鲍立克的时代室内设计师公司设计的餐厅,1940年左右

鲍立克工作室,后面含烟斗的是鲍立克,1940年代

事实上,李先生为自己的新婚生活还设计了一系列家具,包括衣柜、书柜和座椅,这些家具材料普通,形式简朴,但无论在功能、工艺还是在细部处理上,都已超越传统概念,呈现现代设计的巧思、匠心以及对使用者的细微关怀。

李德华先生设计的椅子,时代公司生产,1949年

李德华先生为自己的新婚生活设计的卧室衣柜与书房家具,1949年

鲍立克事务所为姚有德住宅设计的起居室室内与储藏室家具,1948年

李先生的设计成长既来自启蒙老师的影响,更来自他自己对现代设计的领悟力和实践力,这从他1940年代后期的这些独立实践中日益显现。1948年,李先生为一位爱好摄影和音乐的朋友在静安寺附近开设的“艺苑”照相馆独立设计了室内,他充分考虑来访者购买唱片、品味咖啡和欣赏音乐的需要,营造了一个让人乐意逗留的亲切而悠闲的空间。据回忆,别致的小店设计某天吸引来一位路人驻足欣赏,而这位来访者正是日后成为李先生同事的冯纪忠先生。

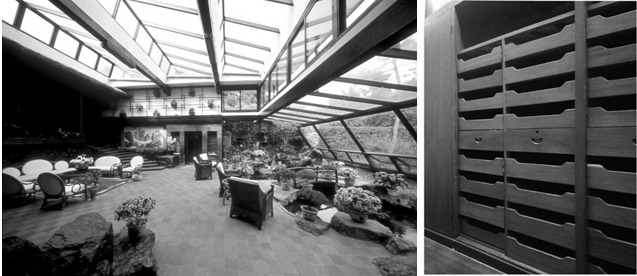

可以看到,李先生追随的现代设计,不是宣言,也不是某种教条,他的创新探索渗透在每一个细节,但从不会偏离对日常生活的关怀。他懂得包豪斯的创造性思维和密斯的流动空间,但他和约大师生对阿尔托人情味的现代设计却是特别推崇。这种设计态度在李先生与同事也是约大老同学王吉螽先生在1956年合作设计的同济教工俱乐部中有综合体现。在这个堪称中国现代建筑经典作品之一的建筑中,我们不仅能体验自由平面、流动空间以及各种充满情趣的室内空间和细部设计,还能感受到现代建筑与中国传统民居及园林在日常生活空间中的巧妙融合。

李德华、王吉螽设计的同济教工俱乐部室内,1956年

由于时代原因,李先生与众多同辈人一样,一生没有太多可施展设计才华的机会。教工俱乐部甚至在建成不久就遭遇“含有抽象美术的概念,有片面追求形式的倾向”的莫名批评。然而对李先生来说,约大刻骨铭心的经历,与其日后的博览群书和不倦思考,已形成了设计智慧的涓涓细流,浸润到了同济的设计思想中,贯穿在了我们的教学传统里。1986年,当李先生等前辈推动同济建筑系创办工业设计系、开始专门的设计教育时,既令人振奋,也似乎是那么的自然而然。

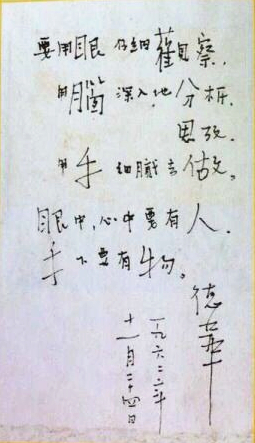

看先生在1962年写下的这几句话,朴实无华,却是其长期的智识积累和经验凝结得来的、对学生们的谆谆教导:“要用眼仔细观察”,去懂得环境状况、技术条件以及生活需要,“用脑深入地分析、思考”,去超越习惯思维,寻找新的途径;“用手细腻去做”,去通过设计师的手,探寻物质世界的潜力。仔细、深入和细腻,既是对使用者关怀到深处,又是设计师巧思、匠心与创造的原点,也就是他最后说的,“眼中、心中要有人,手下要有物”。最后,我们重温李先生、罗先生从学生年代就已铭记的、英国建筑师托马斯·杰克逊爵士(Sir Thomas Graham Jackson)的一段话:“建筑学不在于美化房屋,正相反,应在于美好地建造”。(Architecture does not consist in beautifying buildings; on the contrary it should consist in building beautifully.)

李德华先生给学生的现代设计箴言,1962年

本文是2016年6月25日卢永毅教授在《李德华文集》新书发布会上的发言