新闻中心

初次接触景观设计的同学,在一片即将收获的稻田里会做出怎样的临时场地?这是同济大学2013级复合型创新人才实验班景观设计课指导老师发布给17位同学的设计任务,经过了23天的快速设计,同学们最终以现场营造的方式提交了设计成果。

位于上海市崇明区建设村乡聚公社的田园实验场地

第一阶段(11.11-11.17):同学们一起参观了位于崇明建设村的稻田现场。在感受乡村秋收景观之余,认真听取了陈远女士关于稻田畔乡聚民宿改造设计的精彩介绍。每位同学深入体会现场后,提出了各具特色的个人方案。经过全班同学的集体投票,选出了最受欢迎的总体方案,并进行深化。

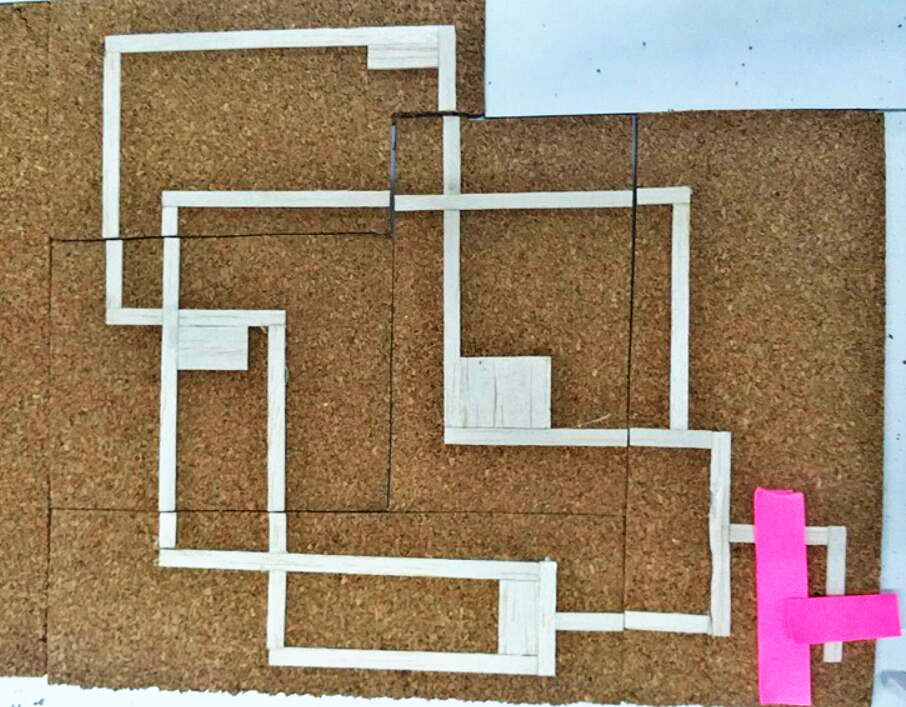

同学们的总体概念模型

根据同学们投票结果选出的实施方案

第二阶段(11.18-11.24):确定了稻田迷宫花园的总体概念和原则,5组同学开始分区场地方案设计。同学们通过实体模型推敲场地设计,模型从1:200、1:100逐渐深化到1:50、1:20 甚至1:1的节点细节。

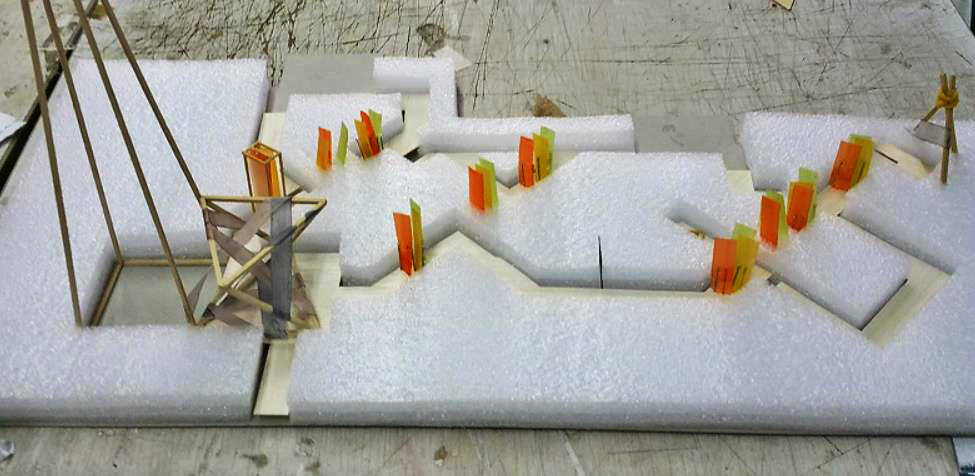

同学们的深化设计模型

第三阶段(11.25-12.1):同学们开始进入现场营造实施的准备工作。各组同学设计方案合成了一张有趣的迷宫地图。根据这一总图,现场开始按图示路径收割水稻。同时通过现场实景反馈,同学们也不断修正设计方案。由于要求尊重农业景观的本底、结合场地临时性、材料可回收、环境低影响的低造价成本等原则,同学们详细与指导老师、施工技术指导讨论场地建造细节,最终每组结合相应的经费预算,进一步将想法落实到原材料和设备的采购与预加工。

同学们的预制构件

遗憾的是由于天气原因,原定11月26日的建造活动不得不延后至一周。在这一周中,对于稻田的收割工作也同步开始了。

按照同学们设计图收割的稻田迷宫路径

12月2日晚,同学们乘着满载物资的大巴来到了基地。当晚所有同学兴奋地进入收割后的稻田迷宫里进行了夜游。

挑灯夜战:现场营造的前一夜

12月3日晨雾未散,各组同学们开始了现场营造,在村民们的协助以及技术指导的帮助下,7小时内完成了稻田迷宫各片区的现场装置安装。基地内闲置的电线塔被包装成了场地的出入口。

早起的同学们开始了现场工作

5组同学分别结合糸园、童心园、网红、闲于山水道、镜田五个主题片区,在稻田里为到来的评委与嘉宾进行了生动的现场讲解。评委们认为对于初次涉足景观设计的同学们来说,能在3周左右时间内完成设计到建造,实属不易,充分肯定了同学们对于创新能力和设计热情。最后,根据专家评审意见以及大众投票,选出了最受欢迎的作品。

各组同学的现场营造作品

评审在欢乐的气氛中开始了

经过了短短的23天,实验班同学们不仅体会到了秋收的稻田之美以及乡村景观的魅力,同时为后续乡村景观规划设计模块的深入探索提供了经验支持。

稻田迷宫花园的航拍效果

竣工后来张全家福是必须的

参与本次教学活动的2013级实验班同学为:王旭东、朱玉、王劲扬、王兆一、鲁昊霏、花炜、陆奕宁、高雨辰、周雨茜、何侃轩、罗辛宁、张晓雅、黄舒弈、冯田、田园、陈路平、陈俐,指导老师为同济大学景观学系的董楠楠副教授和杨晨助理教授。

感谢关心本次活动并提供各类支持的建筑与城市规划学院的老师们以及同学们。感谢为本次活动提供支持的俞昌斌先生、陈远女士、郁家俊先生、技术指导俞国刚先生、建设村刘军华书记、倪俊先生和各位参与营造的大叔大婶们,感谢杨晓青先生、Harry den Hartog老师的精彩点评,感谢IUG(都市绿创)研究小组的全力支持。感谢上海欣海园林工程有限公司、苏州廷臻园林建设有限公司对于本次营造活动的赞助支持。