新闻中心

炎炎酷暑,躁动的夏日,串访于农家石阶前,

听着朴实的故事,望着原生态的乡景,中国乡村的未来发展,我们思考并前行——

炎热的暑假悄然结束,“裂变与再生:社会空间视角下我国乡村空间的差异化特征研究” 农村社会实践工作营圆满落下帷幕。

本次暑期社会实践由同济大学研究生新型城镇化研究会发起,在中国城市规划学会小城镇规划学会的指导下,由同济大学城乡规划学专业老师带队,结合相关科研工作,搭建了跨年级(本科、硕士、博士)、跨专业(城乡规划学、建筑学、社会学、土木工程学)、跨学校(沈阳建筑大学、深圳大学、大连民族大学、大连理工大学、大连大学、大连工业大学)的“多平台”实践团体。团队通过本次调研实践,引导青年学子面向乡村建设一线的实际问题,在实践中了解农村、认知国情,培养社会责任感;从城乡规划学专业角度重新聚焦于乡村的自身空间发展,识别当地城镇化政策和乡村政策制定的关键性问题。

在建设社会主义新农村的重大历史任务下,“十三五计划”提出增强农村发展内生动力,深化农村土地制度改革,同时新型城镇化与经济新常态“双新并举”的转型背景,都对乡村空间的多元功能及其演进发展提出了新的要求和思考。同时2017年中央一号文件明确提出成立乡村规划建设、乡村住宅建设专业的重要性和紧迫性。同济大学城乡规划学作为国内外同类院校的领头羊(全国一流学科,并入选上海市I类高峰学科),积极响应国家号召,投身于乡村发展研究。

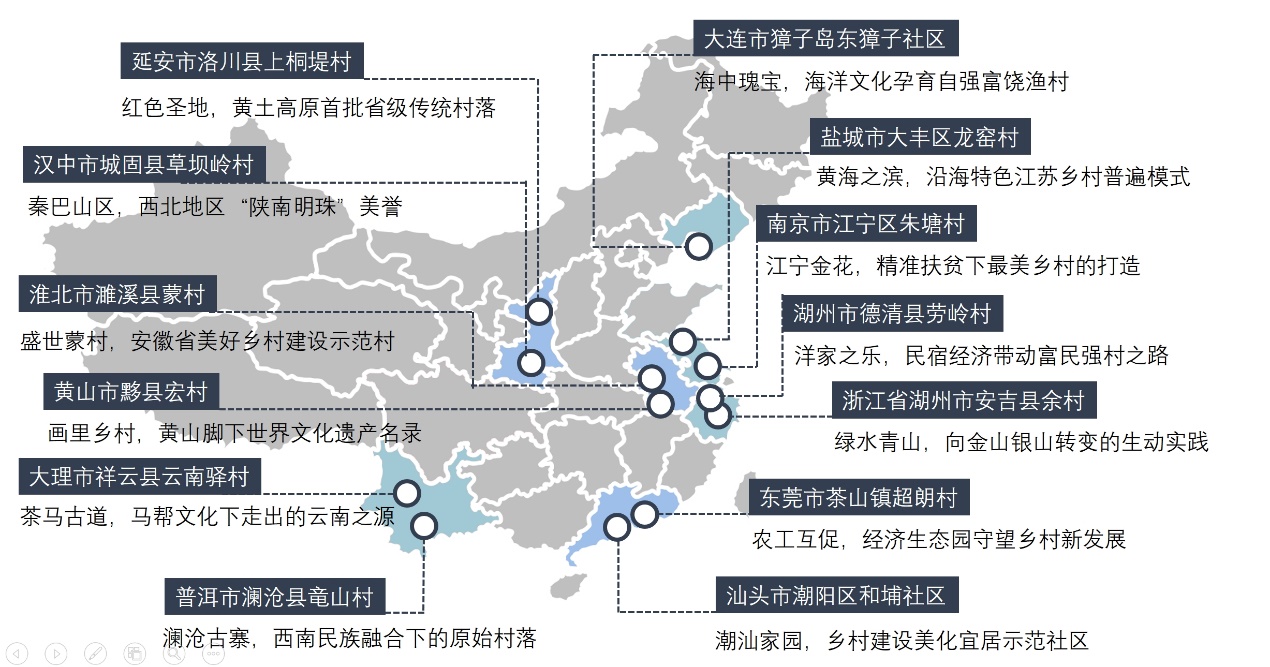

夯实基础,砥砺前行。本次调研基于新型城镇化研究会原有研究基础,在专业老师的指导下,选择辽宁、安徽、江苏、陕西、云南、广东、浙江七省为调研省份,覆盖我国东北、华北、华东、华南及西南五大地区,在地理上有较好的区分性。原则上每个省选择2个村,省内乡村之间有一定差异性,相互之间互为比较,同时能反映该地区及全省乡村空间发展的一个时间性。并从类型学视角对其村庄概况、聚落空间、经济空间、社会空间的特征和差异进行梳理,整体上涉及到历史文化名村、经济强村、旅游特色村、资质平平村、偏远山区村、海洋渔村、美丽乡村建设示范村等多样化、多维度的乡村面貌和乡村空间。

深入调研,知行合一。本次实践通过实地调获得当地自然空间和社会空间的数据,尤其是对农业生产、自然环境、村庄建设等方面的精准判断;此外利用问卷调查与访谈深入走访乡村居民,倾听乡村发展历史、风貌和空间拓展过程的叙述,并了解对于空间环境建设的实际性需求;同时和乡镇企业与基层政府面对面沟通,乡村产业主导、社会资本利用及人口流动特点等社会性数据进行调研。可以说这次社会实践从‘农村与农民的关系、空间与环境的关系,空间的现在与过去的关系’等多方面把握乡村空间的本质,阐释乡村空间的差异性特征和影响因素,并在城镇化与现代化的大框架下总结乡村空间的演进规律”,以期从中寻找到乡村主动转型的路径,为构建美丽乡村,提高社会主义新农村建设水平做出努力与贡献。

扎根基层,学用相长。调研中结合实际情况开展科普知识宣讲、发展建言献策等多项驻村活动,开拓农民群众视野;并结合规划的落地性,为乡村建设提出专业科学的建议,唤起农民群众对自己家园的建设热情。通过上述的社会实践,引导团队成员深入我国一线城乡地区,体现当代大学生深入学习实践并反馈社会的能动性,结合城乡规划学专业丰富自己的人生内涵和社会回报价值。

在丰富的调研数据支撑下,团队通过调研报告、数据分析、规划制定等活动,从类型学视角分析乡村的空间差异,包括:(1)改革开放以来调研农村所处的政策环境和城乡发展背景;(2)聚焦于调研案例,深刻分析改乡村聚落的动态变化历程;(3)差异性视角上对不同乡村空间特征的发展成因进行归纳;(4)对乡村聚落功能变迁及其机制给予较为逻辑系统的诠释。目前本次社会实践的初步成果已经整理成册,并上报给上海市团委参与“知行杯”上海市大学生社会实践大赛。

三农问题依旧是健康城镇化和经济增长的一大困症,长久以来,我们的乡村一直处在“被需要”的待遇上,却不能够发出自己的声音,它到底该何去何从?没有人能给出一个明确的答案。但我们希望它会越来越好,成为一个和城市不一样的地方,它在有自己的厚重、沧桑记忆的同时,也有自己新的活力、新的农人。

对于乡村的未来,我们相信一种说法,那就是:你眼中的乡村是什么样的,她未来就会是什么样。在调研中同学听到大地的心声,回首乡村发展的痕迹,在乡愁中发现希望、自信和动力,乡村的空间有其自身地理环境和外在因素带来的差异性,但仍有其一致的内生力量。

我们可以大胆想象未来中国的城乡关系和乡村发展,从现在,农村从作为中国开启现代化和城镇化进程中的和动力来源,转变成更加愉悦而自得的中产阶级与田园牧歌的关系,从实质的功能与输送关系,转变为生活和精神关系。农村生产生活方式的重构带来乡村空间的裂变,而她又将向何处再生呢,我们期待着。

指导教师:张立,陆希刚,李晴,庞磊,陈晨,谢俊民,扈龑喆,陈晋,孙朝阳,隋欣,林林,李茉,马青,王建军,李相杰

供稿:承晨,同济大学新型城镇化研究会 会长