新闻中心

由同济大学建筑与城市规划学院与瑞士沃纳·奥克斯林图书馆(Werner Oechslin Library)共同主办、瑞士中国建筑师与艺术家协会(SCAA)协办的 “帕拉第奥的理论与实践:时代与影响” 2020建筑历史与理论研讨工作坊在11月20、21日顺利举行。会议由同济建筑系卢永毅教授和沃纳·奥克斯林图书馆馆长、苏黎世联邦理工大学(ETH Zurich)建筑历史与理论研究所(gta)前主任奥克斯林(Werner Oechslin)教授共同发起,聚集了国内外从事建筑历史与理论教学与研究的10位青年学者,以有关帕拉第奥研究的四个议题展开研讨交流。同济大学建筑与城市规划学院院长李翔宁教授为会议致辞。

线上参会合影

01帕拉第奥的建筑理论

会议第一议题是“帕拉第奥的建筑理论”,共有三个演讲。

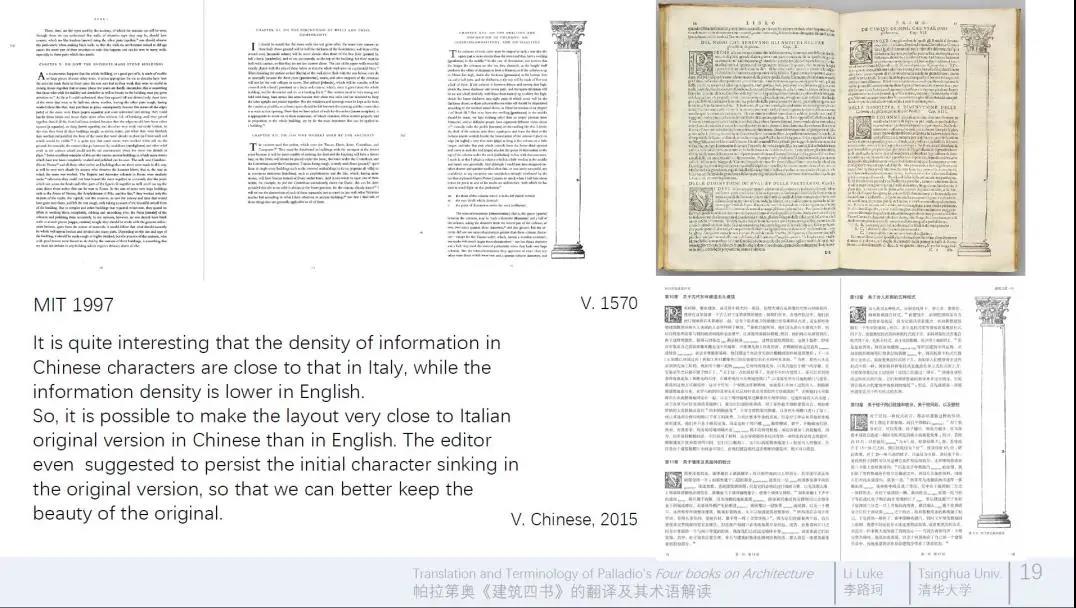

清华大学李路珂副教授做了“帕拉第奥《建筑四书》的翻译及其术语解读”的发言。作为《建筑四书》国内首部中译本的第一译者,她追溯了这部经典之作400多年里在不同语言和文化中的流传和翻译情况,介绍了中文版翻译过程从版式到注释如何尊重原著的具体做法,重点围绕帕拉第奥著作中两个术语virtù(美德)与abusi(滥用)的理解和翻译展开讨论,并结合对中国传统中的 “德”、“营造”等概念内涵的认识,探讨了译本中关键词如何在跨文化研究中实现意义传达的途径。

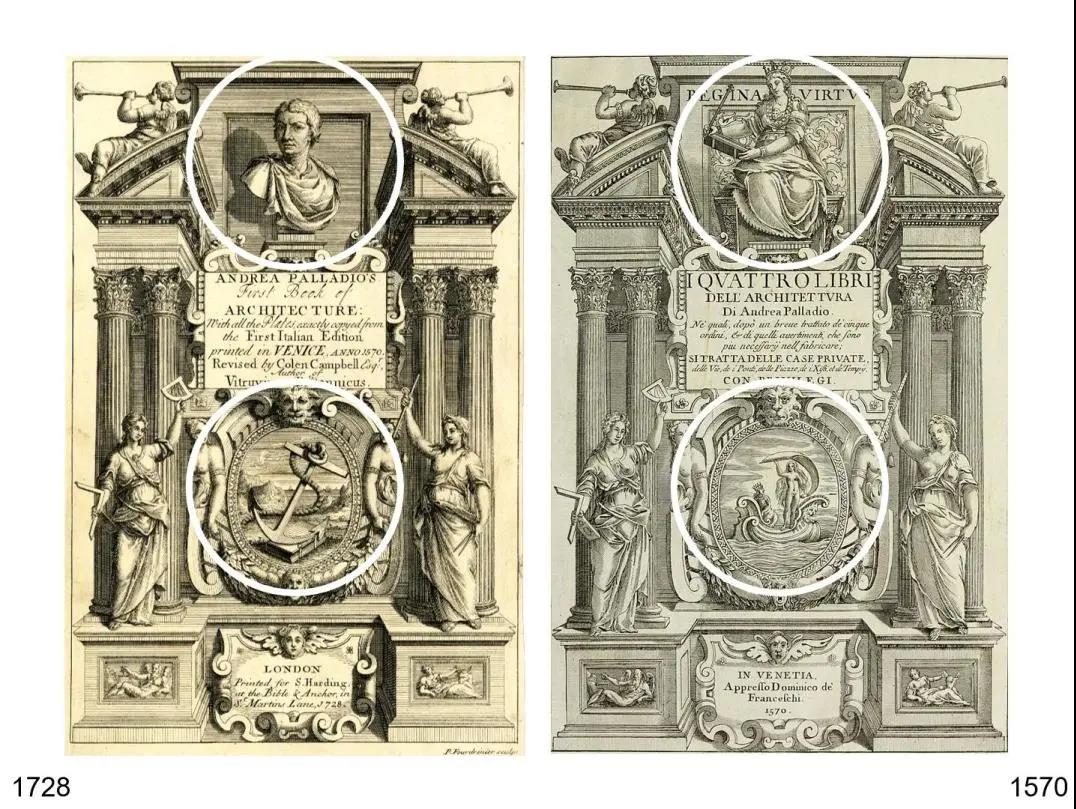

同济大学博士生王雨林做了题为“帕拉第奥典籍之卷首插图:理念表达的图像传统及演变”的发言。他以分析帕拉第奥《建筑四书》卷首插图中的图像含义入手,包括对“美德女王”、“张帆福图娜”和“建筑女神”等的图像志分析,透视文艺复兴时代建筑师地位和身份塑造的历史特征,解读其建筑理论与实践关系的认知方式,并通过对《建筑四书》后世版本、尤其是英译本卷首插图的阅读,揭示帕拉第奥及其著作的传播和变异特征,以及日趋工具化的过程。

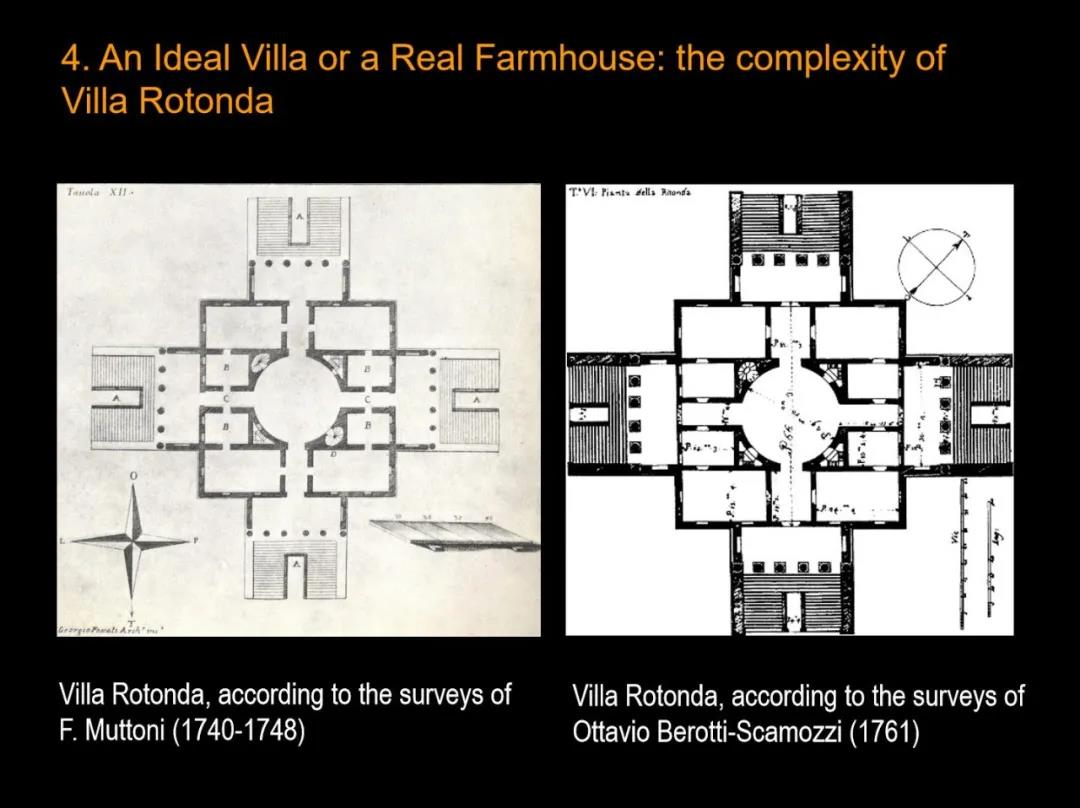

同济大学钱锋副教授的发言题为“理想别墅的追问:帕拉第奥圆厅别墅形态和历史复杂性探究”。她结合《建筑四书》中的圆厅别墅介绍,全面解读了建筑与场地及周边环境的丰富关系,又依据帕拉第奥对罗马古迹的考察与理解,与其同时代建筑师的关联比较,着重阅读、分析了圆厅别墅空间类型和理想秩序的历史渊源,其依据数学与几何设计思维的具体策略,以及完美比例的实现过程与现实矛盾。最后,她以18世纪建筑师对圆厅别墅的实测图以及对该建筑重修状况的追溯,呈现了这一始于乡村农舍的别墅建筑如何在后人的努力下不断接近完美形式的复杂过程。

李路珂 - 帕拉第奥《建筑四书》的翻译及其术语解读

王雨林 - 帕拉第奥典籍之卷首插图:理念表达的图像传统及演变

钱锋 - 理想别墅的追问:帕拉第奥圆厅别墅形态和历史复杂性探究

02帕拉第奥的作品阅读

围绕第二议题“帕拉第奥的作品阅读”,共有三个发言。

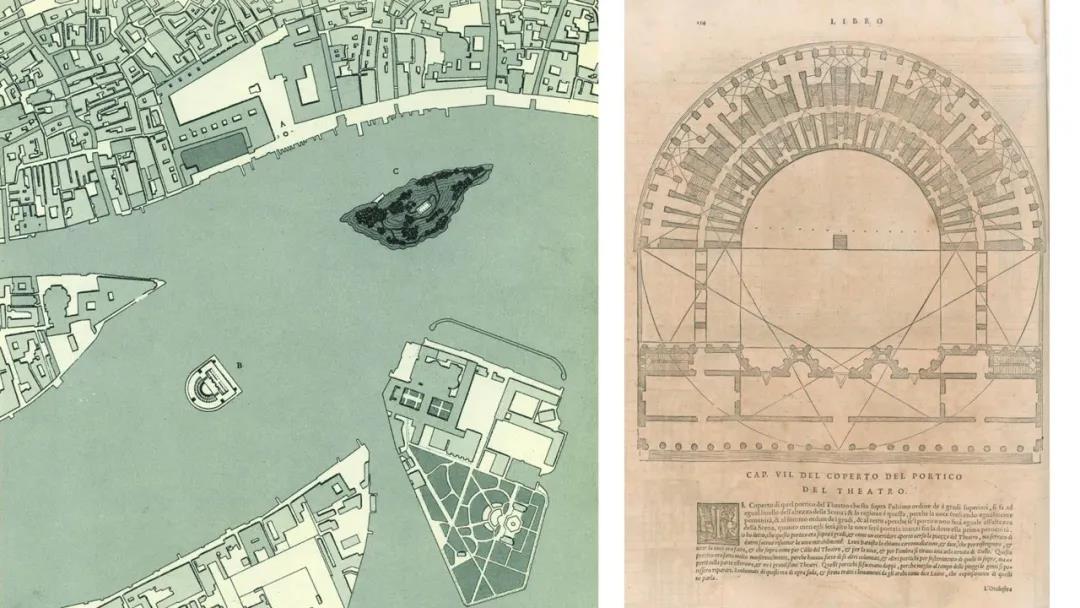

天津大学杨菁副教授的专题发言是“威尼斯圣乔治·马焦雷教堂,细读和分析”。她结合历史上的威尼斯城市风景画,为阅读圣乔治•马焦雷教堂与威尼斯运河口两岸历史建筑形成的空间关系打开视野。基于《建筑四书》中有关教堂与城市关系的描述,她又详细分析了教堂、水域和圣马可广场的视觉联系,并以帕拉第奥的奥林匹克剧场设计作类比,以“天然剧场”为概念,着重引出教堂正立面朝向、构成要素和比例关系的阅读,说明视线与观看对帕拉第奥教堂设计的重要影响,同时呈现了古典建筑与威尼斯城市融合的独特历史景观。

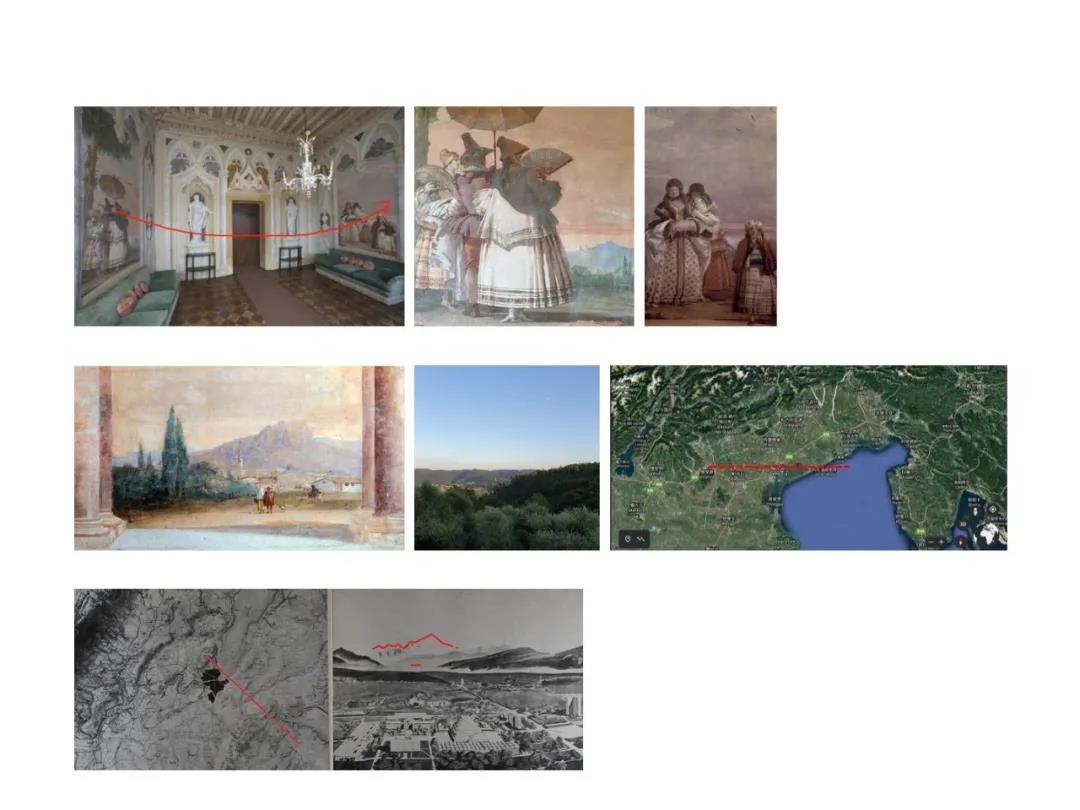

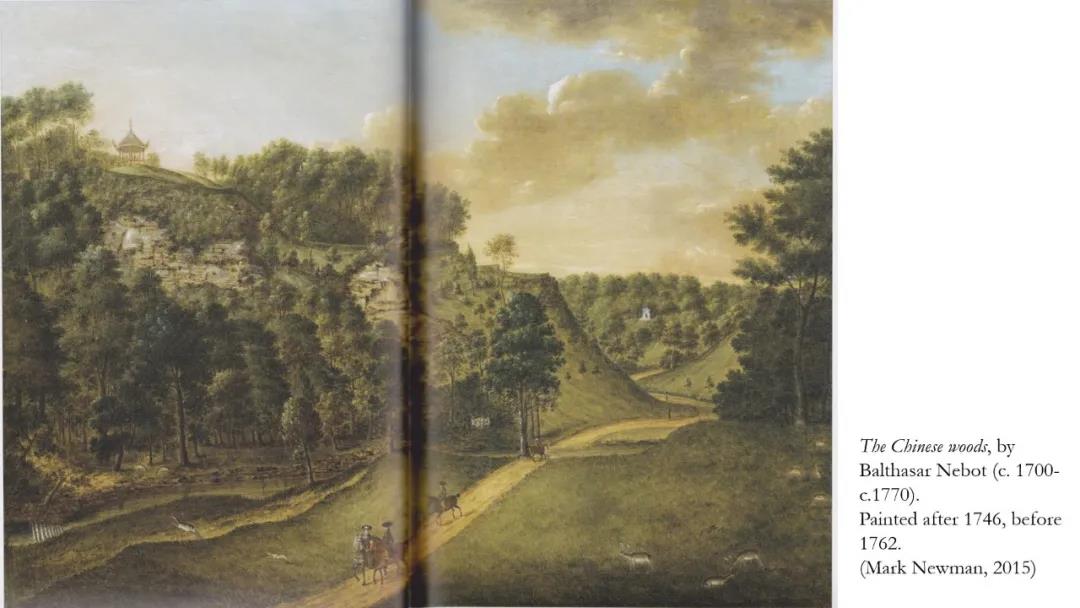

华南理工大学徐好好副教授以“帕拉第奥与建筑、花园和景观”为主题,基于对帕拉第奥的别墅设计与周围环境、地形和景观所建构的整体关系的考察,解读建筑师在对自然生活的补偿、宇宙秩序的认识以及建筑设计实践之间如何建立起特殊的关联性。他进而将乡间别墅新类型的产生、作为身份象征的建造活动及其别墅建筑的尊贵形式置于威尼斯地区的政治氛围与建筑进程中分析,重点展示了源于农舍的圆厅别墅,是如何与土地、耕地、林木大道、高台和山丘关联起来,实现可以贯通四周景观的理想建筑。

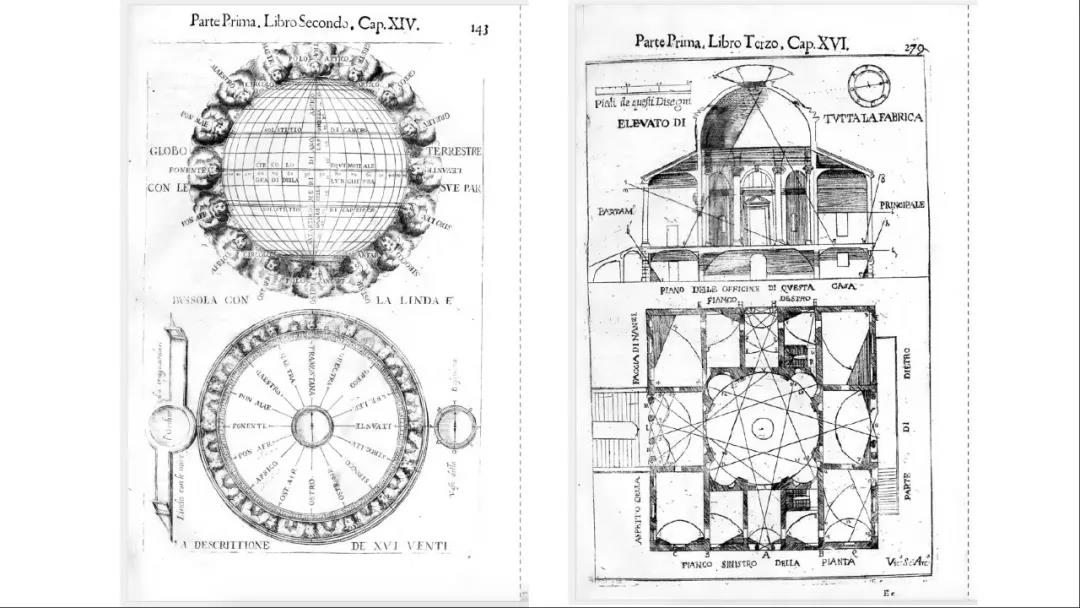

同济大学王凯副教授以“在帕拉第奥的阴影下:皮萨尼别墅和斯卡莫齐的世界”为题,为研讨会拉开了帕拉第奥后世影响的序幕。他首先系统地介绍了帕拉第奥弟子斯卡莫齐(Vicenzo Scamozzi)的生平,关注其考察古罗马遗迹和法国哥特建筑的独特经历和对建筑类型与细节的独特解读,呈现其“世界公民”的视野和意识。随后,在与帕拉第奥圆厅别墅的比较中,他详细阅读了斯卡莫齐的皮萨尼别墅(La Rocca Pisana)中圆厅的空间形态、采光设计以及向外部景观的延伸等设计手法,揭示其背后的社会和政治内涵。最后,他将斯卡莫齐的论著《宇宙建筑学的理念》放置在文艺复兴及之后的建筑理论谱系中,为其历史境遇和地位做出了评述。

杨菁 - 威尼斯圣乔治·马焦雷教堂,细读和分析

徐好好 - 帕拉第奥与建筑、花园和景观

王凯 - 在帕拉第奥的阴影下:皮萨尼别墅和斯卡莫齐的世界

03帕拉第奥主义与新帕拉第奥主义

围绕第三议题“帕拉第奥主义与新帕拉第奥主义”共有三个发言。

任教于英国埃克塞特大学的高级讲师庄岳的演讲,是对鲁道夫·维特科尔(Rudolf Wittkower)在1969年发表的《新帕拉第奥主义,风景园林,中国与启蒙运动》论文的批判性再读, 也是对18世纪英国新帕拉第奥主义的一次别开生面的政治学分析。她质疑维特科尔将英国园林的自由布局、中国元素的引入以及新帕拉第奥主义建筑追求的规则布局与启蒙运动、英国辉格党政治主张中的自然与自由联系的观点,通过解读斯塔德利皇家花园(Studley Royal Garden, 1732)等作品,提出对此类园林的理解需要超越这种自由主义理念,并融入与开明君主集权思想相关联的复杂性认识。

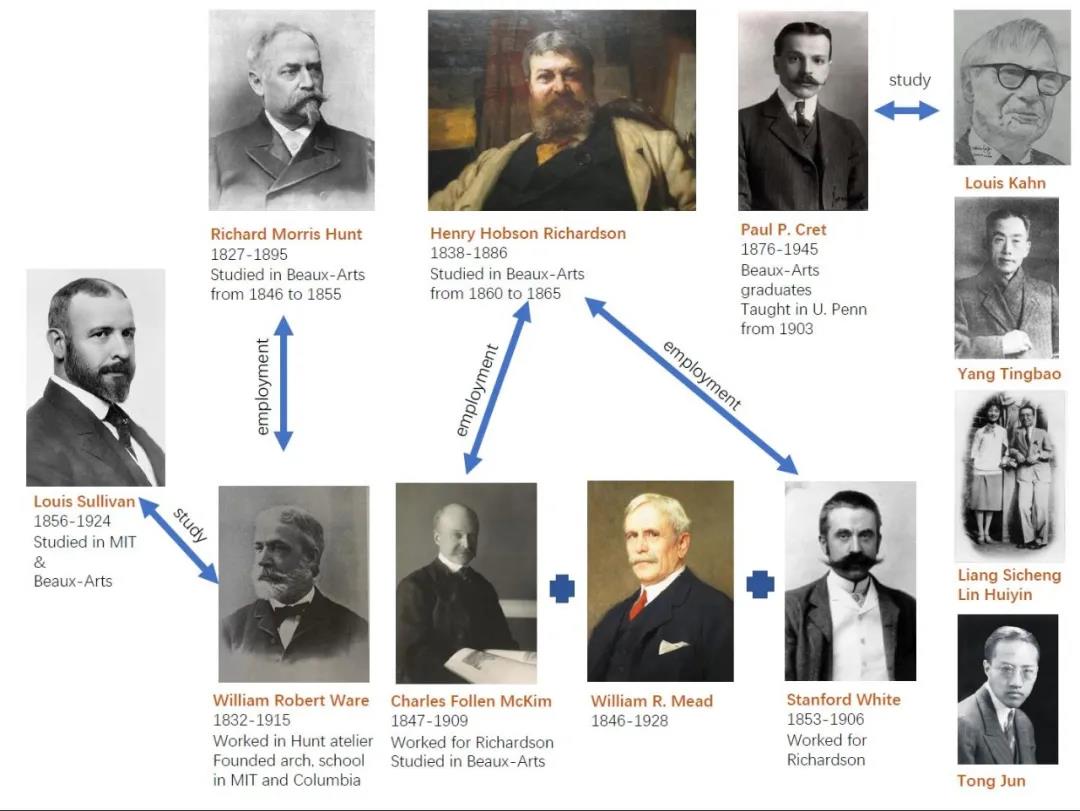

中央美术学院何可人副教授以“杰弗逊式建筑和美国黄金时代的古典主义‘乡村住宅’”为题,追溯古典建筑从欧洲至美国的传播过程和转化特征。首先是18世纪末期托马斯.杰弗逊的弗吉尼亚大学校园和自宅设计推动美国式新古典主义和新帕拉第奥主义的产生,然后是19世纪末到20世纪初美国经济发展的黄金时代结合文化身份定位的需要,使新古典建筑成为主流;同时,巴黎美术学院的建筑教育深深影响了美国的几代建筑师的成长。最后,以建筑师Mckim, Mead and White事务所的各类实践作品为例,说明古典主义的“乡村住宅”是如何在与美国富人阶层需求的不谋而合中成就的。

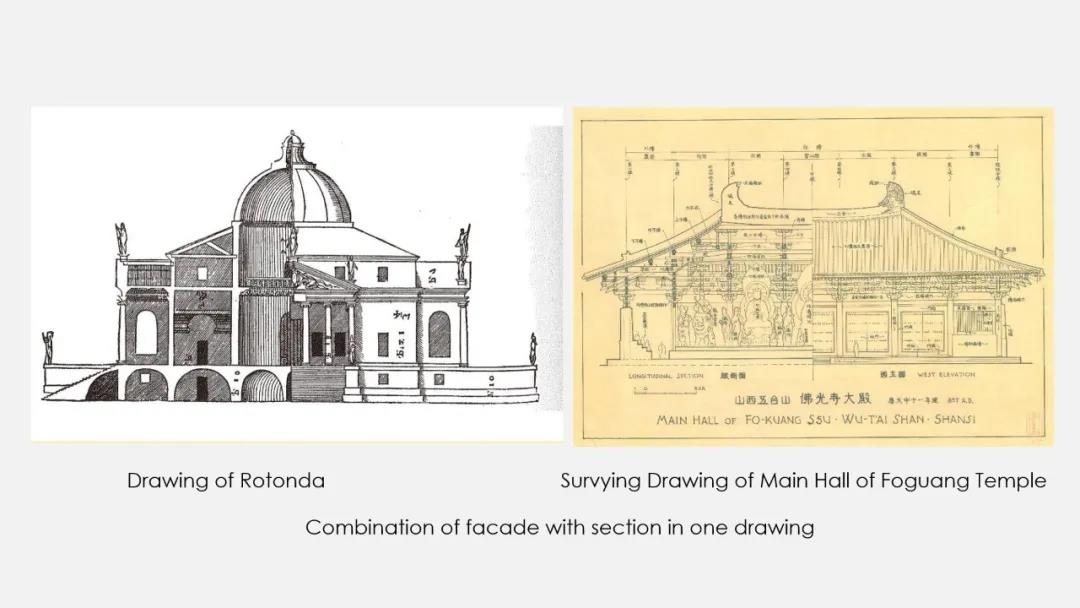

东南大学汪晓茜副教授以“继承和转译:小议近代中国建筑中的帕拉第奥遗产”为题,首先追溯了帕拉第奥等意大利文艺复兴建筑师和巴黎美术学院的学术渊源,继而回顾了在迪朗的设计教学中帕拉第奥的别墅等古典主义建筑如何被转化为一种系统的、标准化的设计语言和方法,之后移植、转化到美国,形成布扎教学体系并又深刻地影响了中国第一代建筑师和教育家的过程,最后,她以杨廷宝、吕彦直等人作品中的几何秩序分析,呈现西方古典主义建筑的比例原则是如何在中国近代建筑的实践中得以吸纳和融合的。

04帕拉第奥与现代建筑

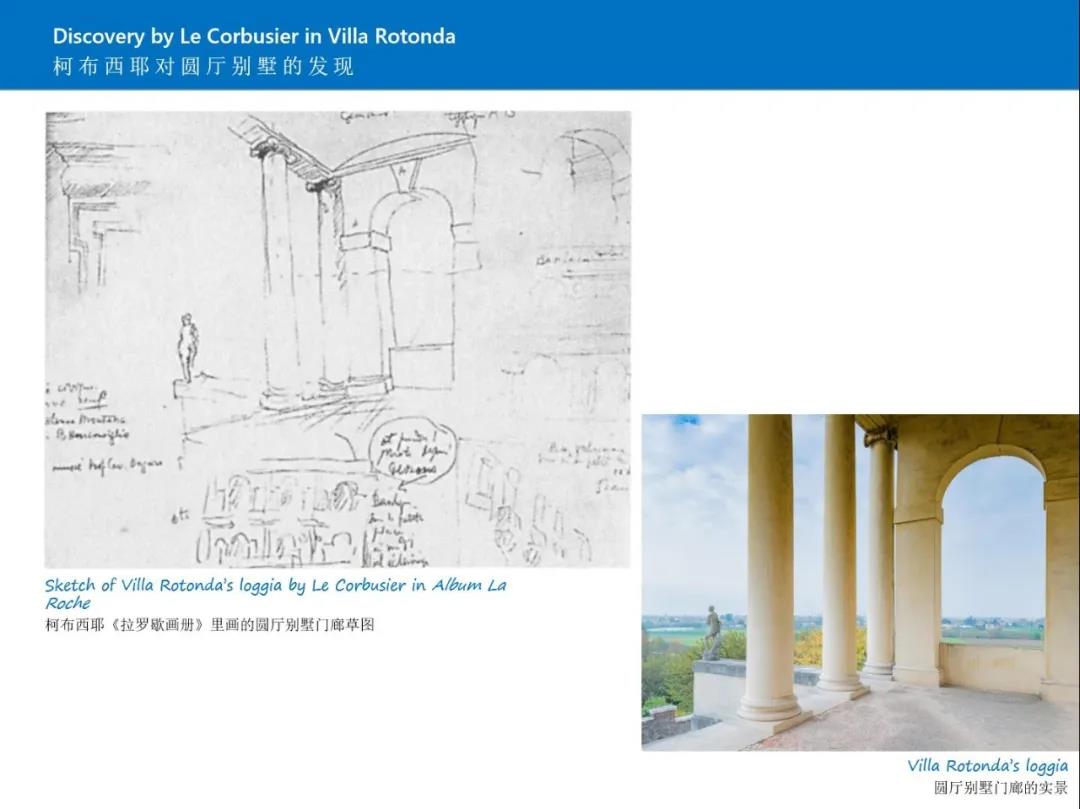

围绕第四议题“帕拉第奥与现代建筑”,同济大学博士后江嘉玮的发言是“柯布西耶对帕拉第奥的发现及20世纪形式主义学者的再阐释”。前半部分以《拉罗歇画册》(Album La Roche)中的史料为线索,展现柯布1922年在威尼托地区旅行途中与帕拉第奥建筑第一次“相遇”留下的一张圆厅别墅速写中,如何观察到帕拉第奥对古希腊神庙立面传统与古罗马中心穹顶传统的卓越整合,并学习、运用到他在巴黎开业后的建筑设计中。后半部分详细分析了维特科尔(R. Wittkower)、柯林·罗(C. Rowe)、埃森曼(P. Eisenman)三代学者如何以形式分析方法研究帕拉第奥作品、与现代建筑的关联与差异以及设计方法的探索,也呈现了艺术史、建筑历史与理论研究的相关历史和学术脉络。

庄岳 - 《新帕拉第奥主义,风景园林,中国与启蒙运动》的回顾

何可人 - 杰弗逊式建筑和美国黄金时代的古典主义‘乡村住宅’

汪晓茜 - 继承和转译:小议近代中国建筑中的帕拉第奥遗产

江嘉玮 - 柯布西耶对帕拉第奥的发现及20世纪形式主义学者的再阐释

05 “帕拉第奥何以成名?”

研讨会的高潮是著名建筑史学家奥克斯林教授题为“帕拉第奥何以成名”(How did Palladio become famous?)的主旨演讲。他以法国建筑理论家德· 昆西(Quattremère de Quincy)的“此皆源自帕拉第奥(C’est du Palladio)”一语,展开对帕拉第奥在其时代以及在17至19世纪欧美所获的评价及影响的全景式考察。首先,在认定帕拉第奥是文艺复兴时代一位极有学识的建筑师(a very learned architect)的基础上,他指出了帕拉第奥与阿尔伯蒂、塞利奥和斯卡莫齐等更加致力于继承与建树完整古典建筑理论的建筑师不尽相同,其突出贡献不是在于言说(speaking),而是在于创作(making),或从其《建筑四书》文本中所体现的,是体现于图绘(drawing),而不是书写(writing)。就是说,帕拉第奥不仅理解古典建筑的原理,更重要的是具备将其转化为具体架构和设计的能力(capacity),也就是将理论付诸实践(perform)的能力。无论是考察古罗马遗迹,通过测绘认识(measuring and understanding)古典建筑的特征,还是并将古典时代神庙形式解说为源自对住宅的模仿,帕拉第奥打开了古典向现代转化和持续传播的大门,这正是令其真正名垂青史的原因。随后,奥克斯林教授叙述了帕拉第奥如何形成后世影响的历程:歌德对帕拉第奥设计作品的盛赞,德·昆西对其作品由类比走向多样并内涵秩序和情感共融之特征的揭示,在英国的传播逐渐成为风格模仿的新帕拉第奥主义,在法国从布隆代尔不断细化成更精准的秩序原则,到迪朗发展出与帕拉第奥理念背道而驰的网格和轴线设计方法,在现代建筑中仍然延续的帕拉第奥建筑形式的类比和变异,还有维特科尔和柯林·罗对帕拉第奥古典建筑语言的过于柏拉图式(Platonic)的解读,历史中的多样化和复杂性得以深入挖掘和丰富呈现。因此,“现代意味着永恒(Modern means timeless)”,帕拉第奥持久的声誉在于他为古典打开了多样性,而不是某种事物的模仿或标准化。

奥克斯林 - 帕拉第奥何以成名?

感谢

香港中文大学建筑学院的冯仕达教授和ETH建筑历史研究所的赵越博士生参加了讲座后的研讨交流。组织者和发言者都衷心感谢沃纳·奥克斯林图书馆工作人员以及瑞士中国建筑师与艺术家协会汪弢、孙慕兰建筑师的大力协作,感谢同济承办会议的小组成员的辛勤工作,并期待此次交流和发言的丰硕成果在未来得以正式发表。

供稿:卢永毅,江嘉玮,王雨林,撒莹

校对:卢永毅,钱锋

编辑:赵菡,王雨林