新闻中心

兼收并蓄

一个学院的文法

To Be Accommodative

On the Syntax of a School

童明 TONG Ming

Abstract

在中国的院校中,无论在教学领域还是在实践方面,同济建筑都表现出独树一帜的特征。2000年以来,这一特征的源头被逐渐回溯到包豪斯。作为20世纪世界现代建筑运动中最为重要的标志之一,包豪斯既是一所从事建筑教育的院校,也是思考现代建筑的一个聚焦点。文章对这一特征及其溯源性工作进行分析,认为在包豪斯理念中所呈现的众多复杂性与矛盾性,使得同济是否与包豪斯之间存在清晰的渊源关系并不重要,重要的是两者之间所共同拥有的背景环境、构成观点,以及精神气质,而这恰恰验证了20世纪现代建筑运动最为本质的一面。这一共性特点,也对当前日益强化的学科建设提出了问题。

在线阅读

1 从风格到根源

1.1 关于身份的焦虑

在中国所有的建筑院校中,同济可能是最具身份焦虑感的一个。

董鉴泓先生曾经引用清华大学曾昭奋先生的评论:“它(指同济建筑系)在自己的队伍建设和学术建设 中提倡‘五湖四海’,提倡‘兼收并蓄’,所谓‘泰山不让土壤、故能成其大,河海不择细流、故所成其深’,它是基本上这样做着。一个基础好、有成就的学术单位,能够坚持这种宽容、明智、开放的学术方针,更显得难能可贵。”[1]3

相较其他院校而言,成立于1952年的同济大学建筑系,历史并不算长,但其规模已成为中国最大。所谓“泰山”“河海”所指的固然不仅是体量,而且是影响。正因如此,身份(identity)问题才显得十分重要。

其中部分原因来自于初始构成。同济的建筑专业由原先的圣约翰大学建筑工程系、之江大学建筑系、大夏大学和杭州美术学院的建筑系、科,以及同济大学、复旦大学、大同大学、交通大学土木系合并后设立。“同济大学建筑系被戏称为‘八国联军’。不像国内另外几所较强的建筑系(如清华、南工),教师队伍的教育背景、学术思想都较为相近,甚至有一脉相承的学术渊源关系。而同济建筑系则不然,教师们来自多所高校,具有不同学术背景,曾留学美、英、法、德、奥等不同国家。” ① [2]16

这样一种并非正本清源、明确清晰的出身,使得同济建筑专业在成立后的相当长的时期里,“一直都处于一种既重要而不可忽视,然而又非正统、非主流的地位”[2]17。差不多一直到2000年左右,同济在中国的建筑院校中开始扮演比以往更为突出的角色。尽管规模与影响都与日俱增,但是在学科建设方面无论如何发力,同济相比其他竞争者,总是令人感到有些力有不逮。

“同济教师来源多样,彼此之间较少严密的师承关系,这从学术发展来看扩大了研究取向的自由……教师们有不同的教育背景,有不同甚至相反的学术现点,学生也习惯于这样一种学术氛围……同济有许多深得学生爱戴和尊重的教授,却从来没有任何一个老师被看成是绝对的权威。”[2]16

从这样一种状况中,同济逐渐形成了“兼收并蓄,海纳百川”的总体特征,长期以来,这被称为“同济风格”[3]16[4]77。同济风格与其所在的上海具有一定的关联性,因为这座城市天然所具有的一种海派文化,使得同济的校园也充满了自由、开放、鼓励创新、追求时尚的氛围。

然而,特色并不能够用来作为一门专业的发展基础。自2000年以来,在全国性的学科建设大背景下,同济的身份焦虑感与日俱增。无论是“兼收并蓄”还是“海纳百川”,这种松散关系“不利于把全系的人力资源拧成几股绳来实现个人无法完成的大型研究(设计或理论)项目,积累有长期性、突破性意义的学术成果”[5]41。于是,缺乏内在凝聚性的“兼容并蓄”逐渐被从己立场的“博采众长”所取代 ② [3]16,而这一支撑点也逐渐指向了包豪斯(见图1、图2)。

1. 同济建筑系教师群像,在文远楼前,1981年

2. 包豪斯教师群像,在德绍的普莱尔豪斯的屋顶上,1926年

1.2 关于包豪斯的溯源

同济强调与包豪斯之间的渊源关系大致起始于2004年,理由主要来自于以下三个方面。

(1)学承渊源。作为建筑系领导者之一的黄作燊先生,曾从师包豪斯校长、现代主义创始人格罗皮乌斯(Walter Gropius)[6]31;长期担任建筑系主任的冯纪忠先生,曾经留学奥地利,深受现代主义建筑运动的洗礼;以李德华、罗小未先生等为代表的一批圣约翰大学建筑学毕业的教师,曾师从来自包豪斯的理查德·鲍立克(Richard Paulick) ③ [6]31;从美国伊利诺理工学院留学归来的罗维东,曾于建筑系初创时期在同济短期执教,他曾经师从密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe),并在其事务所工作[7]51[8]169。

(2)实践产物。同济建筑在其发展过程中,曾经创作出若干“包豪斯”式的作品,其中最为著名的是同济校园内的文远楼,因其与格罗皮乌斯设计的德绍(Dessau)包豪斯校舍有许多相似之处而被誉为“中国的包豪斯” ④ [6]32[9]7。另一个与包豪斯有所关联的作品则是由李德华、王吉螽于20世纪50年代设计的同济新村教工俱乐部,尽管看上去与“包豪斯”风格相差较远,但不论是“平面的布置或内部的处理都叙述了设计者对空间的认识和塑造”[10]45。

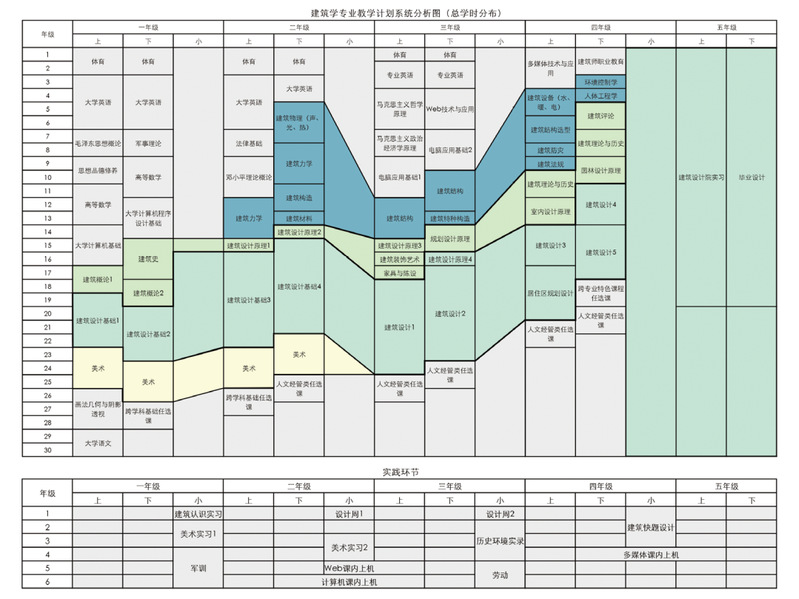

(3)教学体系。在来到同济之前,黄作燊曾于圣约翰大学建筑工程系担任系主任,期间,他已开始将包豪斯理念带到中国的建筑教育中[6]31[7]50。随后,在同济70年的教学历程中,包豪斯理念的融入总体而言体现于以下三个方面:

1)基础初步:从圣约翰时期的“Pattern & Texture”“抽象画作业”“建筑绘画”,到成立初期罗维东的“招贴海报设计” ⑤ ,以及1977年恢复高考招生后所实行的“标题构图”、书籍封面、唱片套、海报设计等基础构成练习等等。⑥ [8]169-170

2)空间构成:20世纪60年代,由时任系主任冯纪忠提出“建筑空间组合设计原理”与“空间限定” ⑦ 。80年代初,赵秀恒、莫天伟先后主持了“形态设计基础”教学改革,将原先的“形态构成”“空间限定”理论和相应的练习引入设计基础教学中并加以发展,提出“空间的限定、空间的组织、空间的构成和空间的构图”。⑧ [7]50-51[8]170

3)动手实践:从圣约翰时期的“基础训练”,到1977年以后的“文具盒设计与制作”、郑孝正主持的“创造性思维训练教程”[8]171,以及缘起于2007年的同济大学国际建造节,通过强调亲身体验,激发学生的艺术自信与创造潜能,“从而促进思维训练,达成脑手合一” ⑨ [8]171。

这样一种对于动手实践的强调,除了与包豪斯理念有着强烈关联性外,也与“1949年后在中国土生土长起来的思想方法”有所关联[5]39。关于这一领域的强调,以及在学术研究上更多着眼于大量性民用建筑及常用的构造问题,使得表现活跃的同济教育思想在全国性的建筑专业教学中独树一帜。这是因为,“与学院派和现代派不同,实践派避免在建筑理论的大题目上参与争论,它对形式、功能、技术三者之间的均衡,或在形式中采用何种风格等问题上均采取因地制宜的灵活方针,这使它可以在个案中随时根据建筑类型向某一方倾斜,对各个体系的手法各取所需,如从减低成本的角度在大量性建筑类型中采用现代风格。” ⑩ [5]40

于是,“现代派+实践派”,可以用于表达同济长期以来的一贯特点,也与“学院派”之间形成了明确的反差,从而指向了“包豪斯”。

1.3 似是而非的包豪斯

2000年来有关同济与包豪斯之渊源关系的梳理,其总体的逻辑在于,包豪斯曾经拥有过的因素,同济也有(见图3、图4)。

3. 同济建筑教学结构示意图

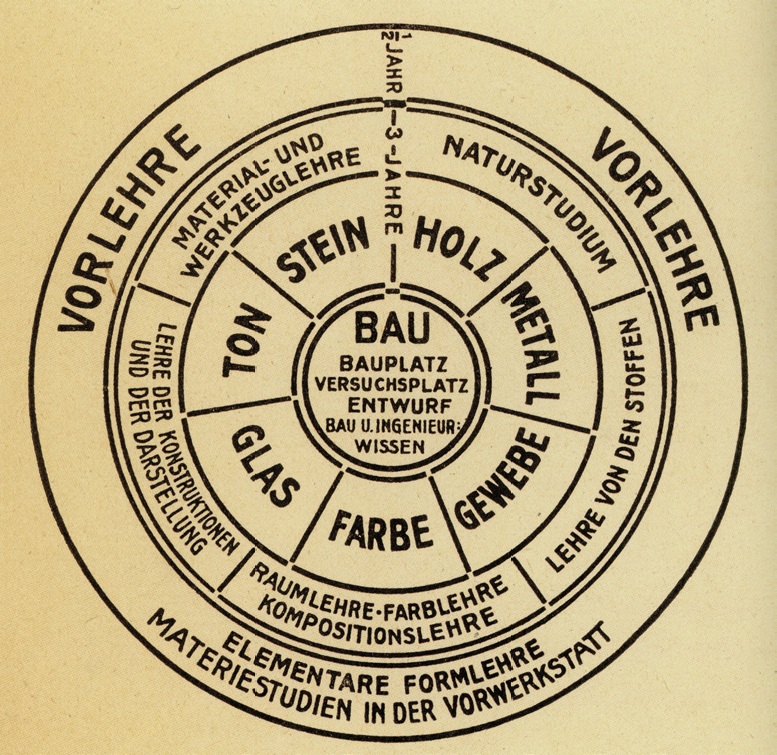

4. 包豪斯教学结构图,外圈代表初步课程,中心则是营造,1922年

但是如果以一种更为宽泛和包容的视角来看,这一理由仍然值得商榷。

首先,20世纪50年代,全国性院系调整之时形成的建筑“老八校”,多多少少经历过一个复杂的重组过程,从而都体现出一种由“八国联军”所形成的混合体 ⑪ 。同时,包豪斯对于中国建筑教育的影响也并不仅限于同济,1946年梁思成先生在创办清华大学建筑系时,即引入了与包豪斯相关的教学思想与方法,尝试与国际接轨。

其次,即便对于当时所谓的“学院派”,人们对于所谓的“布扎”(Beaux-Arts)教育体系的理解也并不清晰。长期以来,它只是一种符号性的存在。更何况真正意义上的布扎教育体系也强调空间构成与新技术的计划结合,这也就意味着同济当时所强调的因素,其他的建筑院校也在强调。在所谓的“布扎”体系与“包豪斯”之间究竟存在什么样的分歧,至今仍然缺乏实质性的辨析。[11]11

最后,关于同济与包豪斯之间的关联性,更多来自于表面特征,然而“总平面的功能分区、几何形长方体组合、平屋顶、横向大玻璃窗采光……”[6]32这一笼统的现代建筑特征是否能够与“包豪斯”划上等号?⑫ 同样,工会俱乐部的流动空间格局是否是包豪斯的专属?或者在建筑形式或风格上,是否存在过一种明确的所谓“包豪斯”特征?

如果从更为基本的层面上来看,不仅在同济,而且在许多中国其他建筑院校中,基于“Pattern & Texture”“平面、立体、色彩”构成的训练也很早就成为建筑教育的基础课程 ⑬ 。然而这些注意图形关系的训练对于一个建筑学院的特定风格究竟有什么贡献?它与建筑的“空间的限定、组织、构成和构图”之间究竟存在怎样的因果性?在手工艺操作与所谓的“包豪斯”理念之间又存在一种什么样的关联性?

人们往往按表面的形式风格,将包豪斯与布扎体系归结为前卫与守旧,“构成”这一“要素+组织”的训练模式,打破了传统“学院式”的因循模仿,但是字面上的“构成”(Composition)恰恰也是布扎建筑设计中最为核心的内容[12]1[13]16。虽然许多基于图形的构成练习对于释放学生的创造潜能无疑具有重要意义,但是对于建筑这一强调空间性的专业,广义的“构成观念解决了开拓创造思维的问题,却没有就为什么的问题提出答案”[8]170。

在查尔斯·勒莱姆(Charles Killiam)看来,“包豪斯的学生们以建筑学的名义去学习手工艺、体验各种材料的制作工坊,被培养成‘极端现代主义者’(extreme modernists),然而连什么是真正的建筑学都不了解。” ⑭ 这实质上也映射了当下建筑学专业普遍面临的一种状态,虽然它越来越强调多学科跨专业的融合,但大多数学生只是一种“半瓶子醋”(amateurish fumbling),甚至在建筑设计中什么都不会 ⑮ [14]14。于是,广义上的包豪斯教育是否就能等于现代建筑运动?这不仅同济的建筑教育未必能够澄清,甚至从包豪斯内部看来也存有问题。

因此,只是为了与“学院派”形成反差而引用“包豪斯”作为一种根源,或者只是为了反传统而去借助于一种现代建筑,是否就意味着另外一条不同的道路?并且无需针对这一学术根基进行额外的说明?

于是在论证同济是否是一种包豪斯式的建筑院校之前,不仅需要回溯学脉渊源,更为重要的是针对包豪斯本身进行理解:在“现代建筑”这一庞杂而宽泛的概念体系中,究竟什么是较为确切的“包豪斯”?

2 来自包豪斯的反观

2.1 现代建筑的化身

2019年,正值包豪斯成立一百周年之际,笔者曾在《时代建筑》杂志发表《反思包豪斯理念》一文,以考察这样一种“现代主义建筑的复杂、矛盾及其未竟之业”。

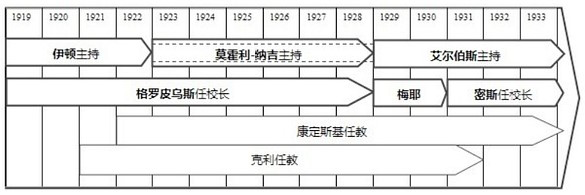

“今日,包豪斯之所以重要,是因为它作为一个公认的巨型标识已经成为了现代建筑的完美化身。在其短暂的发展历程中,包豪斯曾经汇聚、孕育、产生了大量杰出人物和历史事件。然而一百年前在德国的小城魏玛,它只是作为一种略有意外的产物悄然出现。”[15]28在年轻的校长格罗皮乌斯的设想中,它就是要成为一所从事设计培训的高级学校(Hochschule für Gestaltung),尝试解决“在富有想象力的设计与技术熟练程度之间的棘手问题”[16]52。

作为一个教育机构,包豪斯貌似是一种完整、合理、稳健的教学和培养体系,但其实在包豪斯存在的时期里,它的成员不仅来自四面八方,甚至其专业理念都相差极大。它所实施的教学方法往往与其目标相违。“在现实中,包豪斯不仅呈现出一种多元、善变的特征,以致难以归纳出一种清楚的发展脉络,而且其内部之间的相关性甚至不如它与外界之间那样的紧密。”[15]28

包豪斯应当是什么?包豪斯究竟是什么?这座曾经存在过十几年的小学校,不断对自己提出这样的问题,这与同济之间确有较为相似的背景和状况,也带有同样的精神性焦虑。[17]46

可以认为,这样一种焦虑性就是时代状况的一种体现。在格罗皮乌斯的设想中,面对着日益工业化的进程:一方面是关于手工艺与机器之间的分离,另一方面是关于经验与原理之间的断裂。包豪斯就是要在一种反差中去形成一种融合。因为,手工是人类精神与世界进行接触的媒介。尽管机器是现代化的主导趋势,但是更有必要去恢复艺术家与手工艺之间的“失却的和弦”;同时,机器生产所体现出来的一种普遍性原则促进了广泛的社会分工与协作,应当要去取代手工艺所体现出来的较为内向性的个人经验。[15]31

这样一种双向或者辩证的思想特征,导致了包豪斯在随后阶段的思想转折,它不再沉陷在某种艺术或手工艺的具体事务中,而是站立在一个更广泛的层面上进行权衡。但这也为包豪斯的教学理念带来了一种深刻的内在矛盾性:回到手工艺是包豪斯教育方法的主要特征之一,因为它能够培养一种机器原理所不能给予的技能与思想方式;但是手工艺这一“边做边学”强调主观教条与感受的个人宣言,却难以达成一种更为合理的、社会的思想理念(见图5)。

5. 包豪斯主要基础课程相关人员时间表

如何在不失却艺术独立性的情况下,为各种不同参与者之间的合作奠定基础?如何在知识教育与劳动培训之间,取得经验与原理之间的平衡?这样的一种思考在教育环节中就进一步体现为:基于手工艺的教学是否可以为基于机器生产的设计做好准备?来自于个人经验的教育是否真的可以为普遍性的原理建立基础?⑯ [15]31

在面对由于工业化进程所带来的一种较为紊乱的局面之下,格罗皮乌斯试图通过引用“整体艺术”(Gesamtkunstwerk)的概念去弥合在各种艺术中可能存在的隔阂,但却难以避免即使是在包豪斯内部也存在着的矛盾性。“他自己所谓‘整体艺术’式的工作方法,与康定斯基的分析合成方法,与伊顿的直觉式、神秘化的方法,与保罗·克利的形而上学方法,都存在着似是而非的深沟浅壑,在其中,主体与客观的分歧,经验与事实的对立,个人与集体的权衡,感性与机器的对抗,都在不同程度上并存着。”[15]19如果需要成为一个稳定而有形的身份,就需要在思想观念上存有紧密关联而能够形成一个团体。但包豪斯难以被归纳为一种学派,也未尝拥有过一种明确而一致的教学体系,并且也不存在一种清晰的思想理念 ⑰ 。这样一种混沌性,与被其自20世纪30年代开始逐步取代的布扎体系一样,也充满了表里不一、随机多变、事与愿违的色彩。[15]19

2.2 包豪斯的时代之问

如果说包豪斯给现代设计留下的最大的遗产是尝试通过全新的教育方式去摆脱以往传统的束缚,以一种先锋性的态度去催生新艺术、新学科,那么这样一种为了与过去不同而不同的倾向,却也让人看到机械理性的摧毁性力量。

可以认为,这样一种思想状态也来自于特定的时代背景。在20世纪30年代德国和欧洲大陆剧烈的社会冲突和政治困境的背景之下,包豪斯的办学理念实属正常。格罗皮乌斯在其宣言中写道:“在一个更加变动不居的时代,必须再次建立相应的理论体系,以为视觉艺术的实践提供基础。”在这段言论的根基之处可以看出,学院派之所以成为一种需要反对的对象,是因为“它们完全没有这样去做,从而与现实失去联系”[18]2。

然而正是这样一种回归本源性的思考,也导致在包豪斯理念中存在一种模棱两可。因为一方面,与现实相衔接的建筑师的培养需要通过手工艺培训来完成,通过这样的培养,学生可以熟悉完全有别于传统工艺实践的现代工厂的生产和装配方法;另一方面,当前的机器时代必定不同以往,它仍然需要具有一种不同于手工艺的、属于自己的审美。

如何才能弥合这两种体系之间的裂缝?这就需要去发现一种基本的统一性,“所有事物在本质上存有的内外统一性,这提供了最为基本的创造性动力。” ⑮ [14]12于是现代建筑就可以承担这一历史使命,它就是将时代精神转化为现实空间的一种手段,因此需要培养可以满足来自技术、美学和商业需求的各种人才,以及具有广泛知识与能力的通用型人才,他们可以在理论和形式规律方面都很有造诣,精通设计实践和机械方面的问题(见图6、图7)。

6. 同济大学国际建造节图景,2008年

7. 魏玛包豪斯,金属工坊,1923年

然而,什么是时代精神?如果时代精神是存在于现实领域中的,那么它必然不可能从以往的经验中去寻找,因而是反传统的。如此而言,一种内在的、稳定的原理是否还有存在的必要意义?如果这样一种内在的原理,拥有一种推陈出新的机制,并且能够塑造出当前时代的重要特征,那么如何判定所谓的包豪斯就是其中的主要代表,而不是别的?

这样的一种情境必然导致一种焦虑。而这样的一种焦虑,显然来自于一种不确定、不明朗,同时又不得不需要进行明确的心理状态。这样一种身份焦虑,不仅体现于同济与包豪斯,实质上就来自于现代建筑运动的本身。

多年之后,拉菲尔·莫内欧(Rafael Moneo)采用“焦虑”(Anxiety)一词来形容现代建筑所存有的一种心理状况,这是因为“近年来的建筑研究,已经走到接近反思和批判性的讨论方向,不再只是渴望将系统化的理论精心阐述出来而已”[19]1。系统性的理论建构已经失效并且无望,相应导致了一种缺乏稳定的理解与心态,“它由敏锐的经验再导引至批判性的思考,这是一种理论的研究,或者说,表现出某一种理论的焦虑,但不是理论。”[19]1

这也就是说,当下的情境理论上并不生产某种定型的东西。如果这样一种不定型因素就存在于包豪斯不断否定自身的过程中,那么它又如何可以成为某个学院的学理基础?

如此而言,2000年左右的同济同样也在经历着这一状况。在时代变革的波浪中,寻求较为稳定的体系结构成为一种本能,而不是任由激进的时代性观念推波助澜。相应的矛盾也由此而来:如果将笼统而宽泛的现代建筑的原则与特征归结于包豪斯,如果风格在这里可以理解为一种稳定的、清晰的、可见的因素,那么本质上,无论将包豪斯视为一种风格、一种形式,还是一种依据、一种方法,都将走到包豪斯所要走向的反面。

因为若要成为包豪斯的,就意味着成为反传统的。

3 来自受教者的感受

3.1 最具学术活力的院校

当前以及过去有关建筑院校的讨论,大多是从施教者的角度出发,鲜有来自受教者的感受。尽管一所建筑院校的存在与发展必然基于某一稳定体系的建构,但是对于接受者而言,所获得的感受却可能非常不同。

笔者自1995年从东南大学进入同济大学读博,虽然进入的是城市规划专业,但由于当时学院的规模不大,因而对于建筑专业也并不疏离。

相比东南,同济的建筑专业教学并未令人感到有什么太大差异。在基础课程中,新生也需要从线条、钢笔字、描图、渲染学起,即便在高年级的设计课程中,除了所选择的题材有所差别,课堂中主要讨论的也是如何掌握排布基本的建筑功能、流线、空间等等。就教学方式而言,大体上也是基于教师的理解和经验,以及学生的悟性与练习。

但是与东南不同的是,同济的学习氛围可以从教室一直延伸到寝室。至今笔者仍然记忆深刻的是,当时的学生宿舍热闹非凡,大家经常聚在一起讨论水彩、彩铅、喷笔的绘图技巧与表现风格,以及在做项目时的收费标准。由于需要个人才华的绘画技能很快就被电脑效果图所取代,宿舍区的交流也相应延伸到各种电脑的零件配置以及日新月异的绘图软件的学习。

与笔者同期进入同济的王澍在回忆中同样带有一种琐碎的感觉:“……同济于我却只是一堆支离破碎的印象,形不成一个整体。离开同济又已五年,回头细想,支离破碎,或许就是同济建筑系的基本特征,不是从一个整体摔到支离破碎,而是它一向如此。”[20]79

王澍将支离破碎解释为一个中性词,等同于不成体系。与王澍相同,笔者同样感受到一种相对于东南的释放感,因为“支离破碎的特点可能成就了一种真正自由的思想格局,以及牢牢扎根在当下生活之中的真正的差异共同体”[20]79。

然而,可能王澍所未曾融入的是与同济外表反差很大的学术氛围,这不仅体现在当时活跃于刚刚兴起的ABBS、豆瓣等网络媒体中大量同济人的身影,而且也体现在实际的校园环境中。

大概从20世纪90年代初开始,同济校园内的各种类型的讲座、论坛逐渐多了起来,这主要得益于同济位于上海这个得天独厚的条件。随着上海的开放与发展,越来越多的境外事务所出现于上海的各类项目中,在同济的讲堂上,也开始出现当时国际主流建筑师的身影 ⑱ 。

受到海派文化的浸染,同济人热衷于追求热点、热词,对于外来的影响因素相当敏锐。上海新天地的建造,使得历史建筑修缮成为时髦;土木展的举办,推动了关于实验建筑的热议;“一城九镇”的规划,引发了都市营造的话题;甚至上海大剧院的兴建,使得点爪式的玻璃幕墙都成为讨论的热点……同济人给人的印象总是善于把握新名词、新噱头,在这样一种氛围中,他们很快将一个又一个的舶来词汇推向白热化的讨论,一种热衷于新事物、新领域、新理论的“同济风格”跃然而出。

这也相应带动了同济讲堂总是异常活跃与多元,大量来自国内其他院校的学者、教师纷纷涌现,在那里可以听到各种不同的声音,有些甚至意见相左、观念不同。同时各种模式的中外联合教学活动也开始兴起,来自美国、欧洲、东亚等地的各类建筑院校师生不断进出于同济校园,本科生、研究生也由此获得了大量的国际交流机会。最高潮时,每年的联合课程设计多达40余个,半数以上的同济在读研究生可获得到国外大学参加联合教学活动的机会。[21]44[22]66

另一方面,同济的校园环境也是开放、多元与包容的,不仅外来的听众可以任意出没于建筑与城市规划学院中的各种教室,每年超过120场的国际学术讲座吸引了大量外来听众的参与,而且校内的教师与学生也不断涌入周边其他学院、社区,以及办公楼中。自90年代后期以来,随着建筑设计市场的不断活跃,围绕同济大学校园,在四平路、赤峰路附近汇聚了越来越多的设计机构和相关企业,由此逐渐形成了“建筑设计一条街”以及“环同济知识经济圈”。

这样的一种发展潜在地将同济校园扩大了一圈。多方位的学术交流与实践活动,使得同济的品牌与身影进一步活跃于全国各地的设计市场中,不仅节节攀升的产值在各个高校的建筑院系中独树一帜,而且在其中也成长出大量的年轻设计人才。他们大都拥有自己独立的主张和见解,而且设计能力、表现能力非常突出。从这样一种极具市场竞争性的环境中走出来的,很多并非同济校园培养出来的学生,他们自然有着一种与众不同的特点,反过来又相应强化了同济的风格(见图8、图9)。

8. 赤峰路设计一条街夜景,2000年初

9. 赤峰路设计一条街夜景,2000年初

3.2 来自现实主义的视角

同济自2000年以来的超常规发展,无论在规模还是影响方面都取得了巨大拓展,但是同济在国内建筑院校中却仍然地位不明,依然难以融入体制性的“学科”范畴体系。这一状况实则也反映了老一代同济建筑人曾长期面临的情况。

作为同济建筑骄傲的文远楼,虽然因其富有现代感的外观而引人注目,但是在它建造的时期,全国正在风行的是标识为民族风格的各式大屋顶;同济新村教工俱乐部作为一个“中国建筑师已经熟练掌握现代建筑手法的有力证据”以及“开辟了探索现代建筑中国化的先河”,却在建成之后作为“典型的资产阶级设计”而遭批判。[8]32

在随后的30多年间,在全国范围内的建筑作品乏善可陈的情况下,同济不断产生了品质优异的作品,如武汉东湖梅岭招待所(戴复东、吴庐生,1958/1961年)、建德灵栖习习山庄(葛如亮、龙永龄,1981/1982年)、无锡新疆石油职工太湖疗养院(卢济威、顾如珍,1983/1986年),松江方塔园内的何陋轩(冯纪忠,1984/1985年)。这些作品与同时期国内其他院校的设计作品相比,不仅体现出一种更为开放的视角,而且体现了更为清晰的设计思路,与其所处的整体环境形成和谐关系,并体现出较好的建造品质。[23]52然而,这些极为活跃的建筑创作也似乎总是难以登上专业舞台,位于聚光灯之下。

20世纪90年代以来的快速发展虽然为同济带来了很多机遇,但是具有重大影响力的项目依然不多。在一个建筑品质由建筑规模或重要性来衡量的时代里,这也相应导致了同济在整体层面上的一种焦虑感,因为在他们面前并不存在一条明确的模板或轨道。

在《时代建筑》2013年第1期“60年代生中国建筑师”专栏中,曾群如是写道,“机会太多,它也就逐渐失去了应有的魅力,因为轻视和缺乏专注,一个本该被珍惜的东西很容易被挥霍和怠慢。生活中有的路看起来很宽广,但却可能通向荒芜和困境;相反,有些路看似崎岖狭窄,却可能是迈向彼岸的通途。因此,获得的同时,也在失去;据取的同时,也在掩理;膨胀的同时,也在萎缩——这正是多年的设计经历带给我的启示。”道出了同济的一批年轻建筑师异常一致的成长感受。[24]76

章明、张姿同时写道,“我们是被宏大的使命感在身后追赶的那群人,一路上目睹太多倒伏的理想麦田,以及盲目冲撞带来的累累伤痕。我们从一开始就渴望改变这个世界,但过滤掉茫然、执拗、草莽、冲动等感性的成分,在稍显理性的部分里拨来弄去才发现真正有价值的东西却所剩无几。成长的代价不仅是我们的,也是整个社会的。”[24]73

这种有些茫然的状态落实到专业层面,就表现为对于思想理念的不确定,就如张斌所言,“前年基本是摸着石头过河,是通过五花八门的实践机会在各种错误中重新发现自己的过程,这些涵盖城市设计、建筑、室内和景观的实实在在的现实经验给了我摸索前行的信心,也奠定了今后跨领域的工作特色。”[24]74也相应导致了王方戟所谓的,“在建筑学领域中的摸索就像是在‘挖地雷’。既有按周围状况和逻辑小心摸索排查的过程,又有感觉在一个领域内靠逻辑已无法再获拓展,必须闭着眼睛,凭直觉跳进一个陌生领域的发掘过程。”[24]73

恰恰是这样的迷茫,造就了与当下更具衔接性的同济建筑师。正因为缺乏稳定的体系,所以他们成为对于现实因素最为敏锐的群体,正如柳亦春所说,因为“我们也许不必前卫,但必须与当下的时间发生关系”。[24]75

庄慎认为:“今天中国的城市与建筑,总体上越来越丰富刺激,而容易被人感知的局部领域或单体却日益被分解成为互相隔离、单一的状态。今天中国的建筑师,其精神与社会、大众之间的疏离也越来越明显。对于这样的矛盾,我们认为设计需要消除从专业领域到社会价值的各种狭隘的界限,不放弃去尝试各种可能性,以实现在中国现实中关心普通大众的新设计。我们感兴趣的是城市复杂文脉中的多重需要,建筑中的非单一性,设计中的混合组织方式。”[25]68

在这样的一种具有高度现实性的环境中,出自同济的年轻一代相比其他院校培养的建筑师更加具有时代的关切感。“在国内实践近20年,我们越来越认识到,快速城市化和全面市场化是我们实践的语境,纷繁复杂的中国城市(城乡)现状是我们设计的出发点,也是自己身处其间、无法忽视的日常环境。在这样的实践环境中试图发现一些建筑学的新经验,一直是我们工作的动力。”[25]68

由此,关于建筑专业的理解就浮现出一种新的视角,笔者在当时也写道:“建筑并不存在于真空之中,它必然来自于针对真实世界的物化过程。建筑也并不满足于停留在现实世界之中,它总会存在某种超越的方式。建筑师则是那个能够将这两者联系起来的人。于是,建筑师存在于社会与自然环境中,其目的并不在于控制或者改造它们,而是力图进行理解并与之合作。”[24]73

从某种角度而言,中国自2000年以来的高速城市化发展与巨量的物质性建造在不断产生奇迹的同时,也见证了当代建筑师所面临的巨大挑战。而这样一种极重要但非主流的情境,并非同济人首次面临。

黄作燊于1948年曾言,“在过去的数十年中,人类已经在材料、结构和建筑力学等方面获得了大量的技术性知识;……和以往的教育模式不同,今天的建筑教学是试图从问题的本质入手寻找解决途径,而不是毫无根据地,或以先入为主的观念和固定模式处理问题……”[26]76在这样一些观念中,所体现出来的更多是一种批判性的视角,而不是一种维护性的态度。

如果由此回望,包豪斯在它运行之时,同样也面临着巨大的困惑与焦虑,就如密斯所言,“包豪斯不是一个拥有清晰计划的机构——它只是一种想法”[14]17,因为它所代表的也是一种无法定型之物,包豪斯既不是风格,也不是方法,更不是体系,格罗皮乌斯甚至认为,把包豪斯说成一种“风格”是自认失败,“是恰恰回到我要攻击的那种停滞不前,窒息生命的情性”。[16]92

这也就是为什么格罗皮乌斯在到达美国哈佛大学设计研究生院任教之后,并不停留于所谓包豪斯的遗产,而是采取了更为包容、更具感染力的态度:“我在这里既是学生也是教师。我的目的不是向大家介绍来自欧洲的‘现代风格’,而是引入一种每个人可以根据特定条件寻找解决方案的方法。我希望一个年轻的建筑师能够在任何条件下都找到他的独特方法,不是套用某些现成的公式,而是自主提出应对技术、经济和社会条件的真实的、真正的形式。” ⑲ [14]13

因此,存在于包豪斯精神深处的,重要的并不是那种有形的教条,而是通往某种未知领域的合理性过程,这也相应吻合了冯纪忠先生所强调的:“所谓‘同济风格’不在于形式的变化,而在于思维过程的不同。”[23]52

4 包豪斯的精神能够成为一种学科基础吗?

4.1 气质温度与创意环境

今天,作为一个时代性的标签和象征,包豪斯已经成了一种全球性的珍贵历史文化遗产。尽管只有短暂的一瞬,但是包豪斯绽放出了现代建筑历史上最为耀眼的一道光芒。这样一道光芒如此灿烂,以至于它的内部究竟是什么,它所代表的现代设计教育模式及其精神具有怎样的含义与成就,已经相对不重要了。于是,时光的间隔依然为确切的认知带来了一定的问题:究竟是什么造就了包豪斯?

19世纪时,一位来自巴黎美术学院的教授兼艺术评论家希波利特·阿道尔夫·丹纳(Hippolyte Adolphe Taine)采用了“Artistic Milieu”(艺术氛围)一词来描绘艺术史中的一种状况,也就是每个艺术的黄金时代总是与某个伟大艺术家及其地域相关,如菲迪亚斯(Pheidias)之于古希腊时期的雅典,米开朗琪罗(Michelangelo)之于15世纪的意大利,鲁本斯(Peter Paul Rubens)之于16世纪的尼德兰……[27]7-16

丹纳将“Milieu”解释为“技法与思想的总体状态”或者“气质温度”(Moral Temperature)[28]15。它可能是某种复杂的文化积淀,可能是某种社会环境,可能是由历史久远而形成的某种特征,或者是某种汇聚的文化或生活方式。正是这种难以采用确定词语表述的因素造就了某种个性,某种社会行为的范例。

在今天,“气质温度”这一词语或许可以采用一种更为通用的方式来进行表达,这就是前一段时期非常流行的“创意环境”(Creative Environment)[29],在其中,创意之所以比较合适,是因为它不定型,而且无法预料。正如丹纳所强调的,这种因素存在于经济之外,内置于文化之中,它难以用系统性的方式来进行解释。[28]15

“一种宽松包容的创新环境之所以十分重要,是因为创意城市意味着多重文化的并存与发展,也意味着多元经济的突破与创新……宽松的文化环境可以使创意城市能够吸引创意人才并兼容各种奇思妙想,而多样化的文化交流则有利于不断创新,这样的环境氛围相应可以吸引更多的创意人才和企业,产生更多的创新。”[30]11

本质而言,这样一种“精神气候”就是“协同效应”(synergy)。贡纳·托恩奎斯特(Gunnar Tornqvist)认为,一个创意环境应当具备四个方面的特征:流通的信息、掌握的知识、行动的能力以及创意能力。它指向了一种灵活的制度安排,一种适宜创意人才生存发展的优良环境。它不仅宽松开放,而且以一种快速灵活的方式服务于广泛的受众。[28]18

如果按此归纳,包豪斯就是一个“Artistic Milieu”。在“营造”(Bau)这一抽象性的标识后面,包豪斯并不局限于魏玛、德绍与柏林的狭小的校园,也不局限为“盖房子”这样一个具体性的事务。

从广义角度来看,包豪斯所产生的效应反映了德国在现代建筑运动发展过程中所做出的贡献,它所相关的其实是同时期更为广泛的现代德国建筑的发展趋势,其主要动力来自于柏林、杜塞尔多夫、科隆、斯图加特这样一些带有先锋性气质的城市。作为仅次于巴黎的欧洲第二大艺术之都,当时的柏林汇聚了十数名水平高超的先锋建筑师。除了格罗皮乌斯、密斯·凡·德·罗等包豪斯成员外,还有大量志同道合的思想家与实践者。他们在设计构成方面都具有强大的创造力和适应性,所从事的探索性建筑实践涉及从表现主义到要素主义的各种流派,建筑类型从新型商场、音乐厅到规划住区(Siedlung)应有尽有,并且引导着一场重大的建筑美学革命。再加上与之相关的来自荷兰、法国、奥地利等国的多名建筑师,他们共同形成了一个“柏林环” ⑳ [15]30。虽然包豪斯只在柏林度过了最后的短暂时期,并不能够与柏林的建筑圈划上等号,但是可以说,作为一个狭义的建筑学校,包豪斯与这些广义上的创意环境一起形成了多元化的共同体。

4.2 包豪斯是个环,同济是个圈

现代建筑是多条源流所共同汇聚而成的,包豪斯无疑是其中重要而且关键的一条。它既是一所从事设计教育的学校,也是一个思考现代建筑的焦点。然而长期以来,由于其中汇聚了大量的内容与思想,以至于从今天的视角看来,包豪斯这一标志已经充满了众多的复杂性与矛盾性。

如果以此作为比照,可以说,同济是一个“圈”,这个圈所代表的形势与当年包豪斯在德国所处的情境有着类似的背景与氛围。正是由于这样的一种圈层跳离了原先既有的熟悉模式和稳定环境,并且通过带有批判性的视角去看待和处理问题,才使得它可以更为开放地走入一个全新的领域之中,但这也相应地意味着某种不可预期性。

卢永毅在对同济早期现代建筑教育特征进行研究时认为,“‘同济学派’包含的教师阵容中,不仅有‘布扎’传统和现代建筑思想的共存,就现代建筑及设计教学探索本身也呈现多样特征,他们如何接受西方,如何消化外来影响,因时代大形势以及个人背景和机遇的不同,而在探索上既有共性又有差异,若归纳为‘整体特征’,就易破坏‘同济学派’原有的丰富性。”[7]48

按照阿卡·安德森(Aka Anderson)的观点,创意环境“犹如一条流满于某种定型的社会经济环境中的河流”,它只有在“一系列不断的综合中才存在”[28]18,而这样一种综合取决于这几个方面的因素:良好的经济基础,宽松的社会环境,基础的原创知识和竞争力,在经验需求和现实机遇中的不平衡,多元化的环境,交通与通讯的内部与外部条件,结构的不稳定性……

如果以此作为参照,在过往的30多年间,“同济”这个圈层的确就展现出如此之多的特征:它不像传统建筑院校那样具有明确的边界范围,其前行轨迹既不稳定也很难预测,所形成的结果在既有体制中所获得的反应往往也并不明朗;在这个圈层之中涉及的人员流动性较大,也并不局限于校园之内,其角色也经常很难按照专业进行区分。他们经常横跨多个领域,共同点却在于关注成果的原创性、时代性、传播性;相应的,这个圈层也较多取决于每一个具体参与者的个人素质,取决于他们在其中所处的环境因素和工作状态,因此所形成的成果也会因人而异,其质量在事先也难以预料。

在这个圈层中,各种专业方向、领域之间经常缺乏一种自上而下的统筹与协调,每一项工作似乎都是一个特定的组合,用于各自不同的服务终端,无论是在建筑设计、历史保护、数字营造还是城市更新、景观环境等各个领域,同济圈层似乎总是能够源源不断产生新的范畴与新的动力,其产品以独特性为标准得以衡量,因此创意产品很难进行批量化生产。

同济圈层这一现象实质上也反映了当前世界的一种普遍前景,它越来越呈现为一种内在的碎片化和流变性的特征,没有任何一种模式,也没有任何一种方法可以简便、持续地为城市提供延绵不断的创造力以及良好的创意环境。从这一角度而言,在中国的所有建筑院校中,可能只有同济与之形成了一致,并且与包豪斯当时所处的境况具有一定的共性(见图10)。

10. 同济大学百年校庆建筑学院庆典,在文远楼前,2007年

5 结语

“这是一场宣扬与现在和未来的关系的运动,因而也是需要始终认真地反对任何公开的历史主义的运动。但矛盾的是,它又不得不需要通过历史研究的媒介,去获取自身的合理性,以及由此而来的前行动力。” [31]

无论在包豪斯还是在同济的模糊影像中,都浮现出关于现代建筑的一种有意思的悖论。在写于1923年的《包豪斯宣言》(The Theory and Organization of the Bauhaus)中,格罗皮乌斯认为,“昨天精神的工具是‘学院’。它将艺术家与工业和手工艺界隔离开来,从而使他完全脱离了社会。一方面,在重要时代,艺术家丰富了社会的所有艺术和手工艺,因为他参与了职业生涯,并且因为他通过实际操作获得了与其他工作人员一样多的熟练和理解。在底部并努力向上。……单靠教育永远不会产生艺术!是否成品是一种独创性或艺术品的运动,取决于创造它的个人的才能。这种品质无法教授,也无法学习。另一方面,手工灵巧和全面的知识是所有创造性努力的必要基础,无论是工人还是艺术家,都可以被教导和学习。”[18]

在这样的语境中,与时代接轨的新建筑所关注的是“建造”而不是“形式”, 是“变化”而不是“静止”,是“创新”而不是“习惯”,这体现了20世纪20年代现代建筑运动的主流语调,进而表达了现代建筑的本质。

然而,在固步自封、因循守旧的“学院派”遭受广泛批评的情况下,与其对应的“包豪斯”标识也未必成为一种良药,因为一旦试图将自己等同于包豪斯,即会陷入这样一种矛盾的混沌体中,在不知不觉中所走向的,就是无论是同济或包豪斯都曾经质疑或反抗过的“学院体”。

如果采用戴维·哈维(David Harvey)的说法,这样一种包含于现代性内部的悖论就是“破坏性的创造”(destructive creation),“如果现代派为了创造就必须破坏,那么表达永恒真理的唯一途径就要经过一个破坏的过程,最终,它就容易使自己成为那些真理的破坏者。然而,如果我们要追求永恒与不朽,我们就要被迫努力把我们自己的印记打在混乱、短暂和分裂之上。”[32]25

从这个意义上我们可以说,这就是同济的风格、同济的现象与同济的精神,其背后所隐含的那种身份焦虑感恰好体现了现代性的悖论性特征。

要成为当下的,就必然需要从内在认同它深处所涌动而出的不断变革,理解一切坚固的事物都将要烟消云散,要不断地以鲜活的脉动去追寻自身存在的意义,而这与同济是否能够成为包豪斯并无重要关联。因为世界的每一次进化,都是以对于旧体制的摧毁为前提的,然而一旦这些新兴事物成为一种稳定的制度体系,它也终将会成为技术革命、社会变革所要摧毁的对象。

从其本意来看,包豪斯工坊的目的并非只是传授手工艺的做法,而是要从以往手工艺的含义中,使其成为真正意义上的实验室,兼具大规模生产的特征,为当下的需求提供完美而实用的新设计。在格罗皮乌斯的设想中,“包豪斯希望接受那些关于认识人性的探索、设计师的社会使命和什么是真实而不虚饰的设计观,在当下仍然有着激动人心的力量。在这一理想下培养的设计师能够清楚地意识到,他们的使命是创造有意义的环境,使得人们拥有与其内心需求和渴望相匹配的物质环境。一个学科的活力在于其边界与内容被不断桃战、调整,正视新问题,开拓新方法,及时转变新的思考方式,相信人的理性,相信设计和教育的力量可以改变世界。”[14]

格罗皮乌斯曾经这样表述过包豪斯的思想与组织,“人们已经认识到这个时代的主导精神,尽管它还尚未成形。可以使得自我从世界背景中识别出来的那种二元世界观正在快速失效,取而代之的则是越来越普及的普遍统一观,在其中,所有的相对力量都处在一种绝对平衡的状态之中。这使得人们认知到所有事物在本质上存有的内外统一性,这提供了最为基本的创造性动力。”[14]

这就是所谓的包豪斯精神,它存在于对于这个时代主导精神的不断追寻中。

一个学院的规模再大,也不可能形成“泰山”“河海”;一个人的能力再强,也难以形成一种学派。相较之下,紧密地去维护那个貌似处于圈层中心的内核并不重要,因为若要保持这一圈层的活力与动态,则需要保持圈层外围与世界之间的批判性与包容性,持续性地维护自身的“Moral Temperature”。

于是相应的问题就在于:伴随着日新月异的技术与理念的时代性发展,一种稳定的学科基础是否能够得以凝练并积淀?在一种越来越规范而严苛的学科建设制度体系下,一个学院是否还能保持其自主创新的活力与动能?这也相应延伸到,同济是否还能持续性地以包豪斯作为参照模板?是否还能维护其兼收并蓄的学术风格,海纳百川的优雅气质?是否还能坚持宽松包容的大环境,持续性地成为充满创意的学术与实践圈层?是否还能持续性地保持它的动感与活力,始终如一地保持为同济?

(图片来源:图1:俞泳. 同济建筑规划设计教育60年——历任院长(系主任)访谈[J]. 时代建筑,2012(03):25;图2:FIEDLER J, FEIERABEND P. Bauhaus[M]. Rolandsecker: Konemann, 1999;图3:常青. 同济建筑学教育的改革动向[J]. 时代建筑,2004(06):35;图4、图7:GABET O, MONIER A. The Sprite of The Bauhaus[M]. Thames & Hudson, 2018;图5:石慧. 包豪斯的初步课程研究[D]. 杭州:中国美术学院学士学位论文,2012:8;图6:徐甘,卢永毅,钱锋,等. 百年回响:包豪斯-同济设计基础教学的回望与对话[J]. 时代建筑,2019(06):168-173;图8、图9:金可武. 繁荣之下的盛宴,当设计成为一门生意[J]. 时代建筑,2004(06):74;图10:陈立群拍摄)

注释:

① 其中有留学美国的陈植、谭垣、哈雄文、罗邦杰、黄家骅、庄秉权,留学英国和美国的黄作燊,留学奥地利的冯纪忠,留学德国的金经昌、唐英,留学法国的吴景祥、周方白,留学日本的陈盛铎等。同时,当时的教师除了从国外留学归来的,还有许多来自于国内各个大学,这其中有毕业于圣约翰大学的李德华、罗小未、王吉螽、翁致祥、唐云祥等,毕业于之江大学,后在圣约翰大学执教的陈从周,来自国立艺专的樊明体,毕业于同济大学土木系的傅信祁、董鉴泓、邓述平等,毕业于之江大学的吴一清、王季卿等,毕业于大同大学的杨公侠,毕业于交通大学的葛如亮,毕业于南京大学(原中央大学)建筑系的戴复东、吴庐生、陈宗晖等。

② “博采众长”是冯纪忠先生在2003年“同济精神与未来发展”研讨会上正式提出的。“这意味着,一向被大家认为专业思想活跃、学术自由平等的同济特色,从建系之初‘兼容并蓄’发展到了‘博采众长’的新的阶段,‘走向新的制高点,走向新的辉煌’。”见参考文献[3],第10页。

③ 鲍立克实质上毕业于柏林工业大学,曾经在格罗皮乌斯的德和柏林事务所工作,只在包豪斯短期注册。

④ 吴志强在原文中认为,“文远楼的建造,是同济大学建筑规划设计的包豪斯教育理念的物化,这种理念物化产生了神奇力量,首先,思想拥有了教体,文远楼的整体方案,从平面布局到整体形态塑造,完全是现代主义设计原则的经典体现,因而它也‘固化了与包豪斯的联系’。”

⑤ 罗维东于1954年在同济短暂执教期间,主持建筑设计初步的教学。他在原有的课程中,提出“组合画”练习,令人联想到原圣约翰大学建筑系的“建筑绘画”“基础训练”,以及包豪斯的预备课程。

⑥ 这部分内容较多与包豪斯早期朱斯特·施密特(Joost Schmidt)所主导的广告设计课程相关。

⑦ 冯纪忠先生以更为本质的“建筑空间”代替传统的“功能类型”,为设计基础教学带来了更具现代特征的理论与方法,成为同济建筑学体系的理论基础。

⑧ 在《百年回响》一文中,有关同济与包豪斯关联性的论述可以归纳为两个方面:一方面是设计基本原理在各种类型设计中的应用,这表现在圣约翰时期的抽象画作业、“Pattern & Texture”“荒岛小屋设计”,以及同济时期的“绘图桌测绘、建筑测绘、色块抽象构图、招贴海报设计等内容”、“建筑空间组合设计原理”,到莫天伟所提出的“以‘基本设计’作为建筑设计基础教学核心的观念,将平面构成、立体构成、色彩肌理和空间限定等方法统合起来,致力于将形象思维和逻辑思维等‘各项思维元素连结成新的形象系统’的综合能力训练,以此探求形态构成和建筑创作思维的规律,最终达到‘目的构成’,即建筑设计本身”;另一方面所体现的是思维创新力的训练,如郑孝正主持的“创造性思维训练教程”,涵盖了概念转译、形态基础、艺术通感和城市体验等多个方面,以此强调个人的直觉与情感,强调亲身体验,激发学生的艺术自信与创造潜能。这些方面的确清楚显现了包豪斯及现代建筑特征对于同济建筑教育的全面渗透。这部分内容与包豪斯课程设计之间的对应性并不十分明确。

⑨ 包豪斯早期课程表的核心是“Bau”,意思为建造或者营造,手工艺工坊应当是包豪斯课程的核心。

⑩ 缪朴认为,从20世纪50年代至今,中国建筑及建筑教育理论存在着以下三个流派:(1)学院派——来源于19世纪欧洲工业化以前的巴黎美术学院古典主义体系,由20世纪20年代在美、日学习的第一代留学生带回中国;(2)现代派;(3)实践派。参见参考文献[5],第39页。

⑪ 例如20世纪50年代,清华大学在组建营建系时,其教师成员不少来自原中央大学;南京工学院在50年代也融入了不少来自清华大学、同济大学的毕业生;天津大学则并入了原天津工商学院建筑系、原唐山工学院建筑系、天津大学土木系;当时的西安建筑工程学院由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的建筑、土木、市政类系(科)合并而成;华南理工大学的前身则是襄勤大学以及国立中山大学工学院;当时的重庆建筑工程学院是由重庆大学、成都艺术专科学校、国立西南工业专科学校、川南工业专科学校等所组成,其师资由来自德国柏林工业大学、美国麻省理工学院、伊利诺伊大学、堪萨斯州立大学、比利时国立沙诺王劳动大学、法国巴黎大学,以及中央大学、重庆大学等院校的毕业生所组成。

⑫ 这些特点较多与勒·柯布西耶所提出的现代建筑五要素相近。来自于包豪斯的建筑师与教师并没有提出过关于现代建筑特征的描述。

⑬ 例如当时的南京工学院、重庆建筑工程学院等建筑院系在20世纪80年代时也开始了“平面、立体、色彩”等构成训练的课程教育。

⑭ 根据包豪斯教学理念所强调的综合性特征,事实上没有人可以在短时间内横跨建筑、规划、景观、室内和产品设计等领域从事有效学习,因而只能停留于一些表面化的风格形式方面的模仿,难以应对具体的实际情况,也不能形成建筑设计技能。在海德格的分析中,许多包豪斯传统建筑中存在的言行不一现象明确暴露出来。“一方面,解决方案是纯粹务实的;另一方面,它旨在‘创造视觉兴趣’。”通过广泛的出版和公众的热切接受,一种低风格的品位产生了一种气候,其中其他具有相似品质但不一定由哈佛大学毕业生建造的建筑物可能会繁荣,从而进一步贬低曾经严格的建筑标准。

⑮ 原文参见:Charles Killiam,School training for architects, some pertinent thoughts on education。

⑯ 包豪斯的教学从最基本的工具和最简单的任务开始,真的可以使“学徒”掌握更为复杂的问题,学会利用机器从事生产,并自始至终与整个生产过程保持关联?不能忽略的是,在现实中,这样的培养只能使“学徒”成为机器生产环节中的一般工人,除了自己所涉及的工序外,对于生产全过程几乎一无所知。

⑰ 所从事的是现代设计教育。在仅有的14年的存在时期中,包豪斯随着校址迁移和校长更替又分为三个阶段:1919—1925年沃尔特·格罗皮乌斯在任的魏玛时期,1925—1932年汉斯·梅耶在任的德绍时期,以及1932—1933年密斯·凡·德·罗在任的柏林时期。在纳粹政权的压迫下,包豪斯于1933年宣布关闭。

⑱ 笔者在同济最早听到的讲座应该是格雷夫斯(Michael Graves)来参加外滩改造项目时所做的讲座。

⑲ 原文参见:Walter Gropius,Architecture at Harvard University。

⑳ “Berlin Ring”,通常被称为“环社”。

参考文献:

[1] 董鉴泓. 同济建筑系的源与流[J]. 时代建筑,1993(02):3-7.

[2] 伍江. 兼收并蓄,博采众长;锐意创新,开拓进取——简论同济建筑之路[J]. 时代建筑,2004(06):16-17.

[3] 李振宇. 百川归海,博采众长——同济建筑学人与同济风格[J]. 世界建筑,2005(03):42-47.

[4] 薛求理. 同济风格今安在[J]. 时代建筑,2004(06):77.

[5] 缪朴. 什么是同济精神?——论重新引进现代主义建筑教育[J]. 时代建筑,2004(06):38-43.

[6] 吴志强. 同济建筑规划设计精神的起源与发展[J]. 时代建筑,2012(03):30-33.

[7] 卢永毅. 同济早期现代建筑教育探索[J]. 时代建筑,2012(03):48-53.

[8] 徐甘,卢永毅,钱锋,等. 百年回响:包豪斯-同济设计基础教学的回望与对话[J]. 时代建筑,2019(06):168-173.

[9] 李振宇,钱锋. 栽花插柳、源远流长——德绍包豪斯校舍与同济大学文远楼[J]. 时代建筑,2019(03):6-11.

[10] 卢永毅.“现代”的另一种呈现——再读同济教工俱乐部的空间设计[J]. 时代建筑,2004(06):52-59.

[11] 童明. 布扎与现代建筑——关于两种传统的断离与延续[J]. 时代建筑,2018(06):11-21.

[12] HARBESON J F. The study of architectural design[M]. New York: W.W.Norton & Company, 2008.

[13] VAN ZANTEN D. The Architecture of the Beaux-Arts[J]. Journal of Architectural Education, 1975, 29(2): 16-17.

[14] 侯丽. 包豪斯教育的跨国迁徙——从德绍、哈佛设计学院到上海圣约翰大学[J]. 时代建筑,2019(03):12-19.

[15] 童明. 反思包豪斯理念——关于一种现代主义建筑的复杂、矛盾及其未竟之业[J]. 时代建筑,2019(03):28-37.

[16] GROPIUS W. The New Architecture and the Bauhaus[M]. Cambridge: The MIT Press, 1965.

[17] GROPIUS W. Bauhaus Manifesto and Program (1919), Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture[M]. Cambridge: The MIT Press, 1971.

[18] GROPIUS W. The Theory and Organization of the Bauhaus (1923)[EB/OL]. (2010-03-27)[2022-03-15]. http://mariabuszek.com/mariabuszek/kcai/Design%20History/Design_readings.

[19] MONEO R. Theoretical Anxiety and Design Strategies in the Work of Eight Contemporary Architects[M]. Cambridge: The MIT Press, 2005.

[20] 王澍. 同济记变[J]. 时代建筑,2004(06):79.

[21] 李振宇. 联合设计在同济[J]. 世界建筑,2005(03):16-19.

[22] 李振宇,黄一如. 同济建筑国际化教学[J]. 时代建筑,2004(06):66-69.

[23] 华霞虹.“同济风格”——20世纪中后期同济四个建筑作品评析[J]. 时代建筑,2004(06):52-59.

[24] 严晓花,整理. 作为60年代生中国建筑师感悟[J]. 时代建筑,2013(01):72-78.

[25] 庄慎. 庄慎自述[J]. 世界建筑,2016(05):68.

[26] 李振宇. 从现代性到当代性——同济建筑学教育发展的四条线索和一点思考[J]. 时代建筑,2013(03):75-79.

[27] 丹纳. 艺术哲学[M]. 傅雷,译. 北京:人民文学出版社,1983.

[28] HALL P. Cities in Civilization[M]. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998.

[29] FLORIDA R. The Rise of the Creative Class[M]. New York: Basic Books, 2002.

[30] 童明. 创意与城市[J]. 时代建筑,2010(06):6-14.

[31] ROWE C. As I was Saying: Volume 2[M]. Cambridge: The MIT Press, 1995.

[32] 戴维·哈维. 后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究[M]. 阎嘉,译. 北京:商务印书馆,2003.

《时代建筑》“同济建筑70年(1952—2022年)”主题文章简介

1952年,在全国院系调整中,同济大学建筑系正式创立。2022年,在新冠疫情肆虐、俄乌冲突和台海危机的全球时局中,同济大学建筑与城市规划学院迎来了70华诞。《时代建筑》配合学院的70周年院庆工作,在2012年“同济建筑60年”专刊基础上,力图从历史纵深处进一步梳理学院从开创、发展到成熟的进程,呈现近十年新的成果,更力图展现学院当前的教育理念和未来的学术发展方向。

在主题栏目里,基于60周年院庆时郑时龄院士提出“现代建筑意识”是“同济学派”的本质性特征,以及伍江教授提出的同济建筑精神,郑时龄院士和华霞虹教授的文章从学术思想、教育理念和创作风格等角度,进一步以“现代性”定义了“同济学派”何以为“学派”。常青院士呈现了近年来对“历史建成环境再生”议题进行理论反思的学术高度。吴志强院士、伍江教授和李翔宁院长的文章都聚焦同济建筑和上海城市的关系:伍江教授从历史维度讨论同济建筑与上海城市的关系;吴志强院士从上海的城市文明基因的横交纵传特质,思考上海学派如何创造新的模式、新的理论和新的空间;李翔宁院长明确提出一种向上海学习的城市建筑研究范式,既发展了伍江教授提出的同济建筑与上海城市的关系,也回答了吴志强院士构建上海学派的路径问题。袁烽教授的文章建立了同济数字化建筑前沿探索与包豪斯思想渊源的关联。两位建筑系主任胡如珊与王一教授,分别从国际视野和学科发展史来反思同济建筑系如何定位和继续前行。汤朔宁教授作为同济设计集团的新总裁,回顾了同济大学建筑设计院与学院的相互支撑,以及同济设计集团的发展目标和方向。卢永毅和阴佳教授的文章代表性地呈现不同学科团队的教学历程和教学特色。支文军教授阐述了《时代建筑》杂志与当代中国建筑的积极互动,以及这种互动对学院的贡献。林中杰和童明教授曾有过同济求学或工作的经历,他们以外部和内部兼而有之的视角,分别对同济的城市设计学科和包豪斯精神进行审视和思考。

主编:支文军教授