新闻中心

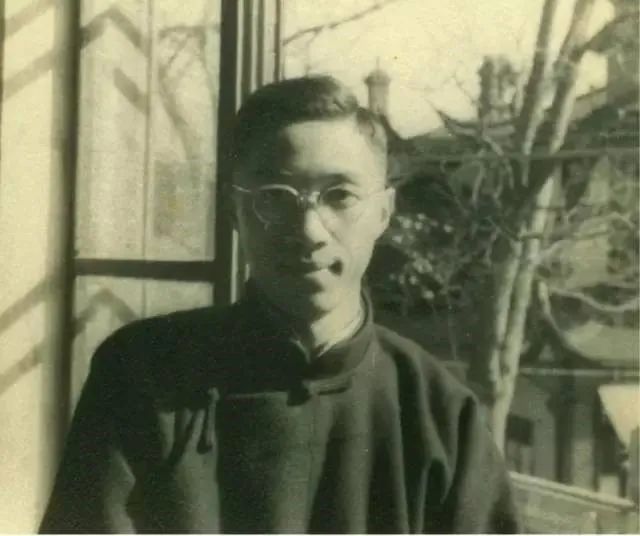

李德华先生

具有广泛国际影响力的我国著名城市规划思想家和学者、城市规划教育家、建筑教育家和设计教育家、同济大学建筑与城市规划学院教授、名誉院长李德华先生,因病医治无效,于2022年12月29日12时12分在上海逝世,享年99岁。

李德华先生1924年2月1日出生于上海。1945年毕业于上海圣约翰大学土木工程系,获建筑工程理学士和土木工程理学士双学位,1946年起参加大上海都市计划的编制工作。1952年从上海圣约翰大学建筑系转入同济大学工作,历任同济大学建筑系、城市建设系讲师、副教授、教授以及副系主任、系主任,并于1986年担任同济大学建筑与城市规划学院首任院长。1988年至今,担任同济大学建筑与城市规划学院名誉院长。

在跨越四分之三世纪的学术生涯中,李先生笃信人类文明,以其创新思想的光芒,学贯中西的博学,才华横溢的创作,理性缜密的坚守,谦谦君子的优雅,建构起现代中国城乡规划原理的完整体系,点亮了各校规划设计学科办学者的思想,指正了各地城市决策者的建设思路,提携了几代年轻学者的思想方法,培育了一届届的建筑师、规划师和设计师,熏陶了无数与他有过交集的人的思想情操和行为举止。

青年时期的李德华先生

1949年与罗小未先生结婚

原理体系的建构与奠基

李先生将他生命的精华岁月投入到城市规划原理的体系架构与规划教学体系的建构中。1952年,圣约翰大学并入同济大学,他作为青年教师编入同济建筑系,开始了在城市规划一线的教学工作。从城市规划各课程的教学大纲编制、学生作业的出题设计到教学案例的系统梳理,李先生广泛地收集当时可以阅览到的所有书籍文献,从图书馆的原著博览到上海四马路(今福州路)老书店的淘觅,一切可获得的资料都整整齐齐地誊写成册。1980年代同济图书馆规划原著阅读登记的第一位借阅者,几乎都是李德华先生。

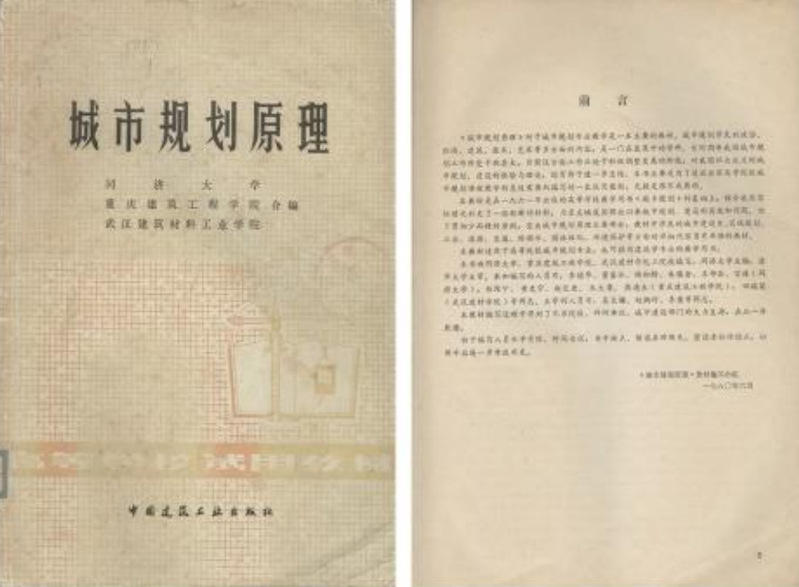

正是这种博览的坚持,李先生在20世纪50年代逐步积累形成了《城市规划原理》的完整手稿,经过多年的整理与刻制,新中国的第一本《城乡规划》油印本终于在1960年诞生。当年虽然有过“三年不搞城市规划”的中央调整指令,但是在同济,李先生和他的团队对于这本核心教材的内部更新却从未间断。李先生一方面更广泛地收集来自于西欧、东欧、苏联和北美的规划文献,汲取其规划理论的动态;另一方面,为了使规划教育与人才培养更接中国城乡建设的地气,开始广泛收集新中国城市规划的实践案例,尤其是1950年代工矿城市和农村建设的最新实践。

改革开放后,由李先生领衔全国多所高校教师编撰的《城市规划原理》第一版,于1981年出版,此后又对教材进行了持续的修订,建立了我国城市规划较为完整的知识体系和实践应用框架。作为我国高校城乡规划专业教学的经典教材,《城市规划原理》至今已印刷60余次,影响了一代又一代的城市规划人。2006年,李先生荣获我国城市规划领域最高荣誉“中国城市规划学会突出贡献奖”。

1952年院系调整前夕圣约翰大学师生合影(右一站立者为李德华先生)

1981年 主编全国高教教材《城市规划原理》试用教材,中国建工出版社出版

大学精神的传承与探索

同济大学1960年开始招收城市规划研究生,作为建筑系主管教育的副系主任,李先生认真思考了研究生教育的特点和培养方案。“文化大革命”后学院恢复招生,李先生作为建筑系的系主任,负责制定和完善整个建筑规划研究生教学体系。1980年代担任学院首任院长,为建设国内第一个城市规划与设计博士点、博士后流动站发挥了核心作用。对同济大学建筑与城市规划学院的建设发展,李先生很早就极富前瞻性地提出要跻身世界一流建筑院校之林的目标。

李先生就建筑、城市规划、园林、设计专业的“本、硕、博”不同阶段培养,提出了“三竹节”人才培养的纵向模式。第一个“竹节”是本科生培养,目标是培养职业规划师和设计师。创新能力的培养成为重要环节,好的学校要培养出规划大师和设计大师,本科教学中既需要加强技术素养也需要艺术熏陶。第二个“竹节”是硕士培养,目标是培养能够带领一组规划师、设计师共同工作的项目组织和管理者。研究生应该培养跨专业、跨行业的研学和倾听能力,听得懂相关专业的好建议和好方案,在实践问题中练历整合多学科的素质。第三个“竹节”是博士培养,目标是培养能够解决学科建构、学科思想和理论创新的高端人才。他们需要博览群书,把握国内外的思想动态,提出新的理论概念、思想方法和工作方法,他们应该成为学科内生性的思想创新动力。需要突出自主理论研究能力的培育、国内外学术思想前沿动态的滋养。

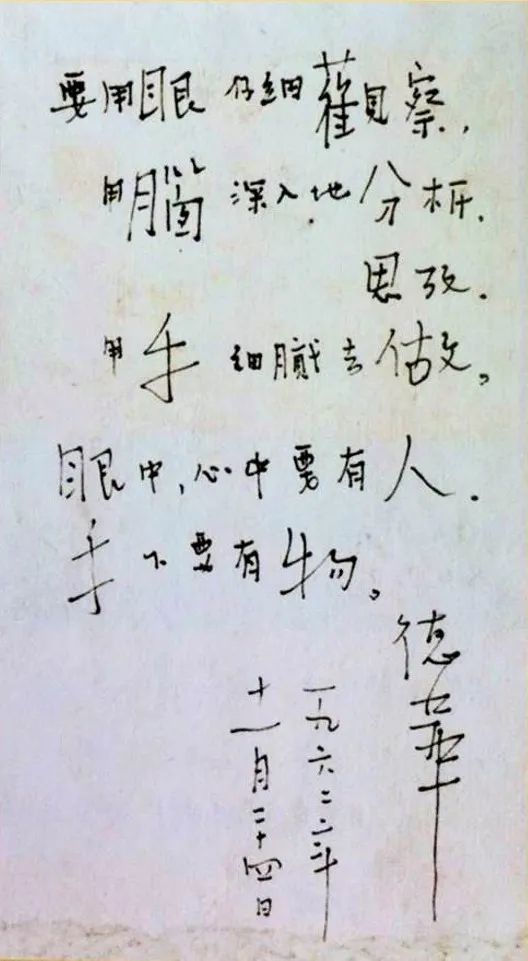

李先生不仅提出了人才培养的纵向模式,还强调城市规划、建筑、园林、设计专业的共性与交融,强调创作整体过程的培养:由观察到大脑,经过肩臂再到手的环境塑造。所谓共性,第一层面指规划设计的哲学,其根本问题是为什么做规划设计。早在1950年代李先生就倡导“为人的生活而创作”:所有城市规划、建筑创作、园林设计和产品设计,都应该围绕人本身的需求来创作。在这一哲学命题下,各类规划设计之间是互动的、相互促进的,而不是职业分割的,应该更好地借鉴、支撑和启发。第二层面是指创作方法论,其根本问题是怎么做规划设计。李先生说:“创作就是要通过头脑中对问题的分析,产生对未来生活环境的愿景,再通过双手把它变成现实。”

基于各专业“为人的生活而创作”的共性与物化交融的教育思想,李先生在设计学科的发展上极具远见卓识。早在1950年代就开始着手设计专业的筹办,收集整理了国外设计学院的教学大纲。1986年李先生担任同济大学建筑与城市规划学院的首任院长,即实质性地启动了工业设计系的建立和设计专业的开办,开创了学院中建筑学、城市规划学、风景园林学和设计学协同发展的局面。

2006年,中国建筑学会授予李先生“中国建筑学会建筑教育奖”。

李德华先生题赠规划专业毕业班学生

1983年出访美国亚特兰大

学术研究的思想与创新

学贯中西。李先生认为古今中外的优秀文明皆具学术养分,一生研读最新专业著作与学术前沿动态,从不排除任何地域性的思想创新。优秀文明的传承并不局限于东方或西方,从昆曲到河南梆子唱腔,从芬兰颂的旋律到阿尔及利亚传统聚落,李先生皆能与学生谈论其中对人类城乡空间的学术意义。

本质创新。李先生认为学术的探究是对本源的探寻。不是圣人或伟人说了什么话我们就去做,而是圣人说的话对了,我们才去做。学术思想的创新在于本质的发现,任何被词语概念固化的教条,都不能完成学术上的本质创新。

动态前瞻。早在1989年,围绕全国重点学科点建设,李先生就组织系里老师将“城镇规划智能辅助决策系统”列为七大重点研究方向之一。李先生指导的研究生论文题目涵盖了当时国内外城市规划研究的前沿方向,80年代初指导的研究生论文即开始探讨浦东开发的土地经济与运行成本,提前十年为“开发浦东”做学术准备。这种学术创新精神乃整个城市规划学界的宝贵财富。

理性严谨。李先生在学术研究中特别强调理性和严谨。他在《中国大百科全书》《辞海》等有关城市规划、建筑和风景园林的词条编撰中,与学生一起一个个词条逐字逐句的推敲研究讨论,通过每个逗号、每个句号的修正,培养年轻学子的理性与严谨。

2001年李德华先生和众弟子在首届世界城市规划院校大会上

规划创作的理念与实践

创作不分富贵贫贱。李先生常说:泥巴可以创作精品,纯金也可以创作精品,设计创新是提升生活品质的原生动力。李先生的创作思想打开了设计视野,打破了材料的禁锢,让设计融入人类生活的各个方面。从佛像到日常生活,从生产工艺到时尚电器,设计的关键在于能否提升设计对象,在于创新,在于品质。泥土和黄金都可以被做成赝品,也都可以用来创作最精美的上品,设计只有品质的上下之别,不存在材料的高低之分。李先生在20世纪40年代的Artscope唱片咖啡馆的设计中,把当时最时尚的唱片与社交的饮品雅座植入到静安寺庙弄的环境中,传统与时尚、场所精神与人生感悟融为一体。

创作联通左右专业。李先生强调专业间的协同创作,为了人的美好生活,可以也应打破创作专业间的界线。在创作过程中,李先生从不把自己定义于某一个专业,融汇了城市规划设计、建筑设计、室内设计、家具设计与生活用品设计,贯通所有设计的主调就是创造一种新的更美好的生活。规划设计中有园林设计,建筑设计中有家具设计,道路设计中有产品设计。李先生与创作组在莫斯科西南区规划国际竞赛方案中,从规划设计、建筑设计一直到人的生活方式的设计,充分反映这种被称为“大设计”的整体设计的创作态度。

创作融汇人工与自然。李先生在同济大学教工俱乐部与武汉东湖宾馆二期工程的创作实践中,大量运用自然要素,使其融入人工创作空间之中,屋外有前院,屋中有内园,摇曳的竹影映入舞厅的地板。在李先生创作的西郊宾馆中,庭院中的流水穿越玻璃幕墙引入大堂,落在大堂水面上的阳光折射到天花,波光粼粼,成为整个大堂中一帧巨幅的自然流动景观,让所有的看过这大堂景观的人都无法忘怀这曲自然与人工交汇的景观交响。

正是基于这些创作理念,李先生的城市规划与建筑设计虽然作品不多,但每一个都成为学习规划设计的经典教材。也因为这样的创作思想和特点,李先生主持或参与的一系列重要城市规划建筑设计项目,都获得了国内外的奖项和赞誉。

人生导师的言传与身教

李先生先后培养了几十位研究生,而受益于李先生教育的学生却是不计其数,他的影响力不仅局限在同济大学,受到过李先生恩泽和教诲的专业新生力量分布于国内外,在城市规划、建筑、园林和设计领域发挥着重要的作用。

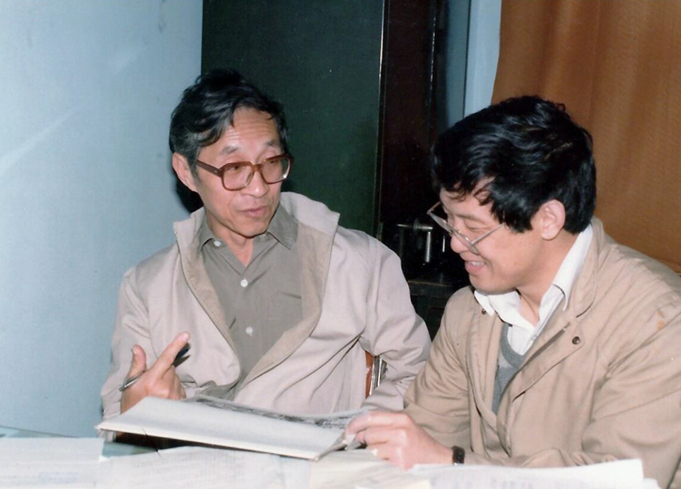

李先生在研究生的培养上很注重传授知识的方法,他知道如何发挥研究生的特长和主观能动性,特别强调研究生教育思想和学术的自由,由学生自己来决定研究方向,进行思考和创新,去思考中国城市发展的未来走向。

李先生对研究生培养一直有很好的氛围,他定期召集研究生进行研讨,鼓励不同年级、不同层次的研究生之间进行交流,相互取长补短,学生们经常都是通过与导师的平时接触学习到他严谨细致的治学作风。直到今天,这个传统还影响着所有从事教育事业的弟子们。

李先生在指导研究生的过程中,经常能发现一些错别字,他认为这不仅是几个错别字或简单的用词不当,而是反映出对概念的理解。他总是非常细致地向学生指出那些容易被忽视、看似简单的概念问题,并通过这些“简单”的概念向学生传授深奥的道理。

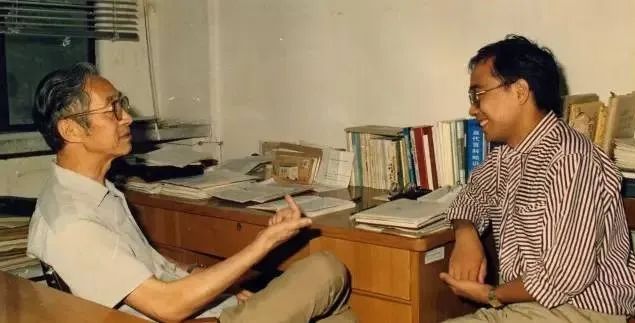

指导第一个博士研究生张庭伟(1985年)

指导博士研究生孙施文(1993年)

李先生和研究生们在一起

博学修养的品格与精神

除了在教育和设计领域的种种成就,李先生厚积薄发、谦逊含蓄的为人为学品格是最为让人感动的。李先生在文化的积淀上一直保持着开放的心态,一直在汲取着最新的思潮,无论是哲学、心理学,还是中国的民俗或者西方的高雅艺术,多方面的学识艺术积淀创造了一个规划师的成就。先生不只是强调专业本身的修为,而是作为一个学者永远的积累沉淀。

李先生虽然为人为官淡泊名利,但是对待生活终身积极向上。先生一辈子都在创新,唱片咖啡馆的设计、结婚做的整套家具设计、送给罗先生的围巾设计,都刻画了其对生活创新的人生品质。先生在70多岁时癌症手术后,在病床上开始了他的西班牙语学习,开始了对一门新外语的攻关,展现了一种高尚的人生境界超越了所有的生命坎坷的超然态度和一个中国学者真正的品德与才华!

2014年5月18日“李德华教授城市规划建筑教育思想”研讨会在同济大学文远楼举行

《李德华文集》于2016年6月由同济大学出版社出版

李德华先生的逝世,是同济大学的重大损失,也是中国教育事业的重大损失,我们沉痛悼念并深切缅怀李德华先生!李先生作为思想大家的学术光芒,将会点亮一代代的规划建筑设计学人,薪火相传;李先生作为教育大家的精神风采,将会让所有的学生受益终生,淡泊致远。

潜德溯流光,约园蕴秀,同济营城,

九万里讲席长新,曾栽培天下桃李。

健笔信凌云,眼中有人,手下有物,

八十载匠意不堕,终铸就海上风华。