新闻中心

编者按:虹镇老街指虹口区新港路、东沙虹港路、临平路和虹镇老街之间的区域,占地面积90万平方米,曾居住逾1.38万户居民。2019年2月,历时23年的旧改工作完全结束。

同济大学学生暑期实践“重访老虹镇人——虹镇老街邻里口述史研究计划”由李彦伯副教授主持,与澎湃新闻及嘉兴街道合作,于2021年7-9月开展。共计两名研究生助教、十四名本科生同学参与。学生与记者共同拜访乔迁后的老虹镇人,用文字、影像完成口述史的记录。本文出自新近出刊的《未来建筑》第十二期的主题版块,学生编辑团队汇总了指导教师与学生的思考与回顾,也从完成的系列口述史访谈中节选了两篇收录其中。

老虹镇人的今时与旧梦

李彦伯

虹镇老街,是曾经上海市区规模最大的棚户区,经过从上世纪末开始的城市再开发,时至今日已然消逝殆尽。作为城市发展建设的效果展现,其成就是显而易见的——空间面貌发生翻天覆地的变化、经济增长得到有效刺激,棚改也显著改善了居住水平——政府、企业、居民都是获益者,一个多赢的结局。

然而,从历史、社会、文化等学术角度来审视,还有很多议题值得思考。可能有人会问,破破烂烂的棚户区,拆了没了并不可惜,有什么值得回望和研究的呢?如果有这样的疑问,恰恰反过来证明了从事这一研究的意义。

众所周知,上海和众多国际大都市一样,是一座移民城市。从直到19世纪40年代仅仅一座江南普通县城,到如今2000多万人的超级城市,其间有各种原因作为动力,推动人口源源不断地涌入,正是这些移民以及他们的活动一步步推动了上海的发展。其中的一段时期,由水路而来的苏北移民在此登岸、聚集,并逐渐建成了虹镇老街。作为当时城市市政管理的盲区,虹镇老街就像一块在城中悄悄生长的飞地,自然而又野性。这是名副其实的“城中村”,完全没有依照城市规划自上而下的管控方式,而是因着各个家庭的生计、发展、扩大的需求物化而成的空间领域。——相比于城市的现代经营逻辑,它的确更像前工业化的乡村。

具身后的虹镇老街,正像生长在城市当中的一块磁石,对那些怀揣“上海梦”的人散发着巨大的吸引力。循着亲缘、同乡的关系,人们无声无息地嵌入这片土地、这个群落当然是再顺畅不过;若是因为在附近谋了份差事,把这里作为进入城市安身的落脚点,也是方便又实惠的选择。因此,这里又从来不是一块与外界毫无关系的“飞地”——盘根错节的社会网络一直跨越市域向长三角乃至更广范围辐射;对城市而言,虹镇老街的居住者又从未缺席地参与到城市的日常运行当中;虽是穷街陋巷,逼仄的生活也令邻里之间不乏争执,但紧密编织的社群又为在地居民的生活赋予了天然的公共色彩。这是一种与城市中其他任何一种居住形态都不同的栖居形式——与他人共存共处、甚至字面意义上的共生,成为生存下去的必需。放学回家没带钥匙在邻居家写个作业、谁家包荠菜馄饨了给对门端上一大搪瓷碗、崎岖密布的小巷拐角传八卦的耳语与窃笑……一个生长在虹镇老街的人,从孩提、读书、恋爱、成家到生子,开始下一代新的循环,这里独有的生活模式渗透进了他的血液。名义上同处于上海这座城市,他的见闻和思想,却是殊为不同的,这就是虹镇赋予他的特有文化。

居住于此的痛苦显而易见,虽然做梦都想有朝一日搬离,但等候动拆迁的过程是绝不轻松的。从坊间的风吹草动到真正搬离,耗去的可能是人生中的30年——从一个尚在谈婚论嫁的青年开始,一直等成了帮助工作忙碌的子女照管孩子的老人,焦虑、彷徨的临时状态一直伴随着他和他的家庭。动迁与旧改的最终成功,往往是宏大叙事的圆满终点,但跨过这个节点再看,老虹镇人的生活并没有止步,他们的新生活怎么样呢?搬离之后,居民的内心感受,是否像我们的想象中、或影视剧里演的那样,全然是开心快乐呢?他们对新居有怎样的评价,对于过往,又有怎样的怀想?这都是我们所关心的。

——正是在这样的思考背景下,最终发起了这次暑期实践。对于踊跃参与的同学而言,无论最初是出于兴趣或好奇,相信走近老虹镇人的过程都给他们带来了前所未有、也无法在校园内接触到的体验。而无论对同学还是老师,探索城市多样性的神奇旅程,这才刚刚是一个开始。

老虹镇人·等待(李彦伯摄影)

“搬”之后

黄曦(18级建筑学)

曾经看到一位在中国居住的外国博主。她拍到一栋写着“拆”的旧房,说:“以前我觉得那些被迁走的人很可怜,但是我现在知道,他们发财了。”

对于动迁,这或许就是局外人的大致印象了。

这不是我第一次参加与动迁相关的调研项目。去年虹口北外滩片区动迁的时候,我曾跟随王骏老师的调查团队,抢在动迁之前记录街道风貌,调查居民的动迁决定。今年回到虹口港溜达的时候,又路遇了动迁的征询现场,居民在长队中躁动不已。虹口的动迁至今已经如火如荼地进行了数十年,回想起来,身为异乡人的我在这几年间好像零碎地目睹了发生在虹口动迁各个时期的事件片段,却又始终没有真正了解动迁对居民产生的长久影响。

对于城市来说,动迁只是建设前的准备阶段,腾出完整的土地以重新分配城市的功能。但城市的发展终归要回到对居民生活的关注:动迁是为了更高效地建设城市,根本上来说与城市经济的发展、人民生活质量的提高息息相关。但实际上,在城市中生活的居民对城市发展的认识,往往不是对宏观城市建设进程的理解,而是个人对日常生活中点滴的感知。对动迁户来说,他们要从原本的住所搬走,哪怕这块地建设得再好,很大程度上已经和他们没什么关系了。他们中的一大部分会搬到上海建设的前沿地区(毕竟像春阳里那种半保留原址动迁的模式难以为继)。

“搬”看似只是地域的转移,但牵扯了方方面面的问题。

如果去问还未动迁的居民是否愿意搬走,得到的回答多半是愿意。他们所在的地段虽好,居住环境却很难称得上令人满意。但真到动迁了,离开之后,原本的工作怎么办?兄弟姐妹之间,要如何分配所得?搬到新房子里,生活是否真的变好了?面对这一连串问题,或许没有一个人是真正准备好的吧。

要知道这些问题的答案,只能去问已经在早先的动迁中安置好的居民。我们按嘉兴街道提供的名单,寻访了在当年虹镇老街形形色色的动迁户(原本虹镇老街现在多变成了瑞虹的楼盘和商业综合体)。我们问:

您当年是怎么住进虹镇老街的?当时老街的生活细节是怎样的?当时动迁的时候,您接受了什么安置政策?现在居住的地方生活如何,和原来的生活对比之下有什么感受?……

访谈结束之后,其实我有点记不清最初是带着什么动机而去的了。居民的回答也太多样,我们深感“动迁”对于亲历者来说是一个太过复杂的问题。我们当然可以对样本进行统计,从中提炼出我们预设的问题的答案,但是数据却很难涵盖他们对动迁五味陈杂的情感。

在动迁安置中,有的人在动迁中发生了难以调和的家庭纠纷,最后一家闹得对簿公堂。有的家庭则在动迁中退一步,虽然各人分得不多,却也相安无事。有的人用动迁款买到了合意的房子,过着总体满意的生活。

有的人搬迁之后,结束了原有的工作,开始安心养老。也有人为了寻找新的工作而奔走。

有的人搬到动迁房后,觉得一切都合意,好似到了天堂。也有人发现新房漏水而投诉无门,开始了漫长的维权。

但不管动迁户对现在的家评价如何,他们都或多或少地怀念着原来棚户区夜不闭户的邻里生活,哪怕他们在新的社区中也可以参加社区活动。令人印象深刻的是,接受访谈的对象中独居老人不在少数。他们很高兴我们能去,一打开话闸子就收不住,还有几位坚持给我们塞些吃的。这是否是原本在虹镇老街生活时期留下的生活习惯?

意料之外的是,采访对象中除了被动迁户,也有动迁的工作者。我们因此得知动迁了这些年动迁政策的变化。动迁评估的“数人头”变成了“数砖头”,减小了财产评估时可能引发的争议;面对动迁产生的家庭纠纷,街道也逐渐积极地介入调解。虽然动迁政策有不尽合理之处,但我们也看到它也在逐渐适应人们的具体需求,不断做出细致地调整。

希望未来伴随着各界的努力,在这个偌大的、蓬勃生长着的上海,动迁户能得到更多他们应得的关怀。

旧城所思

沈含章(20级建筑学)

初识虹镇老街,是因为建协的一次citimapping城市徒步活动。作为活动的策划者之一,我在《上海制造Made in Shanghai》一书中读到了它,杂乱的加建以及与摩登上海格格不入的市井气是我对它的第一印象,所以我提议去虹镇老街看看。虽然在上海的城市发展进程中,这样的地方终将消失,但它们同陆家嘴、法租界一般,都是上海的不同侧面。我们作为建筑学院的学生,或许应该亲身体验、亲眼观察、亲手记录这些城市记忆。

于是我们出发了。在一个寒冷的雨天,我们按图索骥,想找寻那些被人们忽略的城市角落。然而事实却是残酷的,我们找不到虹镇老街了——仅有的一两栋房屋在工地围墙的那头,已经沦为废墟,而摩天大楼从街对面的地块上拔地而起,那是高档的瑞虹新城小区。另一边,张牙舞爪的曲线结构凌空而起——后来用金色饰面包装好,被称作太阳宫与月亮湾。

一无所获的我们顶着风雨从新港路一路骑行到临平路,《上海制造》所记载的“都市巢居”“猪笼寨”“补丁之家”“鸽舍”“桶中楼”“街角楼”均已不复存在。仅有一处“消防站上的棚屋”,因为主体建筑虹口消防站被列为保护建筑,硕果仅存。

学姐告诉我,2019年班级里还组织参观过虹镇老街,曾拍摄到一段推土机推倒老房的视频。寒风中,我的心情是复杂的。城市发展有时是那么慢,让虹镇老街这般的棚户区存留在上海市中心一个世纪之久;城市发展有时又那么快,转眼间让想要了解城市过去历史的人失之交臂。

或许是天意,我遇到了李彦伯老师的暑期实践项目“重访老虹镇人——虹镇老街邻里口述史研究计划”,让心中的遗憾有了落脚之地。在深入参与整个项目的过程中,虹镇老街对我来说不再是蒙着面纱的模糊的幻影。虽然我们不曾站在虹镇老街的土地上,不曾摸到一块砖一片瓦,但是我们却与虹镇老街曾经的居民坐下来聊天,接触到了活生生的故事、活生生的人。这些老虹镇人,在十年间陆续动迁,从“容膝之安、弹嗽相闻”的穷街陋巷,搬到上海人口稀疏的城市边缘,住进现代化的小区。我们从数十位老虹镇改造亲历者口中,听到了千差万别的感受,但毫无疑问,这场居住地的变迁,也是他们人生轨迹的重大变迁。有的老人说,虹镇老街以前都被人称作棚户区,没什么特别怀念的东西,现在各方面条件比以前好太多了;也有的老人说现在的小区太偏僻、生活不方便,生病了还要乘车回虹镇看病。有的老人说,动迁于他是一场灾难;也有的老人说,他的心态是像上了天堂一样。还有从小在虹镇老街长大的年轻人向我们描述,小时打弹珠、踢毽子、玩橡皮筋,还经常翻墙去和平公园看老虎、狮子的情景。本栏目的最后也将展示数十篇口述史的其中两篇,与读者们分享老虹镇人的经历。

其实,这样的旧城改造故事在各地都不约而同地发生着。在上海,我们有老城厢,有低年级设计课的场地——上海音乐谷。在北京,有些胡同被铲平,也有些胡同正在进行轰轰烈烈的城市更新实验。在广州,城东的鱼珠小渔村即将改造,迎来新的建设。21年十一月,我去到南京小西湖片区,那里的规划采用“半保留、半改造”的模式。我有幸走进一位老爷爷的家里,登上梯子,看到老房子拥挤的阁楼。老爷爷说,搬走肯定条件好,可是从小在这里长大,还是有感情的。

我想这是一切的核心。城市现代化建设带给我们种种好处,当我们亲身走入棚屋,便会立刻明白结实而干燥的房屋,以至水、暖、电、网、独立厨卫等我们习以为常的条件对于现代人的生活是多么不可或缺。我至今都忘不了里弄里的老奶奶穿过低矮的里弄望向高耸的现代公寓楼时,眼里那种羡慕的光亮。然而当我们的脚从地面上高高抬起,住进水泥森林之后,也许心中另一种无法言喻的乡愁又将被唤醒了。

口述史两则

“我的心态是像上了天堂一样。”

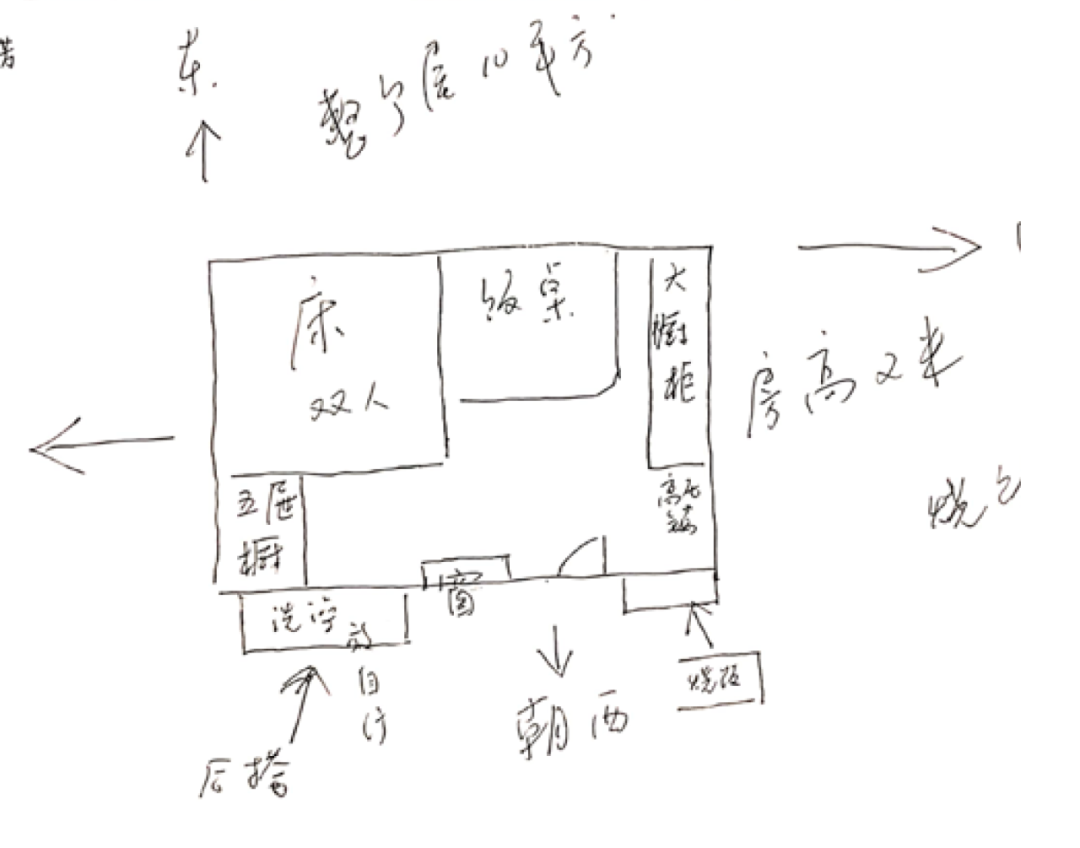

虞先生与妻子现在租了过渡房居住,精神状态非常好,而且十分热情。我们在一个玄关兼客厅的小空间中完成的采访,灯光昏暗,除了一张床,周围几乎没有可以让人站立的地方,基本上被大大小小的箱子家具堆满。

当虞先生开口回答我们的提问后,我渐渐感受到了他乐观背后的经历与心中的压抑。他最早出生在虹镇老街,父母有三个孩子,兄弟几个生活在虹镇老街二层的小房子里还生活得开,当时的虹镇老街没有脏乱差、家里人少,生活也相对过得下去。后来虞先生去到大兴安岭,经历了几次知青返城都没有轮到他,后来去到工厂做工,几次调薪也没有他,后又遭遇工厂倒闭,在工厂倒闭后,他与经理提出退休后抚恤金的问题却没有得到妥善处理,只得回到自己的出生地——虹镇老街。在虹镇老街他的生活更是辛苦。十平米的违章建筑是虞先生与其妻女全部的生活场所。冬天没有取暖的地方,夏天要担心暴雨浇坏了拿油布盖的顶,台风天更是担惊受怕,不知道会不会将屋顶整个掀走。当时是买1个油布,虞先生妻子和女儿都是用油布(路边摊会用的)围起来,围好了,油布边上找个铁丝,钩子给它挂上,就这样洗澡,虞先生就像保安一样站岗,洗完澡了把那油布拿掉。

在谈到自己曾经的经历时,虞先生心情时常波动,其妻子几次过来安慰他,代为回答。他提到,自己当知青,没有好的生活不重要,让他最痛苦的是没有给自己女儿一个好的生活保障。没有钱三个字从访谈开始就被反复提及、强调。因为没有钱,女儿上不了大学、没法要孩子。幸好国家出台了旧区改造的政策,让他们终于有房住,生活得到了保障。虞先生对现在的生活和未来的生活持有非常乐观的态度。

“不是习主席这两年说的,加快旧区改造的政策,我想我们可能到现在还没有房子。真的,因为我受尽了苦,所以这实际上也是国家给我们的恩赐了是吧?我很有感激之心的,我觉得习主席确实是这么多年,他为国家为老百姓做了很多好事,是吧?大家都看到了。我现在拿了动迁房,现在已经给了房子,我心情很舒畅,我觉得我像上了天堂,就是这个心态。上海的旧区改造确实是太慢,盼了20多年。”

访谈者:顾缃杨芊芊(19级建筑学)

虞先生手绘的老宅平面图

虞先生在老宅(受访者提供)

“我今年60岁。动迁于我,是一场灾难,是人生中太大的悲哀。”

徐先生出现在楼梯口:头亮光光的,高大,腋下夹个手包,一身黑衬得金链子和籽玉串儿挺扎眼。

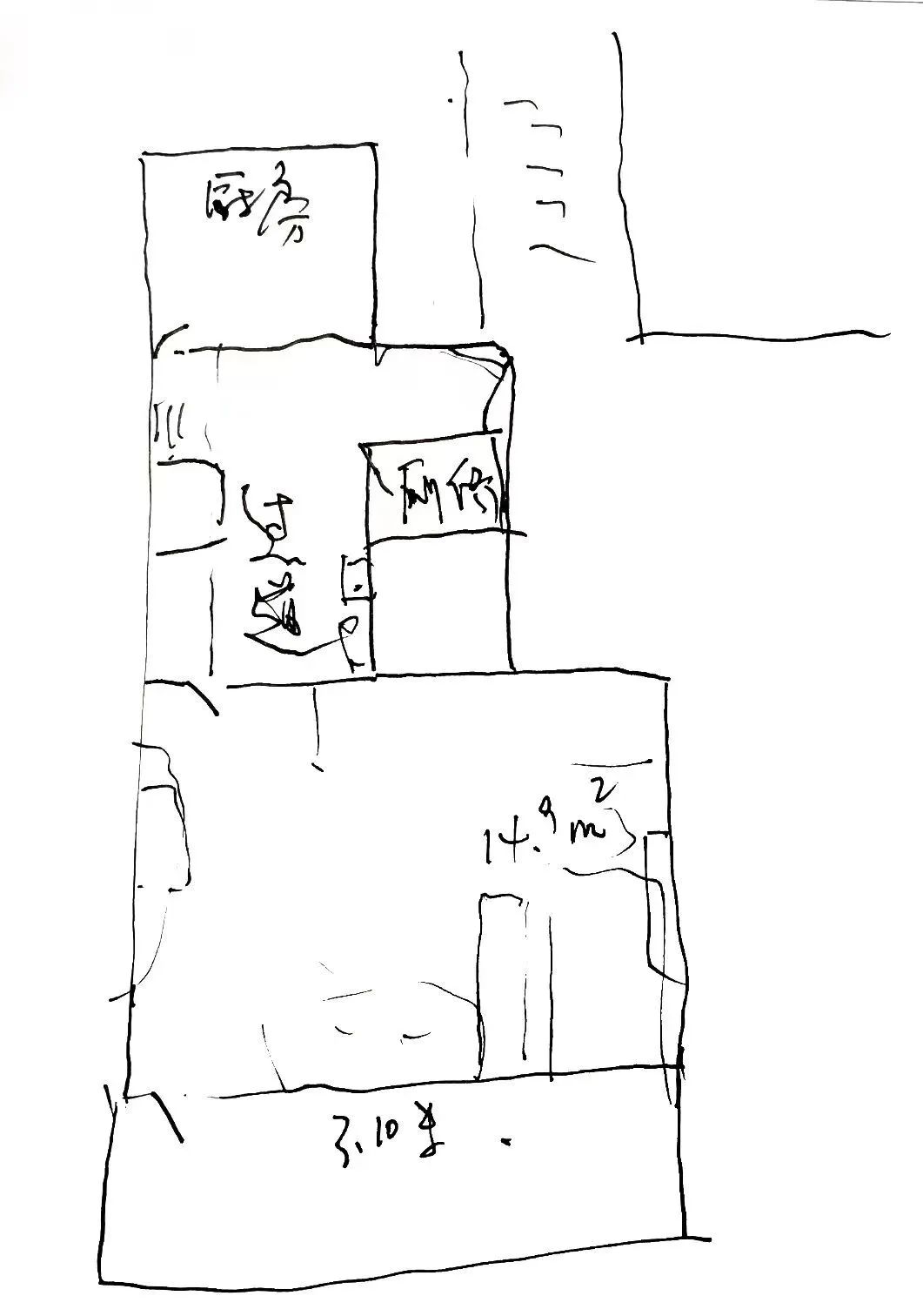

我们的采访在一家快餐店进行。徐先生戴上眼镜,抽出一沓文件。两个小时的采访过程,实为将一起家庭纠纷的始末复述三遍:第一遍,徐先生叙述,我们了解事件细节并翻拍文件;第二遍,我们理顺并复述事件过程,徐先生核对指正;第三遍,正式拍摄开始,徐先生回顾在虹镇的生活经历,并概括陈述动迁纠纷。震惊、愤怒、后悔、酸楚,愧疚、欣慰、失望、绝望,汹涌而出。普通话、上海话、文白夹杂的陈述腔轮番上阵。

“动迁前我得知,虹镇老街的户口登记将会短暂开放。考虑到哥哥徐建国已获得父母于双辽支路的房产,而姐姐婚后的房子仅一室一厅,遂决定以照料父母一切生活起居为条件,将姐姐及其子的户口迁至虹镇父母处。双方达成协议,姐姐同意负责照料老人,并将此写入户申请书。

2013动迁安置方式由原先的“数人头”变为“数砖头”,我们家分得三室一厅的安置房一套。在我的努力争取下,最终分得同单元、同朝向的两室一厅安置房两套,其中,601室购房人为我本人与父亲,暂由我父母居住;1101室购房人为姐姐母子二人与母亲。入住后,姐姐坚持认定当时迁入虹镇户口为父母意愿,安置房产权归父母所有,否认曾承诺照料二老,并携父母办理1101室房产公证及所有权转移登记。

父亲因脑梗过世后,601室由母亲一人居住,直至2020年2月母亲住院。姐姐方为防止我探视,不待住院期满,便安排母亲转移。自此601室无人居住,我直至当下仍不知母亲去向。

我家目前的住房面积不足15㎡,已无法满足家庭需求。我提出搬入601室居住,受到姐姐的多次阻挠,遂于2017年就601室房屋产权分配问题向宝山区人民法院提起诉讼。经法院判决,我拥有601室9/16的房屋产权,母亲拥有5/16,姐姐、哥哥各自拥有1/16。最终由我提出出售601室,依法定份额分配售房所得。我希望以此妥协之举作为家庭纷争的了结。姐姐方同意出售,但要求售房所得的所有税费由我承担。我遂彻底对之失望,从此不再有任何联系。601室至今空户,母亲不知去向。我一个曾经的工人和司机,自写诉状,硬是翻烂了民法,几乎成了半个律师。”

不妥协而最终主动妥协,于对立者和中立者都意味着棘手。我们不插话,理解与安慰最难出口,灾难的气氛容不得半点天真的破坏。

采访结束后,徐先生讲起年轻时做司机跑工地的往事。有一瞬间,我想到了上周采访的一位63岁老伯。他选择妥协。当谈到这个话题时,他佝偻下去,避开了我的眼睛。他们的眼里都有深深的闪光。

访谈者:周千沁(19级建筑学)

徐先生手绘的老宅平面图

徐先生现住址小区(摄影:李昂)

重访老虹镇人————虹镇老街邻里口述史研究计划

指导教师:李彦伯

参与学生:周雪婧、周书涵、黄曦、周千沁、武雨菲、杨芊芊、张子越、沈含章、陈尧、傅煜、顾缃、王瑞姝、张雪、韩滨竹、谢宇昕、唐磊、生晓融

澎湃新闻团队指导:许海峰

团队成员:毕馨元、冯锐、李昂、李谦、王小小、闫以豪

推送封面摄影:田德辉(16级建筑学)