新闻中心

2023

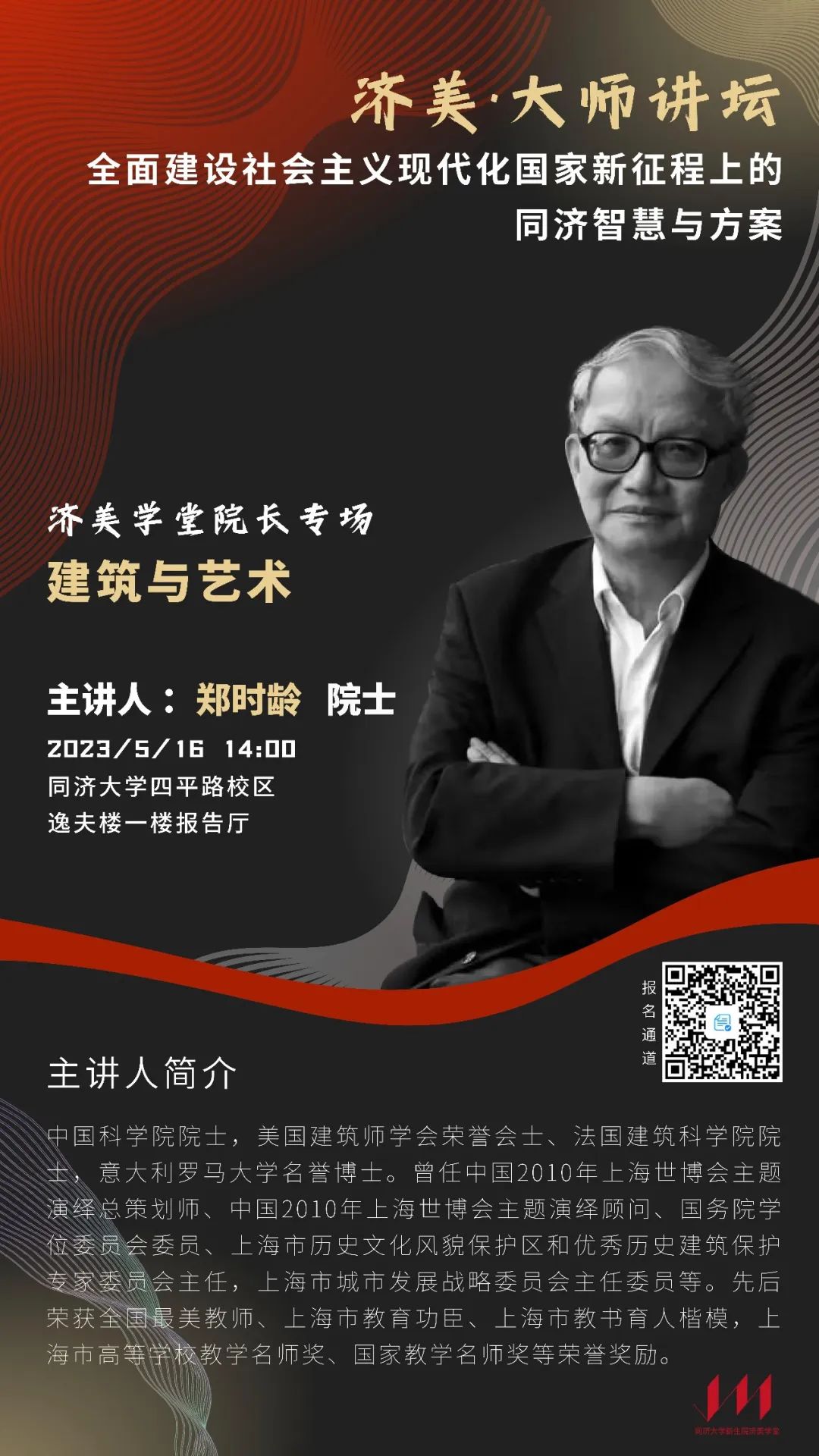

济美·大师讲坛

建筑与艺术

05/16

2023年5月16日下午,以“全面建设社会主义现代化国家新征程上的同济智慧与方案”为主题的2023“济美·大师讲坛”系列报告会在同济大学逸夫楼一楼报告厅举行,中国科学院院士、同济大学新生院济美学堂院长郑时龄教授为学生讲授《建筑与艺术》。此次报告会也是同济大学116周年校庆重要活动之一。建筑与城市规划学院党委书记刘颂、院长李翔宁,新生院党委副书记方雅静出席本次活动,活动由新生院副院长单烨主持,全校三百余名师生到场参与学习。

跟随《城市筑梦人》宣传短片,全场师生共同回顾了郑院士在建筑研究、历史建筑保护、城市设计和教育教学等领域的卓越贡献,从中体悟了与历史文脉、城市文脉相承的建筑理念以及“人际之和、天人之和、身心之和”的人文情怀。

跨越时间和空间、跨越现实和艺术、跨域地域和国别,建筑站在工程、物理、机械、经济和工艺的基础上整合绘画、雕塑、音乐和诗歌等艺术形式,不断在时代浪潮下完成实用性和审美性的兼收并蓄,成为“总体艺术”。郑院士讲到,无论是蕴含“人民城市人民建、人民城市为人民”精神的杨浦滨江示范区或是引领艺术和建筑潮流的2010年上海世博会,都体现着建筑作为总体艺术的独特存在,建筑形貌可能被时空侵蚀但其艺术内核却历久弥新、久不褪色。

郑院士指出:“在所有的艺术中,建筑与雕塑的关联度最高,因此也产生出建筑/雕塑(ArchiSculpture)的特殊指称。建筑和雕塑在造型、空间、几何形、物质性方面具有某些共性,这是基于它们在自然中的空间关系所决定的。建筑师和雕塑家都向自然学习,从中获得灵感,建筑和雕塑一般都具有人性的尺度和城市空间的尺度。”

谈到建筑与绘画,郑院士告诉师生:“绘画不仅是现实建筑的摹写,也是未来的建筑创造,绘画是人们认识、思考并创造未来的一种方式,建筑也从绘画汲取思想和形象”。从建筑画由崇尚“制器尚象”的界画、到依据“中心投射、平面展开”的“鸟瞰图”、再到轴测图的发展历程可以窥见,现实或想象中的城市和建筑自古以来就是绘画的场景和主题,人们用绘画想象并表现未来。

论及建筑与摄影、建筑与电影的关系,郑院士表示:摄影与建筑紧密连接,对于绝大部分建筑,人们通常都是通过摄影才得以感知。某种程度上,存在于超越时空摄影中的建筑似乎比建筑本身更为现实。他告诉在场师生,建筑为电影的出现奠定了空间基础,研究建筑不能只从城市的角度出发,更有力的参照物是电影这种在时间和空间中展开的复杂系统。

“建筑、城市和城市生活对文学的影响,以及文学对建筑、城市和城市生活之间是一种持续不断的双重建构。”郑院士讲到,建筑和中国文学自《诗经》以来便结下不解之缘。《滕王阁序》《阿房宫赋》和《岳阳楼记》等千古名篇均体现建筑作为文学家抒发情感的载体;《红楼梦》作为根据建筑演绎的文学,呈现出一种“文学建筑”。

郑院士强调,建筑是空间中的音乐,而音乐则是流动的建筑。正如音乐中宫商角徵羽的旋律和起承转合的韵律,在建筑中可以看到由柱窗排列、层次比例和高低起伏构成的一段段节奏。郑院士将建筑与音乐进行类比,分析了北京天宁寺塔中的节奏和韵律,带领全场师生领略建筑构图与音乐的曲式构成、乐句和乐段结合形式上的相似性。

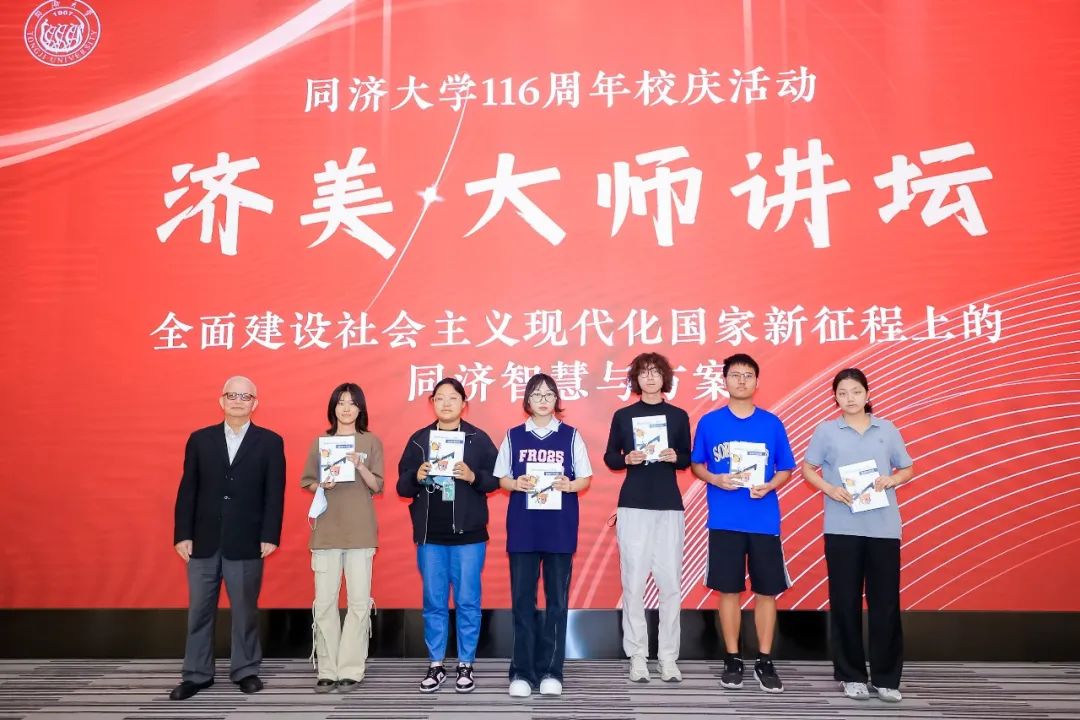

讲座结束,郑院士向学生代表赠送了亲笔签名的著作《建筑与艺术》,并对在场师生关于“人工智能对建筑行业的冲击”“理性规则和审美需求的平衡”和“新生专业的选择”等问题作了详细解答。郑院士用自身的成长经历鼓励各位学子博学众采,不仅要成长为建筑师,还要迎难而上主动学习、运用和融通新技术,成长为愈博愈专的艺术家、管理者和决策者,在筑梦路上为中国式现代化新征程提供更多的同济智慧与方案。

建筑与城市规划学院刘颂教授代表全体师生向郑院士表达了郑重感谢。师者若水,润物无声,她说到,执教42年,郑院士不仅教书育人更立德树人,他一直陪伴在学生求知求真的学业之路上和崇德向上的成长之路上,是学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

经师易求,人师难得。在郑院士的引领下,济美学堂从2019年至今已培养了3000余名优秀学子。感怀师恩,济美学子在活动最后为郑院士送上了一份特别的礼物——由济美学堂2019级到2022级同学们的百张笑脸拼成的一幅图画。今年是新生院首批学子交付“同济答卷”的一年,同学们的青春必将在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花,在中国式现代化新征程上一路逐梦、勇毅前行!