新闻中心-

导读

当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,我们需要共度时艰,一起努力控制疫情;也需要科学理性思考本次疫情的多个方面,反思和展望。中国城市科学研究会健康城市专业委员会和健康城市实验室启动系列推送,促进跨学科合作交流,推动多个学科共同探讨,从健康行为到健康环境,规划建设健康城市。

作者 | 姚 栋

同济大学建筑与城市规划学院 副教授

中国城市科学研究会健康城市专业委员会委员

自2020年1月7日官方披露新型冠状病毒疫情至今已一个月,整个国家的生产和生活都遭遇重大困难。为了保证国民经济的正常运行和救灾防疫物资的生产和运输,全面复工迫在眉睫。可以预见没有严重疫情暴发的城市在不远的将来即将迎来全面复工。鉴于社区和工作场所都可以落实卫生防疫的具体措施和责任人,通勤将成为下一阶段公共卫生的防疫难点。

1. 潜在的大规模个人交通

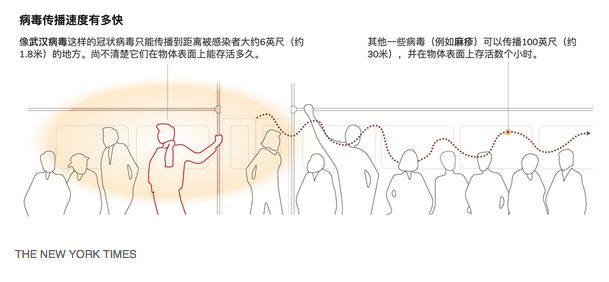

基于目前掌握的信息,新型冠状病毒主要通过飞沫传播。感染者的飞沫会波及其身边约1.8米距离,尚不清楚病原体在物体表面保持活性的时间。[1] 对于一般通勤人员只要避免人群聚集,佩戴医用口罩和手套,就可以有效地避免被传染的风险。

图1 新冠状病毒的传播风险

大城市当前主要的通勤方式包括地铁、公交车等公共交通,私人小汽车、出租车、网约车、助动车、自行车和步行等私人交通方式。仅就人群聚集造成的传染风险而言,私人交通方式远比公共交通安全,其中又以私人小汽车最为安全。考虑到国民收入、城市道路和环境承载力,以及实际运能,包括小汽车、出租车和网约车不应该也不可能成为主要通勤方式。因此在做好安全防护后使用助动车、自行车和步行等个人交通方式可能是相对而言感染风险更低的通勤选择。

据国家信息中心发布的《2019年第二季度中国主要城市交通分析报告》显示,全国10大城市平均通勤路程都在8km以上,用时都超过45分钟。其中,北京上海上班族平均单程通勤路程都超过12公里,平均单程通勤时间接近1小时。[2] 按照平均时速为25公里每小时的国标计算,12公里的通勤距离需要用时小于30分钟,通勤时间可能小于公交出行。尽管个人交通在耐候性和舒适度上明显低于公共交通,但是以防疫安全为前提势必会有大量通勤者选择个人交通方式出行。

以上海为例。2017年上海市公共交通日均客运总量1796万乘次。[3] 假设其中50%选择转由个人交通出行,且每个乘客均为上下班两次通勤,则出现449万个人交通通勤者。假设其中50%选择助动车或者自行车出行,则在高峰时间将出现超过220万新增的非机动车,为城市道路和交通管理带来巨大压力。面对疫情带来的城市通勤变化,建议从下面四个方面做出积极应对。

2. 优化个人交通通勤的建议

2.1 区域间非机动车专用道建设

在区域间为大流量的非机动车通勤开辟专用道甚至于高速专用道是可行的方案。德国在90年代就开始兴建自行车高速公路,国内外都有成熟先例可供借鉴。基于高德地图交通大数据发布的《中国主要城市交通分析报告》显示,北京市2019年5月开通的回龙观到海淀自行车高速通行时间略快于私人小汽车,大幅优于公交通行时间。[2] 划分临时性的非机动车专用道具有可行性,近年来城市大数据的普及可以提供科学依据。

图2 北京市的非机动车高速公路

2.2 主干路非机动车道扩容并设置待转区

在主干道增加非机动车路权,扩大非机动车道的宽度并为非机动车设置待转区可以有效避免交通事故。非机动车交通事故已经成为近年来高速增长的事故类型,面对潜在的大规模个人交通,非机动车道改革刻不容缓。我国台湾省在1968年开始采用机慢车两段左转制度,避免左转与直行非机动车之间的交通事故。[4] 郑州、邯郸和天津市等城市陆续试点设置“非机动车左转待转区”,以确保机动车和非机动车各行其道,安全出行。这些都是非机动车道扩容的有效经验。

图3 郑州东风路文化路的非机动车左转待转区

2.3 社区层面加大交通安宁化建设

在社区层面加大交通安宁化建设,限制机动车通行并增加非机动车停车场地,鼓励多样化的个人交通出行。为减少事故并恢复街道的公共空间功能,代尔夫特理工大学教授尼克·德波尔提出居住区道路花园化改造的生活庭院(Woonerf)概念,自1969年以来已被复制到世界各地。[5] 交通安宁化建设不仅在主要发达国家的社区层面有着广泛应用,在纽约、巴黎、伦敦等大城市中心区也有很多成功经验。以保障防疫安全为前提,以居住社区为单位划定交通安宁化区域并限定机动车车速和行驶方式是切实可行的措施。一方面鼓励市民多使用骑行和步行等个人交通方式,减少人群聚集;另一方面要消除人行道通行宽度和停车空间的死角,保障人与人之间,人与车之间的安全距离。

图4 共享单车阻碍人行道通行

2.4 对社区层面个人交通创新的包容管理

在社区鼓励多样化的个人交通出行方式,以防疫安全距离取代速度优先,以人为本共同构筑安全家园。自治共治在社会高速发展后有效弥补了政府治理能力的不足,认可国民对于自身安全的重视,认可国民创新能力对于全社会的发展有着不可忽视的价值。在交通安宁化社区的范围内,包容管理各种保障安全距离的个人交通方式创新,例如允许电动滑板车上路,允许快递员和接送学童的家长使用和临时停靠具备安全罩的助动车,对于减少近距离接触感染和主被动安全事故可能都有帮助。

图5 折叠后可以自动随行的电动滑板车

3. 对于大城市交通方式的反思

新型冠状病毒的疫情肯定可以被控制,但是它带给社会生活和城市规划的影响将是长期性的。从人与人之间的关系重新思考空间规划,防疫安全提供了一个新视角,个人交通通勤的思考只是一个开始。本次疫情改变了人与人之间的安全距离、社交方式和通勤选择,相信也会很大程度上改变城市的生活方式。重视每一个人的安全意愿以及对于美好生活的追求,不仅仅关注环境对人的影响,也要重视人与人之间的影响。

工业革命以来公共卫生危机促进了理性思维下的城市法规和城市规划的发展。本次疫情的发生和应对也符合传统规划思维——环境影响人,所以改变环境也能解决问题,关闭和封锁传染源,甚至封城的极端措施都符合这一线性思维。然而一旦人传人开始就进入了完全不同的发展轨迹,不再是环境影响人,而是人影响人,似乎传统的空间规划手段就失效了。这篇短文从个体视角重新思考了构建安全通勤的空间响应措施,希望能引发更多同行的讨论,也希望能够启发更多的国民参与城市生活的创新。

向本次疫情的每一位死难者致以深切的哀悼!向每一位防疫前线的工作者致以崇高的敬意!

图片来源:

图1 https://cn.nytimes.com/china/20200201/china-coronavirus-contain/

图2 https://www.xiangshu.com/thread-3651030-1-1.html

图3 http://www.sohu.com/a/244207217_760138

图4 作者自摄

图5 https://www.thepatent.news/2020/01/15/mantour-x-the-new-light-portable-and-self-balancing-electric-scooter/

参考文献:

[1] KNVUL SHEIKH, DEREK WATKINS, JIN WU, MIKA GRONDAHL. 新冠病毒疫情能有多糟糕?这里是六大关键问题[EB/OL]. [2020-02-01] [2020-02-06] https://cn.nytimes.com/china/20200201/china-coronavirus-contain/

[2] 数据思维. 城市大数据丨2019年Q2中国主要城市交通分析报告[EB/OL]. [2019-07-26] [2020-02-07] https://zhuanlan.zhihu.com/p/75296272?utm_source=wechat_session&utm_medium=social&utm_oi=827650901660540928

[3] 国新发布. 上海举行推进公交都市创建有关情况发布会[S/OL].[2017-10-10]. [2020-02-07] http://www.scio.gov.cn/XWFBH/gssxwfbh/xwfbh/shanghai/Document/1565669/1565669.htm

[4]机慢车两段左转标志[/OL]. [2012-12-10] [2020-02-07] https://theworld.fandom.com/zh/wiki/%E6%A9%9F%E6%85%A2%E8%BB%8A%E5%85%A9%E6%AE%B5%E5%B7%A6%E8%BD%89%E6%A8%99%E8%AA%8C?variant=zh-cn

Eran Ben-Joseph. Changing the residential street scene: adapting the share street (woonerf) concept to the suburban environment [J]. APA Journal, Autumn 1995: 504-515.

来源:健康城市实验室WLANlab

学院介绍

学院介绍