作为位置最为特殊的国家展馆,中国馆位于一处名为“处女花园”的露天草坪,紧邻花园旁边的一座堆满了旧油桶的油库也被派上用场,作为中国馆的“室内展区”。由于它位于展区的最里面,我们赶到中国展的时候已经接近晚上,照片很难拍得清楚。

回顾上一届策展人王明贤对上届作品的解释:是建筑,但又超越了建筑;是城市的一部分,但又把我们带到城市之上;它是一次本土材料现场营造,但又代表着都市人群远望家园的最新思考。这届主题关注于汶川地震重建,从某种程度上延续了上一届的关于对建筑本土材料现场营造和对家园的另一种关注。本届中国馆的主题为“普通建筑”(Ordinary Architecture),展览由在处女花园策划的“应对”和阿城在油库策划的“日常生长”两部分组成。

当中国跟全世界一起,追求标志性的“纪念碑式”建筑时,为参加第11届威尼斯国际建筑双年展的中国馆提出了“应对”的主题,“‘应对’针对的是一些最普通的情况,满足的是建筑的一些最基本的要求,也就是人们居住的最基本的需求”。“5·12”汶川地震给很大的震撼,“一个建筑师可能特别会创造新形式,但是碰到地震就傻眼了。新形式不是没有意义,但是不那么基本。”邀请了建筑师葛明、李兴刚、刘克成、童明和刘家琨参加,他们通过各自的方式都针对最近发生的汶川大地震推出了抗震环保的设计。

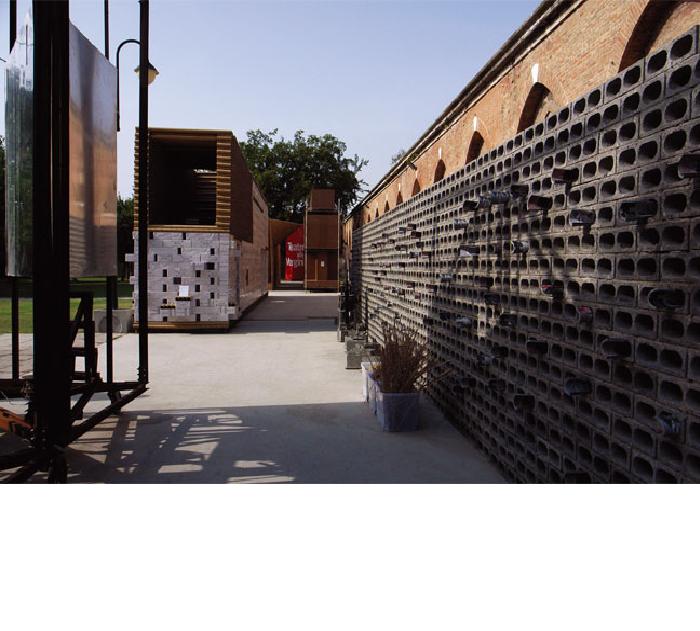

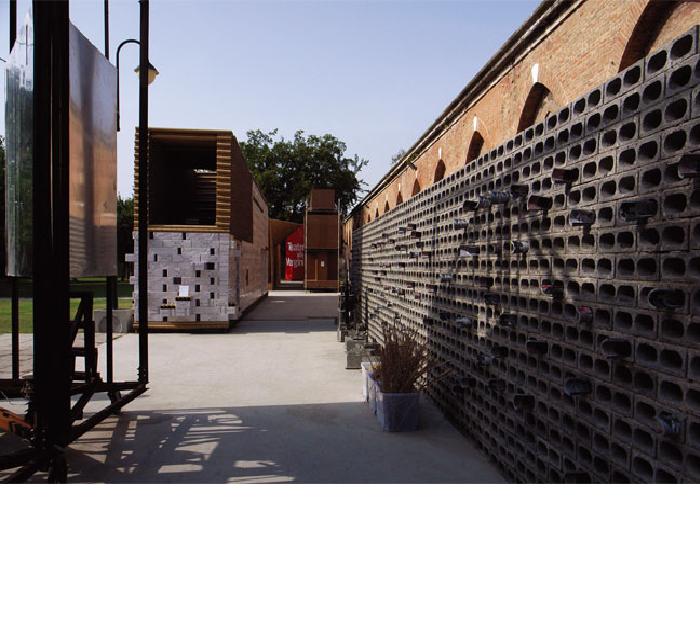

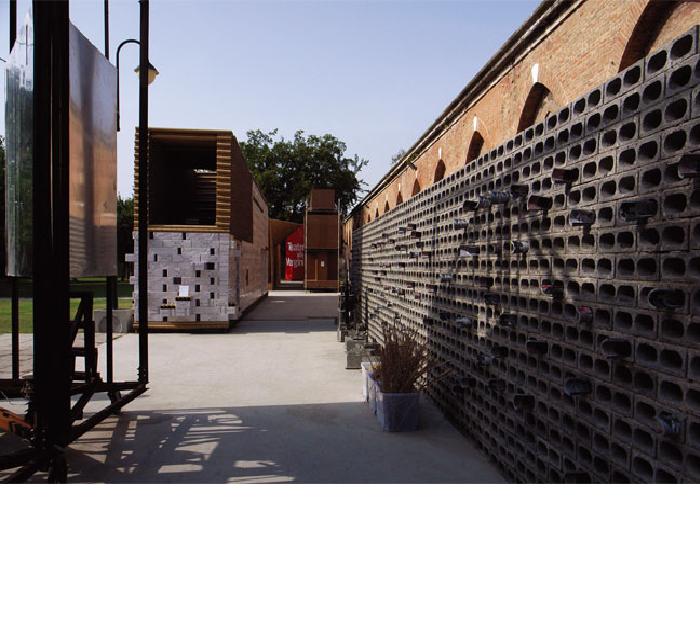

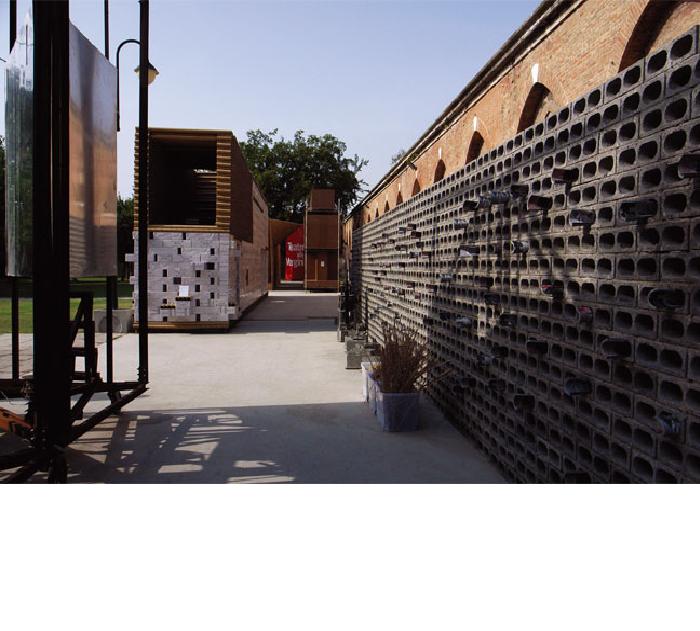

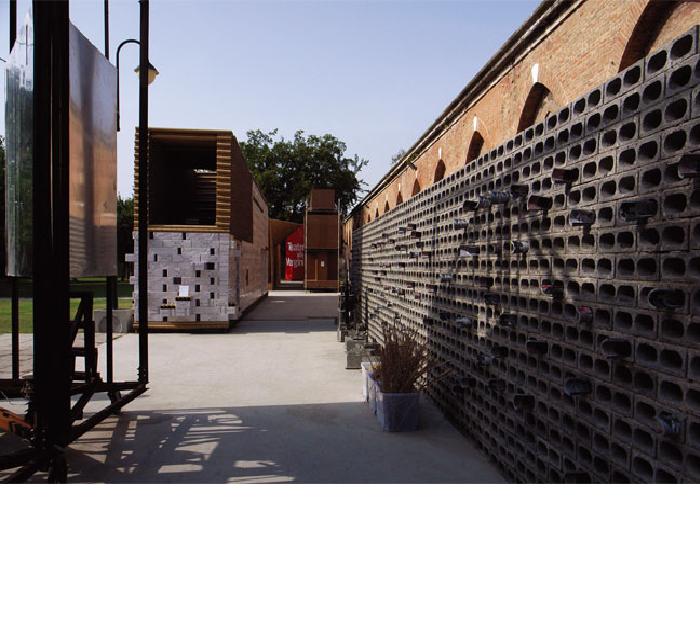

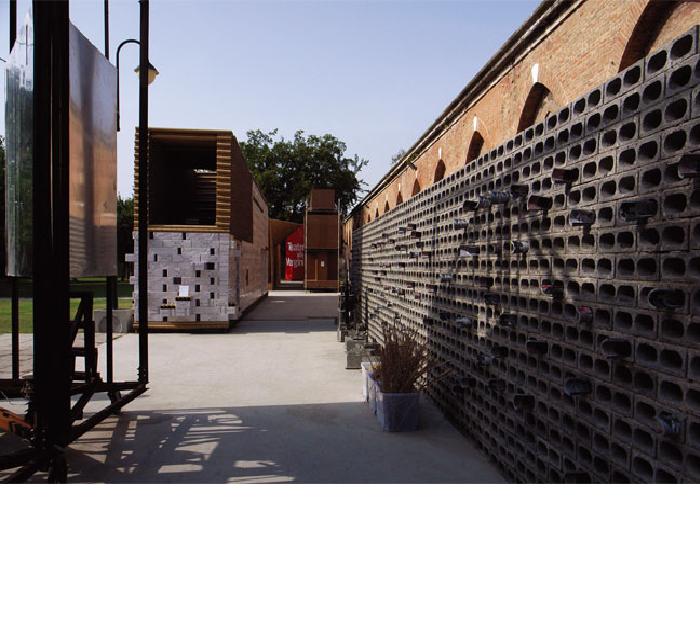

出于保护历史遗迹的考虑,“应对”的部分被安排在了通往处女花园的过道上,五个又像装置,又像房子的“建筑”顺着过道依次排开—纸房子、会收集雨水的房子,会移动的墙、能住人的脚手架、用碎砖块和稻草制成的建筑用砖。

能够在双年展上看到国内著名建筑师的参展作品,我们已经觉得颇有收获。而能够看到自己学校的童明老师参展,则让我们倍感亲切和自豪。童老师在作品“支架栖所”的构思中认为,房屋的建造都离不开脚手支架,原因在于脚手支架作为一种支撑性的结构,既不坚固,也不持久。脚手支架不但可以作为一个正在建造之中的房屋的临时栖所,其本身就可以成为一种支撑性的栖居结构。每当大规模的自然灾害发生,如四川地震,就会导致大量人口流离失所,无处安身。常规性的安置用房因生产周期和运输周期而无法在极短时间内提供有效帮助。常规、普及、廉价的脚手支架以及现成的大量工业化建筑产品,在略加重组调整之后,即可投入安置灾民的用途,为灾民提供短期的、满足最低及体面生活的要求。

其他设计师的作品也各具新意。刘克成设计的建筑将屋顶做成集雨器,这样可以通过收集纯净的雨水解决灾民的饮水问题;刘家琨设计的再生砖以地震废墟中的残瓦碎砖为原料,达到充分回收再利用的环保效果;作为唐山地震幸存者的建筑师李兴钢则推出自己设计的“纸砖宅”。此次展品的妙处还在于,除了可以近距离的观看材质、体验空间,还可在建筑中歇息片刻,是很好的游览憩息处所。

在阐释展览意图时,策展人如是写到。

“和强调创意独特的重大公共、文化项目设计不同,普通的建筑总是在应对、协调、周旋各方面因素。建筑师们必须跳出常规思维应对建筑技术以及社会经济体系的挑战,同时还要与大自然一番周旋。” 这次中国建筑师在本次展览中尝试用另一种材料或者方式来解决“building”这个问题。

中国馆给我们的威尼斯建筑双年展之旅画上了一个圆满的句号。参观完毕,穿越船坞,坐在海边看夕阳晚霞,脑海中还在回味着双年展的精彩之处。可惜篇幅有限,不能更多的与同学们分享。

告别威尼斯,意犹未尽的我们又要回到魏玛,继续书写我们自己的精彩生活。