新闻中心

不知不觉,到柏林已经一个多月,课程学习在十月中旬陆续开始了。虽然一开始遇到了一些与德国人沟通方式上的矛盾,但渐渐地,一切都步入了正轨。

柏林工大的双学位项目是城市设计方向,仔细研究了既定的课程,发现不同课程之间的联系十分紧密,互相配合,相辅相成。这里的授课方式是鼓励学生亲自去调研和走访,发现城市中的问题和了解当地市民的需求,此外上课的形式不拘一格。

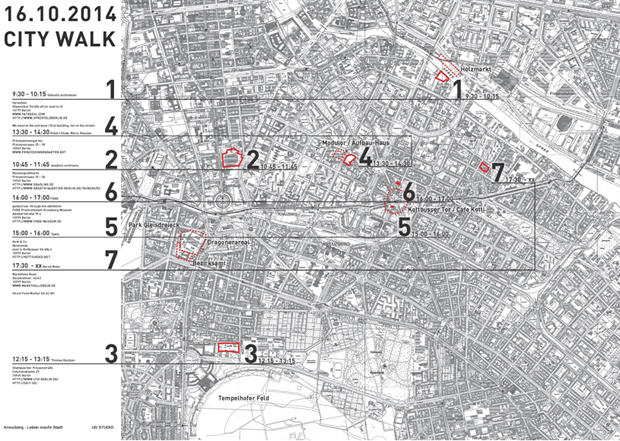

例如,Urban Design Studio的第一次正式课程便是行程满满的一天City Walk,三十几人浩浩荡荡地骑着自行车穿梭于柏林市中心的Kreuzberg区,拥有标志性建筑项目的七处基地是我们重点停留的地点。每到一个地点,都会有不同的人为我们讲解项目的起源、发展以及遇到的困难。设计师、房地产开发商、城市农耕管理者、抗议群体的领袖、美食广场的投资者都可以成为我们的老师,犹太博物馆对面的花市、城市农场Prinzenssinnengarten、抗议者聚集地Kotti Café、克罗伊茨贝格区博物馆以及美食广场的地下室都可以成为我们的教室。这些项目或运营良好,或面临房价上涨居民迁出,或处于荒废状态正在寻求新的生机。经过一日高强度的调研,我们对Kreuzberg区这个在过去二十几年内经历了两次人口大洗牌的特殊区域有了初步的了解,这里聚集了大量移民和激进分子,同时也有与之数量相当的中产阶级;清楚了不同利益群体间的对抗与多元文化的碰撞,是我们在城市设计中需要重视的核心问题。而下一次课程的任务便是将大家分成代表不同利益团体的四组进行辩论:谁拥有城市?谁建造了城市?我们想要居住在什么样的城市中?

再例如,Urban Design Methods& Tools这门课第一次的任务,是让我们各自回到Kreuzberg,计划一条路线并按照其行走,抛开所有专业知识的束缚,离开导航设备的帮助,运用你想用的各种办法去观察、记录,观察的内容可以是任何方面,声音、标牌、道路、活动等。之后画出脑海中的地图,来反映这次的步行给自己留下最深的印象是什么。

虽然平时课程并不轻松,但傍晚和周末是大家绝对不会虚度的美好时光,上周日恰逢李恆晔的生日,大家呼朋引伴,一展厨艺;小酒助兴,中西合璧;餐后桌游,不亦乐乎;半夜三更,不愿散场。我们难得的疯狂给了宿舍楼里夜夜笙歌、日日爬梯的外国友人一个中国式的回应。

大家对于柏林的了解在一点点深入,它的历史、它的文化、它的美值得我们去慢慢品味。借用近几日柏林灯光秀投影在勃兰登堡门上的表白:We Love Berlin!!!

作者:徐梦雅