新闻中心

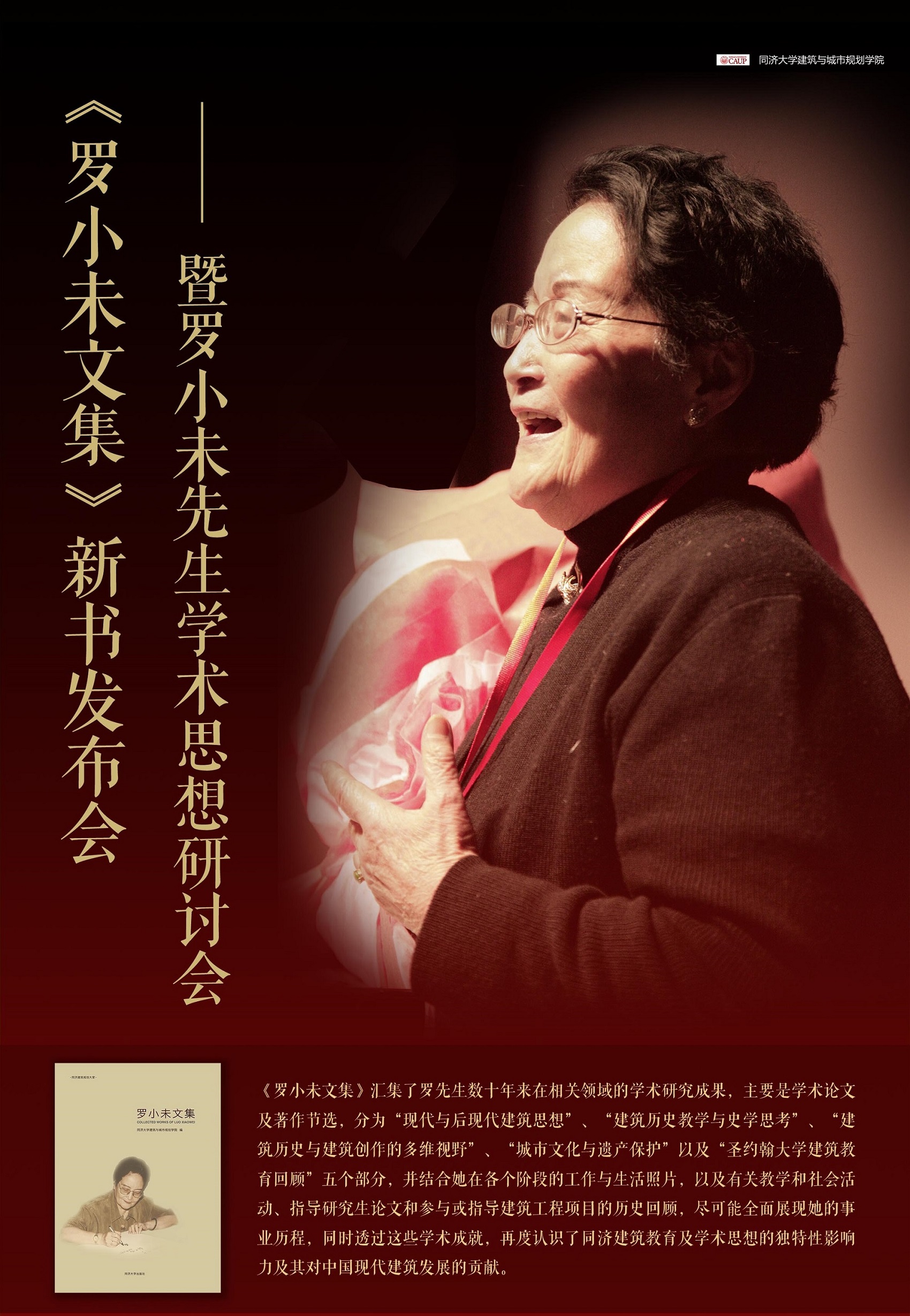

2015年11月19日上午,由同济大学建筑与城市规划学院和同济大学出版社联合主办的《罗小未文集》新书发布会暨罗小未先生学术思想研讨会,在同济大学建筑与城市规划学院钟庭报告厅隆重召开。

未及大会开幕,报告厅的门外便已聚集了大量专程赶来的专家学者、罗小未先生的故交后学,以及同济大学校、院两级领导和上海市建筑学会、民盟上海市委的领导。一时间群贤毕至,少长咸集,气氛热烈。当李德华先生陪同罗小未先生一起来到会场时,大家纷纷簇拥着建筑界这对杰出的伉俪,向罗先生道贺,争相合影留念。

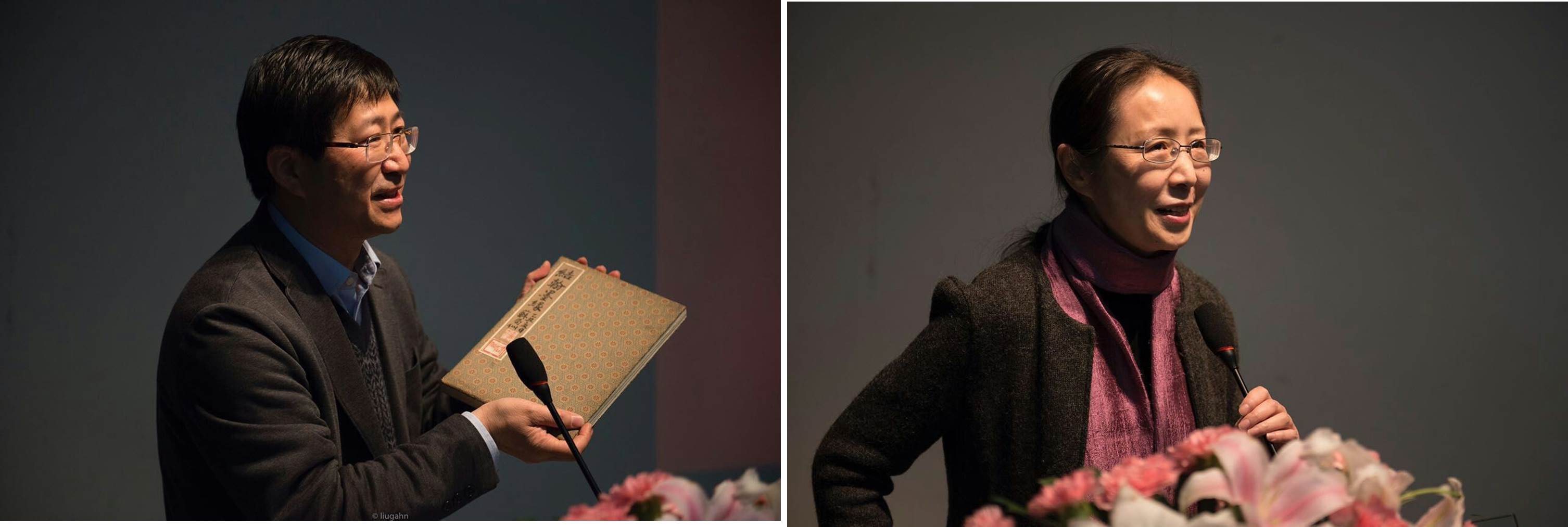

研讨会由同济大学建筑与城市规划学院党委书记彭震伟教授和罗先生的弟子卢永毅教授先后主持。

(左:彭震伟,右:卢永毅)

会议伊始,大屏幕播放了介绍罗小未先生事迹的回顾短片,求学圣约翰、入职同济、编写教材、撰述专著、教学出访、履职参政,夫妻情、母子情、师生情、同谊情、爱校情、爱国情,交织成一幅幅动人的画面,先生的风采不断迎来阵阵热烈的掌声。

(图为罗小未先生和李德华先生与大家一起观看视频)

伍江副校长以校领导和弟子的双重身份首先发言。他指出,罗小未先生是同济大学建筑与城市规划学院唯一被称为先生的女教师,是同济大学的宝贵财富,是同济大学理工学科背景下一抹动人的亮彩。他从开放性、时代性、开拓性、思想性四个方面总结了罗小未先生的学术思想,这四个方面不仅使罗小未先生始终走在学界的前列,更成为同济大学乃至中国建筑学界一派学风的重要引领。

第二位致辞的是吴志强副校长。曾经是李德华先生学生的吴教授,深情地从罗先生为人师母的点滴小事谈起:她爱家庭、爱学生、爱社会、爱明天,正是这种大爱的精神,使罗小未先生战胜了人生的磨难,也造就了同济大学建筑历史与理论研究方向优良学风的一代代薪火相传,造就了同济大学建筑与城市规划学院纳百川、汇万流的学术凝聚力。

(左:伍江,右:吴志强)

市民盟秘书长姚卓匀女士和宣传部副部长吴鸣放先生代表民盟上海市委到会祝贺。姚卓匀女士从参政履职的角度,向大家展示了罗小未先生学术之外的政治风采。作为中国民主同盟的优秀代表,罗小未先生履职同济民盟、上海市民盟、民盟妇委和高教委、民盟中央,先后担任上海市人大代表、市政协委员和全国政协委员。她是民盟的一段传奇、一颗明珠,她的知性之美、专注之美、尽职之美,始终是后辈的仰望。

曹嘉明先生和吴之光先生代表上海市建筑学会到会祝贺。现任上海市建筑学会理事长的曹嘉明先生,在致辞中回顾了罗小未先生曾经担任上海市建筑学会理事长十余年期间,对于推动建筑界的广泛交流和互动所做出的贡献。

(左:曹嘉明,右:姚卓匀)

同济大学建筑与城市规划学院院长李振宇教授和同济大学出版社社长支文军教授代表研讨会的主办方致辞。李振宇院长《永远优雅的罗先生》的发言,以“崇古厚今”“严慈相济”高度概括总结了罗小未先生的建筑观、学术观和教育观,热情赞扬了她对引介与传播现代主义之后国际上多种建筑理论与思潮做出的独特贡献。支文军教授则从出版人的角度,详细介绍了《罗小未文集》的编撰过程及其力求在文字背后展现的学术品质与人文精神,并衷心感谢罗小未先生对同济大学出版社和《时代建筑》杂志的关心与指导。吴长福教授亦以“同济建筑规划大家”丛书发起人的身份,对《罗小未文集》所代表的同济大学建筑学科奠基人及其作品出版,在传承同济历史和精神方面所做的贡献表示感谢。

(上左:李振宇,上右:支文军,下左:吴长福)

郑时龄院士和常青教授先后代表罗小未先生的弟子发言。郑时龄院士在对罗小未先生教学、研究和学术交往历程的回顾中,详细梳理了罗小未先生的教育思想和学术思想,在建筑学诸多领域开拓、创新的贡献,以及这些贡献对同济学派的形成和中国建筑学教育与学科发展的历史性意义。如果“建筑是凝固的音乐”,罗小未先生就堪称建筑界的周小燕,常青教授以亲身受教的经历,深情回顾了罗小未先生对其自身成长的引领作用,高度总结了罗小未先生所代表的同济前辈虽“门高户大,却无门户之见”的宽广胸怀,讲质求真、打开视野、独辟蹊径的学术境界,以洋为鉴、以华为本、真诚待人、不卑不亢的国际交往风范等,及其对自己人生态度、价值取向的深刻影响。

(左:郑时龄,右:常青)

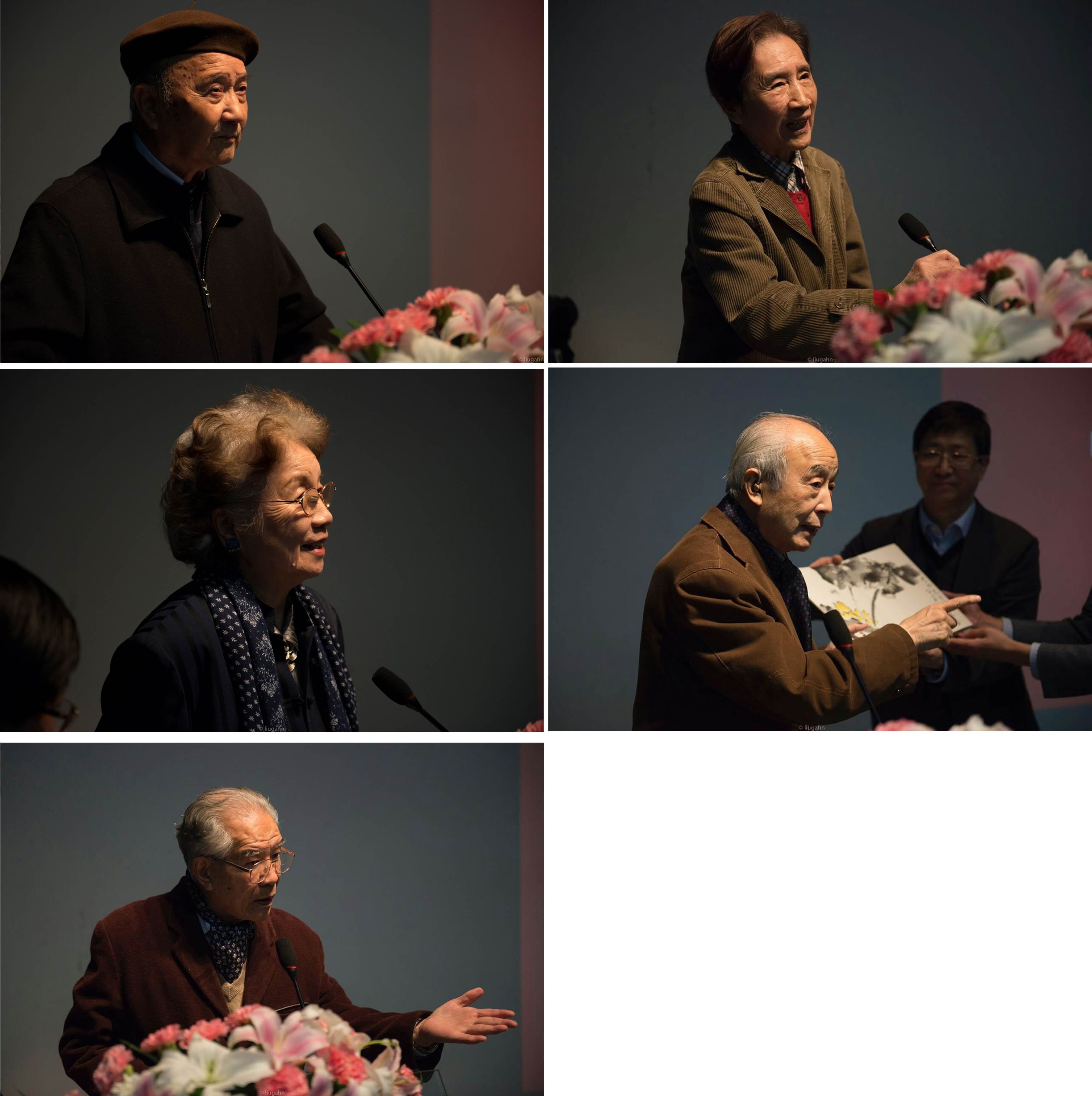

罗小未夫妇的老同事、挚友和早年学生代表也分别在这次难得的聚会上道贺发言,他们有《城市规划学刊》主编、近90高龄的董鉴泓先生,上海章明建筑设计事务所有限公司董事长章明总建筑师,朱亚新与王季卿老教授伉俪,建筑系老系主任赵秀恒教授等。朱亚新教授以一联“濡沫风雨六十载,比翼金砖。切磋教育终生事,遍栽桃李”向罗小未夫妇致敬,赢得了与会者的一致赞同。

(上左:董鉴泓,上右:章明,中左:朱亚新,中右:王季卿,下左:赵秀恒)

此外,罗小未先生的女儿、女婿,同济大学建筑历史与理论学科教师、研究生,与诸多媒体记者也见证了此次盛会,还有许多到场的年轻学子,大家都被会上的一幕幕场景深深打动。

《罗小未文集》的出版经历了近一年的准备,集聚了多方的支持,也倾注了卢永毅教授和钱锋副教授两位执行编委的许多努力。卢永毅教授最后表示,系统梳理先生教学与学术贡献是晚辈义不容辞的责任,文集的出版是一个新的开始,它会激励我们进一步研读历史,开拓未来,使同济建筑学的教学思想和学术传统能够更好地延续和发展。

(图为大合影)

(文 / 刘雨婷;图 / 刘刚)