新闻中心

由同济大学建筑与城市规划学院景观学系、建成环境技术中心主办,上海城市困难立地绿化工程技术研究中心协办的“高密度城市立体园林技术与研究论坛”于2017年7月8日-9日圆满举行。此次论坛以城市立体园林技术和研究为主题,探讨特大城市、高密度人居环境背景下,城市立体园林技术创新的机遇与挑战。

7月8日晚,参会活动发言嘉宾提前举行了“高密度城市立体园林技术与研究专家交流会议”,来自各地的9位参会专家介绍了各自的研究领域进展,交换了当前关于城市立体园林趋势与研究的经验体会,共同提出今后要加强合作与交流,促进立体园林技术与学术研究的学术交叉合作。

7月9日,来自北京、上海、武汉、广州以及新加坡的12位立体园林行业的学者结合各自的研究领域和近年成果进行了系列主题报告与分享。

论坛活动首先由同济大学建筑与城市规划学院副院长张尚武教授做开场致辞。张尚武教授从中国城市发展挑战与技术研究前沿角度肯定了本次论坛活动的举办意义,并感谢来自国内外各地专家的参与和支持,希望能持续性开展这一领域的交流与探讨。论坛由同济大学建筑与城市规划学院院长助理、建成环境技术中心副主任、景观学系副教授董楠楠博士担任主持人,12位专家依次介绍了其在各自领域的研究进展。

同济大学建筑与城市规划学院副院长张尚武教授在开场致辞

北京市园林科学研究院风景园林规划设计研究所所长、教授级高级工程师韩丽莉发表主题为“绿色中国—我国种植屋面发展的机遇与挑战”。她从城市热岛效应、城市内涝、大气环境三大问题指出了我国城市立体园林发展的机遇与挑战,通过翔实的数据回顾和展示了以北京市为例的立体园林发展历程及其实施成效和技术特点,并结合近年完成的立体园林示范项目,总结了适宜北京地区的种植屋面技术策略。韩丽莉教授提出立体园林不仅契合了国家政策,而且从长远来讲是改善城市生态系统的措施,需做更多的技术研发,结合多学科共享、共谋、共创、共赢,共同打造一个无愧于时代的“绿色中国”。

新加坡国立大学设计与环境学院建筑系教研主任陈培育副教授发言主题为Improving the Performance of Green Roofs。他从城市立体园林效益的批判性视角切入,提出如何识别和评价立体园林的环境生态效益。基于新加坡国立大学研究团队研究成果,陈培育副教授结合环境效能数据模拟与监测、生态绿色效益的投入回报模型,建立了基于全生命周期的立体绿化效益定量评估方法,提出立体园林技术不应单纯追求技术和造价的提升,而是要从适地性出发并尽可能地减少建设和维护成本,提高综合效益。

上海市园林科学规划研究院规划研究所高级工程师郑思俊副所长发言主题为“屋顶绿化发展的土壤问题及其创新技术”。他介绍了上海市屋顶绿化现状和土壤发展现状及其存在的问题,着重针对屋面种植构造中的土壤技术和构造技术创新,总结了团队近年完成的土壤性能改良工作,并结合在保水控温材料、土壤替代基质、土壤系统构造方法等方面的技术创新,展示了相关技术应用转化的建成项目案例经验。

同济大学建筑与城市规划学院景观学系张德顺教授发言主题为“园林植物与建筑共生:让自然回归生活境域”。张德顺教授密切结合同济大学人居环境学科背景,从植物与建筑的共生关系,着重阐述了建筑系统及其所在环境中植物介入的必要性与空间价值,通过对于人居环境构建与植物共生互利的案例与发展趋势总结,从教学、研究和实践角度综合地展示了人居环境与自然生态绿化的交叉研究与标志性成果。

中国建筑工程总公司技术中心环境工程研究室主任、高级工程师王珂博士发言主题为“墙体绿化的生态功能研究与实践”。他围绕墙体绿化阐述,基于实证数据和案例归纳了墙体绿化比人工净化器具有更好的空气净化、降噪和景观功能效果。王珂博士结合国际案例研究与经验借鉴,提出建立具有特色的室内外绿墙技术体系,并在智能控制、气候适应性方面不断开展了交叉领域的技术创新,在多样化的绿墙功能需求与跨地域的体系应用提供了宝贵的研究经验。

华中科技大学建筑与城市规划学院景观学系王通博士发言主题为“绿色屋顶谈起:基于LIDIMPs的雨水径流控制系统的技术辨识与工程应用”。他回顾了目前低影响开发中雨水径流控制系统的技术判识与研究思辨,结合所在团队近年做的一系列屋顶实测研究和数字模拟分析,阐述了绿色屋顶的雨水滞蓄性能,在此基础上进一步提出屋顶绿化在海绵城市大背景下的生态功能定位不应是单一的项目举措,而应是城市综合问题解决方案中的一环,同时要通过数据的共享来实现跨地域的研究平台。

清华大学建筑设计研究院生态规划与绿色建筑设计研究所袁凌副所长发言主题为“浅谈屋顶绿化生态系统”。他以清华院生态所办公楼立体绿化为例探讨了研究立体绿化全生命周期和生态效益的视角,经过自然的“意外”之后思考生态系统理论的引入,指出新的生态系统应该是应用在整个城市范围中的。结合国内外案例,袁凌副所长对立体绿化的水系统、土层构造中的生态系统分别进行了归纳,最后借鉴国际上杂草屋顶生态系统概念,重新审视了屋顶绿化的生物多样性,提出了动态的生态系统的理念,并建议更多地关注更适应本土、更加长效且能保持弹性动态的屋顶绿化系统。

新加坡国家公园局设计研究与开发署主任、城市绿化与生态中心杨明忠副主任发言主题为“From Garden City to City in a Garden——an integrated greening approach to urbanization”。杨明忠副主任从新加坡城市背景与生态绿化理念的转变开始,介绍了新加坡从城市生存理念发展到生态理念的演进过程,从高密度背景下的有限用地逐步形成了数量性、网络化、空间化的立体城市园林格局。作为在城市园林绿化方面具有创新意识的国家,新加坡近年不断地通过多专业的交叉创新突破三维空间限制,并向着更加多维的方面创造出更多绿色前沿技术。

同济大学建筑与城市规划学院景观学系骆天庆副教授发言主题为“屋顶绿化构建城市绿色基质”。骆天庆副教授从国际上绿色屋顶技术体系比较出发,以屋顶绿化的实际养护问题为例,指出了上海当前屋顶绿化主要的发展方向之一是关注存量建筑类型及轻质、低养护屋顶绿化技术的研究与应用。结合近年的试验测试与技术应用测试,骆天庆副教授提出了针对上海地区气候特点的简易式屋顶绿化技术模块与研发产品成果。

华南理工大学建筑学院风景园林系萧蕾副教授以“高密度城市中养耕共生系统技术的研究与应用”为题,结合国际都市农业模式,着重从生产性功能提出立体绿化系统可以为高密度城市实现永续有机的生产体系,以促进社区的人文交往、生态教育以及经济效益等多重价值;着重从技术原理、系统设计与构造体系等方面详细介绍了所研发的养耕共生系统的立体绿化技术研发成果。

同济大学建筑与城市规划学院建成环境技术中心副主任、景观学系董楠楠副教授发言主题为“R&D:屋顶绿化的性能化研究与功能化设计”。他从生命周期、工程体系、创新维度提出了城市立体园林的交叉性知识框架,提出了性能化研究与功能性设计的复合设计目标,并涵盖了工程体、生命体、经济链、社群网、数据流等5大空间向度。董楠楠副教授结合同济大学屋顶雨水花园、张江万科国创中心屋顶花园、上海市历史博物馆屋顶花园、苏州圆融时代广场屋顶绿化等近年的设计项目案例总结了屋顶绿化的性能化与功能化研究经验。

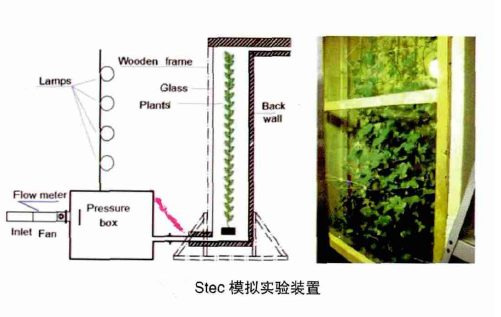

同济大学机械与能源工程学院博士研究生何旸同学发言主题为“建筑外表皮立体绿化热性能的研究”。他从绿色建筑围护结构的热工性能研究展开,通过理论和现场试验,比较墙体绿化和屋顶绿化对于建筑环境的影响,介绍了通过定量研究手段建立的绿色建筑围护结构热湿传递模型,并进一步提出了研究城市冠层条件下的热性能评价和城市建成环境立体园林条件下微热环境的研究分析思路。

同济大学建筑与城市规划学院景观学系副系主任金云峰教授为本次活动进行了总结致辞,肯定了本次论坛活动的意义与前沿性,并对于未来加强相关领域合作与交流提出了希望。

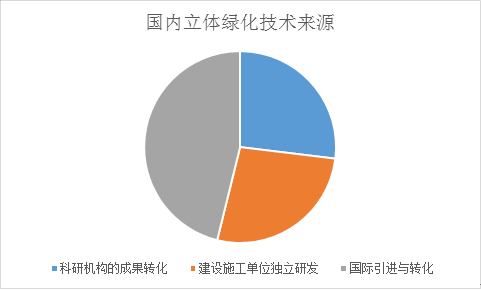

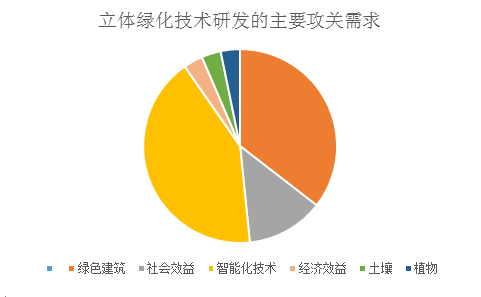

参与本次论坛的听众嘉宾不仅包括同济大学多个院系的师生,还包括来自上海及周边地区的立体园林行业的同行嘉宾近100人。茶歇与互动提问期间,讲座嘉宾与听众进行了深入的交流,扩大了本次论坛的交流深度。此外,本次论坛设置了现场问卷调研环节,归纳了参会行业专家对于立体园林技术与研究领域方向的需求与建议,从初步归纳总结不难看出目前我国立体园林技术从国外的引进转化较多,对于立体园林技术未来研究的主要关注点集中在绿色建筑性能和智能数字化技术应用方面。