新闻中心

10月27日,由同济大学建筑与城市规划学院城市规划系主办的2017“城镇化·城市人”国际研讨会在A楼(文远楼)三楼举行,来自国内外8所高校建筑与城市规划院系的10多位知名专家学者应邀参加了本次研讨会,研讨会由建筑与城市规划学院黄怡教授策划组织并主持。同济大学副校长吴志强教授、建筑与城市规划学院党委书记彭震伟教授、城市规划系系主任杨贵庆教授分别为研讨会致辞。

黄怡教授主持研讨会

吴志强副校长在致辞中表示,很高兴看到这次研讨会的主题突出了城市人这一关键,这也是中共十九大会议中所关注的重点。他回顾了2010年世博会主题生成与演绎的过程,指出在全球化背景下,中国的城市乃至世界的城市最大的问题在于,许多生活在城市里的人并不具有法律意义上的公民权。城市发展过程包括了物质建设过程和精神建设过程,国家建设已经逐渐开始关注并朝向精神文化建设,强调以人为本,以人民为中心。希望在我们的城镇化进程中更加关注“城市人”的感受,共同建设一个更加富强民主文明和谐美丽的中国!

副校长吴志强教授致辞

学院党委书记彭震伟教授在致辞中指出会议主题契合了人居III大会通过的《新城市议程》与此前的《2030年可持续发展议程》,即围绕着城市、城乡、社会该如何发展以及如何满足人的各种需求的中心问题。新型城镇化阶段不同于以往的发展模式,突出资源环境承载力与城镇化的关系以及城乡公平两方面。城乡规划学科研究早已不局限于物质层面规划,而更多探究其背后的动力,对于城市人的理解不仅是在城市里的人,更是处于整个社会体系中的人。

学院党委书记彭震伟教授致辞

城市规划系系主任杨贵庆教授在致辞中指出,研讨会主题“城镇化·城市人”反映了我国城镇化背景,揭示了城市人核心,也是党的十九大会议报告中明确的当前我国主要矛盾所在。人居环境建设要与社会发展目标统一起来,建设美丽中国、实施区域协调发展战略、实施乡村振兴战略,都与民生改善息息相关,与人居环境品质提升密切联系。城乡规划学要探索和揭示城镇化发展过程的客观规律,为城市人及更好的城市生活环境而规划。

系主任杨贵庆教授致辞

出席研讨会开幕式的还有建筑与城市规划学院副院长孙彤宇教授、城市规划系副系主任卓健教授。在接下来的研讨会报告环节,学者们就城镇化与城市人领域的重要议题报告交流了各自的真知灼见。

南京大学城市科学研究院院长、博士生导师张鸿雁教授以“特色小镇与田园城市——中国文化根柢的重构”为题,探讨了特色小镇、田园城市等的理论渊源与国内外实践,提出了特色小镇、田园城市及田园乡村等新型城镇化发展模式的创新理念,指出通过特色小镇、田园城市等的开发与建设可以重构中国文化的根柢。

张鸿雁教授报告

苏州科技大学建筑与城市规划学院城乡规划系系主任范凌云教授的报告题目是“‘人的城镇化’导向下苏州农民安置区空间优化策略”,研究构建了“人的城镇化”评价指标体系,通过苏州农民安置区进行实证分析,探讨空间要素与“人的城镇化”的互动机制,并基于此提出农民安置区实现人的城镇化的空间规划策略。

范凌云教授报告

青岛理工大学建筑学院城乡规划系系主任田华副教授则以胶州市三里河街道西辛置村为例,进行了“城乡规划理性与居民城市归属感分析”,揭示了城边村非农产业从业农民的身份困境,城市认同感和市民心态的缺乏,对城市规划的深度参与不够,直接影响了城市规划的执行效果,从而对城乡规划理性进行了批判性的思考。

田华副教授报告

我校建筑与城市规划学院李京生教授以“‘新城市人’与乡村社会网络——外出精英参与的村庄规划”为题,阐述了外出精英通过参与村庄规划,促进了村庄对社会资本的利用,提升了村庄治理主体的水平,“新城市人”与乡村社会网络的关联,使得村庄规划在信息、理念、资金、项目等方面具备了操作可行性。

李京生教授报告

武汉大学城市设计学院城乡规划系系主任魏伟教授报告的题目是“城市人视角下的社区公共服务设施规划应用研究”,探讨了城市人理论在武汉市社区公共服务设施布局与建成区判读及大都市区空间识别中的应用,运用大数据分析从供给与需求两方面评价公共服务设施布局,在此基础上构建武汉“15分钟”生活圈。

魏伟教授报告

建筑与城市规划学院黄怡教授的报告题目为“宜居城市与城市人权利”,在辨析相关概念内涵,并通过对宜居城市评价指标体系、规划实践和城市人权利空间表达的深入阐析后指出,宜居城市必定是关注城市人权利的城市,城市人权利是宜居城市规划建设的社会政治基础,城市规划应该帮助保护和实现城市人权利。

黄怡教授报告

华东师范大学城市与区域科学学院党委书记孙斌栋教授探讨了“什么样的建成环境有助于提高市民幸福感”,结合建成环境的“5D”模型,研究城市居民幸福感的建成环境影响因素,并分析社区人口密度、用地多样性、设计、公共设施可达性、公共交通设施距离、公共交通质量与数量等各因素与市民幸福感的相关性。

孙斌栋教授报告

建筑与城市规划学院李晴副教授以“高密度住区第三场所解析”为题,探讨我国快速城镇化进程中大都市高密度特征下的人性化场所问题,引入并归纳了“第三场所”的特征与标准,通过中原两湾城的案例,阐析了“第三场所”概念在国内的适应性、标准的不完全匹配性、空间布局的重要性以及公众参与的重要性。

李晴副教授报告

建筑与城市规划学院城市规划系系主任杨贵庆教授以“小尺度公共空间场所营造与社会资本再生产”为题,反思新城建设中工程合理性导向、市场利益导向、碎片化开发和城市总体目标产生的脱节,通过浦东新区缤纷社区案例,阐析小尺度公共场所营造对承载社区生活与保持社区多样性、丰富性和公平性的重要意义。

杨贵庆教授报告

复旦大学社会发展与公共政策学院社会学系副系主任胡安宁教授报告的题目为“户籍身份与社会距离”,以上海市中心城区数据为基础,将户籍登记状况与社会距离联系起来考察,分析了非户籍人口与本地居民社会距离的影响因素及作用机制,表明缩小不同户籍人口之间的社会距离是城镇化健康发展的重要途径。

胡安宁教授报告

梁鹤年教授报告

加拿大女王大学城市与区域规划学院前院长Hok-lin Leung(梁鹤年)教授以他近年来致力的“城市人理论开发”为题,详尽阐述了“城市人”理论的开发背景以及以人为本的城市化的递进逻辑内涵。基于理性人的假设,尊重平衡的自然规律,建立自存与共存的社会平衡关系,并应用在城市规划与建设中,可以为中国语境下的城市发展开辟适合的路径。

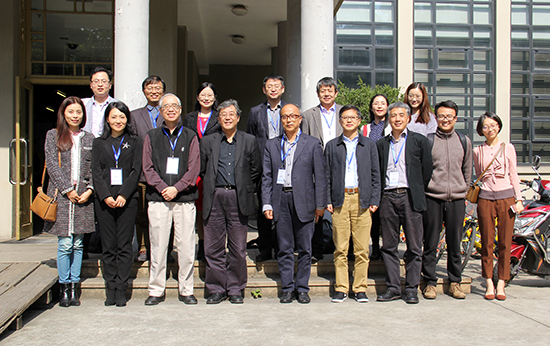

研讨会在上、下午学者专家精彩的报告之后都设置了讨论环节,围绕研讨会主题,与会嘉宾与师生进行了热烈的互动讨论和深入的交流,跨学科、多领域的思想与观点碰撞,让与会者聆听了前沿的理性探索与丰厚的实践思考,也给参会者带来了丰富多元的启发。参加研讨的还有学院城市规划系副系主任耿慧志教授、学院建筑系姚栋副教授、规划系赵蔚博士,来自同济大学政治与国际关系学院、同济大学现代农业科学与工程研究院等相关学院、《城乡规划》等专业期刊的多位学者和专业人士,以及包括国际双学位班留学生在内的博士、硕士研究生等。

在研讨会议程最后的圆桌会议环节,来自国内外高校的参会嘉宾们就“城镇化•城市人”论坛的年度化机制和主题研究的延续拓展进行了进一步的商讨,期待“城镇化•城市人”论坛能够在推动我国城镇化健康和可持续地发展、城市人需求满足与权利保障方面产生和发挥更多积极效应!

供稿:同济大学建筑与城市规划学院城市规划系