新闻中心

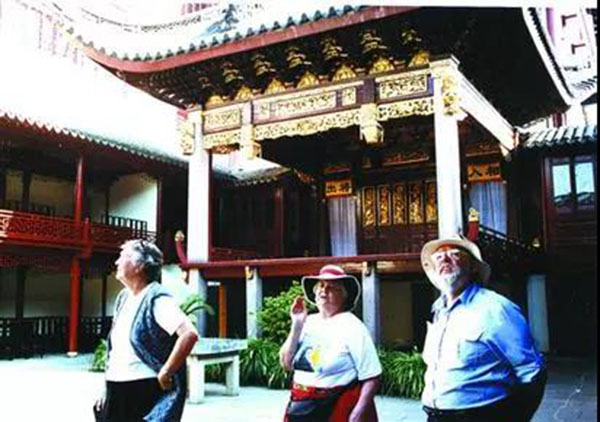

豫园东部修复工程由陈从周负责,其中的古戏园则由蔡达峰设计。 王仲德 摄

今年是陈从周先生诞辰100周年。与蔡达峰在北京他的办公室采访间隙,他两度快速起身,一次因柳絮关窗,一次拎起放在自己脚边的热水瓶,来给记者茶杯续水。记者曾于2002年采访过他,暌违16年,他还是一身素布衣,还是那般谦逊有礼、言思深锐,还是那个蔡达峰。

蔡达峰的1978

注目记者整理的师生时间轴,蔡达峰感慨自己这才意识到,他出生时,老师都已经42岁了。

1960年,蔡达峰出生在上海杨浦一户普通工人家庭,父母都是厂里的职工。

“家里和求学基本没什么关系。父母给的正能量是诚实、勤劳,有上进心,这是很重要的三点。”“父母工作也这样,没人要求,自己规规矩矩做。”

如果不是蔡达峰所在的厂子弟小学,“蛮幸运地”获得一个进交大附中的名额;如果不是学校“照顾我父亲援外工作,不在上海,母亲一个人上有老下有小”,把这个机会给了他;如果不是正好碰到恢复高考——

蔡达峰的人生完全可能是另一个样子。

尽管到高三才知要高考,靠了交大附中的学习氛围和教育传统,不到一年的复习迎考,最后他们那届录取率很高,蔡达峰名列其中。

但全校只他一人报了同济。

蔡达峰至今感念班主任朱颐老师,“颐是颐和园的颐”。

小学起一直在少年宫画画的蔡达峰偏爱文科,但招生数太少,报考风险太大,朱老师就指点他报考同济建筑系,会画画有优势。果然。蔡达峰至今感慨,竟然被她想到了这点。

他形容自己运气很好:数理化总算拼命补过了,分数考得不低。语文、政治都考得很好。最重要是恢复高考。“今年是改革开放40周年,经常想起高考对我们的改变,其实仔细想来,改变我们的不止高考,还有那时候整个社会对知识、对文化的一种追求,好像学习的热情一下子爆发出来。记得大学期间,我们的状态基本是求知若渴的,同济书店门口经常清早排长队,等开门买新出版的外国名著,看新书、新杂志,眼界突然打开了……”

也就在1978年,他第一次见到陈从周先生。

他秋季入读同济不久,11月陈从周应邀赴美,筹建纽约大都会艺术博物馆的“明轩”(那也被称为我国第一例出口海外的庭院建筑工程)。回国后,先生在学校4000人大礼堂作访美报告,其中几句话,台下大一新生蔡达峰至今记忆犹新,但当时根本没想到自己会和他有什么关系。

然而正如一位挚友所说:无论怎么讲,你生命当中,有陈先生的痕迹了。

“请用文言文、繁体字现场写篇《中秋之夜》”

对蔡达峰的父母来说,儿子能上大学本科已是没想到,遑论“我国第一个古典园林和古建筑博士”。

蔡达峰选报陈先生这个冷僻的专业方向,主要是一直对人文感兴趣,工科学校难得有此一个。另外,考的人少,把握大点。

但陈从周明确宣告:要考古汉语,要当堂用文言文、繁体字,写一篇即兴作文。

当时本科四年根本没学过,这可谓“超纲”。

蔡达峰还记得那次现场给出的考题,是写中秋之夜。后来成绩不错,“其实只能算半文半白。我之前只是浅薄地读过一点《古文观止》,背过点古诗,基础肯定是不扎实的”。

随后的面试,他也紧张得很。

没想到去了先生家,就简单问答了两个问题:一问哪里人,答祖籍宁波,老师“噢”了一声。再问说了几个宁波古代名人的名字,议论几句,就过去了。

这便是陈从周,老先生不拘泥形式。

不拘泥的,还有带教方式。陈从周指导学生,就是交流,两个人一起做点研究的事,在过程中耳濡目染,说看过的书、交往的事,往往正儿八经上课不能表达,但很重要的东西,在“熏陶型的气息”中,生发、流转、承传,“形式感太强有时没有灵魂”。

毛笔字、繁体字,也并非传说中的时时处处一定要。但陈先生自己如此,自然带动学生。

倒有一件事,陈先生很在意,明确告诉蔡达峰:去复旦上古代汉语课。还办了一个旁听证,正儿八经记录在案。

他们都没想到,正是这次听课,为蔡达峰后来与复旦的缘分埋下伏笔。

这门课讲得太好听了——他不禁受触动:当时主讲的是中文系的柳曾符先生,复旦的副教授,课却上到了这样高的水平。

对文化的重视,正是蔡达峰感到陈从周一辈子始终关注的两大主题之一,另一是自然。

在他看来,先生讲的所有东西,价值观很清晰,没有趋炎附势、不断变化的主题。

对采用先进的,陈从周从来没意见。不停在说在批评,首先因为是一个性情中人,而这个性情就是崇尚传统文化的价值观审美观,来衡量当下。不妥了,就要说。不妥的东西很多,于是就经常在说。没有谁叫他说,但不说自己过不去,得罪很多人也不在乎。要说话和得罪人之间,宁可发表意见更重要。

这种动力,类似传统文人的情怀,“现在叫担当吧”。

常常就在现场的蔡达峰,不免因此一时尴尬。不过他向记者强调:这么多年过去了,包括被批评者在内,没人怀疑陈先生的动机,最多说老先生的态度,最多说“迂”,没人说陈从周为自己。先生所有的呼吁,没有私利动机。像“还我自然”这种意识,陈从周真的是觉悟得比较早。做园林的人,“自然”很重要。

如果今天陈先生在世,会对“还我自然”如何进一步阐述?记者问。

蔡达峰答:现在应该会满意很多。当初那一阵浪潮过去了,现在生态文明建设成为“五位一体”中的一体,很明确了,很不容易。

他进而表示:现在看,当时说“还我自然”,还是相当被动和无奈的;真正的自然观,应该是我们生活在自然中;尽管人类文明相当发达,尊重自然还是基本要求。

首先要做到尊重,不管对自然,对文化,还是对人。

吃住工地越两年,助师修复豫园东

文化和自然两大主题,高度统一于陈从周的园林观,而这充分显现在豫园东部修复中。

对蔡达峰来说,这是1985年硕士毕业到上博(市文管会)任职两年间的主要工作,夙兴夜寐吃住工地。

对陈从周来说,“他似乎特别珍惜这次机会”,每周少则一次,多则两三次,两年间不断地来。

起初来得更多,经常下午来了,说好了,第二天上午想起什么又来了。

也恰在这两年,年近古稀的陈从周连失爱妻、独子,“豫园就是我的家”。

蔡达峰至今慨叹:这两年,豫园就是陈从周的生活方式了。

“以园为家”的后半句,是“以曲托命”。平时会自掏腰包买票,怂恿学生去听昆曲的陈从周,对豫园一处古戏台特别看重,建成后特地请俞振飞上台演过。

围绕古戏台、再现古场景的这处古戏园,交给蔡达峰设计。

“意图是陈先生的意图,我只是变成图纸。”设计上,主要是环境全变了。这个戏台,原先不在豫园,从市郊移过来以后,如何和看台连起来,有一个衔接的问题。但“总体上难度不是太大”。

如果请蔡达峰做导游,此处会向游客介绍什么看点?

“可以从中反映出古代人的一种生活方式”:

——中国各地古戏园不少,建筑上不稀奇。稀奇的是,古代的人们在戏园里,像票友、像家庭生活一样,自演、自看,这是最大的一个文化特征,现代人几乎就没有了;

——传统当中有一种自我平衡的精神,很多为人之道、处事之道,包括消遣方式,不一定去模仿,但应该去了解。造园也好,戏院也好,不是有钱就懂享受,而要有相当的文化积累才行。相对来说,当今注重物的东西,注重获取。而古人面对外物,强调控制自己,达到一种恰当的认知,进而感受到一种快乐。

……