新闻中心

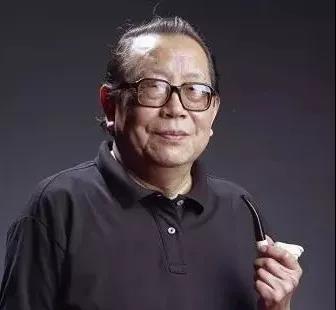

全国工程设计大师,中建西南院资深总建筑师,郑国英同志因病医治无效,不幸于2018年6月24日 16时38分在成都市第一人民医院去世,享年84岁。

郑国英同志生于1934年9月13日,原籍浙江宁波,1959年9月毕业于上海同济大学建筑系建筑学专业,1961年12月到中国建筑西南设计研究院有限公司从事建筑设计工作,对博览、影剧、宾馆、教育、高层等建筑有深入的研究和丰富的设计经验。2004年被评为中国建筑设计大师,是四川建筑设计领域第四位设计大师。

作为著名建筑大师,郑国英在半个多世纪里,主持设计了近百项工程,获国家、建设部、中建总公司以及省级奖励20多项。其中不乏许多城市经典作品,比如有绵阳南郊机场候机楼、广汉三星堆博物馆、重庆三峡博物馆、锦城艺术宫、北京四川大厦、上海第六人民医院等。

重庆三峡博物馆

成都锦城艺术宫

重庆英利大厦

上海第六人民医院

在设计实践过程中,郑国英同志还非常重视设计理论的探索并积极参与评论。主编《美国高层建筑》已于1992年出版,编审有《跨世纪住宅设计精选》、《文化的展现——博览建筑集锦》、《医疗建筑展望》等专业书籍。1999年,郑国英同志简历和作品被列入《中国建筑师》一书。

浪漫的现实主义

评价自已的设计风格,郑国英自认为“浪漫的现实主义”。浪漫与现实,犹如水与火,似乎不相融,但好的建筑师,往往匠心独运,将二者巧妙统一起来。郑国英的设计体会是,作品必有现实的一面,设计必须与建筑所在地的环境、民俗风情结合紧密。但仅仅是现实主义,没有活力,要从现实营造出独特的艺术风格,才有长久生命力。

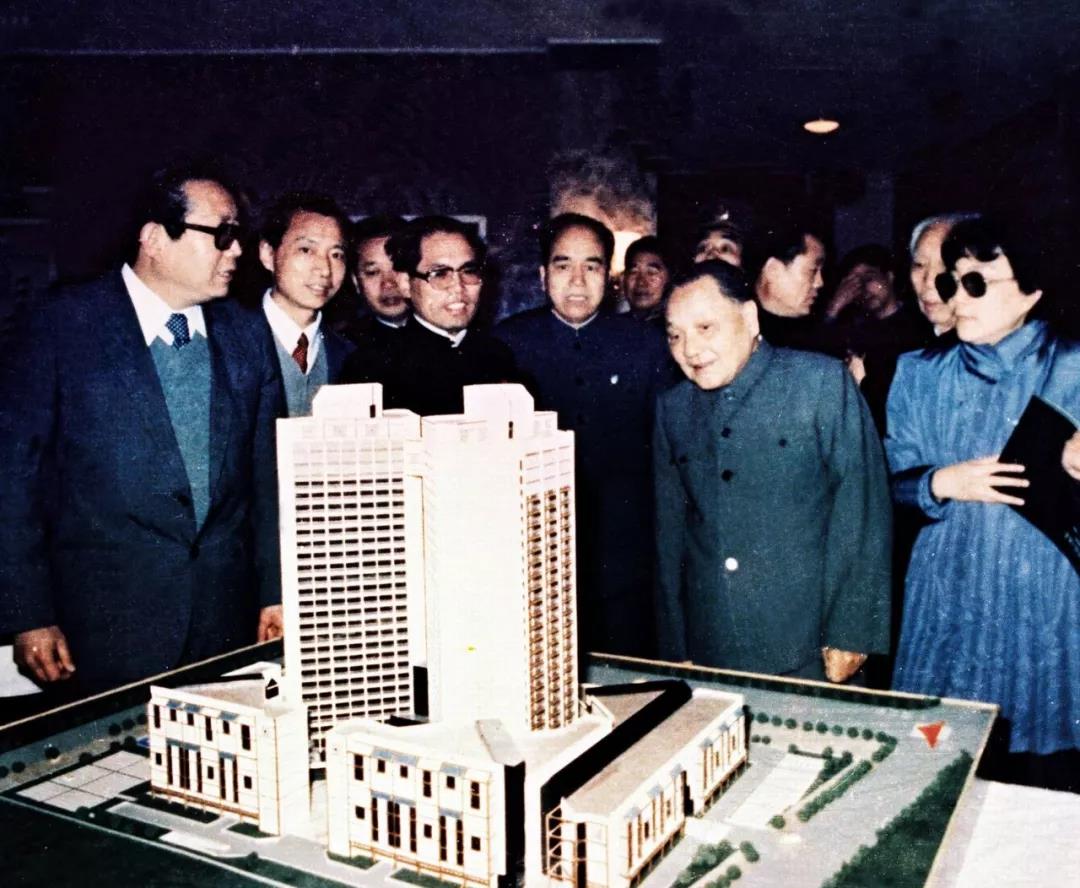

四川省驻京办事处—北京四川大厦

1986年正月初三,回川视察的邓小平同志,亲切接见了四川大厦的工程设计人员。(左一为郑国英)。小平的话“你们是知识分子,要为四川增光……”

北京四川大厦建筑灵感由“赶场”而来,设计在“蜀城”中巧布双塔(宾馆与写字楼),城楼(商业、娱乐)四周围合,内部广场巧布水面,绿地,筑成一个良好的购物、休闲的步行广场。底层局部架空形成吊脚;在门楼和适当的部位制作灰色瓦坡,整体看,“城楼”高低错落,体现出巴山蜀水的情趣。

台湾出版的“建筑师”杂志称赞其是在建筑设计中采用“隐喻”手法的一个成功之作。

融建筑于艺术之中

郑总重视其自身印艺术表现及营造好与周围环境的艺术氛围。四川省绵阳市南郊机场地处绵阳市近郊的丘陵地带。设计师为了更好地保护优雅的自然环境,适应丘陵状的地貌特征和起伏缓和的天际线的变化,设计了异形曲面网架屋面。用作机房的地下室以及室外的下沉式停车场,既减少了大量填挖的土方量,同时也顺应了地势,保护了自然环境形态。可塑性较强的网壳结构,充分体现了航站楼大空同的类型特点:那微翘的双翼,仰视好象银鹰展翅;俯瞰恰似蓓蕾绽放。这样的设计,达到了功能与艺术的完美结合,自然环境与建筑体态印完善统一。

在四川广汉三星堆博物馆的设计中,郑国英先生更是将传统文化与现代文明巧妙地融合在一起,使其创作历程达到一个新的高度。

三星堆博物馆(↑项目详细资料请点击图片)

建筑师有三乐

郑国英认为建筑设计虽是一门艺术,但不等同于绘画,建筑设计也是社会服务行业,设计师位置要摆正,孤芳自赏要不得。参加过多次招评标活动,他归结了“听、问、说、拿”的四字秘决,或许可为年轻人参考;仔细听取开发商、业主的意见;提出问题;与其交流、沟通,说出自已的想法;拿出方案。这样做,设计既易于被接受,又可以保留独立的艺术见解。

他经常勉励自己,作为建筑师,应该具有三乐:

苦中有乐——创作的里程。

创作中有苦恼也有乐趣。

里程中有艰苦,也有出成果之快乐。

自得其乐——创作的源泉。

对自己的作品要充满自信。

事业与人生乐趣相结合。

以人为乐——创作的宗旨。

建筑是奉献给人类和历史的事业。

建筑的宗旨是“以人为本”。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

郑国英大师虽离我们远去,但他毕生躬身的宝贵精神将永存我们心中!

郑国英先生一路走好!

出甬城,与西南穆穆清流,匠心独运开风气

起宏图,留世间煌煌巨著,大师远去再难寻

先生千古!