新闻中心

刚柔相济,秀外兰心

“紫韵新语”刘秀兰雕塑个人作品展

刘秀兰创作照

我的同事刘秀兰,是同济大学建筑与城市规划学院的美术教授。1987年,刘老师从景德镇陶瓷学院毕业之后,来到学院开始从事建筑学基础美术教学。也许是这里建筑规划园林的学术环境给她提供了良好的创作氛围,也许是上海开放多元的活力激发了她的创作灵感,刘老师逐步进入了创作的旺盛期。二十多年来,刘秀兰一边认真地从事教学工作,一边走向艺术实践的成熟。

刘老师的雕塑创作有鲜明的特点。她运用雕塑的造型语言,又结合陶艺的表现技法;手中的泥土焕发出新的生命之光。薄薄的泥片在仿佛变得万能:既可以成为丝丝缕缕的发丝,也可形成飘逸的衣袖;既可以卷起作为身躯,也可卷得更细成为脖颈,再细一些,便成为手指。写实功底扎实的她在创作中却采用夸张、写意的手法,手中的泥片也时常随意而变,成为变化无穷的软性材料,最大程度地表现雕塑的延展性、饱满感及无限张力,做到了刚柔相济。

她的“肖像系列”、“宫女系列”、“米儿系列”和“诸子系列”,人物形象运用写意手法,挥洒自如。人物的神韵耐人寻味,简练的五官造型留有想象空间:细长的双眼,尖尖的眼角,有的则只是眼睑微隆、朦朦胧胧;可以没有眉尖或鼻梁,但嘴部形态总是富有深意,像是在缓缓倾诉一段段充满传奇的往事,让人充满好奇。由此形成了自己鲜明的艺术语言,既是对传统的继承,又有强烈的当代性。

天地人和、行云流水。秀兰老师善于将意境融入作品中、将情感融入陶器里,在线条和造型的把握上强调动静结合、韵律和谐。在她的大部分作品以女性形象为题材,柔软的陶土在烧制之后变得坚毅,犹如柔美的女性又具备坚强的意志。一个个富有深意的人物表情,也承载着她对人生、生命、人性的喜怒哀乐的所思所感。作品就像她的孩子,寄托着母亲对女儿的牵挂,承载着一个艺术家对创作的执着追求。在陶土世界中,她以新的观念、新的构架、新的形态,表现内心世界的情感波澜与思绪万千。泪水与欢乐,似乎都融入了圣洁的陶土艺术。

刘秀兰教授的作品还具有大写意般豪放洒脱的艺术感染力,蕴含了中华传统文化的艺术气息。她的作品《茶圣陆羽》曾被上海世博会中国国家馆收藏;她作品入选国内外重要展览几十项,入选重要专集几十部,获得奖项众多,这些既是她的天分和性格的表达,也是她勤奋和努力的结果。

在创作之外,刘老师也在教学上倾注了大量的心血。从进校至今,每年都为多个班级进行美术基础教学和实践实习,孜孜不倦地探索、钻研教学方法,带领学生实习,并在2002-2016年策划了多次学生成果展览,并获得创意设计奖多项。1994年她在同济大学面向建筑系学生首开雕塑课程;2001年她开始面向全校各专业学生开设雕塑选修课。她认真的教学态度、扎实的艺术造诣以及学生对于雕塑技艺的热情,令雕塑选修课成为每年的热门课程,深受学生喜爱。刘老师还撰写了相关论文多篇,出版专著数种。在她看来,高校雕塑设计教育应负担起为社会培养更多具有一定雕塑艺术素质的综合性人才,让公共文化为大众所认同。

刘秀兰老师在专业界有着多个头衔:中国美术家协会会员、中国陶瓷工业协会陶瓷艺术委员会常务理事、中国雕塑学会会员、中国工业设计协会陶瓷专业委员会委员、上海市美术家协会会员、上海市中国陶瓷艺术家协会理事等等。在我的印象里,刘老师待人友善,话语不多,常看到她浅浅一笑,表现出女教师的温和。但我们通过她的作品,能看到温和的后面的刚强和坚毅,看到艺术家孜孜不倦的追求。正所谓刚柔相济,秀外兰心。

——同济大学建筑与城市规划学院院长 李振宇

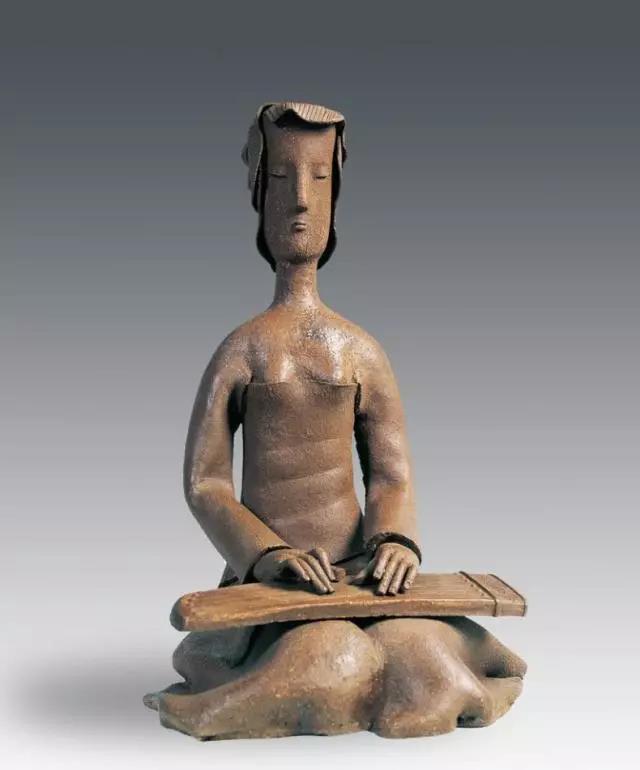

《伴奏者》作者;刘秀兰,尺寸28×22×42,入选03上海青年美术大展和04首届中国现代工艺美术大展 获铜奖

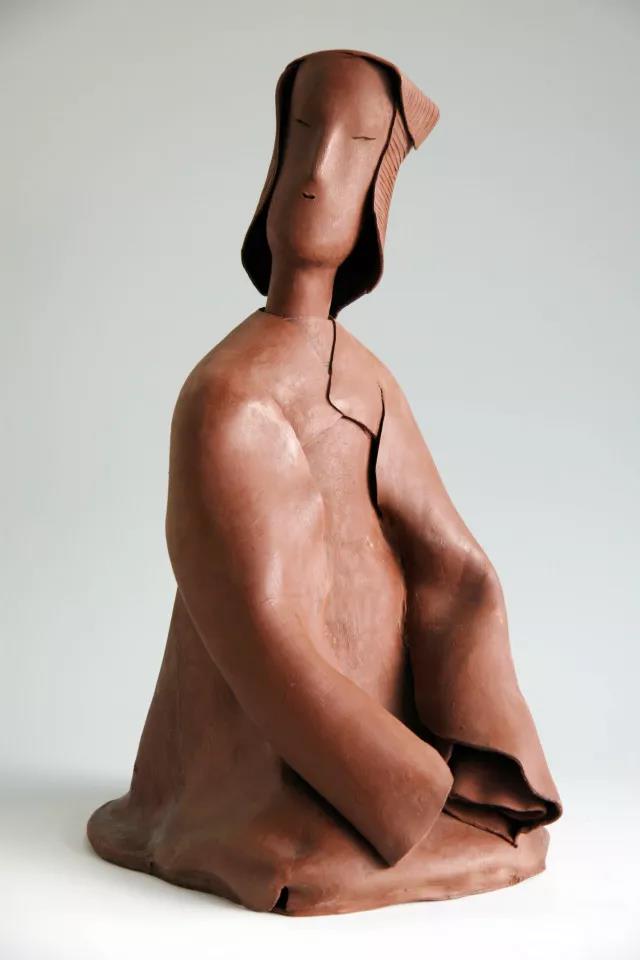

《望月》2010年入选百年·女性中外女艺术家邀请展

《宫女系列-筝》2004年参加第十届海平线绘画雕塑联展

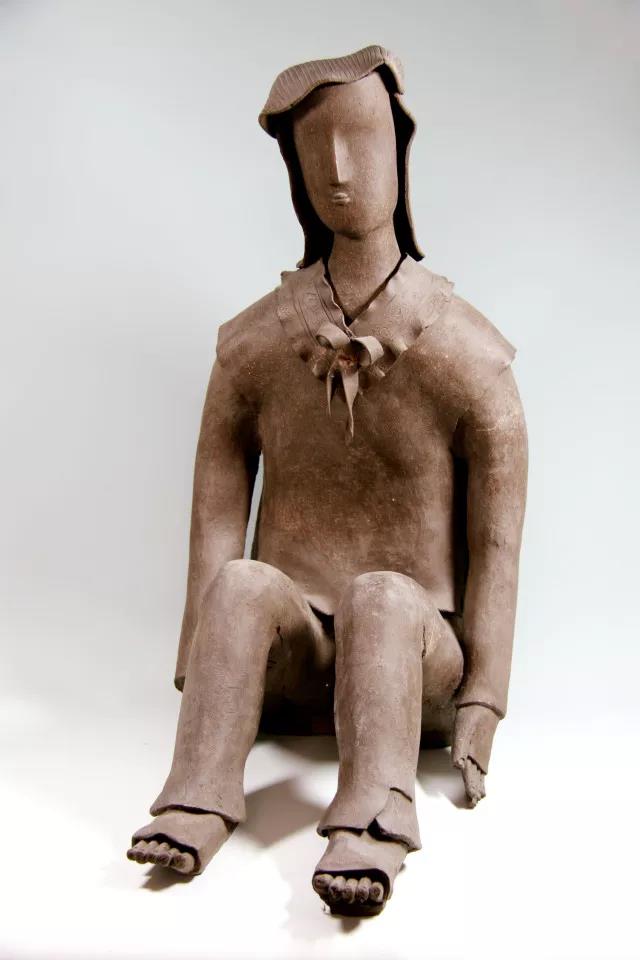

《现代人》入选第四届全国中青年艺术家推荐展

《春》2016年在上海东方文化传播中心“东传轩”举办个人雕塑作品展

《高士之二》入选第五届全国中青年艺术家推荐展

《诸子系列之三》入选第十二届全国美术作品展 (2)

《花季》入选第三届上海美术大展

《绅士之5》

《唐韵系列之五》

《米儿》尺寸:35-27-58CM,材料:紫砂, 入选第十届全国美术作品展

胡老师和钱老师在展厅交流

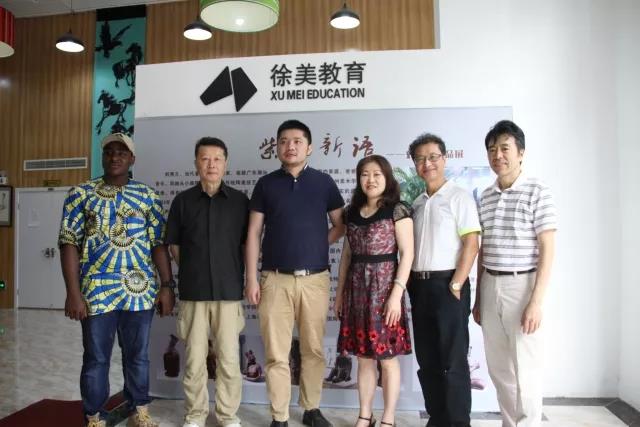

开幕式策展人与大家合影

开幕式徐悲鸿艺术馆馆长与大家合影

张老师和王老师在展厅交流

紫韵新语展厅

《贝伦子》2012年5月同济大学105周年校庆纪念工科创始人《贝伦子》先生雕像