新闻中心

城市空间微更新过程就是一个协调好居民、设计方、政府三方关系的过程,其中设计方往往成为居民和政府之间的桥梁。微更新项目的一大需求即是让设计方案更好地深入居民区,在设计过程中就取得广泛的支持和信任,避免更新项目实施过程中的各类矛盾。所以需要在设计过程中找到合适的方法,一方面让专业的设计方案能被没有专业背景的居民理解,让他们了解到方案给自己带来的影响;另一方面有效地收集到设计方案直接相关的居民们的意见,他们往往能从生活经验给出中肯的实施建议。 这种方法即本次工作坊所探讨的社区互动技术,可以通过图纸、模型、讲演等多种形式展现,关注的是设计图纸背后复杂的社区环境和社会现实,追求亲民性,而非专业的设计表现。

工作坊工作基地

本次互动技术的探讨基地为上海市杨浦区五角场街道国定一社区(国定路600弄及政立路580弄社区),建于上世纪九十年代,在近三十年的发展中,出现了不少问题。社区东侧围墙封闭,社区居民若想到达仅一墙之隔的创智农园或是睦邻中心,必须由社区西面出口绕行近一公里,这对社区中占人口较高比例的老年人来说是很大的障碍。围墙同样使繁华的大学路和地铁10号线江湾体育场站显得遥不可及。因此在本次工作坊所基于的场地设计方案中,除了设计社区内部的绿地景观和活动场所外,打开围墙、在何处开、怎么开,是着重要探讨的,也是社区居民们最为关心的内容。

基于各自的社区调研情况而脱胎于不同专业背景和知识结构的关切和观点碰撞交织,各小组的方案雏形渐渐显现。或举办茶话会,和居民进行亲切深入的对谈;或根据社区环境和设计方案设计小游戏,让居民在轻松的游戏中不自觉的了解社区现有的问题和设计方案;或在墙上架设潜望镜,将墙外创智农园的景色引入社区内,增进居民对墙外状况的了解;或设立打卡抽奖环节,激发居民参与的积极性;又或制作镜筒装置,摹仿老年居民童年记忆中的万花筒来展现方案图纸。方案细节的落实,材料的购置,装置的制作,各小组各自统筹管理,工作有序进行,学员内部也形成了友好的交流合作氛围。刘悦来老师也来到工作室查看学员们的工作状况,听取了各组互动方案的简单汇报并进行了指导。

何志森老师和刘悦来老师指出,学员们的方案都显得有些理想化,在真正的社区互动中,居民心中的矛盾和不满是社区问题最为真实的表达,如何面对冲突、化解矛盾、听取意见才是学员们应该考虑和训练自己的。何志森老师还强调在进行社区调研时,要将居民的意见作为自己的表达立场,努力成为社区的一员。

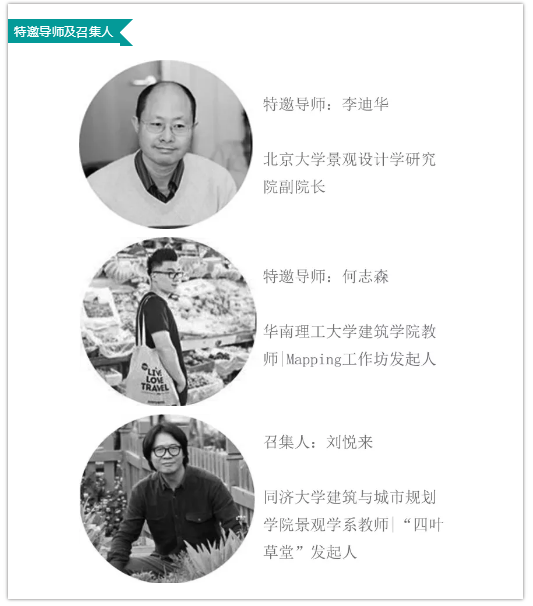

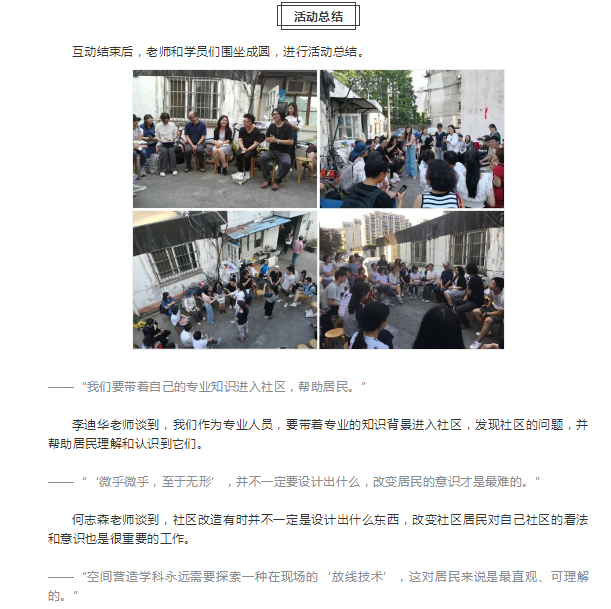

各小组的互动方案在现场均取得了不错的互动效果,不仅居民更进一步了解了设计方案并给出了自己的建议或意见,学员们也在互动中更加了解了居民的看法和态度。就现场的互动情况和收集到的反馈意见来看,居民们对整个设计方案尤其是在围墙上开门基本持支持态度,工作坊学员在和社区居委会黄主任的交谈中也了解到,目前社区居委会也在积极筹划落实这一设计方案。刘悦来老师、何志森老师、李迪华老师也来到现场观看各小组的互动情况。

刘悦来老师谈到,古时造园,造园者并不画图,而是在现场亲自观察指点,而后又在生活中,根据自己和他人的想法慢慢改造营建。对于空间营造学科来说,这样的现场状况是极为理想的,因为社区居民不能理解图纸却一定能理解砖石,如何在场地模拟这样的现场放线状况,正是本次工作坊所最终想寻得的答案之一。

工作坊期间,重庆大学建筑城规学院规划系黄瓴教授、北京清华同衡规划设计研究院更新所刘巍所长也亲临现场指导,两位老师的到来和发言给予了同学们莫大的鼓励。

图纸上的虚构终不易落到人的实处。本次工作坊对社区互动技术的探索,在充斥着不顾民情的建设项目的城市之中显得犹富温情,探索路上的汗水也正在彰显其人文关怀的价值与光芒。

记忆的珍宝暂且留下,不懈的探索仍将继续。关心社区营造的朋友们,再会。

特别感谢五角场街道、国定一和财大居委对本次工作坊的支持!