新闻中心

2018年11月15日,《陈从周造园三章》王伟强摄影展开幕,同济大学建筑与城市规划学院院长李振宇教授主持开幕式,并由王伟强教授介绍摄影展并为嘉宾导览参观。

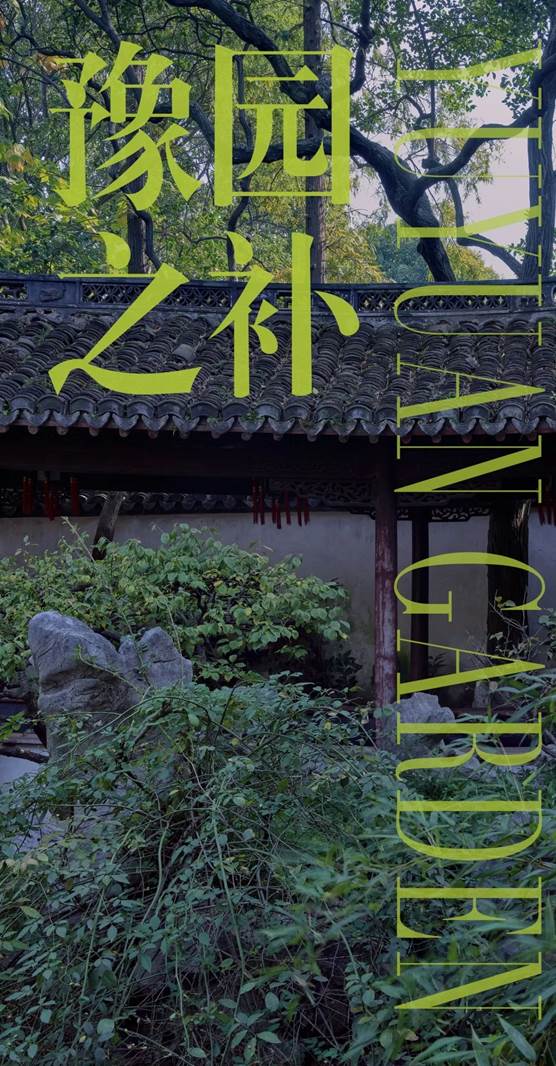

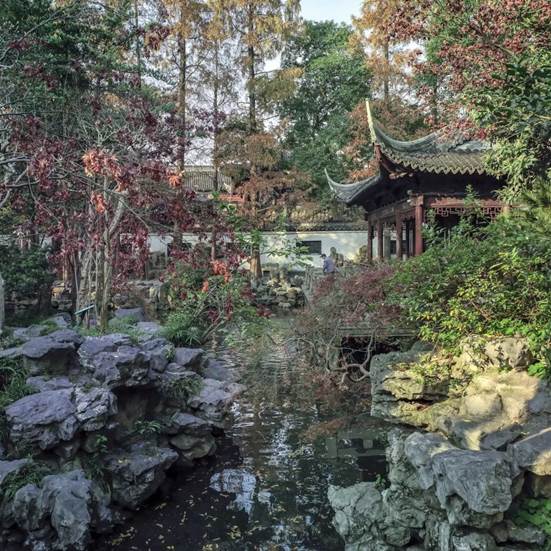

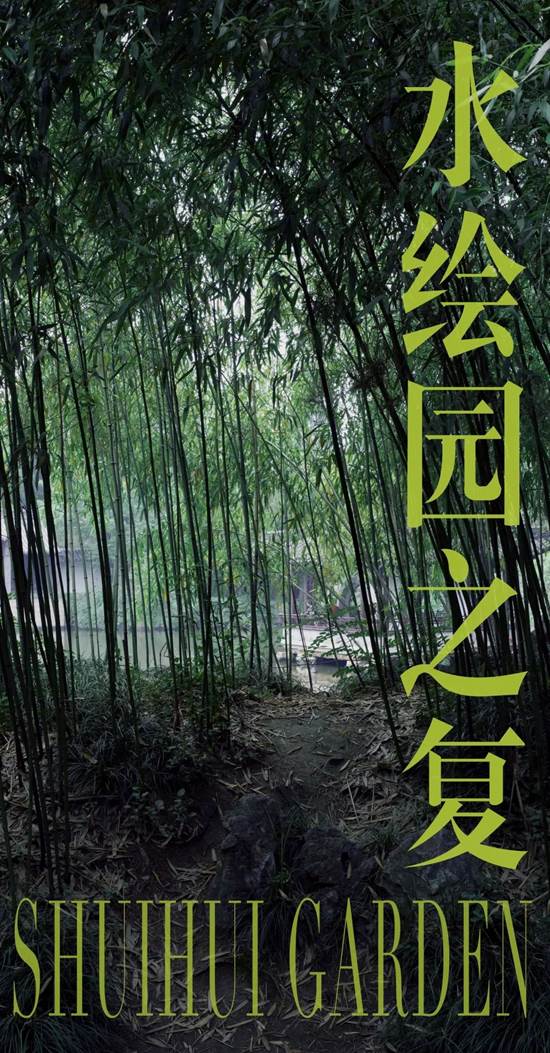

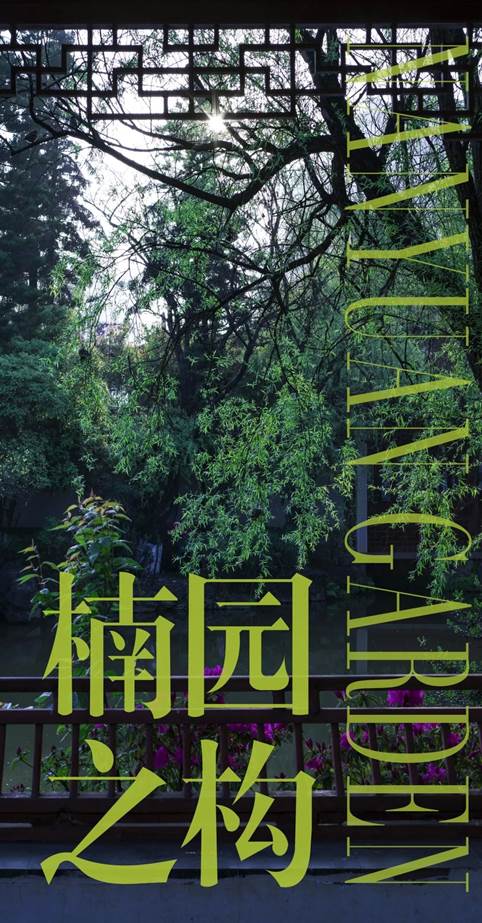

为纪念陈从周先生百年诞辰,建筑与城市规划学院组织编撰出版《陈从周造园三章》一书,追记陈先生“续豫园,构楠园,修水绘园”的成就。这是从二十世纪八十年代中期到九十年代初期陈先生主持的三个园林的设计和修建工作的专集,王伟强教授为《三章》一书专门摄影。此次展出的,是从王伟强为《陈从周造园三章》所摄数千张照片中精选出来的作品,为与“三章”相呼应,展览也分为“说园”、“读园”、“游园”三部分。

时空连接的记叙

陈从周造园三章——王伟强摄影展序

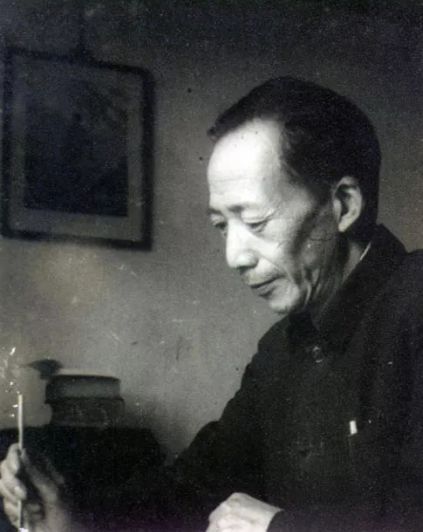

陈从周先生(1918-2000)是文化时空的连接者。他坚守传统文化,连接了古和今;他弘扬中国艺术,连接了东和西;他追求物情物理物态之间的统一,连接了人文、技术和艺术。他以独有的方式,运用园林为载体,致力于传统文化艺术的延续和集成,成为二十世纪下半叶最有影响力的记园先声、护园使者、说园大家、造园大师。

为纪念陈从周先生百年诞辰,同济大学建筑与城市规划学院组织编撰出版《陈从周造园三章》一书,追记陈先生“续豫园,构楠园,修水绘园”的成就。这是从二十世纪八十年代中期到九十年代初期陈先生主持的三个园林的设计和修建工作的专集。其中有文章、有图纸,并邀请学院王伟强教授为《造园三章》一书专门摄影。

王伟强是城市规划专业的教授,他对园林的观察,既有与园林学家相近的背景,又有视角的区别。他关注于城市影像,其摄影风格如同绘画中的文人画,富有书卷气;与职业建筑摄影师相比,亦有侧重点的不同。这样的不同,正是我们希望得到的效果,也是与陈先生“正中求变”的艺术风格相吻合的。

这里展出的,就是王伟强为《陈从周造园三章》所摄数千张照片中精选出来的作品,有些专门进行了再处理。与“三章”相呼应,这里也分为“说园”、“读园”、“游园”三部分。

——李振宇

说园

“说园”部分以文献性为主,力求客观理性地记录陈先生的园林作品,这部分大多已在《造园三章》一书中呈现。

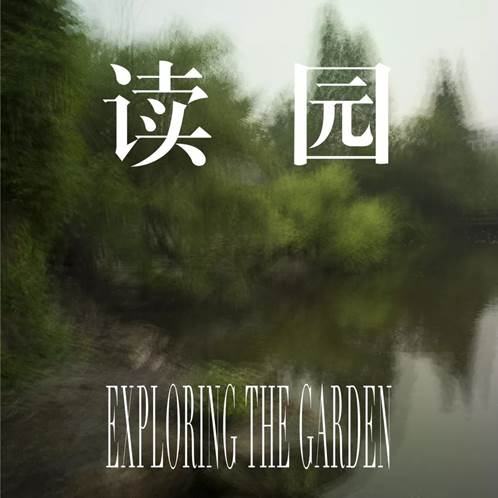

读园

“读园”部分,是摄影家进行的再创造,这部分通过使用传统的铂金制作工艺做视觉呈现,是今天的沉思和解读,也是首次公开发表。

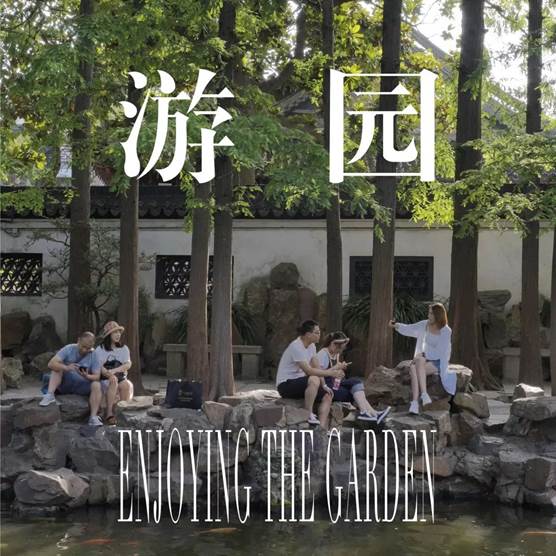

游园

“游园”部分,是摄影家对今天三个园林里日常游园活动的写生。男女老少,本土外乡,一动一静,反映了此时此地,反映了陈先生的园林作品在我们生活中的存续。

“我们以这样一个展览,作为对时空连接的记叙,表达对陈从周先生的纪念。”

展览后记

去年十月,振宇院长邀约拍先生的园林作品,我第一反应是何不请个职业摄影师?但看到院长的诚挚心意,再想到先生过去对我的种种好,也便欣然允诺,尽管我知道众口难调,而倍感压力。

这一年中的拍摄,先生的音容笑貌时常浮现于眼前,拍摄也就成为我对先生的追忆和再认识的过程。先生的课堂上总是充满着欢乐,但遗憾的是,作为一个北方孩子,当时我根本听不懂先生的绍兴话。每当课堂上哄堂大笑时,我都会抓着坐在我旁边的阿龙同学,就是今天我们院的张建龙教授,问他笑啥。往往是一波笑话他还没解释完,另一波又来了。一堂课下来,也就囫囵吞枣,知个大概。但是多年后有两句话始终铭记在心,先生说:

没有绿化,就没有文化;

没有文化,就没有绿化。

去云南安宁之前,我曾纳闷为什么地方上和先生一拍即合,要在这个边陲小镇建个江南园林?答案就在这个“绿化”和“文化”的辩证关系之中。九十年代初,人们已经开始认识到我们的城市缺少绿化的“面子”,但对于文化的“里子”尚且认识不足。当时安宁新区的城市设计已由我院朱锡金教授主持完成,人民公园的规划是一大亮点,但建好后却显得空荡。当地方领导听了先生的这番宏论后,深有感触,克服财政困难,在公园中镶嵌了一个雅致的小园、仿若葱郁绿丛中的一朵鲜花,既植入了内容,也增添了人气、更彰显了文化。时至今日再游楠园,仍能感受到它在城市文化塑造中的价值。

今天这个展览呈现给大家三个部分:

说园:先生的营造

通过70幅照片,力求理性、客观、文献性的展现出先生营造的豫园、楠园、水绘园的园林作品特征,是为先生说。

读园:个体的观看

中国园林即是空间作品,也是文人寄情于山水的文化现象。因此,作者思想表述的多重性,观者对于作品理解的模糊性、多义性和不确定性,使得园林文化独具魅力。通过22张铂金工艺制作的作品,是用来演绎我的多义性和模糊性思考,是为后生读。

游园:社会的景观

先生的园林作品,也是城市公共空间。作为容器,其所承载的社会活动具有现实意义。通过8张对民众游园活动的呈现,具有先生与社会互动的指向,是为众生游。

谨以此系列作品,

献给陈从周先生百年诞辰纪念!

编辑:周亚英 马若雨