新闻中心

1977年

1977年,刚刚复出的邓小平同志主持召开科学和教育工作座谈会,作出于当年恢复高考的决定。同年10月12日,国务院正式宣布立即恢复高考。1977年冬和1978年夏的中国,迎来了世界历史上规模最大的考试,报考总人数达到1160万人。

1977年冬天,中国打开了曾被关闭了十余年的高考考场。当年全国大专院校录取新生二十七点三万人;1978年,录取四十点二万人。七七级学生1978年春天入学,七八级学生秋天入学,两次招生仅相隔半年。

可以说1977、78、79级这三届的学生集中了当时相当多数量的优秀青年知识分子,他/她们有相当的文化基础,又经受过生活的磨练。事实证明他/她们这批人中很大一批,都是后来工作中的骨干力量,成就一批有坚守、有能力、有才干的领导。

1978年

3月18日中共中央在北京人民大会堂召开“全国科学大会”,有6000人参加的开幕会上,中共中央副主席、国务院副总理邓小平发表重要讲话,指出:四个现代化的关键是科学技术的现代化,并着重阐述了科学技术是生产力这个马克思主义观点。

我们的校长李国豪和建筑系系主任冯纪忠作为代表也参加了这次大会。

1978年12月18日至22日在北京举行了中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议,全会的中心议题是讨论把全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来,中国从此开始实行了“对内改革、对外开放”的政策。

1979年

1977年恢复大学招生,不论是学生还是教师,都鼓足了干劲,致力于投身国家科学文化事业。我这时将近40岁,当时还是一名讲师,主持“建筑设计基础”课的组织与主讲工作,在编写讲稿的过程中,希望能将当时最新的一些建筑理论组织到教学中去,差不多一有空闲时间就泡到图书馆里面,翻阅了大量的图书资料,一天,我在报纸上看到了钱学森老先生一篇关于时空与系统论的文章(文章的名字不记得了),而我在讲稿中刚好有一些这方面的内容,当时很兴奋,觉得找到了最值得学习和参考的源泉,一激动,也不怕冒昧,就把当时我发表的一篇有关教学的文章寄给了钱老,请他指教。可事后,我又非常后悔,觉得太冒失了:钱老这么忙,名气这么大,怎么会有暇理睬像我这样的小事呢。

让我没有想到的是钱老居然很快给我回信了,他在信中称我为"副教授",我当时真是诚惶诚恐,赶快回信做了解释(不过恢复职称评定之后,我的确成为当时建筑系最年轻的副教授),他在信中针对我提出的一些问题,做了非常详尽的回答,还介绍了一些当时最新的理论,提出了许多修改意见和建议。我真是高兴极了,立刻将讲稿系统重新整理了一遍,增加了许多当时非常新的内容,讲课时学生们不仅听得津津有味,还不时爆发出激动的掌声。后来,我们在"空间原理"、"空间限定"、"空间构成"等理论的指导下,开创了当时最新的建筑设计基础教学体系,不仅取得了良好的教学效果,还为当时很多院校所借鉴。

后来有一次钱老在来信中提到了建筑与环境的关系,还在信中寄来一张日本东京新大谷饭店的照片,照片中近处的水景瀑布和远处的流线型的Y型建筑物,相辅相成很是漂亮,这时他就在信中提出了“山水建筑”的概念,这一概念在之后对我们建筑界产生了很大的影响。1987年我到日本作访问学者时,还专门参观考察了新大谷饭店。

1977年建筑系进行了重组,我当时作为建筑设计初步教研室的主任即刻进行了《建筑设计基础》的恢复与重建,经过两年的探索与实践,初步确立了这门课程的教学指导思想与结构体系,建立了“建筑概论”的理论体系和相当的“课题库”。这时系主任冯纪忠教授及时肯定了我们的成果,并要求我们尽快总结、稳定体系、继续探索,所以当时就发表了“建筑·建筑设计——《 建筑设计基础》 课的探讨”这篇文章。

1980年

在我们建筑设计初步教研室的全体成员努力下,我们的教学工作搞的风声水起,光明日报还专门进行了采访。

1981年

贝聿铭先生访问同济大学建筑系,并在文远楼106大梯形教室做了精彩的学术报告,之后又聘请他作为我们同济大学的顾问教授。

当时德国的贝歇尔教授也在同济大学讲学,随着国门的开放,越来越多的外国专家、学者都被请到学校来讲学。

1982年

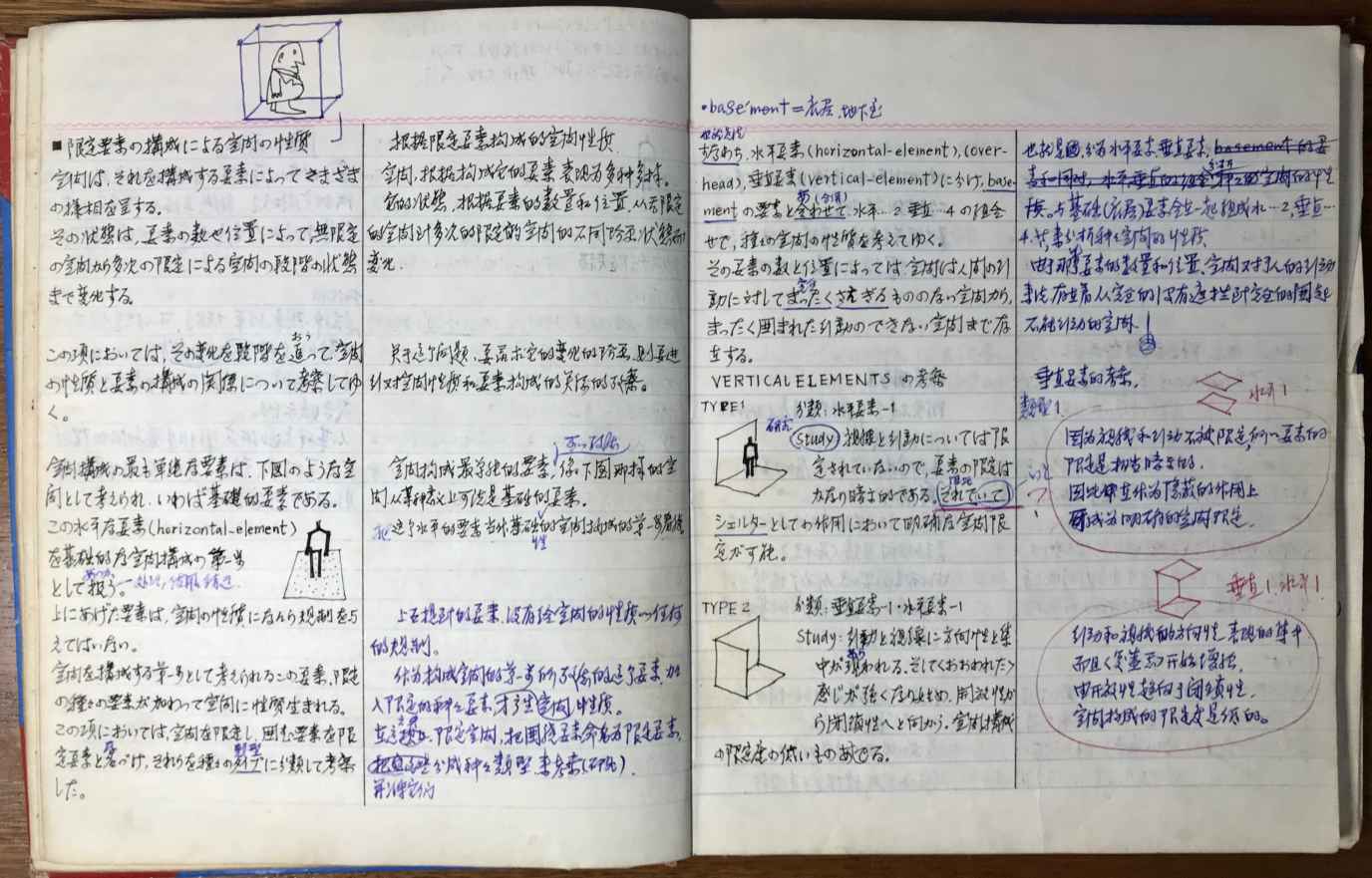

这一年的春天,刚刚改革开放不久,图书馆里进口了一批国外的专业书刊、杂志,我当时正在学习日语,思想上一直努力思索着“建筑设计基础课”的改革,看到“空间的限定”这篇文章,对我有很大的启发,但是这是一本孤本不外借。我就每天课余时间到图书馆去,把文章的内容抄下来,晚上回到家中进行翻译,就这样经过半个月的时间把这篇文章翻译出来,而且还发现了原文中的错误。后来这篇文章被推荐发表在“建筑师”12期杂志上。

在这篇文章的基础上,结合国内工艺美术界最新引进的构成理论,极大的丰富了我们的“建筑设计基础”教学理论。

1983年

无锡商业幼儿园竣工。合作者:施承继、郑孝正、莫天伟

该建筑在设计中充分考虑了孩子们的生理、心理特点,尽量塑造一个儿童化的空间环境,缩小建筑物的尺度,使孩子们感到亲切而没有压抑感,增加可识别性,使每个小朋友对自己的班级有深刻的印象,在建筑色彩的运用上,增加色相范围,提高色彩明度,再配以彩度较高,明度差较大的重点色,使整个建筑物具有明快、欢乐的气氛。

该建筑还专门为幼儿设计了一整套家具,配合建筑风格,突出幼儿特点,另外,在室外环境方面,对活动平台、庭院绿化都作了必要的处理,设计了戏水池、喷水蘑菇、白鹅滑梯、迷道台阶等建筑小品,以丰富和美化孩子们的生活。

我抱着一颗童心,试图为孩子们创造一个赏心悦目的、属于他们自己的儿童小世界。在设计中力求把文章作的细致一些,周到一些,能得到孩子们的认可。

在设计过程中我利用幼儿园大活动室的壁画,标题为:“阳光、运动、童心”作为1981级的课程设计作业,最后选中了王颖勤同学的作品作为实施方案。并利用寒假邀请他们部分同学到无锡商业幼儿园,把王颖勤同学的作品按比例放大,绘制到大活动室的墙壁上。大活动室的吊顶是年轻教师俞霖设计的。

1984年

进行无锡商校设计。由于无锡商业幼儿园的设计,获得了无锡商业局领导的信任,于是又委托我承担“江苏省无锡商业学校”新校区的设计任务:在一块不到76亩的平地上规划一座新的中等技术专科学校。我们担负了从总体规划到每栋建筑的单体设计任务,我从1982年起一直到2002年,一直到这个中等专科学校升格为“江苏省无锡商业职业技术学院”并搬迁到另外一个新的地方,我整整伺候了这个学校20年,合作者:陈忠华。

1985年

建筑系牛年迎新会。这次牛年迎新会开启了我们系的新面貌,迎接了建筑与城市规划学院的到来。会上我第一次担任会议主持人,对大会进行有序而灵活的组织、串联。协调各位的讲话和精彩的节目表演,比较顺利地控制了大会的进程,效果还算不错。在这次聚会中我们晚辈还为五位70岁的老人:冯纪忠、王涛、吴景祥、金经昌、樊明体等先生祝寿。我们这次晚会上还请到老校友朱逢博和她的先生施鸿鄂,影视演员张闽、向梅等名人到场演出助兴。这次会场的布置及标志是1982、83年毕业的年轻教师俞霖、吴长福、王小慧等人操办的,很是新颖。

1986年

无锡五金大楼设计,这是一个比较小的工程项目,可是当时参加投标的单位还不少,就是因为它地处无锡的闹市区、交通的节点上,带有很强的地标性,这也正是这个项目吸引我的地方。这个项目的设计可以说是我第一次直接从感性出发来立意,直接从建筑的形象入手构思方案,我亲自用纸做了一个模型,里面还装上了灯光。在评审现场,很吸引人们的眼球,评委一致推崇这个方案中标。原方案只有7层,后来做施工图时又加了1层,共8层。需要说明的是,方案通过后我就出国工作了,后来的施工图等工作,全部是由无锡市北塘区建筑设计事务所完成的。

1987年

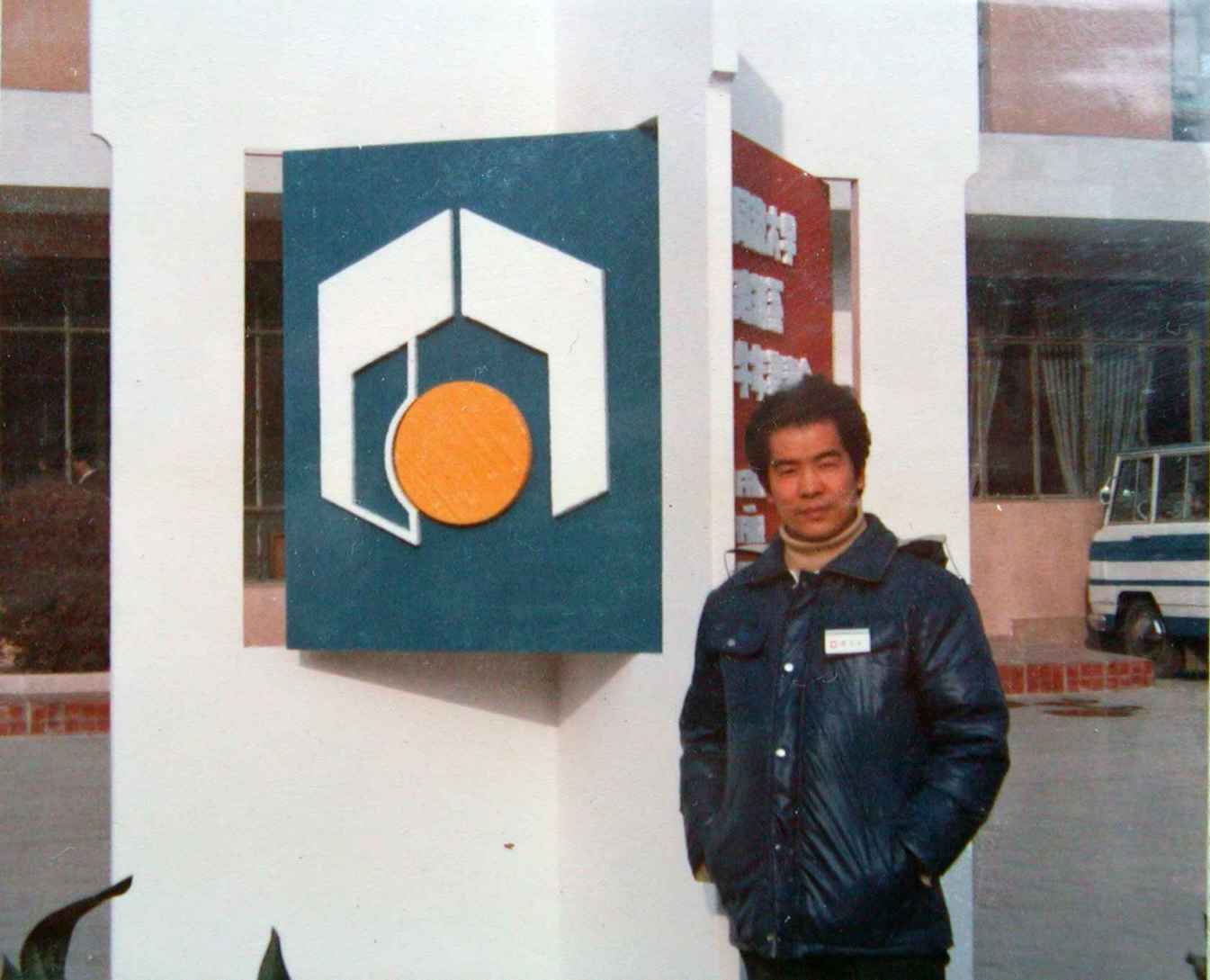

这一年,我担任建筑系副系主任,我在校长的推荐下做为访问学者,到日本东京的“综合研究开发机构”(NIRA),工作一年。这期间我除了完成中日两国的教育比较研究外,还访问了许多学者。我代表学校邀请了矶崎新、桢文楌、黑川纪章、相田武文等著名建筑师到学校讲座。

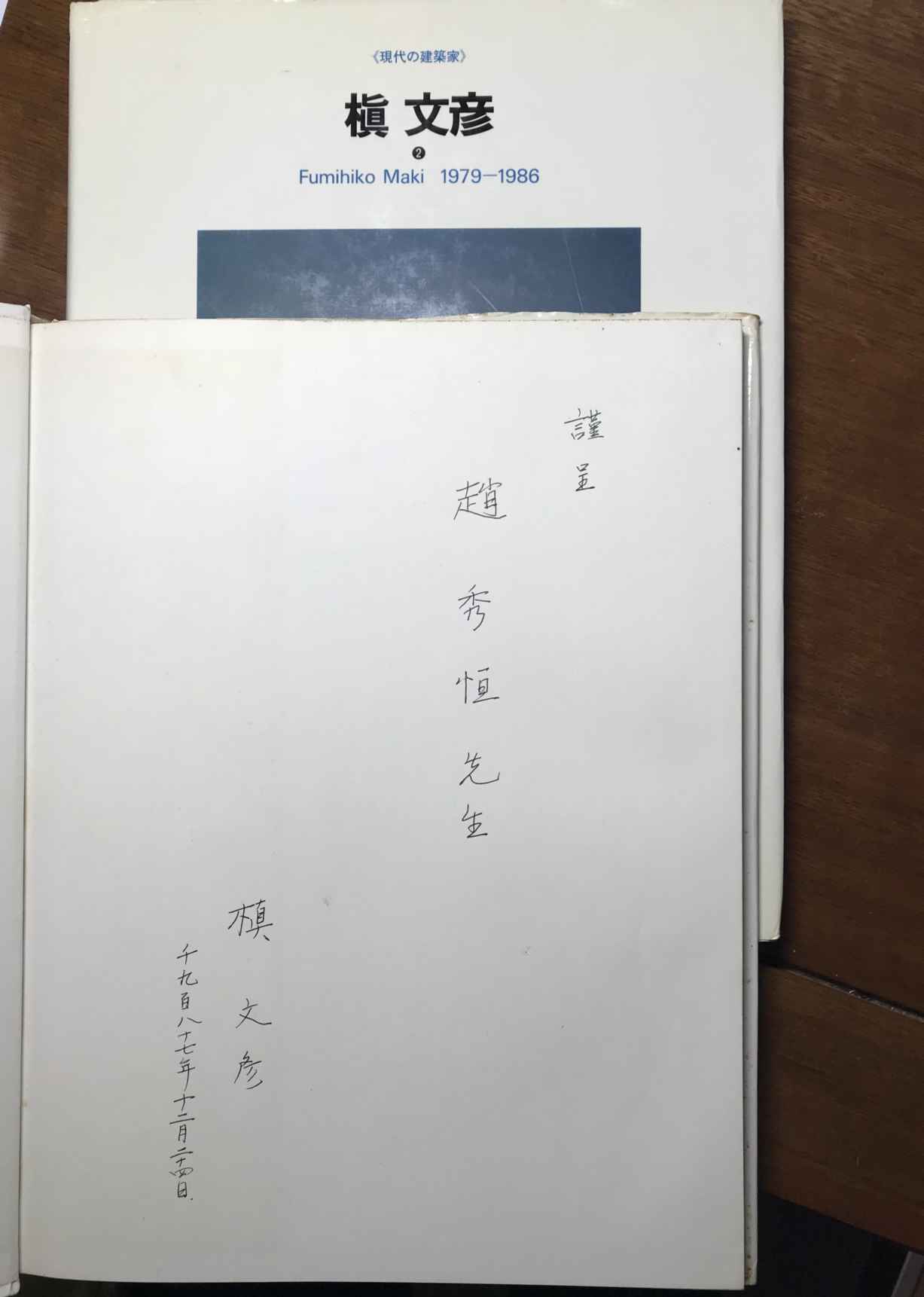

我到东京大学桢文楌研究室采访他们的教学情况,并邀请他到同济大学和上海建筑学会来举办讲座,桢文楌先生是一位非常亲切的老人,他当时赠送给我们建筑系和我本人各两本他的著作。

1988年

1987年12月6日,我结识了一位在日本的好朋友,他对我的帮助非常大,从各方面关心帮助我,直到我回国后他还继续不断地和我联系,他的恩与情我永不会忘记。这是在他家做客。

1989年

2月几位年轻教师来访,他们都是我曾经教过的学生,毕业后留校又一起工作,除了教学工作外,他们在生活上对我也是非常关心,经常邀请我一起打保龄球,唱卡拉OK等,直到我退休以后还是无微不至的关心我,他们这种亲切的举动,让我的心里一直是暖暖的。

六月的时候,他们也和我一起,对学生做了大量的思想工作。

如今他们也快到了退休的年龄,转眼之间30年过去了。

1990年

“孔府文物档案馆”设计。孔府是千年老府,并受到历代皇帝的恩宠,现存珍贵文物十一万件,孔府明清档案三十万件。孔府文物档案馆可以说是全国最大的私家文物档案馆,该馆整个建筑物分成库房、技术部、办公管理和对外开放的阅览陈列区四个部,该工程的设计方案:分区明确,交通路线内外有别,便于保护和管理,获得《国家教委1994年优秀设计三等奖》。

1991年

宁波国和中学方案设计,获得《浙江省优秀设计一等奖》。

1991年在上海举行“全国建筑师学会年会”,我担任大会秘书长,负责这次大会的组织工作,我们在浦东参观的时候,和著名演员秦怡不期而遇,大家想和她合影留念,但是心里有些胆怯,我去征求秦怡的意见,她说:和你们这些大建筑师合影是我的荣光。于是留下了这张很有纪念意义的照片,那时候我的头发多么的茂盛啊!

1992年

《世界之窗》欧洲景区的规划和景点建筑物的复原设计

项目顾问 罗小未;工程负责人 赵秀恒 伍江;主要设计人 吴长福 钱锋 谢振宇 支文军 卢永毅等。

1992年我们承接了深圳《世界之窗》欧洲景区的规划和景点建筑物的复原设计任务。26年前,微电脑还很少有人使用,图形软件也非常落后,互联网也没有,在当时绝大多数的景点建筑物只能搜集到一些外形的图片、照片,我们根据这些有限的图片照片,经过耐心、细致的寻求关系比例,一笔一笔的画了出来。这些设计资料只有蓝图保存了下来,由于年代久远,再恢复成数码文件,质量大打折扣,选用的图片也都是从网络上收集到的。

1992年

泰兴国际大酒店设计,该酒店的设计造型新颖典雅,又具有现代气息。主楼平面投影呈 240度的圆弧,立面上部采用对称跌落式造型,每层退台的端部设一座山花亭,九座山花亭宛如层峦叠嶂,具有浓厚的新古典建筑风味,主楼环抱着一个 670平方米的大厅,顶部为半个不透明的穹窿与半个透明的六角锥复合而成,穹窿内底部用天蓝色涂料喷涂,并装有 2万 多盏 6伏星灯,夜晚尤如群星闪烁,金色的网架锥顶,上复镀膜镜面玻璃,宛如一块晶莹的宝石镶嵌在明月之上。

主楼与群楼之间, 由三层回马廊围绕一泓月形的 400平方米程控音乐喷水池, 五颜六色的灯光配上丝竹管弦乐曲, 使人尤如进入琼瑶仙境.驻足回马廊, 使人领略一番欧洲园林风情。

1992年

发表“建筑形象的软处理”。1991年在上海举行“建筑师学会年会”,我在会上作了一个学术报告并放了一些幻灯片,受到大家的欢迎,会后《建筑学报》的编辑顾孟潮先生找到我,希望我把这个报告整理一下发表在《建筑学报》上,于是就促成了这篇文章的发表。

1993年

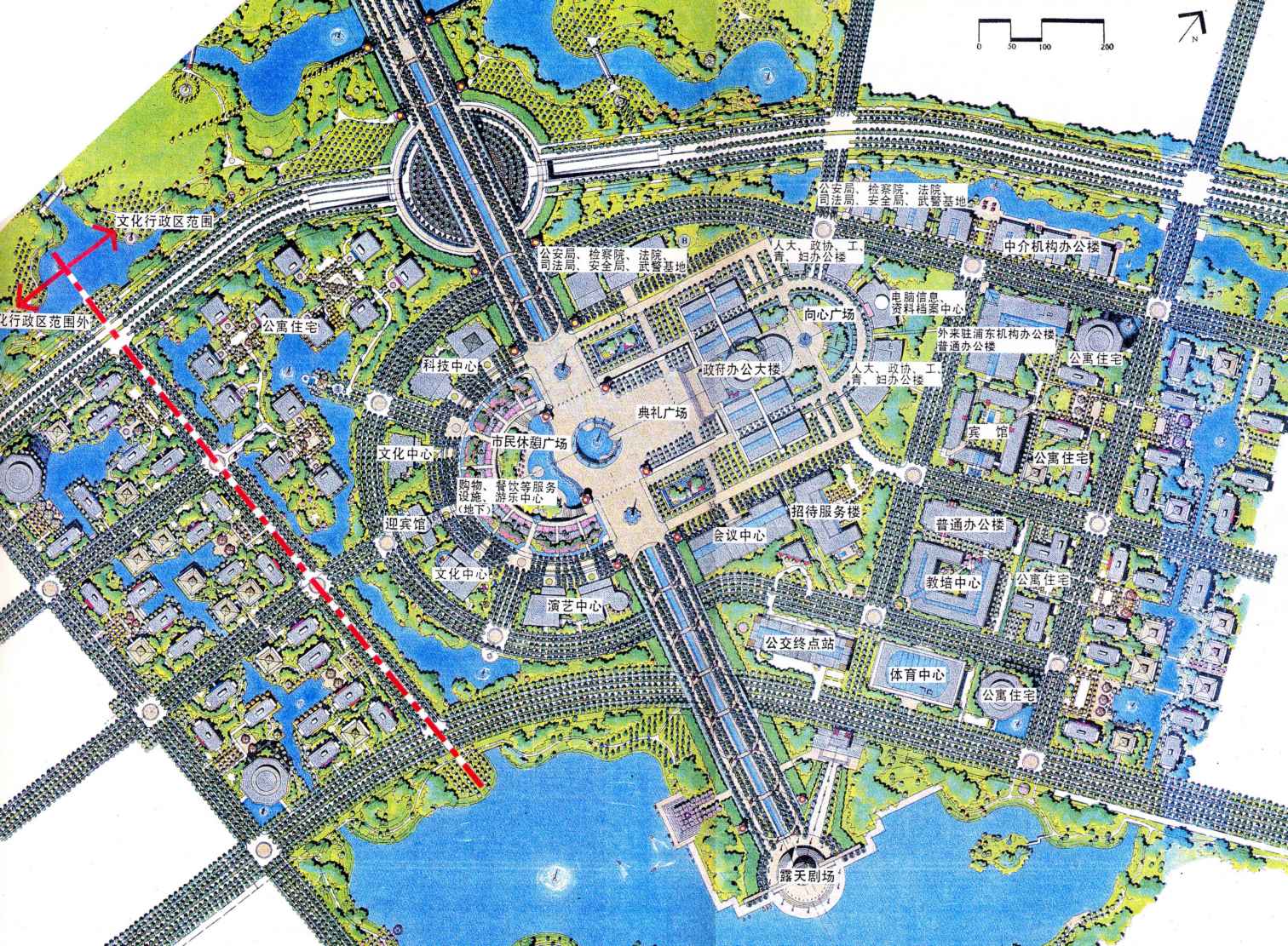

6月初,我们同济大学建筑城规学院和上海市规划设计院分别承担了“浦东新区文化行政中心规划”的设计项目。我们初步形成了三个方案作为第一阶段的成果,提交主管部门审议。6月22日浦东新区管委会下达通知:“整体规划结构方案和政府办公大楼基地,确定以同济大学提出的(三号方案)修改方案为准,不做原则上变动。”从此奠定了这片文化行政中心的规划面貌,同时也终结了“牵强附会”的浦东新区的大轴线。(下图取自网络)

设计工作组:赵秀恒 夏南凯 吴长福 周俭 杨贵庆

计算机组:顾景文 滕月珍 钱东虬 戴晓辉

这一年我获得了“国务院特殊津贴专家证书”。

1993 年

日本的几家企业组织了代表团访问了我们同济大学建筑城规学院,以寻求合作的机会,我们学院由院长陶松龄教授带队:郑时龄、刘云、卢济威、赵秀恒、吴长福等人组成代表团回访了日本大阪。

1994年

跟随党委书记张纪衡,系主任戴复东,刘云、王仲谷、李铮生等教授一起到山东半岛去访问,目的在于寻求开门办学的机会。

1995年

担任建筑系系主任和博士生导师。

发表“城市景观控制的要素”。上世纪九十年代起,在给研究生开选修课《城市景观论》时,整理出了这份授课提纲,并且配有很多的相应的幻灯片。在“全国建筑师年会”上也曾作为论文发表过,后来这篇文章在《时代建筑》杂志上节选刊登了部分。

六十年代以来,由于经济的发展和人们社会意识的成熟,使城市里的人们渐渐觉醒过来,人们对于城市急速膨胀、人口剧增、第三产业兴盛等等而带来的城市环境问题采取了批判的态度,人们不再迷信质量低下、功利挂帅的城市环境,要求城市的生活环境具有高度的品质。这种觉醒不仅使人们对设计师提出了更高的要求,而且各个领域的专家学者也对城市规划和政府决策部门有了新的要求。于是城市人文性的思潮、城市意象、城市景观、城市设计等等应运而生,汇成了一股时代的巨流。

1996年

申通广场(现名申通信息广场)原来是由另一个设计单位接下来的工程,做的方案甲方不满意,就委托我们同济大学建筑设计研究院把它接了下来。但是时间已经很紧了,这时就由建筑系组织我们几位老师抢时间把方案做出来,当时是暑假,天气热得不得了,我们工作的房间也没有空调,几个人都是光着膀子在电脑前画图,方案顺利通过之后并建成。

参加设计的还有:吴长福、钱锋、谢振宇、孙光临、张斌等人。获《2001年上海市优秀工程设计》二等奖。

1997年

陈云同志是我们党和国家久经考验的卓越领导人,根据中央及上海市领导的有关指示精神,本设计方案的指导思想,着重表现陈云同志的伟大业绩、个性、品操以及青浦革命斗争的光辉业绩,既反映出当地当时的历史特征,又反映出上海的当代建筑新水平,并且以此纪念馆为主体,形成一个优秀的青少年爱国主义教育基地。 我们的2号基地方案, 经权威专家评选为第一名,参加设计的还有:吴长福、钱锋、谢振宇、孙光临、张斌等人。

1997年

全国首届建筑系主任会议,我发表了“计划与机制”论文。面临世纪之交, 各行各业的人们都在很用心地思考着一个如何面向21世纪的问题。我国国家教委1996年 3、4月间正式提出并开始实施“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”。把一个什么样的高等建筑教育带入21世纪,在这次会议上介绍了我们“以学生能力的培养为核心”的一些设想。

在这次会议上遇到了几位校友,除了我和华侨大学的黄仁老师外,他/她们多数是文革之后毕业的,如今也都在各自学校的建筑系担任系主任或是副系主任,真是同济的建筑之花开遍祖国大地啊!

1997年

上海长寿路景观规划

设计者: 赵秀恒、徐 倜、汤朔宁、李祥宁、周 蔚、鞠 珩

长寿路始建于1900年,是上海西北部重要的交通干道,如今它已不能适应上海日新月异发展的需要,1996年10月对长寿路进行了全线拓宽改造。

上海市普陀区规划土地管理局和同济大学建筑系联合进行了长寿路的城市景观设计。经过整体、系统的城市功能定位与城市景观设计,改造后的长寿路将

建成一个由若干外广场为核心,内广场、外广场相结合,地上、地下过街通道相穿插连接的"节点商业"为特征的新型现代化商住一体化的街道。道路两侧高楼林立,街廓空间繁华靓丽,街廓设施新颖齐全,人行天桥飞架长空,每个广场都是一个优美的城市空间,大型壁饰、组合群雕、绿岛、喷泉、休闲坐椅,令居民与游人尤如置身于一个艺术的花园。

1998年

这一年我刚好60岁生日,我和早期的20几位硕士、博士研究生,一起进行了一次欢乐的聚会,我出钱他们出力,时间地点都是由他们决定,由他们去安排的,和大家在一起聚会非常的开心。

从那之后,我和他们几乎每年都进行一次聚会,他们走出校门平时很忙难得相聚,利用聚会叙叙友情,也叙叙同学情,我也向他们介绍一些学院的发展变化,以及教学上的新理念和新思路。

1999年

去美国考察图书馆建筑,在肯尼迪图书馆前留影。

“总统图书馆”这个说法于1938年由美国第32任总统富兰克林·罗斯福提出来,目的是为了将总统任内各种文献、手稿、档案、书籍、纪念品以及和总统生平有关的各类文献收集到一起。因此,总统图书馆实际上是集图书馆、档案馆和博物馆于一体的机构。

美国总统图书馆的主要服务对象是政府官员、学者和普通公民,只要出示身份证并且说明理由,任何人都可以阅览总统的档案。

2000年

清华大学紫荆学生公寓设计,经过两轮竞标,2000年8月在评委会的公正评选下,全票通过认定同济大学建筑设计研究院最终中标,并承担整个工程的施工图设计任务。

得到这一消息后,老校长江景波教授让人向我转达两点:一是向我们表示祝贺;二是要我们夹着尾巴认认真真地做好设计,处处保持低调,他说清华是专家辈出、院士多不胜数的藏龙卧虎之地,在他们鼻子下面作设计一定要小心了再小心。

我始终把老校长的教诲记在心中,我和袁烽、汤朔宁等年轻教师与设计院一所、二所通力合作、精心配合,使30多万平方米施工图的设计工作进展的非常顺利、神速。施工现场的配合也非常主动、密切、到位。该工程荣获了“教育部2005年优秀设计二等奖”、“建设部2005年优秀设计三等奖”。合作者:袁烽、汤朔宁。

2001年

无锡商业职业技术学院塘山校区进行设计,2002年竣工。

2002年

同济大学95周年校庆之际,我们班的部分老同学到学校聚会,由于还有一些老同学正在发挥余热,到学校的同学并不太多,之后组织大家到乌镇、苏州去游览,还邀请了王季卿、朱亚新等老师参加。

2003年

我们从同济新村搬家到了文化佳园。

这一年我65岁光荣退休,2005年学院下面成立了“都市建筑设计院”,对外由同济大学建筑设计研究院(集团)管理,我被返聘为总建筑师。

2004年

嘉定校区学生公寓设计。

主要协作者:康宏 聂兆征 宋菁菁 丁宇新 胡晓青

2005年

跟随研究生游泰山

2006年

同济大学建筑与城市规划学院院史馆成立,在这个院史馆里珍藏了许多学院收藏的、老师捐赠的一些非常有意义的文物,从这些文物中可以窥见到学院以及上海市发展演变的历程。我有幸和冯纪忠、邓述平二位教授合影。

2007年

百年校庆老同学聚会,老同学们退休以后,又发挥了几年的“余热”,我们班的同学大多数都到70岁了,总算有了真正休闲的时间,所以参加聚会的老同学特别多,这时我们活动的主要内容也从专业、业务转到了休闲旅游。同年秋天到厦门去旅游,开始了我们老同学的大规模旅游。2009年、2010年达到人数最多的时候包括家属有50多人,当时的年龄最大的将近80岁。

2008年

在汪启宗同学的组织下,到杭州旅游,巧遇奥运圣火传递的杭州。

泛舟游览西溪湿地巧遇冯纪忠先生。

2009年

我们一入学罗维东先生给我们上建筑基础课,是我们的启蒙老师,他的教育给了我们同学很大的影响,可以说我们同学都对他非常崇拜。

他1958年离开同济以后,过了50年,有一次他的朋友在我的博客文章上看到了我对他的回忆,使我们有机会再次相聚,我们很多同学从全国各地,甚至从美国赶来拜见老师,罗先生也会见了几位老同事,并为学院的师生做了精彩的学术讲座。

这次聚会来的同学非常多,会后我们组织了到镇江、扬州、南京的旅游活动,虽说有几位同学年龄已经80岁,但是腿脚还是不错,大家相互关心相互照顾,也还比较安全,一路上玩的很开心。

2009年

在张宝玮同学的组织下,参观北京奥运建筑。

我们同学虽然对北京奥运会建筑评价不一,但是到现场去看看还是很有兴趣的,这之后又去了北海、颐和园等地游览。

2009年

在贾德厚同学的组织下,我们游览了三峡大坝、诸葛亮故地“古隆中”等地。

2010年

我和夫人一起到美国住了一个月,游览了东西两岸许多城市和著名的景点。

由于女儿事先作了预约,所以我们还可以到华盛顿的方尖碑、纽约的和平女神像里面去参观。在华盛顿纪念碑的第十层,有一块来自中国的汉字石碑。

2011年

在何英濂、光相一的组织下部分老同学到成都一游,到底人老了,几位同学下山时,不得不乘坐滑竿。

2012年

同济大学105周年校庆,建筑系60周年庆,我们班毕业50周年许多老同学参加了这次聚会,我们班的同学集体出版了一本纪念文集,每位同学都写了一段这50年来的回忆文章,并配了许多精彩的照片。交流了我们毕业后大家在各自不同的岗位,所取得的成绩,和做出的贡献。我的一本作品选集也在这时发布,会后我们组织了到浙江的旅游。

2013年

上海的8位老同学到珠海、澳门、香港、深圳旅游

2013年

在我的台湾博士生的策划下,我们15位老人到台湾一游。

2014年

我们部分同学到莘庄老同学罗文正家小聚。

2015年

这时我们一些老同学,年龄较大,年近80左右,不再参加长途

旅游,我们几位在班级里年龄比较小的同学,跟随着我夫人的老同学到河南旅游。

2015年

一位移民到澳大利亚的老同学,说是要到上海来,为此组织了崇明游,可是到时候他却说是有事没有来,真是辜负了外地来沪的老同学的心意。我们这些老同学也难得一聚,就自得其乐吧。

2016年

参加建筑学1966届同学毕业50周年聚会,我大学刚毕业时,他们是大学三年级,我当时指导他们课程设计,我们之间的年龄也只不过相差三、四岁,所以和他们如同同学一样,关系相处得非常融洽,有的同学课余的时间,还经常到我的宿舍来聊天、看书,我也经常参加他们的课外活动。转眼之间他们也已经毕业50年了 ,那,我们怎么会不老呢。

2017年

11月18日,我的一些同事和研究生为我组织了一次“金秋聚会”,算是提前祝贺我八十岁生日。他们精心策划,把外地的、台湾的硕士生、博士生还包括家属、孩子几乎都请了回来,进行了一次非常隆重的聚会,让我非常的感动。

在学校学习时我们虽说是师生,可是在教学过程中,我和大家的关系就非常的融洽,我们是教学相长,我从来不摆什么老师的架子,毕业之后就是好朋友了。平时我和大家也是经常的进行互动交流,我有问题就请教他们、问他们,他们有事情也会和我聊天、谈心,因此我和大家就如同一家人一样。

有一些学生毕业后留校任教,更是成为要好的同事,工作中相互支持,相互帮助,有时大家一起合作一些工程项目,相互尊重,取长补短,合作的非常愉快,而且经常会取得一些良好成果。

2018年

5月29日~6月9日我跟着夫人的老同学到东欧去旅游。

去了波兰的华沙、克拉考夫、茀罗茨瓦夫,捷克的布拉格、布尔诺,在德国的绕了一天,再到奥地利的瓦尔茨堡,斯洛伐克的布拉迪斯拉夫,匈牙利的布达佩斯,最后到奥地利的维也纳,然后回国。人是鞍马劳累,景也是走马观花,但是心情却非常的愉悦。

特别是夫人的老同学,个个热心肠,一路上对我们非常的关心照顾,我们行李的搬运被他们全包了,我从心底里对他们真是感激不尽,人间自有真情在,千金难买纯真情!

今年的12月下旬刚好是十一届三中全会召开40周年的日子,从那时起华夏大地拉开了改革开放的大幕,40年来中国发生了翻天覆地的变化,我本人也从40岁走到了80岁,在这40年里,我经历了许多丰富多彩的日子,值此我写下这篇文章以资纪念。

赵秀恒

2018年11月18日 于同济大学建筑城市规划学院