新闻中心

智慧城市 人居健康

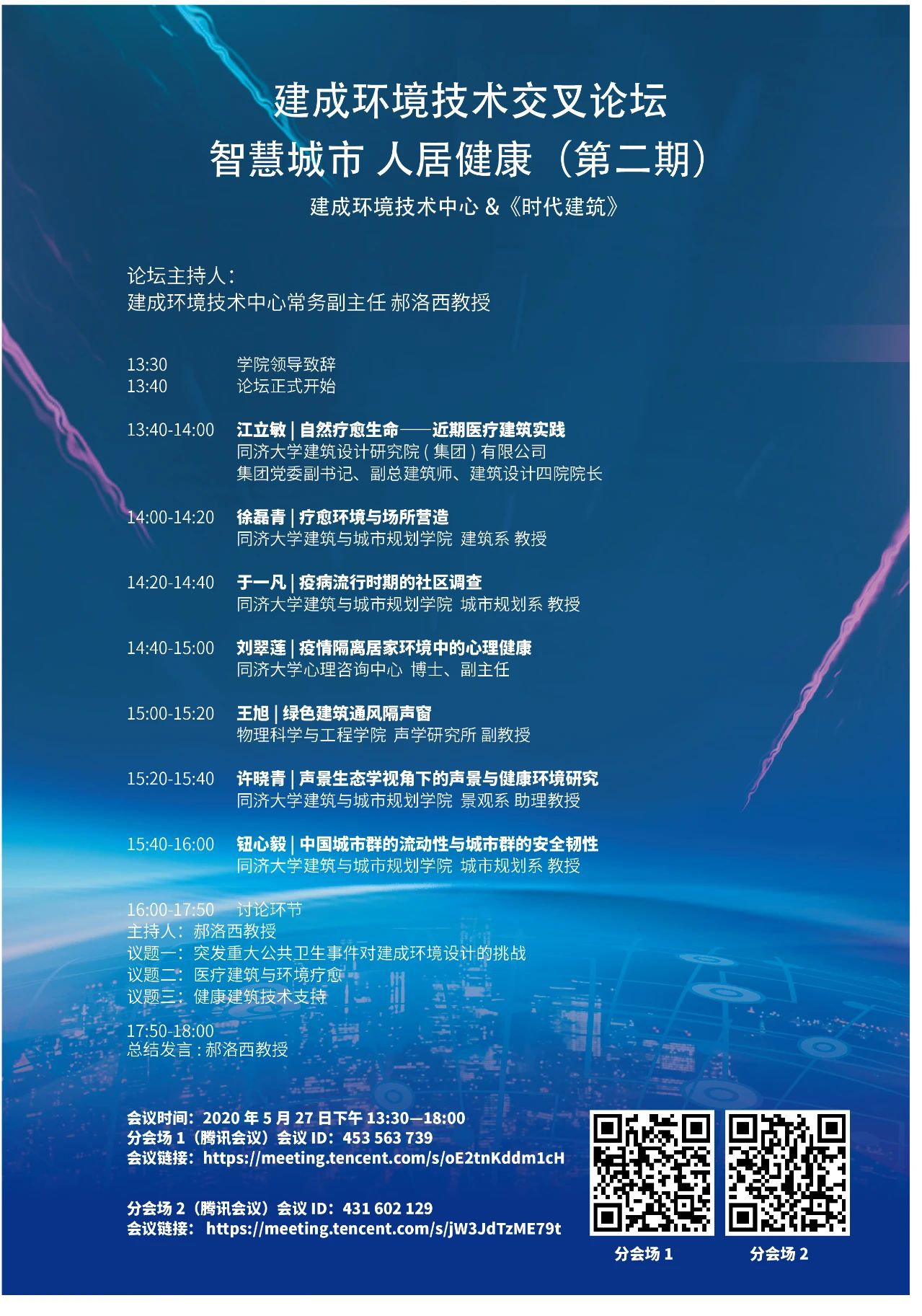

同济大学113周年校庆的系列活动之一,同济大学建筑与城市规划学院建成环境技术中心与《时代建筑》编辑部联合举办的第二期“智慧城市 人居健康”技术交叉论坛于2020年5月27日下午在线召开。建成环境技术中心的“智慧城市 人居健康”技术交叉系列论坛以多学科交叉的建成环境技术创新为主线,以智慧、健康的建成环境技术研究和实践为交流主题。本次论坛由建成环境技术中心常务副主任郝洛西教授主持,特邀了来自学院内外的建筑学、城市规划、园林景观、心理学、声学等不同领域的七位学者做专题交流报告。

建筑与城市规划学院院长李振宇教授做了热情洋溢的开幕致辞,欢迎各位代表在同济大学113周年校庆之际来参加“智慧城市人居健康”交叉论坛。李院长在致辞中强调了多学科交叉对建成环境技术创新的重要性,对建成环境技术中心在交叉创新方面进行了回顾并提出更高的期望。

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司集团党委副书记、副总建筑师、建筑设计四院院长江立敏院长做了题为“自然疗愈生命——近期医疗建筑实践”的报告。江院长在报告中对医疗建筑的趋同性进行了反思,提出在医院环境设计中,不仅要满足使用功能,还要从使用者的心理需求出发,力求创造一个人性化、生态化且独具疗愈力的空间环境。他分别以复旦大学附属妇产科医院青浦院区(红房子医院)和中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建二期的两个实际项目阐述了“源于自然”、“回归自然”的设计理念。

同济大学建筑与城市规划学院建筑系徐磊青教授的报告主题为“疗愈环境与场所营造”。徐磊青教授首先对理想的疗愈系统和疗愈环境构成因素作了系统分析,然后就康复花园景观设计、亲自然城市主义和设计原则、健康街道和疗愈街道、城市景观疗愈的VR实验、疗愈建筑、疗愈室内实验、虚拟疗愈等主题进行阐述,对后疫情时代的疗愈环境类型进行了展望。

同济大学建筑与城市规划学院城市规划系于一凡教授的报告主题为“疫情流行时期的社区调查”。于一凡教授源于疫情的拷问和反思,采用影像发声法进行了“疫情流行时期的社区调查”,关注参与性和社会实践的研究活动,对疫情潜在的持续影响进行了展望。

同济大学心理咨询中心副主任刘翠莲教授以新冠疫情中的高危人群——老人为例,做了“疫情隔离居家环境中的心理健康”的报告,介绍了知觉控制感与健康的关系、危机辩证法和“应对机制”等。

同济大学物理科学与工程学院声学研究所王旭副教授的报告主题为“绿色建筑通风隔声窗”,介绍了“通风隔声窗”前沿的声学材料研究与建筑构造设计,从绿色建筑与声学材料的角度出发,为绿色建筑提供了创新性技术。

同济大学建筑与城市规划学院景观系许晓青助理教授作了“声景生态学视角下的声景与健康环境研究”的报告,将声景观和健康疗愈相结合,研究噪音对物种的影响。报告提出了正确处理人与自然的边界,开拓了健康环境的新视野和设计理念。

同济大学建筑与城市规划学院城市规划系钮心毅教授的报告主题为“中国城市群的流动性与城市群的安全韧性”,从城际人员流动的“正向”效应和“负向”效应出发,分析了我国城市群的人员流动性特征,分别对后疫情下城市群的安全和韧性进行了思考。

七个报告结束之后是讨论与交流环节,论坛首先邀请《时代建筑》的主编支文军教授回顾了《时代建筑》期刊近几年对建筑技术发展的关注,尤其是今年的第五期专刊,将聚焦于健康建筑的主题,与疫情密切相关,反映同行的思考和研究。此后,围绕“突发重大公共卫生事件对建成环境设计的挑战”、“医疗建筑与环境疗愈”和“健康建筑技术支持”三个议题,嘉宾与参会教师进行了热烈的讨论,针对“开放社区和封闭管理”、“TOD发展趋势和公共交通”、“医院设计中的环境疗愈”、“健康校园规划设计”、“虚拟现实技术”、“疗愈技术的综合应用”等话题,重点讨论了新技术交叉对建筑、规划、景观学学科发展推动、可能交叉应用的前景。

论坛的最后环节由建成环境技术中心常务副主任郝洛西教授进行总结。郝洛西教授重点阐述了学科交叉的意义,需要突破认识和跨界合作,希望走出学院,联合其他学院和专业部门,针对健康设计展开科研合作,并在实际项目中得到落地与示范应用。

本次技术交叉论坛采用了线上论坛的方式,线上zoom平台为主会议室,通过腾讯会议进行即时转播。线上论坛吸引了校内外广大师生和校友,也受到了建筑、规划、景观同行的关注和热忱参与,与会者人数超过400人。校友们不仅通过线上的方式踊跃地参与了学术交流,而且为母校的校庆送来了声声祝福。

海报设计&采编:曾堃