新闻中心

以下文章来源于TransAxis设计坐标 ,作者本校建筑系本科生闫一飞。

【项目介绍】

在折腾了一圈上海的各个地块之后,本次课题终于折腾到了建院自己的头上。所谓三天不打,上房揭瓦,这次要下手的是学院B楼的屋顶及连带的钟庭。

课题起名为“基于有限元结构分析的建筑设计”,这门大四下的自选题,相比大三的豪华综合体与大四上横跨几个地块的大手笔,这么小的基地,还只是对屋顶动动手脚,不由得透露出一股精致(贫穷)的气息。

带队的C老师自有深意:以往同学们的课题设计,对结构的概念比较模糊,对其合理性与可行性的判断也多半是来自老师的一句“这个应该可以”,而老师们也大抵是凭借多年的经验来下一个不那么负责任的结论。而本课题意图让学生临时扮演结构工程师的角色,从而更好地理解建筑空间、功能、结构、环境控制技术之间的关系,锻炼批判性、综合性的思维方式(该处摘抄于教案)。

因此,C老师引进了有限元分析,请来了结构方面的专家J老师,意图让同学们在设计初期就将结构选型考虑在内,并经过软件计算让结构的荷载与变形得以量化,进而通过结构优化进而实现方案推进。

但根据去年反馈,整体的工作量好像偏少(认识的某同学说他提前一两周就画完图了)。这怎么能行?不通宵简直是建筑狗的耻辱!于是C老师痛定思痛,加大力度,增加了热工方面的比重,请来对此研究颇深的Y老师。运用相关建筑热工软件,对自然采光和自然通风进行模拟,根据计算结果修改建筑设计(再次抄自教案)。

三位老师分工合作,多个角度的推进让设计更加丰富完整。

【前期分析】

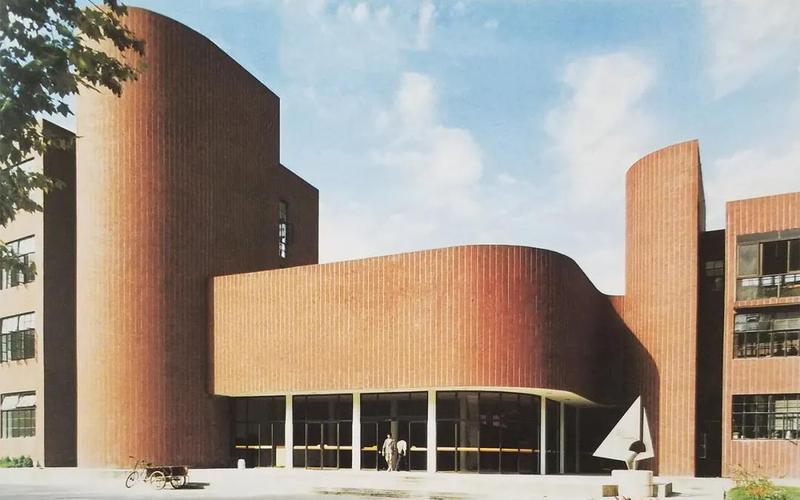

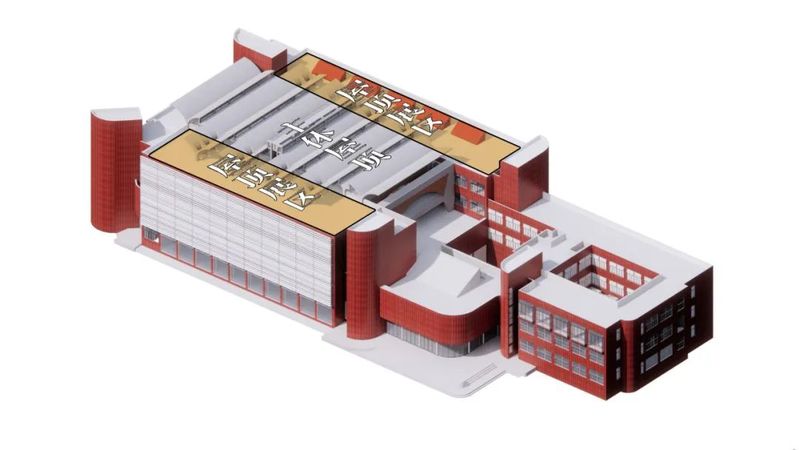

除了睡觉的宿舍,B楼可能是建院学子们待的最多的地方。该楼由戴复东院长操刀,建成于1987年,扩建于1997年,外墙面通体使用铁屑与陶土烧制成的红色面砖,因此又称红楼。要改造的屋顶部分起初采用V形截面的空间桁架,屋面使用有夹丝的U形玻璃;后保留桁架,将玻璃屋面改为如今类似张拉膜的屋顶。

▲有半年多没见到它了,睹物思楼

▲屋顶2000——2020

作为无所不能(啥都不精)的建筑师,当然不止改个屋顶就完事了,下方的钟庭(为何叫钟庭,因为中庭有口钟)也纳入了设计范围。其功能由我们重新规划,意图为建院师生打造一个船新的交流场所。

由于疫情,只能居家进行前期调研,好在改造的对象是朝夕相处了四年的教学楼。于是对着照片回忆B楼的点点滴滴,例行的讲座与评图、与小伙伴们日复一日的推敲方案、抱着笔记本一坐一天、交图前的爆肝、与期末的公开处刑,钟庭与屋顶的形象逐渐清晰起来。

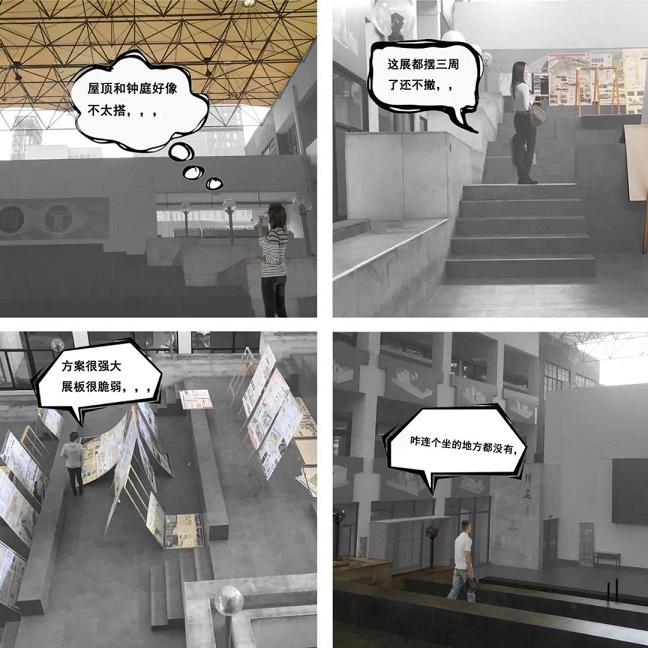

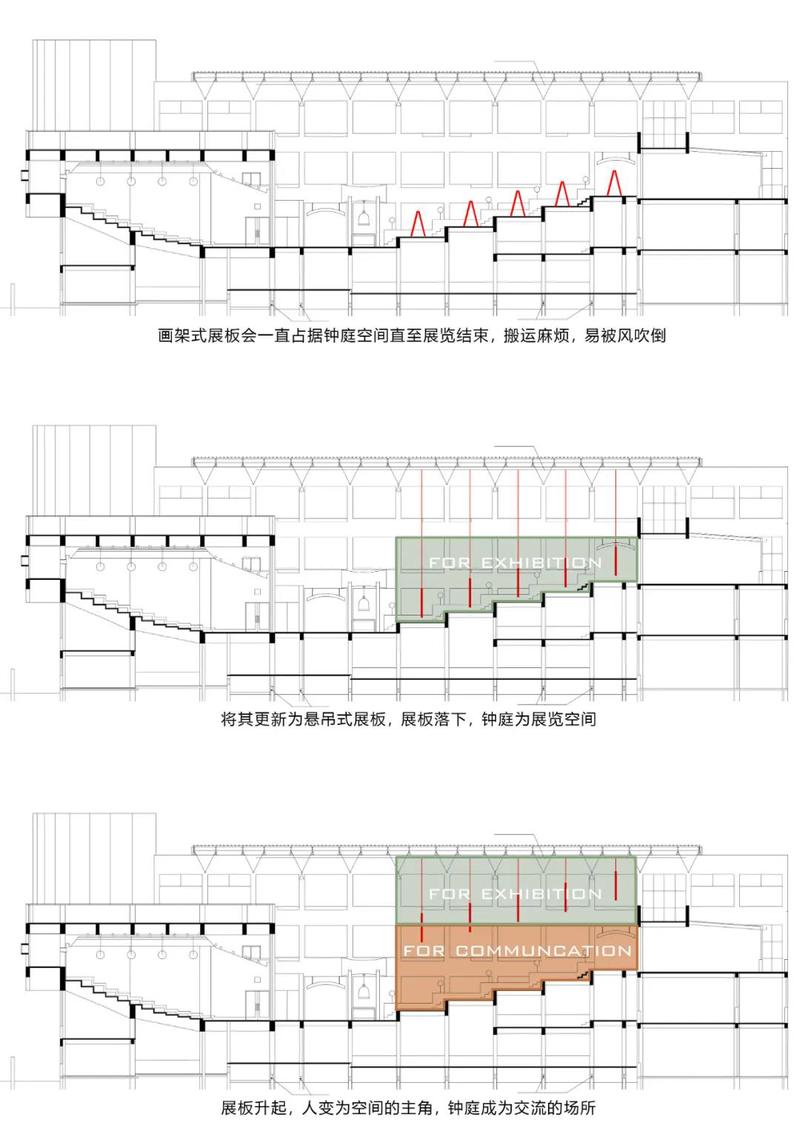

屋顶像被遗忘的小透明,张拉膜的透光性不佳,室内氛围常常较为昏暗。空间桁架与张拉膜拉索的线条纠缠在一起,较为杂乱的形象与两侧简洁严整的教室部分并不协调;钟庭的大台阶则是卑微的工具人,同学们B楼后都是直奔教室或报告厅,只有在每学期数次的年级展评与偶尔举办的晚会时它才可以享受片刻的喧嚣。平日里会进行持续数天乃至数周的优秀图纸展览,把可能是从美术教室顺手搬来的画架当作展板,万一赶上妖风大作,展区顿时七零八落,一片狼藉。要是没有展览,那大台阶基本就是无人区,毕竟地面光秃秃,坐也没地儿坐,总不能和partner一起罚站。

总之,钟庭肩负着展览功能与交流功能,但两种属性由于目前整体环境不佳并没有得到很好地体现,而且互相之间存在着使用时间及空间上的矛盾。

▲现状问题吐槽

【概念生成】

一个空间如何承载两种功能?建筑师没有奥特曼和小魔仙的华丽变身,但却有灵活的头脑。画架展板搬运困难且占据空间,怎样可以让其移动灵活且呼之即来挥之即去呢?藏到地里不大行得通,不如把它吊在天上!于是悬吊展板华丽地诞生了,空间的活动属性随着展板的升降发生着改变,可根据实际需要一天中多次变换。

钟庭成为一个展览空间与交流空间的复合体,“舞台”的整体概念也应运而生。展板的升降正像舞台帷幕的起落,钟庭里发生的事件,包括展览、晚会,甚至同学们的日常生活,都可以视为正在发生的剧目,在一次次转场中,在钟庭这个静默的舞台上,不断地进行下去。

▲悬吊展板系统

▲和大师的合影,还有点小激动呢~

(左,罗马斗兽场拱门;中,效果图提前放送;右,不用介绍了哈哈)

【屋顶设计】

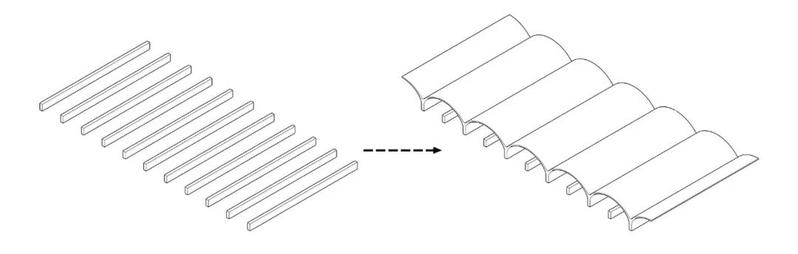

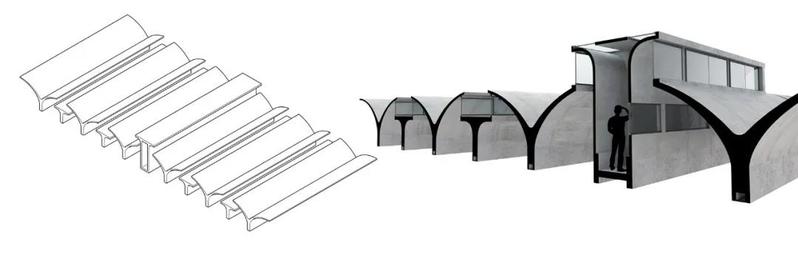

悬吊展板系统与屋顶设计紧密相连。前期结构选型时,因为希望和B楼原本的楼梯间与入口处的弧线呼应(次要原因),而且当时正沉迷于路易斯·康的秩序之美(主要原因),就选择了连拱作为屋顶的雏形。

B楼本身南北两侧的柱列对称,为连拱提供了合适的条件,其偏古典庄重的风格也与学院的气质相符。

▲与主体分离作为装饰件的1/4圆形楼梯间&入口的弧形墙

▲大师の疑问

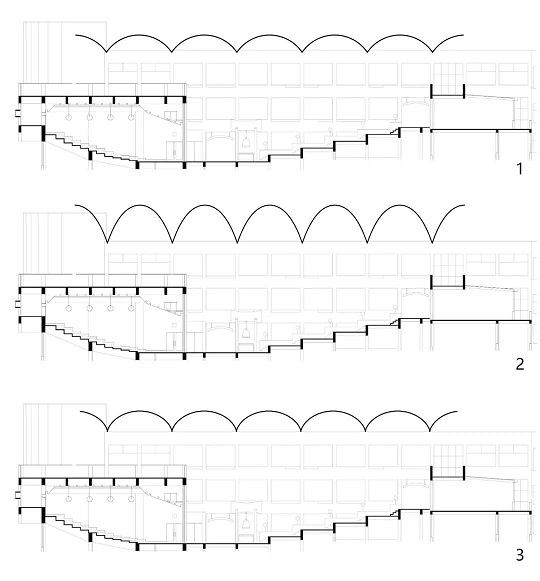

首先为了承载上文的悬吊展板,在3.6m跨度的原柱网上架起横跨钟庭的大梁,再把拱以两个柱距为一跨放在梁上,两端为两个悬挑的半拱。对于拱的形状,在CAD里随便画个弧线不符合我们严谨的性格,于是采用了和金贝尔一样的摆线拱形(在受力上抛物线拱是更合理的,但是因为放上去有点丑所以没用,如果从力学角度来优化拱建议同学们尝试Kangaroo或Rhinovault)

1.一开始随便画的圆弧

2.抛物线(拱顶较高)

3.摆线(精准而优雅~)

▲摆线方程x=a(φ-sinφ),y=a(1-cosφ)

这时每个拱中心处会有一条孤零零的梁,其上端并不承重,只是为了承接下端悬吊展板的荷载,而且整体的连拱只能通过高侧窗采光,气氛较为压抑。

于是将拱从拱心处打破,相邻的两个半拱就变成了一个海鸥形构件;

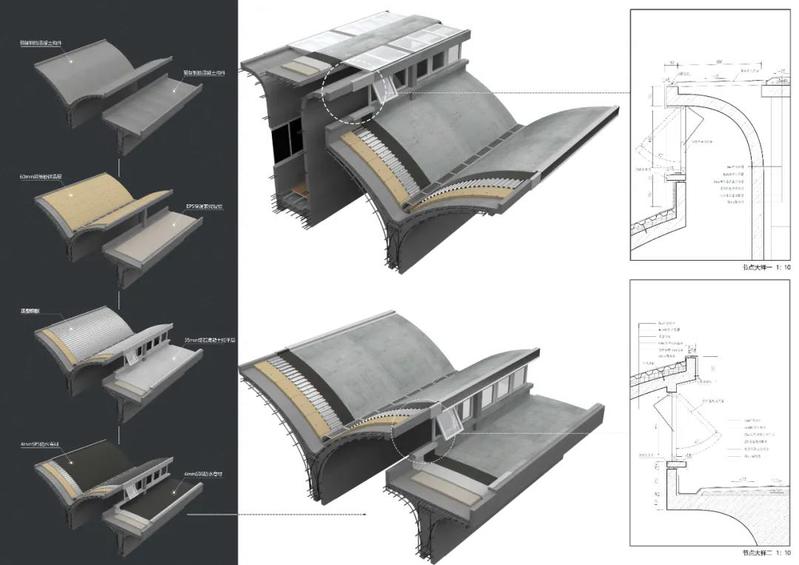

同时将拱心处的梁升高,截面变为T形,上端可以为半拱的弧面反光。

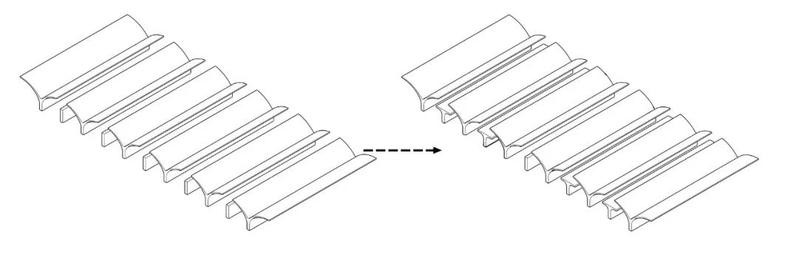

接着为了连通南北两侧屋面,以及为在举办晚会时可以人工打追光灯,将最中间的一道T形梁变为进人通道,这样屋顶就已大体完成了。原有的柱网尺寸规定了屋顶的模数,形成了类似“ABACABA”的秩序,某种程度上也是对康的服侍与被服饰空间的演绎。

接着为了连通南北两侧屋面,以及为在举办晚会时可以人工打追光灯,将最中间的一道T形梁变为进人通道,这样屋顶就已大体完成了。原有的柱网尺寸规定了屋顶的模数,形成了类似“ABACABA”的秩序,某种程度上也是对康的服侍与被服饰空间的演绎。

▲再来回顾一下全过程~

钟庭上空的屋顶完工后,南北两侧的平屋顶就是下一步考虑的对象。

在自己拟定的任务书里,我将它作为一个展出优秀作品的永久展区,相当于一个在课题发布后可以前来观摩和找灵感的建院“名人堂”。经过多次尝试,在临近期末才确定了最终的形式——海鸥梁延伸到屋面,两侧用鼎足状的构件支撑,从端头看去有振翅欲飞之势。下部腾出的空间安装玻璃柜,用于摆放模型,海鸥梁的两翼也为观展师生遮风挡雨。

▲芜湖,起飞!

关于新屋顶与老建筑的关系,本想让海鸥梁像四双翅膀在红墙之上自由飞翔,C老师又及时抑制了我的表现欲。最终屋顶以一种较为低调的方式隐于立面后,只有在东西方向可窥得其悬挑的一角,留下更多的想象空间。

▲我还是从前那个立面,没有一丝丝改变~

【室内设计】

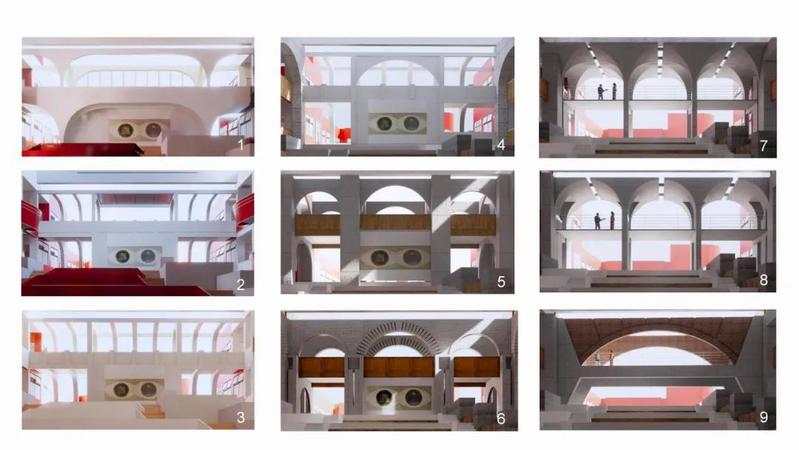

在新屋顶设计完成后,建筑师的魔爪便伸向了钟庭,主要对其三个节点进行了更新。尽管可能有“为设计而设计”之嫌,但一方面想统一整体的氛围,另一方面也把其当作一次在设计中实验康的理念及手法的机会,也就“为添新砖强说理”了。

▲钟庭现状

首先是钟庭两侧的室内立面及环廊,等距均质的柱列表情较为呆板,需要将屋顶的秩序延伸至立面。单纯推敲形式是没有意义的,于是从功能方面着手。目前两侧走廊外侧摆放着储物柜,兼做拦板。虽然功能上一石二鸟,但阻隔了走廊与钟庭的视线交流,既然后者是“舞台”,那前者就扮演着“看台”的角色,“看”的动作值得被强调。于是通过分解功能来划分空间,将一个横向面向钟庭的3.6m的柱距分为1.6m的储物区与2m的看台区,用一面形似空心柱的混凝土墙将储物柜与柱子隐藏起来,其中的间隙安置雨水管。墙体之间用一道罗西式的过梁连接,看台区安装柚木栏板,使立面呈现出古典的面孔。

▲一次“立面构成”练习

对于这面外包墙体与屋顶的关系,中期时有老师曾建议应体现屋顶向下的力流的传递,但最终还是将两者清晰地分离开来。这就涉及到了结构上的“真”与“假”的问题,屋顶的荷载只传递到柱子上,非承重墙就没有责任去表现不属于它的功能。

▲室内大剖面

这一点在东侧廊道的设计上也有体现,经过多轮深化后,最终确定了廊道墙体简洁的拱形(图9)。在推进过程中,曾想用砖块来搭起拱(图6),因为拱是砖面对大跨度时的砌筑逻辑的表现,而混凝土是“很好说话”的,它成为拱的动机并没有砖来的那么强烈。

但最终在C老师的建议下选择混凝土浇筑加上面砖贴面,为什么这里反而放弃“真”的砖而选择“假”的面砖呢?一是因为这道墙与屋顶脱开,并不承重,对天生有受压属性的砖拱来说反而是一种“假”,二来没有侧向固定的单层砌体墙放在室内较为危险。而面砖虽然“假”,但它与砌筑迥异的拼贴方式直白地告诉观者“我就是装饰”,栖身在并不承重的片墙上,让人仿佛可以透过它看到里面作为主体的混凝土。“假”得光明正大,某种程度上也是一种“真”。

第三个节点是西侧报告厅屋顶的更新,沿南北向立起一道隔断,一方面意图阻挡冬季的西北风,一方面将报告厅屋顶分为室外平台和室内过廊,这样就将四层的交通连通为一个环路,加强了南北楼的联系。在隔断的设计上,窗的部分模仿了费舍尔住宅的开启扇与固定扇,门则致敬特灵顿浴室的空心柱(这就是忠实粉丝吧~),意图遮挡与调节冷风。

▲13:30,一束圣光照耀着柯布~

到目前为止,依然是建筑师的手在摆弄着屋顶与钟庭,而接下来需要我们扮演结构及热工工程师的角色。早在几个世纪前,建筑好像还是由无所不能的文艺复兴大师们一手包办。但现代社会的行业细分化,一座房子的搭建需要多个专业分工协作。虽然专业性的不断加强看似让行业壁垒越来越高,但信息技术的发展某种意义上却降低了跨专业的门槛。以往复杂的力学计算,现在可以封存在软件的“黑盒子”里,用户不需要知道背后的代码与公式,只需要花很少的时间学会操作。这让对结构与热工一知半解的我们,可以跳过其原理,用直观的结果来辅助推进设计。

【结构】

如果是第一次听说有限元分析,同学们可能不明觉厉。实际上,有限元分析是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解(以上摘自度娘)

而单就软件操作来说的话,主要分为三个步骤:

第一步是建模,其逻辑有些类似revit,用带有材料属性的梁、柱、板搭建起简模;

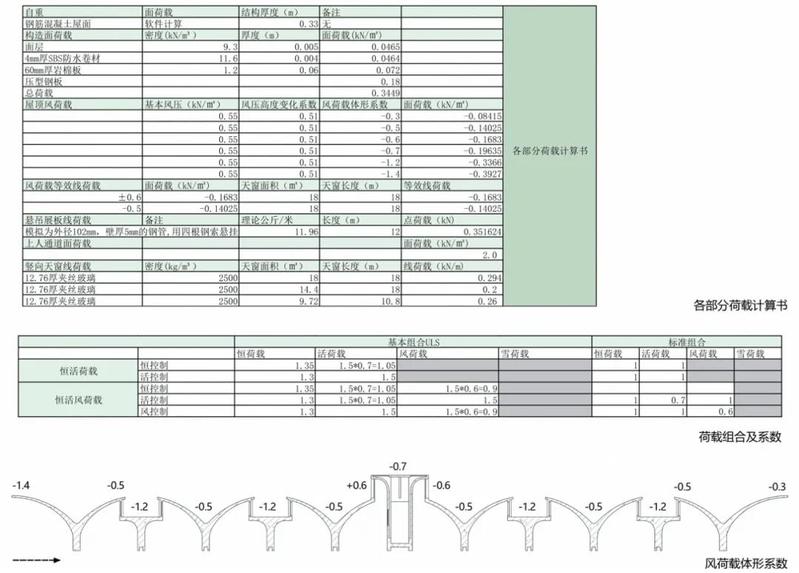

第二步是根据实际情况附加活荷载、风荷载、雪荷载等;

第三步输入荷载组合(ULS、SLS),然后软件就会自动划分网格,计算出构件的变形,总的来说还是较为友好的。

▲友好是友好,就是有点费时间...

本次使用的有限元软件是德国Dlubal公司开发的RFEM

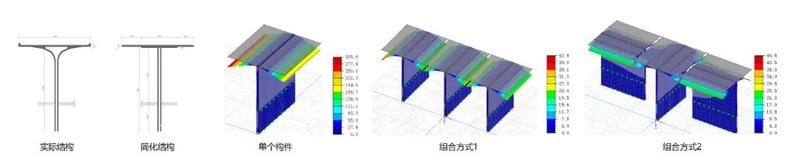

为了熟悉操作,并对结构模拟有一个初步的概念,J老师首先让我们进行案例模拟。我选择了构件形式有相似之处的龙美术馆,根据软件的建模规则,将原方案的空腔伞形构件简化为两片剪力墙支撑起一块板。经过计算,板的边缘变形非常严重。向老师请教后,猜想一方面可能是简化方式导致的误差,另一方面是构件之间的搭接可能会减小单个构件翼缘的变形。针对第二点进行了多种搭接方式的模拟,发现变形显著减小,证实了前面的猜想。

▲团结就是力量~

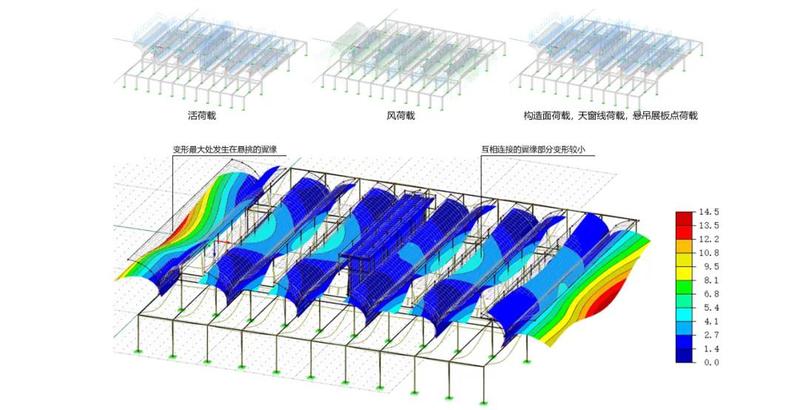

相比于有些同学的天马行空,我的结构体系较为常规,就是预制混凝土构件相互连接,放置在原有的柱网上。经过模拟后,各部件的变形均在合理范围内,且与案例模拟的结论相似,变形最大处发生在海鸥梁悬挑的的翼缘,该处的合理性也作为下一步优化的指标。

▲一遍就算过,这是稳稳的幸福~(变形最大为14.5,<21)

预制构件之间通过杆连接,增加整体侧向刚度,起到抗震作用。对于杆的连接方式,进行了两种形式的模拟,结果均在允许范围内,但从美学角度选择了变形较大的一种。在权衡建筑的美与结构的优时,建筑师“强词夺理”的小任性是可以得到理解的。

▲为什么不喜欢第一种呢,因为有种翅膀被拴住的感JIO

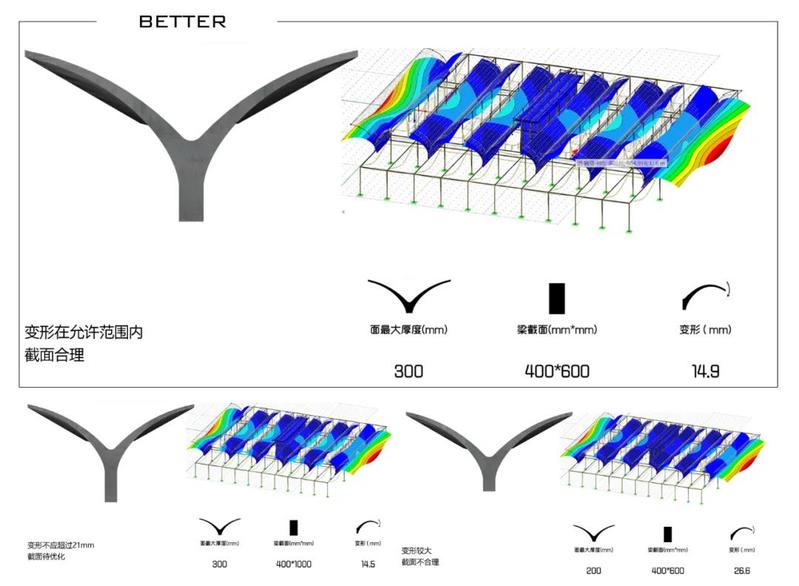

针对变形最大处的翼缘,进行海鸥梁的截面优化。根据软件建模规则,将其分成上下两部分分别测试截面尺寸,最终得到了满足要求且较为省料的合理结果。

▲实际算了六七种组合,为了节约空间就不放了

▲构造做戏做全套~配筋都建出来了

因为方案在结构上较为常规,所以并没有遇到太多阻碍与挑战;相对的,有限元分析也没有起决定性的作用。但正如C老师上课时所说,确定一个形式是很快的,而大部分时间会花在不断的调整与推敲。以往常常粗浅地止步于前者,而这次的计算,让方案从形而上的结构体系精确到了每一块混凝土的厚度。用坚实的数据来雕刻自己浪漫的想象,这就是亦文亦理的建筑学的魅腻吧!

【室内环境】

(1)光环境

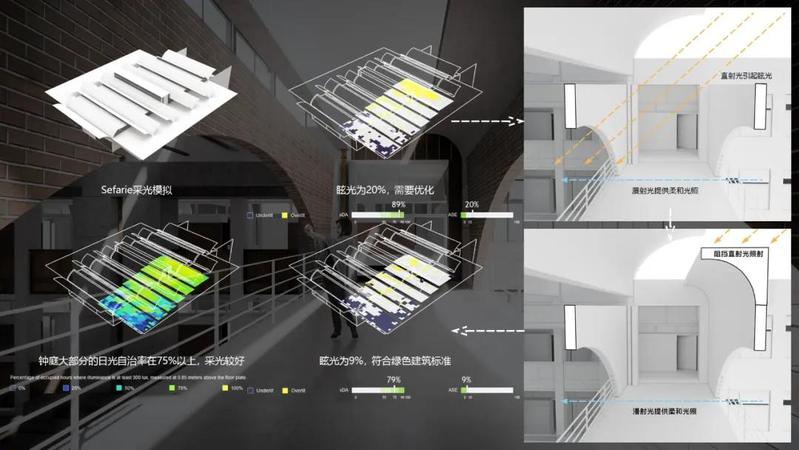

因为体型小巧好上手的优势,我们选择了搭载在SU平台上的sefaira插件

该软件的指标有四项,我们主要根据其中的日光自治(DA)和全年阳光照射率(ASE)这两项进行优化。前者是空间某一点,日光超越目标照度(300lux)的百分比,用于评估光照是否充足,对于教室、办公室等需要日照的空间,以达到75%为佳;后者是某空间中阳光直射时间超过250小时的百分比,即眩光率,以控制在10%以下为佳。

进行初步模拟后,发现钟庭主要区域的日光自治率在75%以上,但是眩光率较高。经过对南北高窗,屋顶侧窗等进行控制变量模拟后,发现引起眩光的罪魁祸首是东侧的大开口,而且直射的时间正值上午的展览评图,这会使得同学们在刺眼阳光与大神方案的双重夹击下睁不开眼睛。首先想到的解决方案是增加屋顶东侧的悬挑,但尝试后发现其不仅遮阳方面收效甚微,而且会增加结构的负担(双目标优化,结构与光照协同考虑)。随后便增加廊道外墙的高度,在顶部形成一个与屋顶形式对应的伞形构件。最终,眩光率被控制到了9%,用较小的动作解决了问题。

▲Sefaira光环境模拟

由于钟庭的双重属性:展览空间需要相对柔和稳定的光线,(甚至有些馆长干脆要求建筑师把展馆做成封闭的盒子,完全依靠人工照明采光),而作为交流活动的场所,是可以允许戏剧性的自然光的,这让建筑师强烈的表现欲又有了发挥的空间。

光像水一样无孔不入,区别在于直射、反射与折射会让其呈现出不同的形态与色彩,而实体和实体之间的缝隙就是操纵这场光影魔术的那双手。

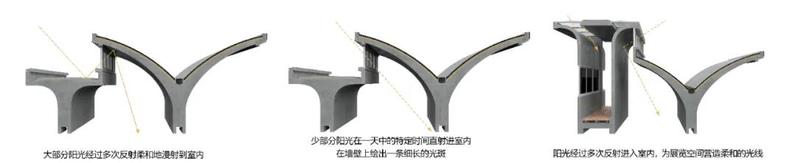

海鸥梁与T形梁的交错排列,将屋顶的自然采光分成了三个层次:

第一个是全天候的漫射光投射到海鸥梁的弧形内壁来照亮室内,与金贝尔有相似之处,当然康是经过了无数次的计算与实验才确定了最终的弧形铝制反光板;

第二个是随着太阳高度角的变化,在每天上午下午的特定时间,直射光会穿过屋顶构件之间的侧窗投射到墙壁上。光斑像时针一样缓缓转动,记录着时间的流淌;

第三个是南北向的高窗为室内提供充足的光照,南侧的直射光如果不经过处理,会造成大面积的暴晒。这时屋顶展区发挥了作用,延伸至两侧屋面的海鸥梁不仅成为了展墙,也为室内挡下了大部分直射光。这样,漫射在屋顶上的冷色天光与投射在墙壁上的暖色阳光形成了虚实冷暖的对比,为冷冰冰的混凝土染上不同的表情。

▲结构是光的赋予者——路易斯·康

为了在评图展览时提供稳定充足的光线,人工照明还是要加滴,于是在屋顶构件的底部预留了凹槽,其中放置灯带。展板落下,灯带随之显露,为展览提供照明。

▲太阳从不知道自己有多伟大,直到它照到建筑物上——路易斯·康

(2)风环境

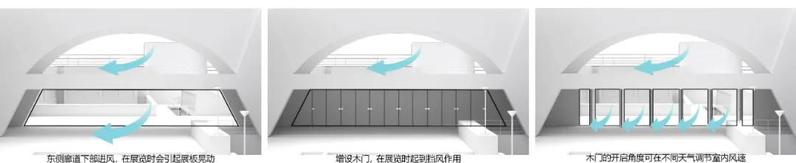

与其说是建筑内部被挖空的一块,钟庭更像是几个单体建筑围合成的半室外空间。不像黑盒子那样密不透风,它的东西向开敞,与外部环境联通。然而魔都时而妖风大作,大阶梯上的展板便遭了殃。风就像一匹傲娇的小野马,需要我们悉心调教。

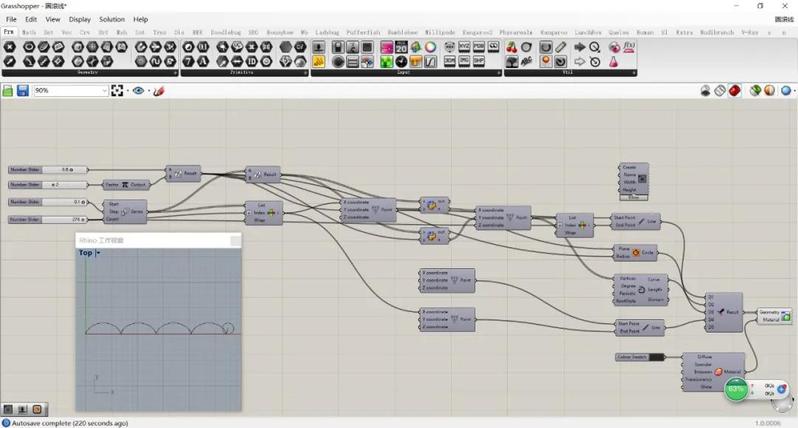

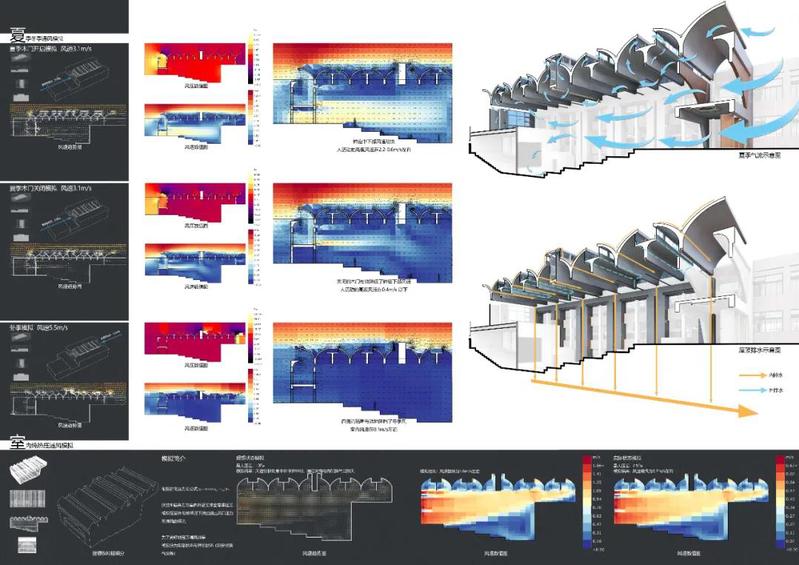

课程选用了grasshopper平台上的butterfly插件进行模拟

在开始之前要确定基地的气候条件,针对气候较为极端的夏冬两季进行模拟,且对其应有不同的应对方式:夏季需要引导风吹进室内增加空气流通,冬季则应尽量阻冷空气进入。通过ladybug生成上海夏冬季节的风玫瑰图,主导风向分别为东南风和西北风:筛选早八点到晚十点特定风向的风速,夏季取规定值3.1m/s,冬季取较大值6m/s,分别对其进行分析。

▲嗯右边那一堆是凑图利器Weather Tool一键生成的...

经过初步模拟,东侧廊道在夏天成为了主要进风口,风速较快处集中在钟庭中下部,约1~2m/s。烈日炎炎时,这样的风速对人来说是较为舒适的,但是对悬吊展板系统就不太友好了。过快的风速可能会引起展板晃动,存在安全隐患。那么怎样在展览时段降低钟庭风速呢?调节流体的流速,阀门是最常用的构件。而在建筑学的语言中,门与窗就是与之对应的词汇。观察风速分布图,廊道下方的灰空间是主要进风口,于是在该处安装木门,通过控制其开合调整进气量。经过模拟,在木门关闭时,钟庭底部风速被控制在了0.5m/s以下。这样,肆虐的妖风经过调教,摇身一变成为了怡人的微风。

▲开闸!放风!

进行冬季西北风的模拟,由于西侧隔断的挡风作用,有效地阻挡了冷风进入室内,但同时也可能带来换气量不足的问题。将屋顶天窗开启再次模拟,依然收效甚微。于是只能根据实际情况,通过增加换气设备输送新风。

在现实世界中,影响室内风环境的因素有很多,在结束上述模拟后,Y老师建议进行无风情况下的夏季室内热压通风模拟。根据简化公式,计算出钟庭进出风口的压力差,经过模拟,在压力差为2.1Pa(实际情况)时,最大风速可达0.7m/s;而增大压力差至10Pa(理想情况,例如安装换气设备)时,风速最快可达1.6m/s左右。屋顶的天窗起到了拔风的作用,在炎炎夏日也能给室内带去一丝凉意。

▲Butterfly点一下算一天你值得拥有!鬼知道一共算了多久...

【表现】

因为疫情居家,所以以往要求的大比例实体模型只好取消(又节约了一笔材料费),省下来的时间精力便放在了表现上。之前在网上有看到一些酷炫的建筑表现动画,于是便萌生了用视频代替PPT进行最终的成果汇报的想法(而且可以提前录好音频,避免了上台忘词的尴尬~)

动画可以大致分成两个部分,生成动画和漫游动画。因为屋顶方案较早定型,在中期评图之后,我便开始着手准备前者了。市场上多用3Ds Max和vray制作动画,但是由于设备(一渲染就可以煎鸡蛋的坠机堡垒)、人力(没有对象的建筑狗只能孤独出图)、时间(不想通宵)等因素的限制,显然这种工作流不太现实。

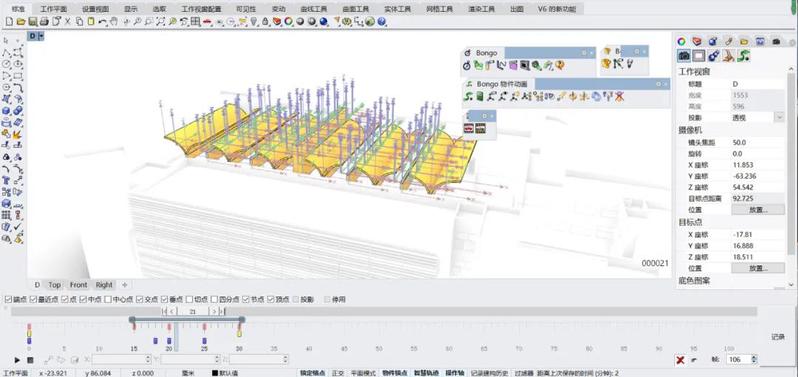

条件不够,科技来凑,我选择了rhino的动画插件Bongo。软件操作并不难,只是K帧是个耐心活,而且插件自带的物件缩放功能有些坑爹,只好简单粗暴地通过移动控制点来实现物体变化。再对rhino6的显示模式进行微调,逐帧导出后在PS里进行合成,最终得到了一个简单清新的生成动画。

▲看这密密麻麻的操作轴

▲看这密密麻麻的操作轴

虽然平时的日常汇报都是使用更为快捷的Enscape进行表现,但是最终的漫游动画还是使用Lumion来制作,其优势主要在于丰富的高质量素材库与相比于前者更全面的动画功能。Lumion10的真实天空与雨水沉淀可以营造出非常不错的室外效果,但由于我的大部分镜头都在室内,且场景较为昏暗,Lumion不是很出色的间接光照明让动画效果有些拉跨,不过通过PR调色拯救一下,配上大提琴BGM,古典庄重的钟庭氛围便渲染出来了(然而被C老师吐槽说像音乐餐厅...)。

方案效果展示视频

▼

方案成果汇报视频

▼

【结语】

再次感谢三位老师的悉心教导,感谢学长的约稿(麻麻我上电视辣!)

一般写到这里,就到了一本正经地总结问题、展望未来的环节。提到GH,提到模拟优化,大家脑海中浮现出的大概都是扎婶马工那样的各种炫酷异形,但这个方案好像用高科技造了个老古董。其实我觉得形式没有高下,或者风格的区分本就无所谓,它们只是面对问题的不同解决方式推演出的不同结果,而推演的过程是可以评价的。

在这次课程中,因为是第一次接触结构热工模拟,加上它们并没有在一开始就介入设计,所以看起来只是在方案定型后进行修修补补的工作。由于上限已经固定,而且在过程中很难有必要和决心去推倒重来,故模拟优化起到的作用更像锦上添花而非不可或缺。虽然这次的结果已经较为满意,但我觉得更有价值的尝试是在一开始就从结构和热工角度进行方案比选,这样可以更好地利用这项工具。设计概念可能难以分出高下,但数据的好坏一眼便知,这样明晰的指标在很多情况下靠“感觉”判断的设计领域是多么有说服力!

这大半年的风云动荡,对同学们来说是一段难忘的回忆。即将回到阔别已久的校园,会更加珍惜在校学习的时光。希望本文能给大家带来一点点启发,无论是认同的还是批判的。也希望暂时没有找到方向的小伙伴不要怀疑自己,而要去多听、多看、多想。柯布和特拉尼那样光芒四射的天才万里无一,而康给我鼓励的一点恰恰是他前半生的默默无闻,苦心悟道五十年后方才一鸣惊人,用有限的生命去探索永恒。

愿我们都能找到属于自己的那束光!

作者:同济大学建筑与城市规划学院建筑系本科生闫一飞