新闻中心

国内首个回归价值本源解读城市交通内涵、观察城市移动性的行业报告——《2021年城市可持续移动性观察报告》将于世界交通运输大会(WTC2021)发布正式发布。报告由深圳市城市交通规划设计研究中心、同济大学建筑与城市规划学院、广州市交通规划研究院、中国城市规划设计研究院、浙江云合数据科技有限责任公司联合编制。

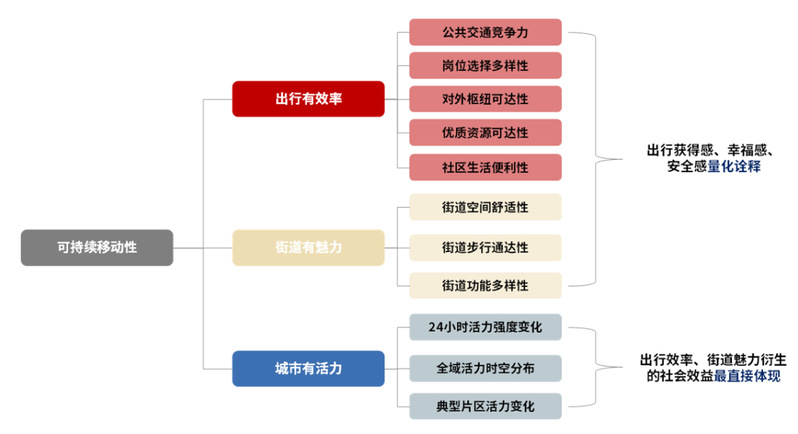

1 为什么要关注可持续移动性? 我国城市化步入高质量发展阶段,业界对城市交通内涵的认知也在逐步回归本源:一、研究对象,从出行这一派生性需求向为人服务这一本源性需求转变;二、规划目标,从追求设施运力规模、通行能力、网络效率、移动速度向追求基本公共服务均等化、就业选择多样性、优质资源可达性、生活品质与健康等人的发展需求转变。 表1 可持续移动性规划与传统交通规划对比 什么样的交通才是人民满意交通?如何建设人民满意交通?“人民满意”在交通发展指标体系上的科学分解,是强国时代城市交通发展树立新目标、勾画新蓝图、谋划新举措、展现新作为必须面对的问题,也是积极对接国际社会,共同开创全球城市可持续的移动性(Sustainable Mobility)发展新时代的客观要求。 报告聚焦出行有效率、街道有魅力、空间有活力,构建了一套适用于我国城市的可持续移动性评价体系,选取了北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、昆明、南昌八座典型城市开展探索性地观察与评估,旨在紧密围绕“不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感”这一核心价值,推动城市交通发展理念升级,促进规划与政策逻辑转型,加快技术方法体系创新,重塑人、交通以及城市之间的和谐关系。 2 特色看点

看点一:

首次全面揭示交通本源价值,

让“人民满意”看得见、摸得着。

突破传统规划思维,融合可持续移动性内涵,聚焦出行有效率、街道有魅力、城市有活力,量化诠释出行获得感、幸福感和安全感。

图1 指标体系框架

看点二:

首次多角度展示交通可达性,

科学诠释交通网络背后的生活选择多样性、

机会均等与公平性。

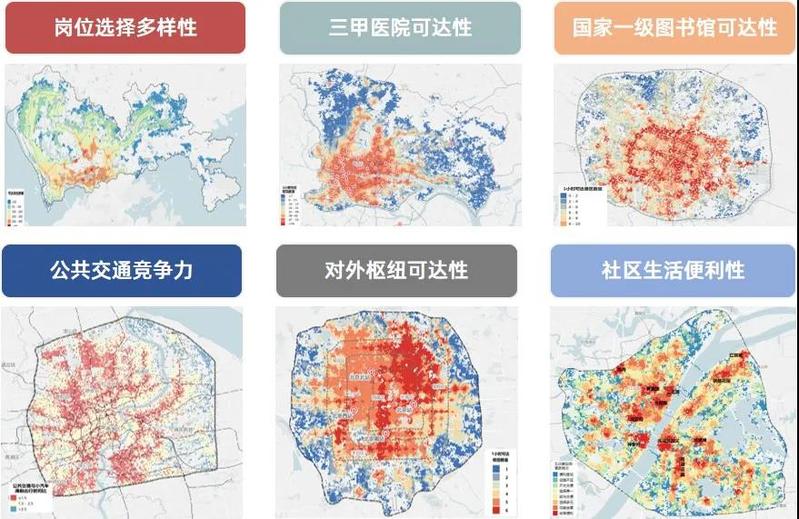

报告重点聚焦公共交通、慢行等绿色出行方式,围绕人民百姓家门口的“一亩三分地”,开展就业选择多样性、社区生活便利性、优质资源可达性、对外枢纽可达性等评估,探索将交通发展水平的专业性评估转化为每一位百姓身边的故事,更朴实、直接地诠释交通对每一位市民的影响,为市民参与交通发展积极赋能,促进重大决策从“为民做主”向“由民做主”转变。

图2 出行可达性与生活选择多样性

看点三:

首次开展大规模数字看街道,

街景+AI带您领略多样化的街道魅力与风采。

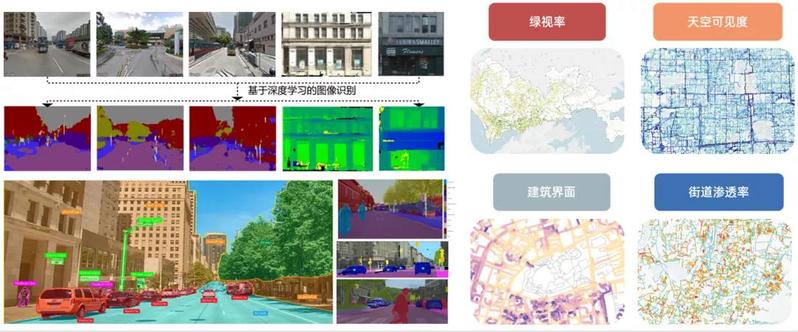

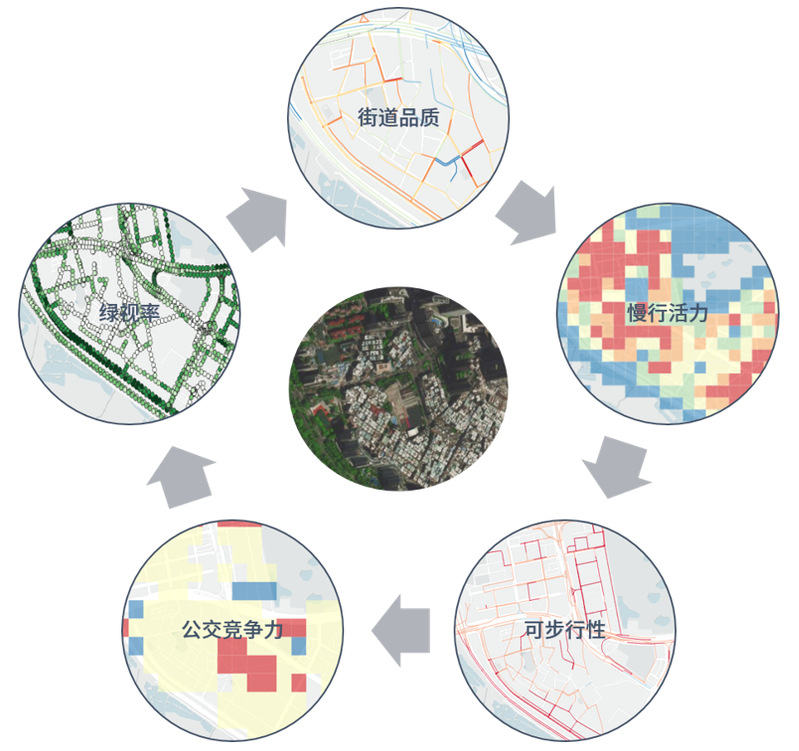

城市街道是承载现代化生产、生活的最重要公共空间,提升空间设施品质、改善视听体验、打造魅力街道是事关百姓幸福生活的头等大事。报告以海量40米采样的街景数据为基础,通过AI算法实现了街道空间品质要素的数字化提取,让城市级街道魅力的多视角评估成为可能。

图3 基于街景+AI的街道魅力评估

看点四:

首次全时空感受城市律动,

解密不同城市典型片区的城市活力图谱。

基于百米级颗粒度的LBS数据,通过街道活动强度的时变特征、持续时长等观测,全面筛查“活力洼地”、“活力高地”,探索出行效率、街道魅力与城市活力之间的互动规律,解密活力基因知识图谱,为交通可达性改善和特色街道场所营造提供参考。

图4 典型片区慢行活力特征(左)、

城市慢行活力热点识别(右)

3 应用展望

可互动:

做老百姓看得懂的规划,

为公众参与城市交通发展赋能。

让规划“看得见、看得懂”,在政府-规划师-百姓之间建立更加包容、畅通的沟通渠道,以百姓喜闻乐见的方式记录城市交通的过去、现在和未来,做百姓看得懂的规划,为打造共建共治共享的交通治理新格局全面赋能。

图5 城市规划建设情况评估

可评估:

从人民视角出发看成效,

为重大交通基建和政策评估赋能。

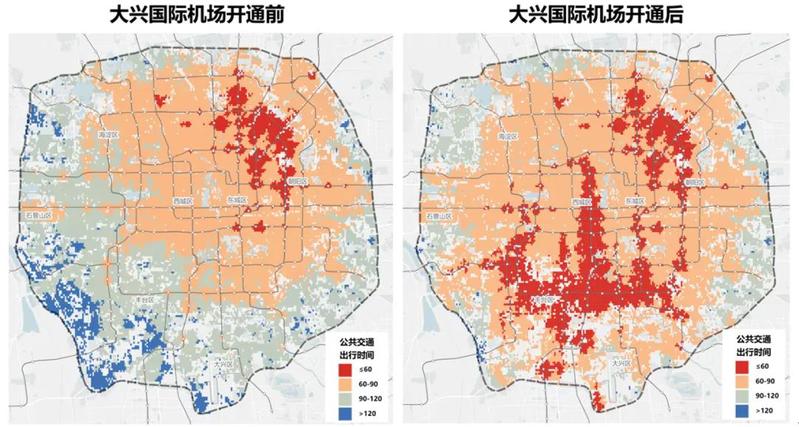

基于报告提出的评估指标,从基本公共服务均等化、就业选择多样性、优质资源可达性、生活品质与健康等角度出发,对全市重大交通基建、交通政策的实施效果进行前后对比和持续跟踪评估,是建设“人民满意交通”的应有视角。

图6 大兴国际机场开通前后航空枢纽公共交通辐射等时圈分布图(单位:分钟)

可治理:

聚焦更微观的空间单元,

为基层治理能力提升赋能。

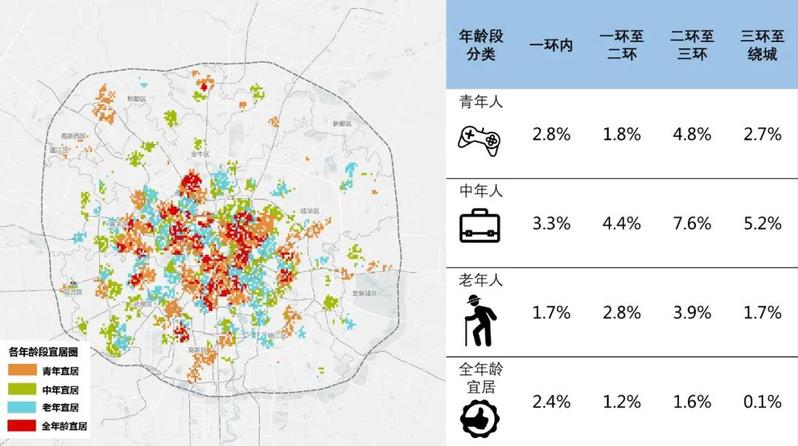

在百米级栅格空间尺度下观察可持续移动性,为每一位市民都能更全面了解自己的15分钟步行生活圈打造“贴身宝典”,为提升城市体检的精细化水平,诊断公共服务资源配置不平衡不充分问题提供依据,为把更多资源下沉到基层、推动交通治理和服务重心向基层下移,提升基层治理的精准化、精细化水平赋能。

图7 各年龄段人群15分钟宜居圈(以成都为例)

4 写在最后

报告将在世界交通运输大会(WTC2021,2021年6月16日-18日,西安)正式亮相,届时同步开通微信公众号免费下载渠道,敬请关注!未来期待更多的合作单位参与到报告的编制工作中,共同围绕城市可持续移动性开展研究,为推动城市交通高质量发展献计出力。