新闻中心

“从周杯”风景园林大学生设计竞赛是同济大学建筑与城市规划学院景观学系2021年首次开设的学科竞赛类课程。今年以“半亩园”为主题,在校园内由学生自行组队选择300-500平方米的开放绿地、庭院、建筑附属室外空间等为基地,通过前沿探索、主题确立、设计布局、模型制作、设计表达等多个教学环节,对所选基地进行具体设计,并在充分利用场地现有元素尤其是现状绿化的基础上,通过低介入、廉选材去缔造实体空间,从而体验从图纸到落地的实践过程。

请欣赏以下8个参赛小组的参赛作品

作品展示

第1组

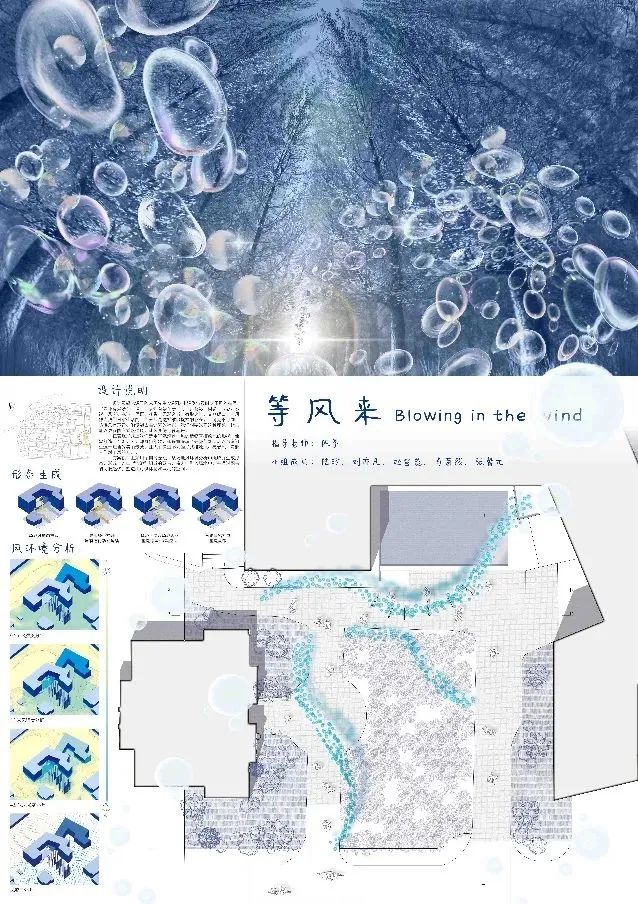

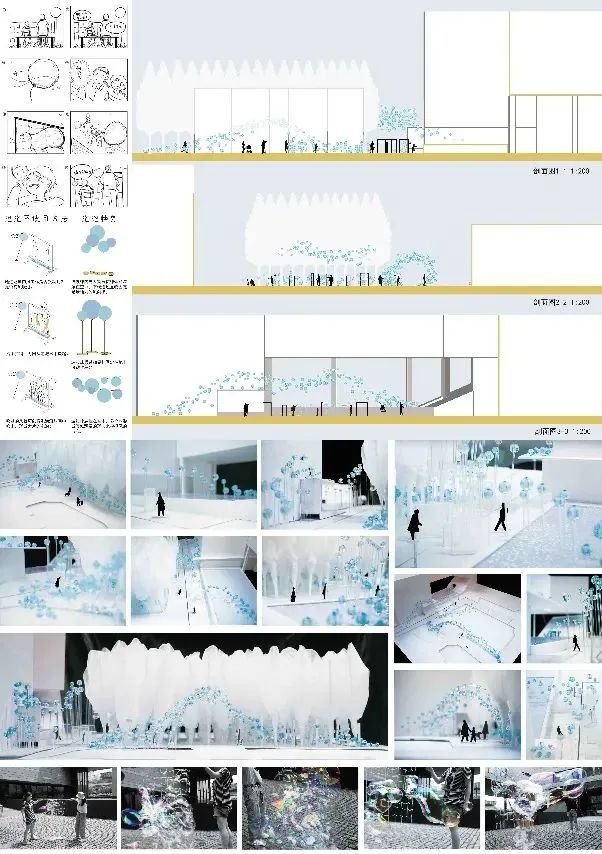

等风来 | blowing in the wind

小组成员:

陆玲、刘亦凡、赵雪蕊、肖茵然、张馨元

指导老师:

陈筝

文字介绍:

陈从周先生在《说园》中谈到借景时提到“…风声、水声、鸟语、花香,无形之景,有形之景,交响成曲。”

风作为无形之景,在建造中总是被视为需要对抗的力量,在生活中有时也会带来不好的体验。我们希望能够改变这种印象,让风变得可爱起来。

在表现形式上我们选用了泡泡这一风的造物来描绘风的形状,以泡泡诞生这一短暂的美丽景象,让人与风产生互动,勾起人们对于风的期盼。方案设计中采用单向的流线,从场地风环境分析中提取并生成形态,形成由“泡泡”组成的风带,通过风带的起伏飘散塑造空间,将人们“吹”进场地里,与空间和装置产生互动。

第2组

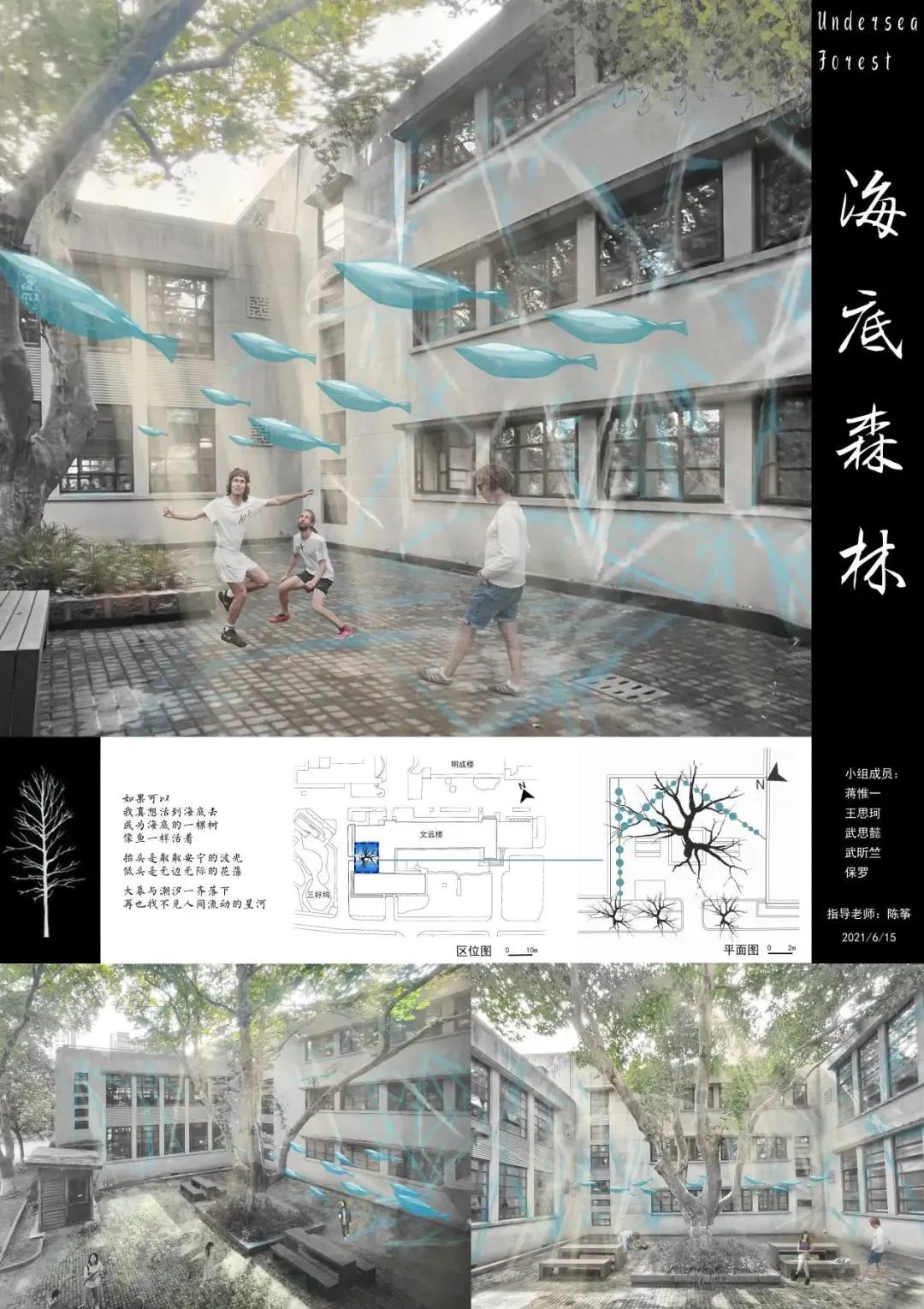

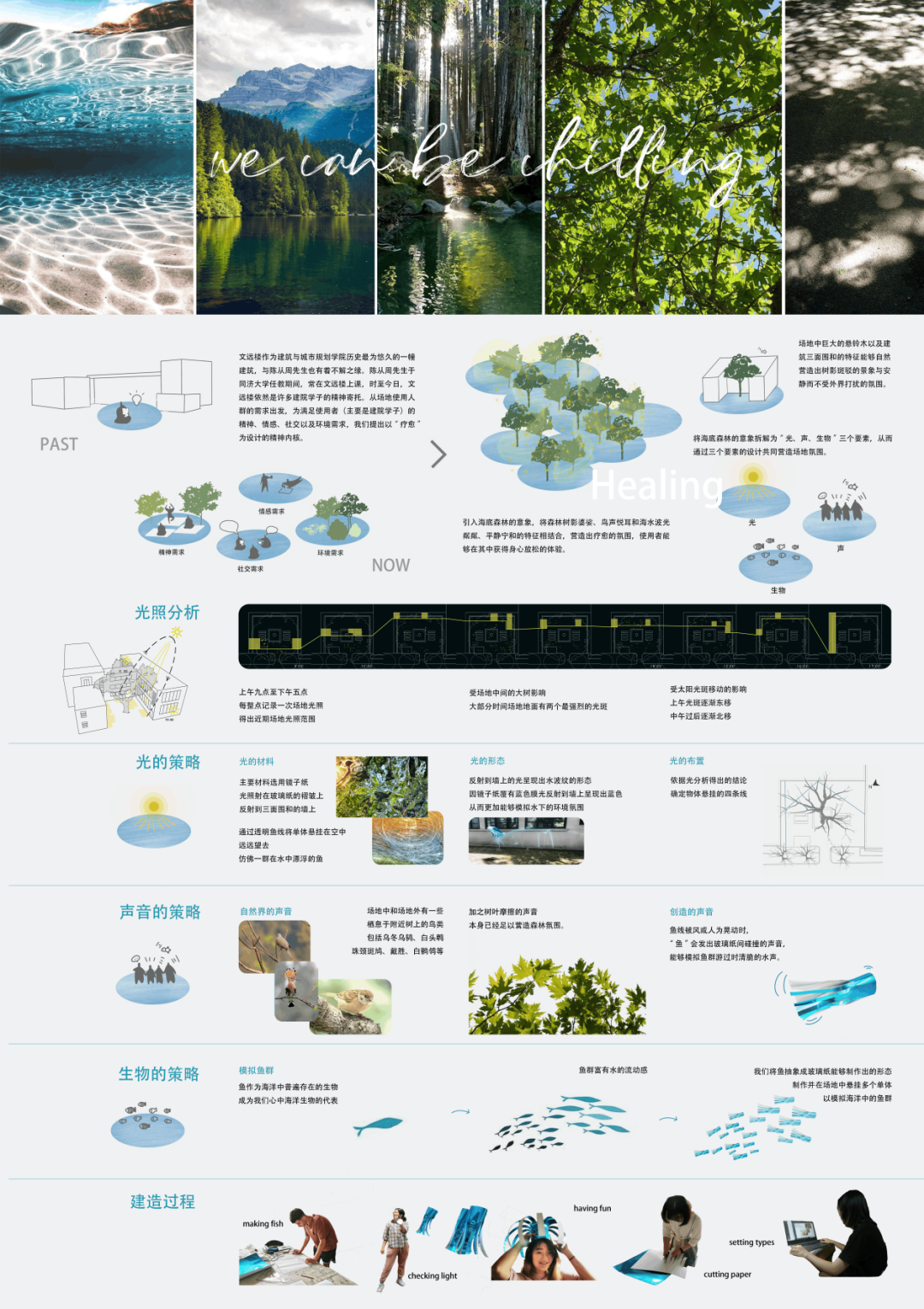

海底森林

小组成员:

蒋惟一、王思珂、武思懿、武昕竺、保罗

指导老师:

陈筝

文字介绍:

文远楼,无数次经过却少有人注意;十年前,它却是建院的主要教学楼,承载了陈从周先生等人无数学习生活记忆。我们希望通过我们的设计,超越时间与前辈对话,建造一个宁静放松的疗愈空间抚慰如今建院学子的疲惫与劳累,创造属于我们的场地记忆,使文远楼成为我们新的精神家园。我们的基地位于文远楼北部,场地中央有一颗大悬铃木。我们通过“光、声音、生物“三个方面来营造海底森林的感觉。

光:悬铃木叶,夏季却郁郁葱葱,偶有阳光从树的间隙穿过,洒落地面,仿佛一地黄金。我们选用带蓝色薄膜的镜子纸作为我们设计的主要材料,直射的太阳光打在具有褶皱的镜子纸上,形成蓝色的粼粼波光。

生物:将镜子纸制作成蓝色的小章鱼,用鱼线串联挂起,摇动鱼线,小章鱼随之跳动,影子也翩然起舞,波光颤动。

声音:鸟声、水声、还有晃动镜子纸发出的雨声,声声入耳。

第3组

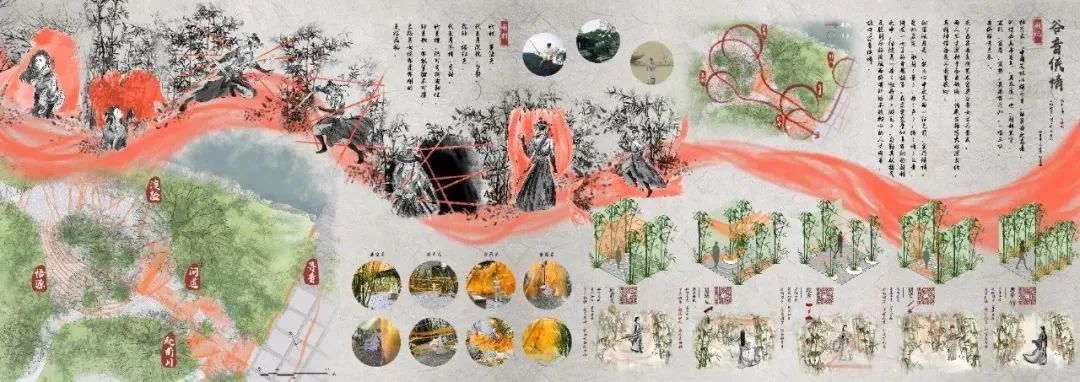

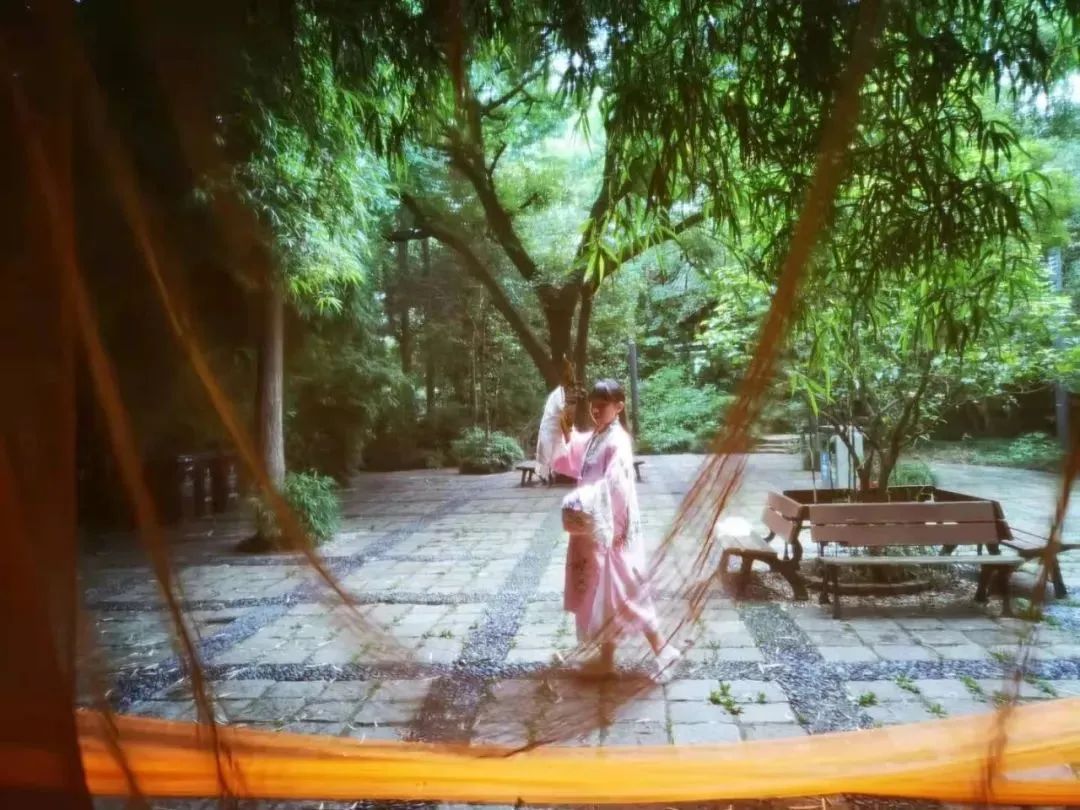

谷音侠情

小组成员:

刘子瑜、郭宜心、柳乐乐、米嘉泽、彭思婕

指导老师:

汪洁琼

文字介绍:

陈从周先生曾说:“中国园林以雅为主,而昆曲之高者,所谓必具书卷气,其本质一也。园林宜坐,宜行,宜看,宜想。昆曲亦为此,一唱三叹,曲终而味未尽。”先生与昆曲表演艺术家梁谷音女士为挚友,两人毕生深耕于各自领域,其精神信念为我辈敬仰。纵道阻且长,然为心中之志而一往无前,实乃侠情。受此启发,取园(景)、曲(声)、侠(情)三者,在虚实交叠似真亦幻的园林之中,伴随着一曲《牡丹亭·游园》,勾勒一位女侠从稚气未脱到历经险阻而终有所悟不改初心的人生图卷,故曰“谷音侠情”。

竹林为墨绿色,代表着沉稳、坚毅;飘纱为橙红色,代表着热情、灵动。竹虽硬,仍可弯折有韧性,纱虽软,亦能紧绷不可摧,象征着女侠亦柔亦刚的美好品格。

故事沿“寻音-问道-渡险-悟源-赴前川“五个篇章展开。

第4组

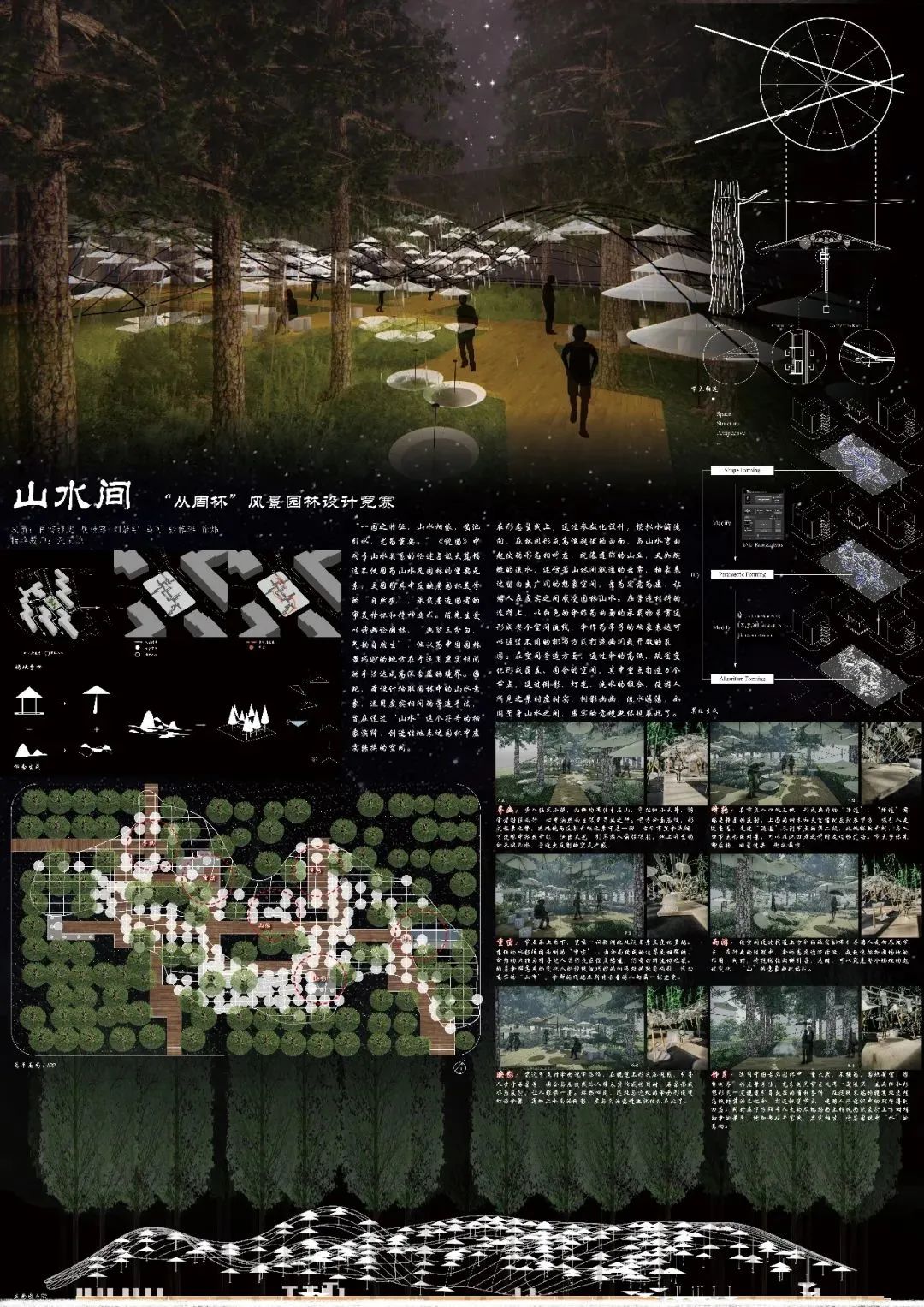

山水间

小组成员:

肖雷雅虎、胡辰霏、刘辰宇、马可、张倬瑶、徐炜

指导老师:

汪洁琼

文字介绍:

陈从周认为中国园林最巧妙之处在于虚实相间手法的运用,以达高深含蕴的境界,这正如他以诗画论园时所言:“画留三分白,气韵自然生”。因此,我们的设计方案提取园林中的山水意向,运用虚实相间的营造手法来抽象地表达山水符号和虚实转换的园林空间。

形态上运用了参数化设计,通过各个节点的高度控制以及参数化模拟水的流向生成林间高低起伏的曲面,曲面与山水弯曲起伏的形态相呼应,既像连绵的山丘,又如蜿蜒的流水,还仿若山林间飘逸的云雾。

在整体游线中所见之景时虚时实,树影幽幽,流水潺潺,如同置身山水之间,虚实的意境也就在此体现。

第5组

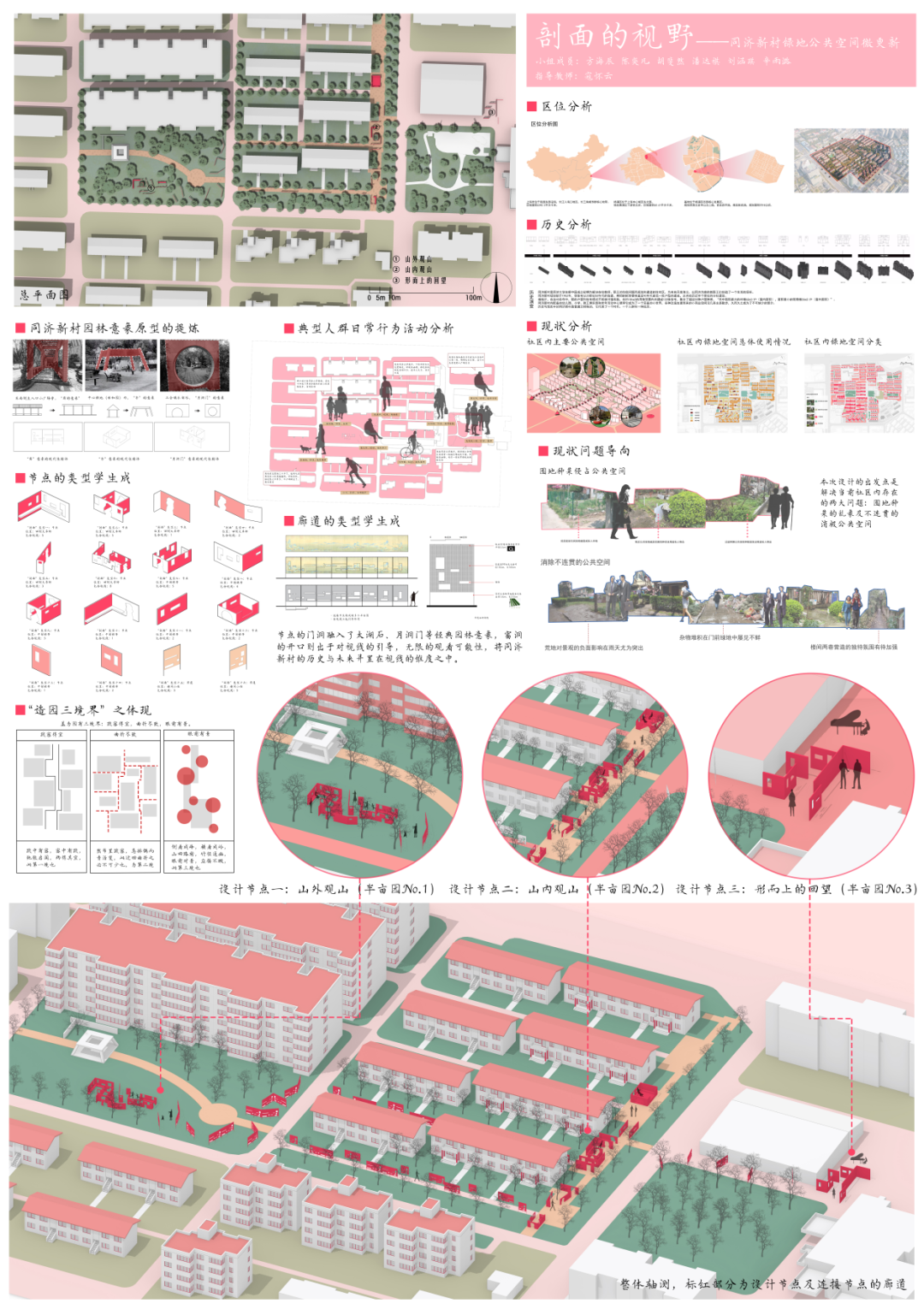

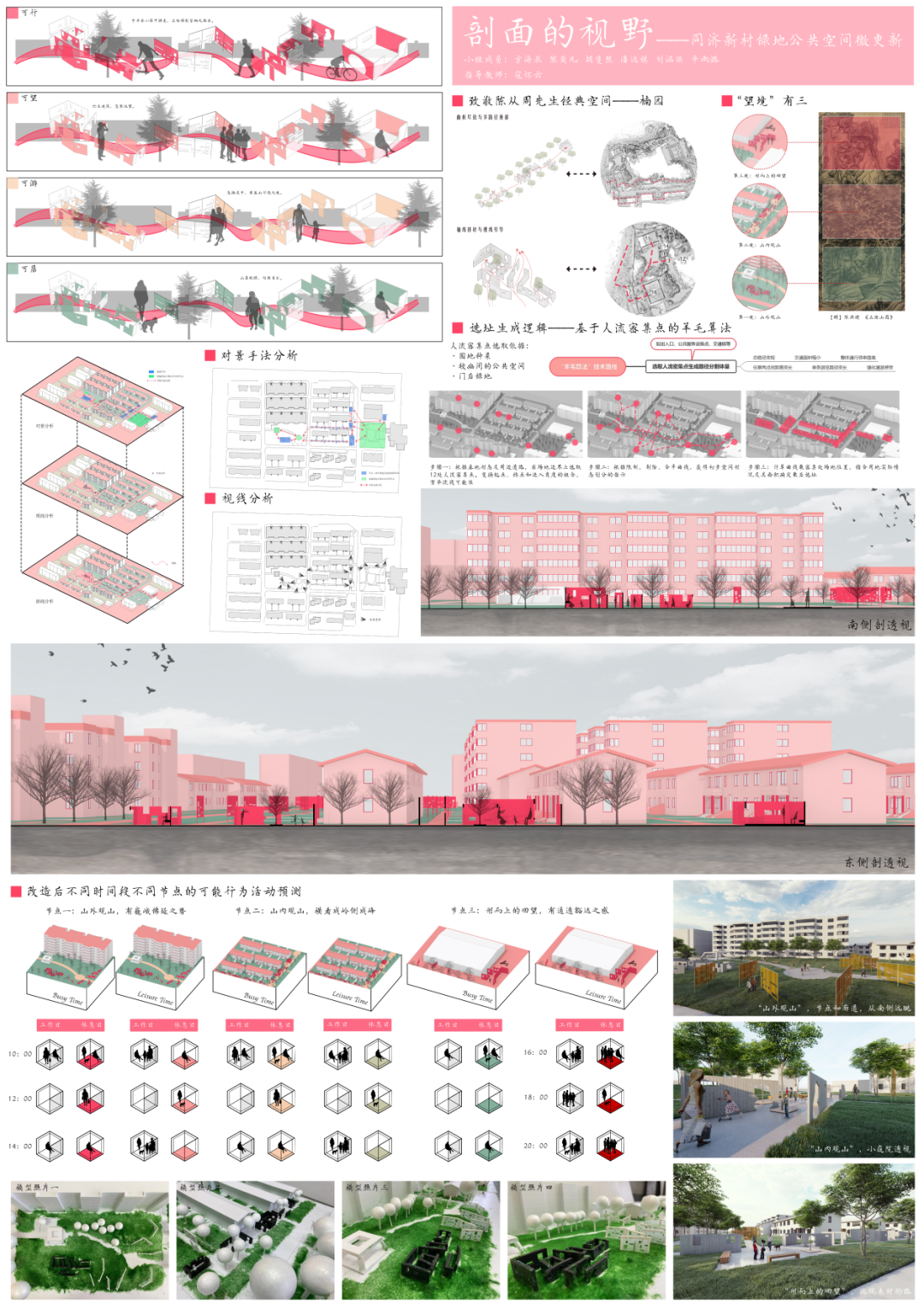

剖面的视野

小组成员:

方海辰、辛雨潞、潘达祺、刘涵琪、陈奕凡、胡斐然

指导老师:

寇怀云

文字介绍:

我们决定为同济新村的老年人和儿童营造一座现代的“社区园林”。同济新村经历了半个世纪的建设,已是一个完整的生活世界,但却存在着“圈地种菜”的乱象和老年人与儿童休闲交流活动空间缺失的问题。

这是一座“芥子纳须弥”的半亩小园,它不一定在路径上连续,但在视线上具有很强的连接性。不赋予其具体功能,休憩、漫步、聊天等活动均可在其中发生。在调研过程中,我们提取了同济新村内分布的一些园林意象要素,如“廊”、“亭”、“月洞门”。我们选取圈地种菜、较幽闭的公共空间和门后绿地,借助算法生成流线,最终形成一座收放结合、疏密得宜的线性园林,既体现童寯先生的“造园三境界”,也向陈从周先生的楠园致敬。节点与廊道间并非以实体连接,而是在视线关系上形成“虚”连接。

“虚”连接的关系,可用“剖面”加以营造,即通过单个面的连续并置,着重在视线上加以引导,同时剖面作为一种“切片”为漫游的过程创造了丰富的视野,我们称之为“剖面的视野”。

“剖面”是生活世界的连续切片,它使得连续的视野成为可能,将社区内不同空间中同时发生的生活事件并置,历史与记忆在此共生。通过类型学的操作,为“剖面”赋予了长短主次和虚实节奏,暗示着生活世界的丰富性和差异性。

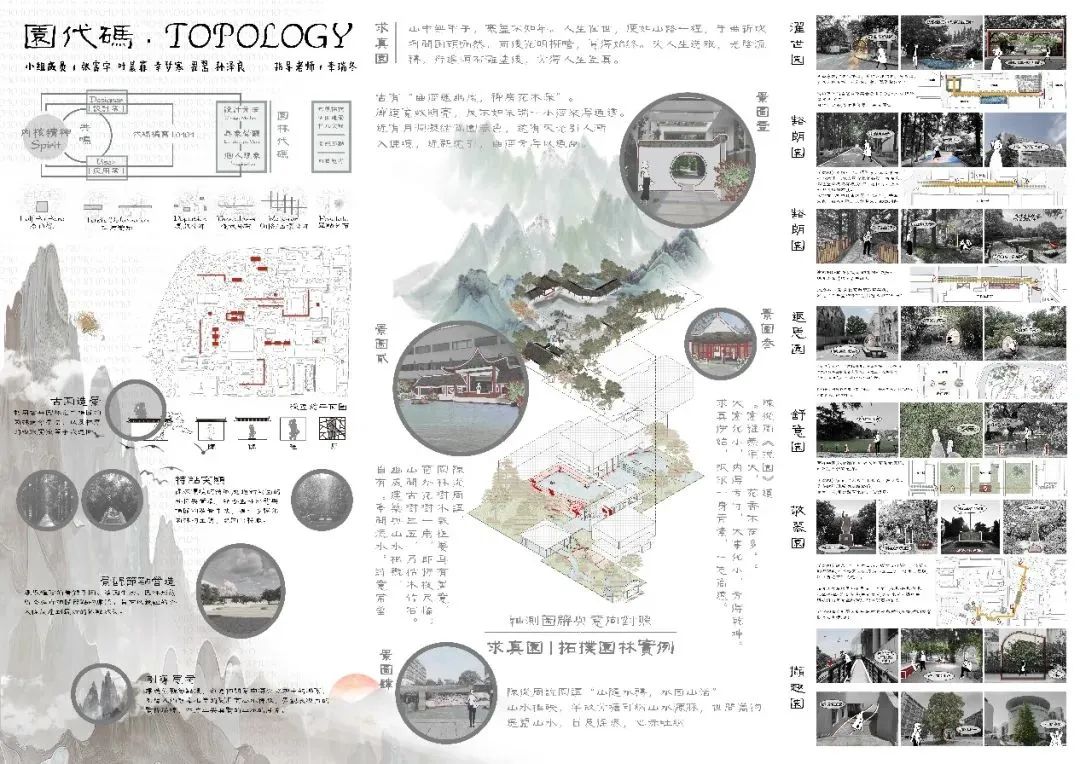

第6组

园代码

小组成员:

叶晨菲、张霄宇、翟翯、幸梦寒、孙泽良

指导老师:

李瑞冬

文字介绍:

半亩园方寸之地也可包罗园林万象,三百平校园角落也能尽显万顷河山。我们重新解读了“园”的含义,拓扑了园的形态,挖掘出隐藏在园林背后的“园代码”,作为我们缔造半亩园的手段。

借助同济校园本身的景色,我们用框、借、点、衬、象征等手段进行间接造景。现代反光材料 ,反射天光,天地相接,创造豁然旷达之景;茧状座椅,围合退思空间;点景雕像,烘托肃穆氛围;几处气球,象征池边垂柳;几片山形,象征万仞青山;几笔倒影,暗示波澜湖面。这一条条代码,散布在环境中,可谓以造半亩园之力,创造了无尽的精神园林。

造一半、想一半。游半亩,觉万顷。

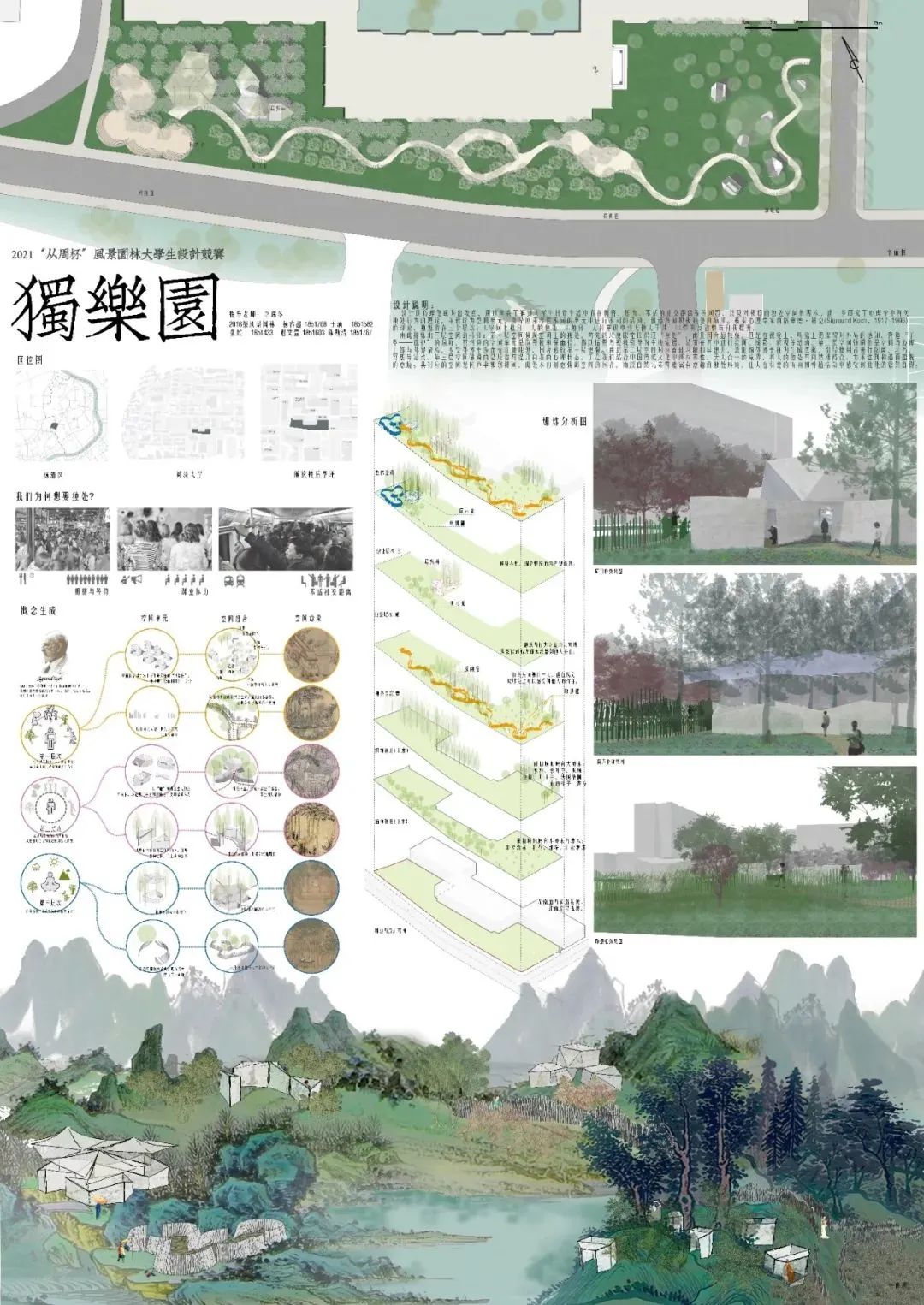

第7组

独乐园

小组成员:

杨睿超、于涵、张欣、赵文萱、陈斯浩

指导老师:

李瑞冬

文字介绍:

设计从大学生对积极的独处空间的需求出发,将心理学中独处的理论,转译为空间单元以引导活动,创造积极独处的场所。

根据心理学家Koch的理论,独处存在三个层次:空间上独自一人的独处;独自一人且意识中也无他人干涉;带有反省性与自我提升。

由此对应三层次六空间:

第一层:空间上的独处,对应的空间是取景框和探幽径,首先以围合和尺度限定保证“独处”,运用借景与视线引导,保留对外界的感知,营造“了望——庇护”的场所,适宜在其中进行绘画、摄影、游观等活动。

第二层:空间与心理上都与外界隔离而专注地独处,围合感更强,对应着研习舱和冥想井,引导人进行习写、冥想等活动。

第三层:反省与提升自我的心理状态,结合传统文化中修身养性,天人合一的境界,追求和谐超脱意境。对应的空间是闻声伞和躬耕圃,借自然元素营造富有意趣的独处环境,让人体会独处的悠然自得。

第8组

星空之上

小组成员:

余谦益、柯楠、陈嘉慧、柯蔚钏、刘天怡

指导老师:

寇怀云

文字介绍:

观星和园林自古便是天生一对,此次设计以“星空之上”为主题,欲为校园还原一片极富氛围感的观星之园。在整体形式上体现星空的场景环境,利用线性和点状光源还原星空之境,运用星座元素打造园林最主要的框架,并串联成各星座的路径。为适应不同群体创造了各种尺度的多元空间,形成部分可进入空间和极富创造力的互动空间,让人们通过沉浸式的体验感受暗夜星空的自然之美。

特别鸣谢同济大学保卫处、基建处、资产处对本次活动的大力支持!