新闻中心

数字包豪斯

同济建筑的建构教育与实践探索

Digital Bauhaus

Tongji Architecture's Exploration of Education and Practice of Tectonics

袁烽 孙童悦 Philip F. YUAN, SUN Tongyue

Abstract

包豪斯思想对于同济大学建筑教育具有重要的启蒙作用。包豪斯注重时代技术与艺术融合的精神内涵,深刻影响了同济建筑教育思想的生根和发展。随着老一代建筑教育家的不断耕耘,注重空间设计、融合在地文化与新技术工艺的思路,启发了同济建筑建构教育体系的延伸与发展。十余年来,随着数字化设计科学的迅猛发展,以及广泛开展国际学术交流合作,不断增强促进了同济包豪斯思想与数字技术文化的融合,并呈现出鲜明的发展特色。文章通过系统介绍近年来开展的教学体系改革、课程模块建设、书籍编撰出版、期刊论文发表,建设“数字未来”全球线上、线下一体学习平台,以及建筑实践探索等持续性的、系列化、立体化的行动,完整论述了同济大学对建筑包豪斯思想的传承、探索与发展,指出了在继承同济学派注重空间建构特色的同时,更重要的是同济建筑教育思想与实验探索正在与时俱进、持续关注数字智能技术赋能下,设计科学与文化艺术融合的时代创新精神。

1 同济建筑之源——包豪斯思想在中国的启蒙

1.1 一枚开启中国建筑现代性的钥匙

同济大学建筑系的教育思想演变在中国现代建筑教育的发展史上具有重要意义,曾被《世界建筑》主编张利教授定义为“一枚开启中国建筑现代性的钥匙”[1]。同济大学自成立以来就以开放和多元的教学方法和学术思想而闻名[2]。建筑系创建时的师资来源于多个院校,有多样全球化教育背景[3],因此同济建筑系曾在“文革”时期被称为“八国联军”。1952年,同济大学建筑系成立,来自于圣约翰大学的创始人之一黄作燊先生(1915—1975年)将其追随导师沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)在哈佛大学接受的现代性建筑理念贯彻于同济建筑教学之中,注重与时代、技术发展和生活的关系[4]。之后,冯纪忠先生(1915—2009年)在前辈的基础上对现代建筑思想和教学方法进行探究,使同济建筑教育超越了“布扎”(Beaux-Arts)的形式主义教学体系,突出空间的作用,发展了现代建筑的空间理论[5]。据他的学生赵秀恒教授回忆,冯先生和黄家骅、王吉螽两位先生一起去清华大学开“建筑学专业教学计划会”的晚上,聊出了一个形象化的“花瓶式计划”:在整个教学过程中,低年级时期先让学生思路放开一些,中间几年让学生考虑问题时要设定的条件多一些、具体一些、紧一些,高年级时期则让学生的思路完全放开。其主要精神是既放手培养学生对建筑的形象创造能力,又引导学生严格把握建筑中的功能、技术和经济问题,在教学过程中正确处理放和收的辩证关系,达到创作构思与工程实践的统一。改革开放以后,戴复东先生(1928—2018年)等人对基础教学进行了改革,增加构成教学并发展了基于环境观的教学体系[6]。在此基础上,同济建筑教育从“兼收并蓄”发展到 “博采众长”的新阶段[7]。郑时龄先生认为同济学派既汇集了国际化视野,又有中国传统文化的传承,体现了“重技务实,革古鼎新”的精神[4]。进入21世纪,吴志强先生提出了四个学科发展重点——“生态城市、绿色建筑、遗产保护、数字技术”[8],同济建筑与时代发展相结合,进入了崭新的篇章。

1.2 同济建筑教育的包豪斯启蒙

同济大学建筑系盛名为“中国的包豪斯”,与德国包豪斯学校有着浓厚的历史渊源。包豪斯(Bauhaus)一词中,“Bau”最合适的翻译是“造”,“haus”意为“房子”[9]。这所于1919年成立的院校是由魏玛市工艺美术学校(Großherzoglich Sächsische Hochschule für bildende Kunst)和魏玛艺术学院(Grossherzogliche Kunstgewerbeschule)合并而成,并于 1927年创立了建筑系[10]。校长格罗皮乌斯发表了《包豪斯宣言》,提出“一切创造的终极目标就是建造”,“在这里没有工艺技师与艺术家之间树立起来的自大障壁的职业阶级观念”,强调了回归手工艺的重要性[11]。第二年,格罗皮乌斯辞去校长职务,前往美国,赴哈佛大学任建筑系主任。受其影响,包括黄作燊在内的一批在美求学的中国学者,在回国后把包豪斯思想带入了中国。

同济大学建筑系创始人之一的黄作燊先生于1939年回到中国。他倡导“空间是建筑的核心”,在教学中要求学生们要以空间组织为基本途径。他对于中国传统建筑的阅读与理解,在其学生李德华、王吉螽设计的同济大学工会俱乐部中体现出来。冯纪忠毕业于重视技术理性和历史知识教育的维也纳工业大学,他在20世纪五六十年代提出“空间设计组合原理”,在同济建筑教育史上具有重要意义[12]。密斯的学生罗维东(1915—2015年)进入同济任教后,把 “图解”设计方法融入教学,形成全新的设计思路——“先结构、后形式,先空间、后功能”[13]。不同于前面三位,吴景祥(1905—1999年)的建筑学教育背景在同济一直被视为学院派,但他一直不断尝试吸收现代的建筑教育思想。此外,来自之江大学的谭垣(1903—1996年)毕业于美国宾夕法尼亚大学,虽受传统学院派教育,也在设计教学中吸收现代建筑思想,强调从“布扎”到“现代”的转变。还有,他的弟子黄毓麟(1926—1954年)作为“同济包豪斯”文远楼(见图1、图2)的设计者,充分体现了同济包豪斯建筑思想的发展动态[14]。

1. 包豪斯德绍校舍

2. 同济大学文远楼

1.3 包豪斯思想影响下的中国在地实践

方塔园中的何陋轩实践无疑是包豪斯现代建筑思想与中国在地文化结合的最典型范例,从建构的视角来实现在地性的诗意建造。冯纪忠在维也纳工大的学习让他相信建筑学与城市规划及社会生活密切相关。同时,维也纳工业大学对于理论和历史的重视,使得冯纪忠心中历史性和现代性有着深刻的内在关联,完全不必对立。王澍从结构主义语言学的视角,称何陋轩为“中国性”建筑的第一次原型实验[15]。冯纪忠把个人追求和思想巧妙地隐藏在设计之中[16],既引用了传统的工艺思维——民间传统的竹节点绑扎,同时将建筑的结构性和空间性融入到建构过程之中,回归到朴实无华、亲和土地的原始棚屋[17]。此外,还有杭州花港茶室项目,据后来赵秀恒教授回忆老师冯先生时说:“他在考虑这个方案时想到的是他叔叔结婚时的大棚,里面挂满大红喜帐,很热闹,对土地很亲和。中国的东西就是亲和土地,都是往下沉的。”

1.4 包豪斯学派对同济教育体系的影响

圣约翰大学(1942年土木系高年级成立建筑组,后发展为建筑系,1952年全国高等院系调整其建筑系并入同济大学)是美国圣公会(Episcopal Church in the United States of America)设立于上海的一所教会大学[13,18]。美国哈佛大学回来的黄作燊,和来自德绍的曾为格罗皮乌斯事务所工作的理查德·鲍立克(Richard Paulick),是圣约翰大学建筑专业在上海日据时期仅有的两位全职教师,他们把包豪斯的特征融入建筑课程体系中。之江大学(1914—1929年)的建筑系以美国的学院派教学体系为主导,在20世纪40年代开始吸收现代建筑理念,以吴景祥、谭垣以及黄毓麟为代表。全国高校调整以后,他们与原同济土木系的冯纪忠共同成为了同济建筑系成立初期的中流砥柱。这一阶段,传统的学院派教学模式和现代建筑设计思想在同济的教育体系中交错发展。在全国高考制度恢复以后,现代建筑的教育思想体现在当时主持建筑初步教学的赵秀恒先生的教学内容中[19]。他提出了“空间的限定、空间的组织、空间的构成、空间的构图”等主题[20],使得包豪斯的审美传统通过形态构成理论变得更加传统。学生通过一系列设计基础课程的练习和手工操作,体味现代主义背景下的审美经验[21]。此外,莫天伟先生(1945—2013年)主持了“形态设计基础”这一影响深远的教学改革,并把“形态构成”和“空间限定”的理念和练习融入基础教学,他提出了建筑设计基础教学的核心观念——基础设计。“利用形态语言语法关系进行目的构成训练,使每个作业各有侧重点,应比目前单纯从功能作为一条纲的训练来得全面与比较科学一些。” [22]值得一提的是,始于2007年的同济大学国际建造节更加充分地体现了“营造”在教学体系中的特征。2005年,随着吴志强先生提出的“生态城市、绿色建筑、遗产保护、数字技术”四个学科发展方向[8],同济大学建筑与城市规划学院派出一系列青年教师前往世界高校进行访学交流。笔者早年师从赵秀恒教授,于2003年博士毕业,期间受到赵秀恒先生,以及时任院长吴志强先生教育思想的影响,积极参加了2003年—2009年间MIT建筑系主任斯坦福·安德森(Stanford Anderson)教授组织的中美联合设计课程教学工作。后来于2008年,在时任吴长福院长的支持下,前往麻省理工学院(MIT)作为期一年的访问学者。在这个过程中,笔者深受美国建筑数字化思潮的影响,回国后于2011年与美国南加州大学(University of Southern California)派出的尼尔·里奇(Neil Leach)一起组织暑期工作营活动,并定下了“数字未来”(DigitalFUTURES)主题。在同济大学建筑与城市规划学院的支持下,成立于2011年的 DigitalFUTURES系列活动不断发展扩大,致力于以数字化设计科学思维推动学科的变革与发展[23]。

2 用行动来书写——数字包豪斯宣言

根植于包豪斯学派建筑思想的同济建筑教育,始终坚持从空间与材料建构出发,实现空间营造的过程与体验。在全球数字文化与数字设计科学技术迅猛发展的进程背景下,同济建筑数字化的发展秉承了以物质空间设计为核心的教育思想,从数字工艺、建构性以及产业化的视角,通过教学、研究与实践,用行动书写数字包豪斯理论。

数字化技术对于建筑“物质性”的影响是我们思考当下建筑设计与建造、考察数字化技术在物质或非物质层面对建筑领域智能化的影响、剖析技术文化场域不可或缺的重要维度,却也长期成为数字建筑学研究的痛点。[23]

2.1 数字包豪斯十点宣言

2017年5月,笔者在中国建筑学会数字建造学术委员会成立大会上提出“数字包豪斯”的十点倡议[24]:

(1)面向建成环境计算性设计与数字化建造的性能化建构设计科学范式的革新; (2)推动建筑、土木、材料、信息、自控、计算机、机械、环境等跨学科协作创新; (3)建立基于探索建成环境科学问题的数字化科研实证研究范式更新; (4)提出从采集与生成、模拟与优化、迭代与推演、建造与评估的智能链设计科学体系; (5)系统研发跨尺度数据挖掘的数据可视化设计方法创新; (6)建立全生命周期的设计、建造及运维的智慧建筑营造观; (7)推动建筑虚拟现实、虚拟仿生的数字孪生技术平台建设; (8)开发软硬件一体化的工具与插件、工艺与工法的新软件、新流程、新平台与新体系; (9)创建建筑机器人数字工厂的社会产业网络化未来; (10)面向智慧人居、虚拟人居以及地外人居的三大未来场景的建筑数字未来。

2018年8月,教育部《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》体现了三维改革进入数字化信息时代,要求具有信息化环境和教学资源管理平台的教学场景[25]。同济大学作为中国的包豪斯思想的启蒙地,结合包豪斯的核心思想“艺术与技术,新统一”[10],数字化技术的迅猛发展正在成为时代发展的重要特征,数字包豪斯教育探索应运而生。

2.2 书写数字建构的理论脉络

在过去十年多时间里,笔者出版了包括全球建筑智能领域人才智库的四年国际会议CDRF(2019—2022)的四本文集,以及笔者在弗吉尼亚大学(UVA)教学、麻省理工学院(MIT)担任客座教授期间的教学实践成果等17本书(见图3)。包括:《现实建构》、《建筑数字化编程》 (双语)、《建筑数字化建造》(双语)、《建筑机器人建造》(双语)、《探索中国数字建筑设计工作营》(双语)、Computational Design(《计算性设计》)、Digital Fabrication(《数字建造》)、《从图解思维到数字化建造》、Collaborative Laboratory(《建筑实验室》)、Proceedings of the 2019DigitalFUTURES(《2019年数字未来论文集》)、Architectural Intelligence(《建筑智能》)、Proceedings of the 2020DigitalFUTURES(《2020年数字未来论文集》)、Robotic Force Printing(《机器人力学打印》)、Proceedings of the 2021DigitalFUTURES(《2021年数字未来论文集》)、《建筑机器人》、Matter Aggregation(《物质聚集》)、Hybrid Intelligience: Proceedings of the 2022DigitalFUTURES (《混合智能——2022年数字未来论文集》)等。[26-42]

3. 建筑数字化理论系列丛书

2.3 探讨建筑数字化理论的思想进程

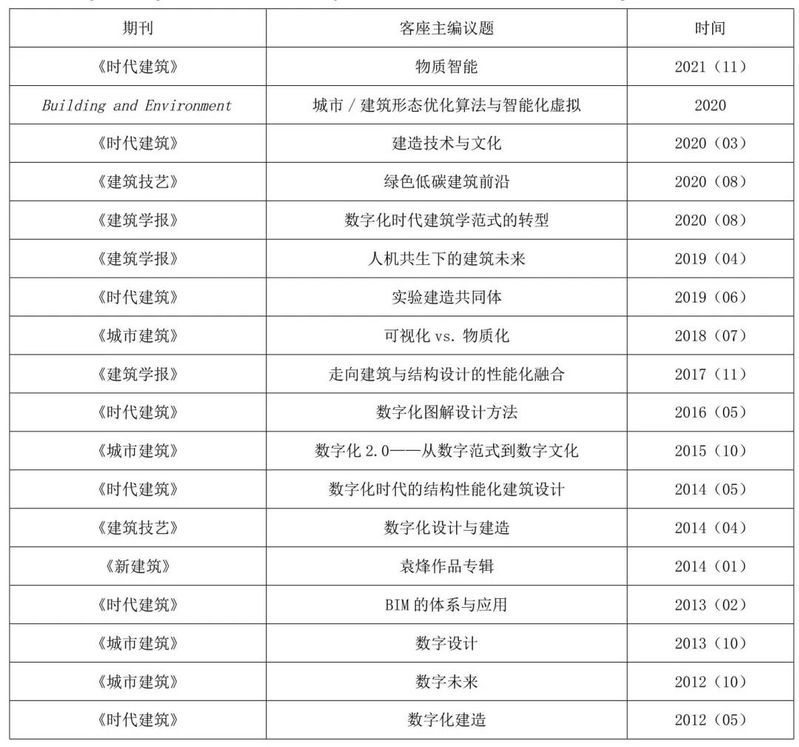

从2012年起,笔者在多本期刊杂志担任客座主编,包括Building and Environment(《建筑与环境》),以及《时代建筑》 《建筑学报》 《建筑技艺》《城市建筑》等,持续探索了在后人文主义视野下的建筑设计科学理论与实践,强调技术创新与建筑文化、建筑环境伦理观等内容,不断寻求从性能化建构、人机协作的数字工艺等视角探索当代建筑的意义。具体期刊以及学术主题如表1所示。

表1. 担任客座主编的期刊议题和出版时间

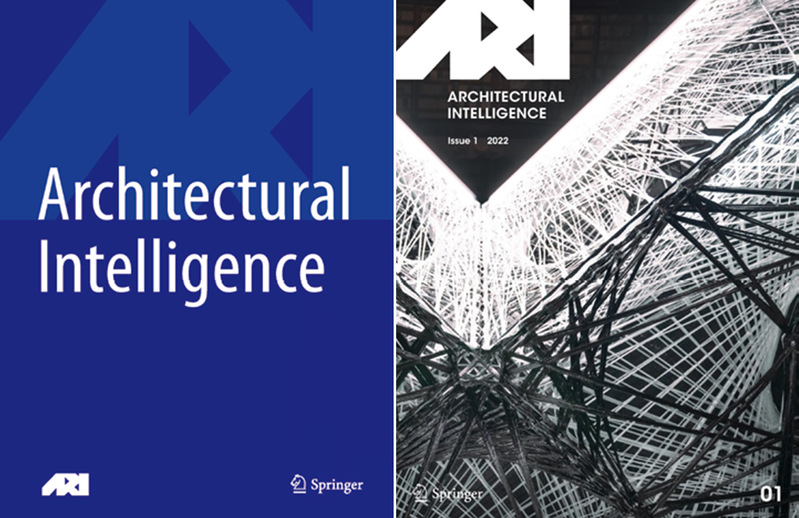

为了搭建中国建筑研究与实践的国际话语平台,同济大学与施普林格出版社合作的 Architectural Intelligence(《建筑智能》)(见图4)即将于2022年6月创刊出版。期刊以建筑设计思维为引领,面向智慧人居、虚拟人居、地外人居三大未来场景,专注于贯穿建筑全生命周期的人工智能及新兴技术研究,致力于以实证试验为支撑的建筑设计科学方法研究,重构建筑科学知识体系,打造学科交叉的国际学术平台,建立可持续发展的新范式。

4. Architectural Intelligence 期刊线上通用封面及创刊号封面

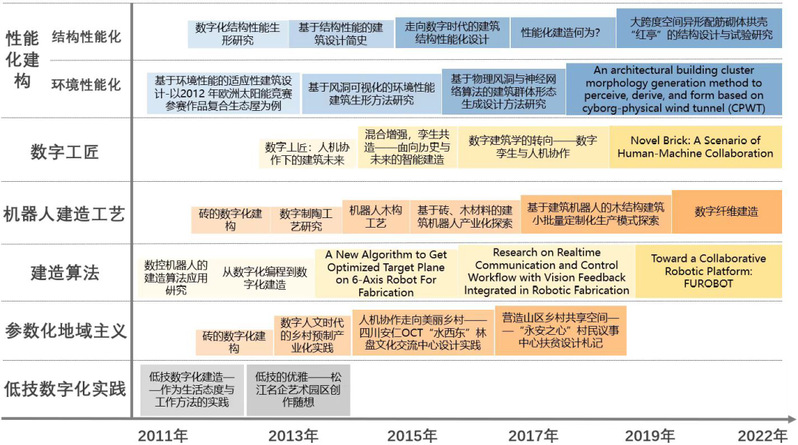

约十年前,笔者从“低技数字化建造实践”开始探索,数字化设计手法经过低技建造方式实现转译,在虚拟和物质世界的互动交互中,积极推动了中国数字化建造的起步与探索。砖、木、瓦等地域性材料作为数字化设计方法的操作对象,是参数化地域主义的内核。“性能化建构理论”包含三个层面的内涵:结构性能化、环境性能化与行为性能化。而性能化建造的研究来源于结构性能化与机器人建造工艺的耦合,其中又伴随着建造算法的研究。在后人文时代语境下,我们提出了“数字工匠”对人机协作建筑未来的思考等(见图5)。

5. 近十年发表的期刊论文中体现的学术思想脉络

3 同济建筑的“数字包豪斯”特色教学建设

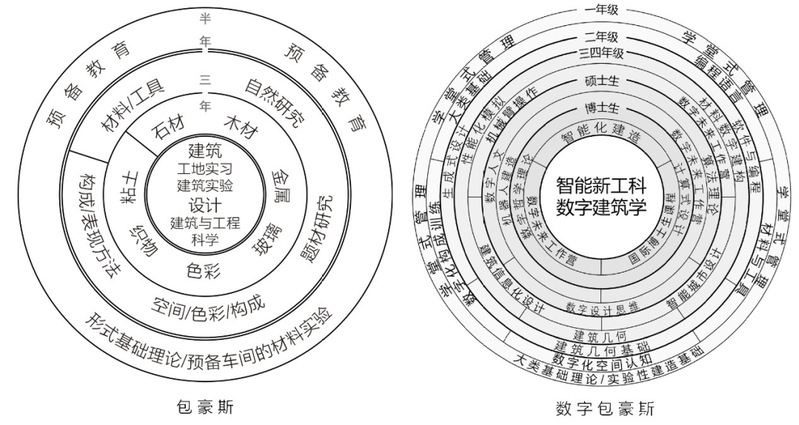

3.1 模块化专题导向的“数字包豪斯”教学

同济建筑教学构建了完善的理论课程模块,通过设计课与工作营的模式的融合将建筑空间设计与材料性能、结构性能、物理性能、数字建造有机结合,提出了从数字设计到建造的“数字包豪斯”(见图6)[43]教学模式。建立了数字建筑学理论、计算性设计、参数化设计、数字化建造、性能化建构、人工智能设计等全流程理论知识体系和教学模块。笔者在同济大学开设了几门贯穿本、硕、博的全流程的理论课程:“数字建筑学概论”(本科生)、“从图解思维到数字化建造”(研究生)、“数字建筑学的历史、理论与方法的讨论”(研究生)、“建筑性能化建构”(研究生、博士生)等,邀请全球范围内的教授为理论课程进行专题讲座,采用思辨性的课堂讨论机制,学生在聆听讲座的基础上,需同时独立开展一个专项研究,并通过一系列汇报主动参与与定义自己的研究与设计方向。在理论教学模块以外,笔者也将学院的本科生课程教学与DigitalFUTURES工作营短期教学,甚至建筑实践结合,探索了一套较为完整的产、学、研一体化的数字化教育实践模式,尝试寻找数字建筑学教育的全新突破口。

6. 数字包豪斯

2016年,本科三年级“未来博物馆”设计教学,设置了“图解思维”和“未来博物馆”两个主题背景,意在激发学生抽象地思考空间、逻辑地创造形式以及系统地理解城市建筑。设计强调从逻辑出发运用数字工具,实现“从图解到空间”及“从图解到建造”的建筑空间的设计目标,培养学生运用数字化图解工具进行设计找形,使用了从数字设计思维到数字设计方法、材料及工具的系统设计方法 [44]。2017至2019年,本科四年级专题设计课以“结构几何”为主题,引导学生思考未来“城市虚拟交互空间”设计,并利用“机器人建造”技术探索虚拟设计到材料建造之间的转换。课程通过数字化方法整合设计、结构、材料、建造等问题,关注结构原型与建筑几何的关联性,从而训练学生“建筑结构一体化”设计思维,同时在教学环节引入材料建造的概念,培养更全面的建筑新工科视野。课程教学分为上下两部分,上半学期通过椅子原型建造进行结构性能化设计方法和机器人建造技术基础训练,下半学期则通过“城市虚拟交互微空间”的设计与机器人建造教学内容进行综合应用。课程的终期成果与“数字未来”暑期工作营对接,开展基于结构性能的数字设计构筑物的1:1尺度数字建造,使学生全方位体验从数字设计到大尺度数字建造的一体化设计流程,形成了一套完善的建筑数字设计方法教学体系[45]。2020年本科四年级课程以“超物建造:高性能建筑几何的机器人建构”为主题,探索人机协作下的基于赛博工艺的实验建造。课程以“高性能几何”为议题,上半学期关注新冠疫情中隔离空间的性能化设计,下半学期则通过机器人建造实验探讨高性能建筑从“建筑性能化找形”到“建筑机器人建造”的流程与方法。2021年,在本科四年级“物质智能”系列课程中,前半段将深度学习算法作为辅助工具引入“社区盒子”的设计流程中,意在以前沿技术启发学生重新思考未来建筑师生产工具并重新梳理基于人工智能的设计—建造生产流程;课程后半段结合“结构性能优化”的设计方法和“机器人建造”的建造工具,最后与数字未来暑期工作营对接,完成了“一亭一桥”的实体搭建。2022年课程主题为“移动机器人的性能化建构”,一方面继续以椅子原型与大尺度展亭为设计内容,探索“组装”式装配、AI增强的机器人连续打印、从多材料图解静力学找形到移动机器人木构建造等主题,另一方面将元宇宙引入到设计教学中来,通过元宇宙虚拟展厅设计、元宇宙线上评图等过程将传统教学模式迁移到虚拟线上空间。配合四年级设计教学,课程安排了一系列理论讲座和软件教学内容。其中理论教学内容包括“建筑几何”“结构性能化设计”等基础理论,“木结构建筑”“3D打印建筑”“三维针织结构”等建筑原型系统;软件教学主要针对Rhino、Grasshopper、Processing等数字化设计软件,、FURobot等机器人控制工具,Python等编程语言进行培训,在短时间内提高学生数字化设计与思维能力。

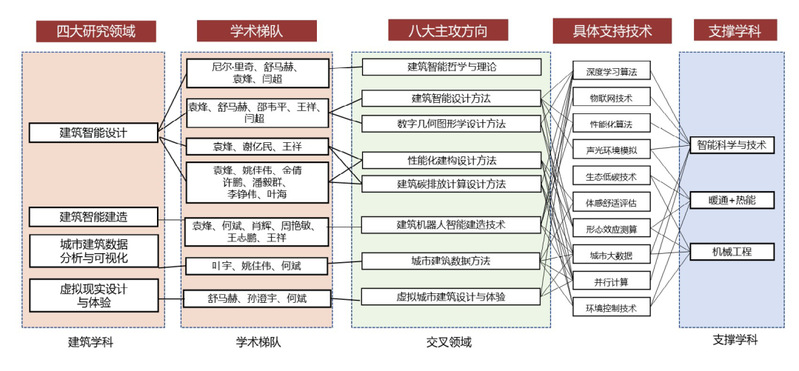

3.2 技术与艺术融合的智能新工科建设

建筑学作为工科的定义正在被刷新,它要解决的核心议题就是建筑设计的科学属性被强化,技术与艺术在建筑设计流程中寻找到全新创造与融合的发展机遇。其中包括三个层面的意思,建筑作为一种新文化、新学科、新工具,正在重新定义建筑学作为新工科的存在。首先,从文化的角度,建筑学不仅仅承载图像化的甚至三维的内容,更加强调通过数据产生的共享、连接和多维时空的融合;第二,作为新学科,建筑学正在和结构学、材料学、计算机科学甚至机器人带来的机械学包括生物学进行深度的融合;第三,作为新工具,现在的算法与机器人工具正在把人的智能进行延展,人的思维和建造能力都在提升。作为新文化、新学科、新工具,建筑学正在经历虚拟与现实交融的过程;数字化、网络化以及智能化,正在成为智能新工科的新特色,并融入到建筑学本体当中。[46]

建筑学学科正在与计算机学科、材料科学、机械工程、结构学等多学科领域进行深度的融合,形成“数字包豪斯”建筑设计科学建设[47-48]。旧的知识体系已不再满足时代发展的需求,随着新工具的引入,建筑师的智能与数字工具的智能之间的交互拓展了传统建筑学的设计思维和建造模式。同济建筑教育正在进行建筑智能设计与建造跨学科的课程设计的讨论与探索(见图7)。今天,虚拟与物理的深度融合也正在成为智能新工科的特色。智能新工科的跨学科教育弥补了传统建筑学教育中建造技术的缺失,培养学生的工具思维,建立全面的思维模式。建筑学除了需要具有设计思维,还需要具有科学思维,更要具有艺术和文化思维,这样一来,未来的建筑学转型以及随之而来知识生产型人才正在面临变革。

7. 同济大学建筑智能设计与建造研究生跨学科课程计划(2022年)

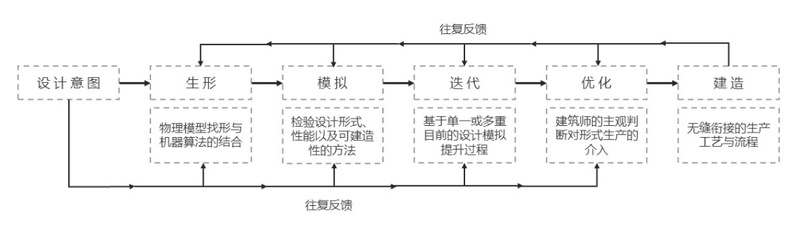

3.3 实证导向的建筑智能链设计与建造流程

随着智能设计工具的发展,程序和代码正成为设计中的重要组成部分[43]。不同于前智能时代的“设计意图—模型—图纸—建造”的过程,智能链体现了一种从“设计意图”到“建造”的全新流程。最终的设计结果并非由设计师的直觉直接生成,而是通过设定给定的目标和边界条件,从设计生成、模拟、迭代、优化再到建造,经过人机之间的不断磨合与往复反馈逐步推演出来的。在这个过程中,数据信息在模拟与现实之间构建了沟通的桥梁。通过数字孪生技术与智能建造机器人,设计师能够以一种高自由度、高精度、高效率的方式,达成设计方案和建造结果之间的无缝衔接(见图8)[49]。

8. 数字包豪斯建筑设计智能链方法图解

这一套智能链设计与建造流程,在乌镇“互联网之光”博览中心的项目中得到了实证。生形的过程包含了物理模型找形与机器算法之间的结合。例如,红亭采用图解静力学与推力线网格法,实现了高效的超薄壳体结构,结构层厚度仅0.15 m,为性能化建构理论提供了有力的探索。整体实践从生成、模拟、迭代到建造一气呵成,在主馆的设计中,有限元分析以及BIM全流程模型控制为精准与高效建造提供了保证;迭代意味着调整,智能算法及参数化模型的介入使得基于单一或多重目标的迭代能够快速实现,从而达到设计的提升;在主馆设计中,所有构件的几何类型、尺寸规格和位置关系都是由参数化几何决定的,这个过程中建筑师几乎不进行类似手工建模的对几何形体的直接操作,可视化的参数建模完全体现了高效的人机合作过程;优化则包含了笔者作为建筑师的主观判断与介入,使得整个流程处于设计意向与设计优化工具的协同与增强控制之下;智能链中的建造环节则通过统一的建筑信息化模型,形成了从形态数据到建造数据的快速转换,最终实现人机协作的从设计概念方案到机器人智能建造的一体化流程。

4 软硬件一体化研发

4.1 FUGenerator

大数据驱动的定制化设计,已经在逐步取代传统的“参数化”设计,为人机协同时代的设计流程带来新的范式。笔者团队研发的“FUGenerator”借助大数据驱动和深度学习算法,探索基于Rhino Grasshopper设计平台上封装集成多种人工智能算法,打造了多种建筑人工智能工具场景的开发功能。FUGenerator实现了基于Pix2pix等GAN算法的二维建筑图像生成,算法模型学习海量数据,生成风格化的建筑草图、平面图、立面图与渲染图;打通了基于StyleGAN-Grasshopper的三维建筑概念模型生成路径,形成了建筑概念草图向三维模型的转换;研发了基于CLIP等文本—图像算法的概念方案生成,构建了条件文本向建筑灵感方案图像的转译。FUGenerator降低了建筑师调用人工智能算法的门槛,简化了数据收集过程,提升了定制化程度,并为大数据驱动的精确定制化语境提供了工作平台。

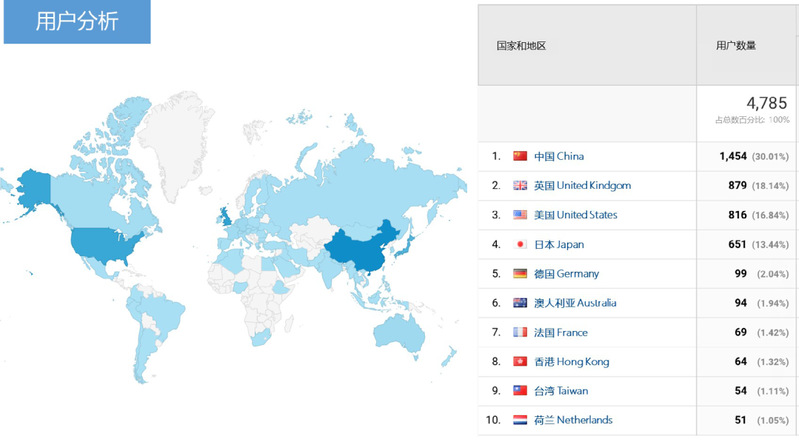

4.2 FUROBOT

为了将设计流程与建造流程进行无缝对接,使得各建筑从业者能以一种协作的方式更简单地介入建筑机器人的数字化建造流程中,笔者团队基于Rhino Grasshopper设计平台研发了“FUROBOT”软件,发布于Github,打造了一个自主研发、可持续成长的建筑机器人建造平台。FUROBOT专注于建筑机器人建造领域,在全球范围内得到了设计师的广泛认可(见图9),实现设计与建造的对接、适应多类型的机器人并完成多种工艺的集成。支持不同厂商、不同型号的机器人定制化开发,操作简单,且能自定义扩展分享硬件库(包括机器人、外部轴与工具头库)。此外, FUROBOT能够实现在设计环境内的机器人编程,帮助用户实现数字建造的快速部署,极大地方便了原型构件的生产与小规模试制。[50]

9. FURobot全球用户数发展现状(2020—2022年)

4.3 全球化视野下的建筑数字化研发交流合作

同时,我们基于DigitalFUTURES与全球范围内的教授学者广泛交流合作,夯实平台在建筑数字化领域的理论基础与话语权。澳大利亚工程院院士谢亿民教授是ESO算法创始人,其团队邀请本团队共同开展了2021年皇家墨尔本理工学院(RMIT)的联合教学工作,与本团队有紧密的合作联系。他们开发的Ameba插件,极大地推动了结构拓扑优化工具在建筑及工业设计领域的应用。苏黎世联邦理工学院(ETH)建筑学院的菲利普·布洛克(Philippe Block)教授,其团队致力于壳体结构的计算性生形、优化和施工,并开发了享誉全球的壳体结构找形插件Rhino vault,与本团队共同开展了2018年的同济—ETH—MIT联合教学工作营。还有来自皇家墨尔本理工大学(RMIT)的副教授罗兰·斯努克(Roland Snook),研究方向基于增材制造的利用群体智能和多智能体算法的生形设计方法;林茨大学(Johannes Kepler University Linz)建筑机器人研发特色鲜明,建筑机器人协会的联合创始人约翰内斯·布劳曼(Johannes Braumann)教授,是全球广泛使用的机器人模拟和编程工具KUKA|prc的主要开发者;美国轮廓加工公司的总裁兼首席执行官布洛克 ·霍什内维斯(Behrokh Khoshnevis)同时也是美国国家工程院院士,其团队开发的轮廓工艺享誉全球。[43]

5 “数字未来”(DigitalFUTURES )——全球引领的建筑数字化研发与教育平台

过去30年里,以计算机、数控机器和算法思维为引领的建筑智能设计与建造工具不断涌现,极大推动了全球建筑教育的数字化转向。DigitalFUTURES协会正是在这样的背景下所诞生的一个国际化建筑数字化研发与教育平台,旨在促进全球建筑科学知识的传播、交流与合作,形成全新意义的全球性建筑知识生产与教育共同体。作为线上线下一体化的非营利开放平台,我们联合了全球多所高校、事务所、研究机构的学者共同组织,重点关注虚拟环境与物质环境领域的数字化研究,主要包括数字化设计理论、计算性设计技术以及人工智能算法研发、虚拟现实技术以及机器人建造工艺等多领域内容。为了理解并实践这些学科前沿,协会每年会围绕一个确定的主题组织相关的国际会议讲座、数字化设计研习班,建造工作营的教学实践。从2020年起,协会组织了每周六的全球三大时区的数字未来讲座系列,形成了重要的全球化影响。

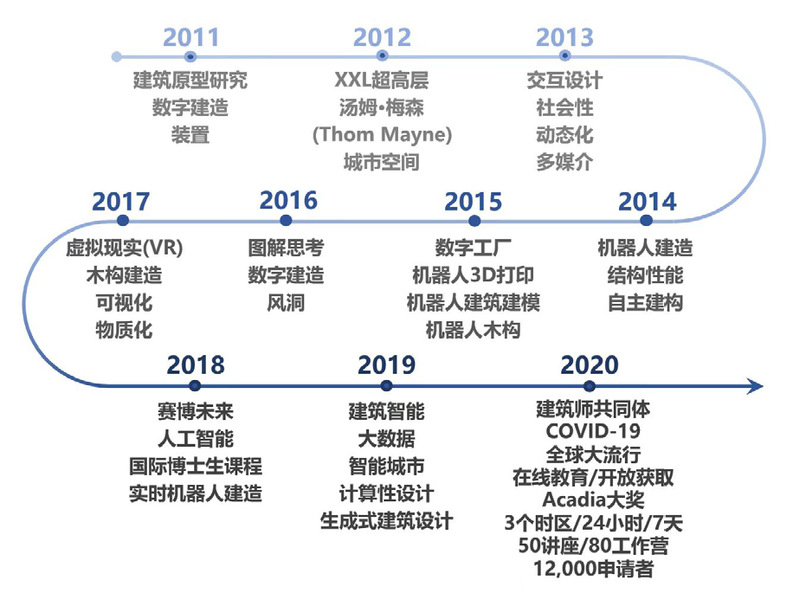

5.1 “数字未来”教育的议题迭代与全球话语

建筑智能增强设计与建造思维是DigitalFUTURES学术活动的重点关注议题,其中建筑机器人和人工智能等在建筑设计流程中的著作权(authorship)发生了根本性的变化,呈现出不同以往的包容性:建筑师正在主动融入工具开发过程中,而不再局限于在设计建筑与物质空间场景。马里奥·卡尔波(Mario Carpo)认为,数字时代的技术核心为“开放性、可变性、互动与参与”[51]。曼努埃尔·德兰达(Manuel Delenda)提出人机协同的视角下的工具化思维重塑了著作权与创作权,并衍生出新的全球知识共同体[52]。随着“智慧建造”[53-54]以及“智能新工科”[55-56]等教育范式的改革,数字工具的发展与应用也逐步向建筑生产流程中渗透,对于底层数字工具的学习与研发也将进一步成为建筑学教育中的重要环节。DigitalFUTUERS每年围绕一个主题开展一系列的学术会议、工作营、数字研习班和展览(见表2)。

表2. Digital FUTURES历年主题

为了更好地为广大学者提供学术交流平台,从2019年起,DigitalFUTURES开始举办题为“数字化设计与机器人建造”(Computational Design and Robotic Fabrication)国际会议(见表 3)。

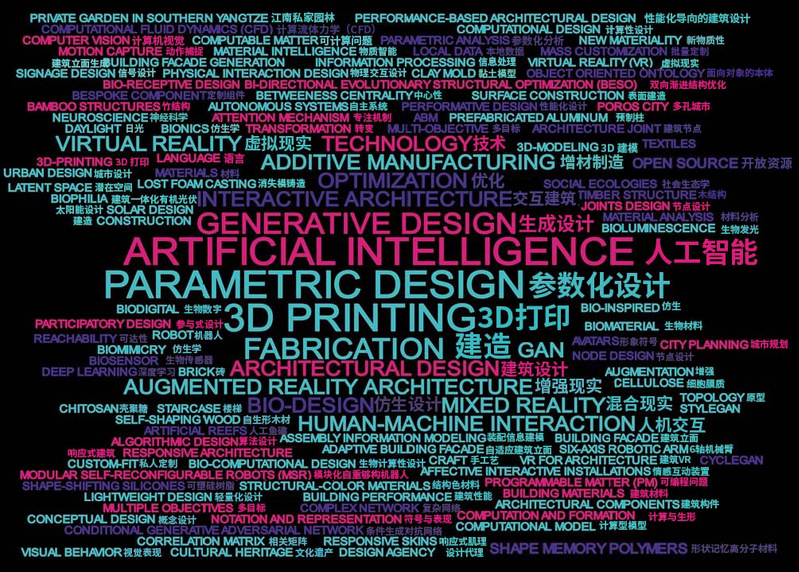

通过每年学术活动和学术会议的关键词的统计分析,笔者发现教育联盟议题的边界正朝着多元化的方向不断延展,从最初聚焦于参数化设计工具和数控工具的数字化应用等基于建筑学本体的技术研究,逐渐拓展为更广泛的哲学话题及社会议题(见图10、图11)。特别是随着疫情的爆发,线上、线下一体化的学术活动开始面向全球更多元的受众。活动的议题中心也涵盖了数字技术导向之外的数字人文属性。在DigitalFUTURES的数字平台上,建筑和相关领域学科中广泛的当代问题得以深入地进行讨论并开展了大量的工作营研究实验。

10. DigitalFUTURES 历年主题关键词分析

11. 2021年“数字化设计与机器人建造”国际会议关键词分析

5.2 “数字未来”的同济基因与理念

在 “物质智能”(Material Intelligence)的讨论中,尼尔·里奇(Neil Leach)与笔者产生了极大的学术分歧与争论。尼尔·里奇认为建筑的数字化是非物质的,如人工智能数字技术本质是软件,是作为“控制”物质性结果的非物质物存在。基于这一观点他指出,随着人工智能等其他模拟、优化工具的发展,建筑师的职业生涯将被人工智能算法终结。尼尔·里奇在数字理论领域有着非常多前瞻性的思考,但不可否认的是他对 “设计与建造”认知的偏颇与疏离,这让他讲述建筑哲学与理论时始终停留在“形式主义”与乌托邦的“未来主义”层面。这一差异或许正是导致我们针对数字化的物质性与非物质性讨论分歧所在。[23]

笔者的观点恰巧可以从包豪斯技术哲学的视角来观察建筑物质空间与人类栖居的本质关联。笔者坚定认为针对“人”的智能增强是正确的方向,增强以“机器”为主体的虚拟现实或者元宇宙并不是一个正确的选择。包括智慧城市研究与发展,如果仅仅是增强城市智能属性,也是有问题的;而增强城市内原住民,提高“城市人”的知识与感知能力,建立后人文时代的城市建筑新智能才是正确的方向。后人文不是“反人文”,而是一次人机协作的“再人文”。所以,物质智能必须要坚持对人实现增强、对人的观念升级,将我们人类的观念与精神融入到建筑智能的世界,才应该是我们努力的方向。

这或许也代表了当前建筑数字化未来的两个方向。在建构理论短暂地为建筑技术哲学形成相对统一的话语之后,以尼尔·里奇为代表的建筑理论家开始探讨数字技术对建筑师身份职能的冲击,并提出诸如数字技术致使“建筑师之死”等耸人听闻的激进言论;而以机器人建造等建筑生产实践为研究重心的建筑理论家则试图寻找数字工具在建筑生产流程中与建筑师构成的共生关系。数字未来的教学模式在一定程度上也受到了理念演化的影响,寻求与快速迭代的建筑数字化研究背景相匹配的教学方法成为了当前建筑学教育的一个重要切入点。

5.3 建立 “DigitalFUTURES国际博士生项目”

当前建筑技术教学体系中的视野局限、分类缺乏前瞻性以及与设计创新脱节等问题,很大程度上影响了中国建筑教育中以设计科学为主导的前沿设计方法教学,也一直是中国高校设计教学体系创新的重要改革对象[57-58] 。为了进一步响应建筑智能新工科的发展,同济大学建筑与城市规划学院2018年成立了为国际学生开办的博士生课程“数字未来”国际博士生项目,旨在聚焦建筑学在数字化变革中的诸多发展,涵盖数字化建筑设计、性能化建构、数据科学、数据可视化、机器人建造等各个层面。作为一个面向全球博士生的共享平台,其背后的基本观点是,我们可以在一个全球性教室中进行在线教育的拓展。建筑教育并非是精英大学的贵族俱乐部,而是全球博士生的包容性教育平台。为全球学生和学者们带来世界上最优秀的专家,并通过开放式讨论,让每个学者都可以聚在一起形成独立的想法,这种方式也可以描述成为某种形式的全球建筑知识生产的大脑。

自2018年以来,我们邀请过著名社会学家、哲学家斯拉沃热·齐泽克(Slavoj Zizek);美国普瑞特艺术学院教授,世界著名建筑理论家,数字化建筑理论的开创者桑佛·昆特(Sanford Kwinter);美国普瑞特艺术学院客座教授,世界著名哲学家曼努埃尔·德兰达(Manuel DeLanda);厄瓜多尔建筑师、城市理论家,亚马逊地区城市与社区研究专家安娜·玛丽亚·杜兰·卡利斯托(Ana Maria Duran Calisto);加拿大康考迪亚大学教授,加拿大著名文化理论家、哲学家、感知艺术理论家与实践者艾琳·曼宁(Erin Manning);欧洲科学院院士,同济大学教授,著名建筑理论家尼尔·里奇(Neil Leach);扎哈·哈迪德建筑事务所主持建筑师,同济大学兼职教授,世界著名建筑师和建筑理论家帕特里克·舒马赫(Patrik Schumacher);人工智能建筑设计师西奥多·加拉诺斯(Theodore Galanos);澳大利亚国立大学教授,著名哲学家和认知科学家大卫·查尔莫斯(David Chalmers);美国加州大学圣地牙哥分校视觉艺术教授,著名新媒体艺术理论家列夫·马诺维奇(Lev Manovich);美国著名媒体设计师,人工智能投影装置技术开创者雷菲克·安那度尔(Refik Anadol);美国圣地亚哥建筑与设计学院,建筑神经科学实验室创始人,建筑神经科学学会委员克里斯·穆恩(Kris Mun);蓝天组建筑事务所技术顾问,著名人工智能建筑设计专家丹尼尔·博洛让(Daniel Bolojan);新加坡科技设计大学,著名人工智能建筑设计专家伊曼努·柯(Immanuel Koh);小库科技首席执行官,小库AI设计云平台创始人何宛余;美国南加州建筑学院教师,著名建筑师,致力于增强现实设计与建造的咸秀敏(Soomeen Hahm);美国著名互动装置与可穿戴设备设计师贝纳兹·法拉希(Behnaz Farahi);西班牙巴塞罗那IAAC建筑学院教授、学术主任,著名计算性城市设计与智能建造专家阿蕾蒂·马可波鲁(Areti Markopoulou);德国斯图加特大学ICD学院院长、教授,著名性能化建筑设计与机器人建造专家阿希姆·门格斯(Achim Menges);澳大利亚工程院院士,墨尔本皇家理工大学杰出教授,创新结构与材料研究中心主任,澳大利亚国家研究委员会桂冠教授,同济大学兼职教授,“渐进结构优化法”创始人谢亿民(Yiming 'Mike' Xie);美国康奈尔大学教授,国际计算机辅助建筑设计学会ACADIA主席,生物材料与计算性建筑设计专家珍妮·萨宾(Jenny Sabin);澳大利亚墨尔本皇家理工大学,著名建筑师,集群涌现建筑设计专家罗兰德·斯努克斯(Roland Snooks);瑞士苏黎世联邦理工学院教授,瑞士国家创新研究中心NCCR主任,数字静力学拱壳找形算法RhinoVAULT创始人菲利普·布洛克;美国宾夕法尼亚大学,多面体结构实验室主任,三维图解静力学专家马苏德·阿克巴扎德(Masoud Akbarzadeh);丹麦皇家艺术学院教授,信息技术与建筑中心(CITA)主任,生物材料与智能建造专家梅特·汤姆森(Mette Ramsgaard Thomsen)等等众多顶尖学者。他们讲授了“建筑+哲学理论”“人工智能导论”“建筑数字化设计前沿”和“数字性能化建筑设计方法”等诸多专题,研究方向包括数字建筑设计的基本原理、方法和理论、客观规律和创造性构思、参数化设计与建造方法,以及其他对建筑设计具有支撑作用的建筑设计科学内容,结合“数字未来”暑期工作营,共同推进了数字化理论与智能建造实践的结合。国际博士生项目是在建筑学智能新工科教育转型背景下的一次大胆尝试,是为建筑设计科学教育模式搭建的创新平台,连贯的本硕博数字教育模式共同构建了“数字包豪斯”全新内涵。

6 中国风骨,时代精神——传承包豪斯精神的数字建构十年探索

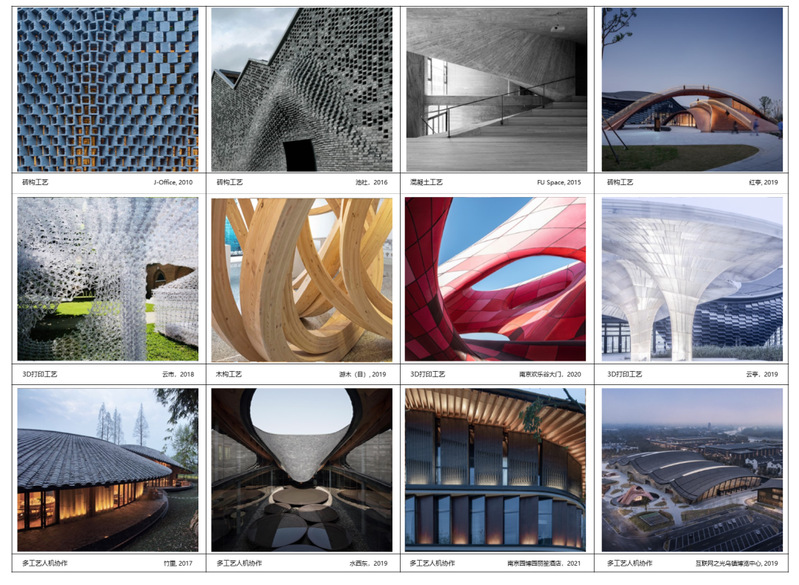

6.1 数字技术与在地文化的融合——系列实践探索

为了把数字化技术融入到建筑传统和人文环境之中,我们同步开展了长时间的建筑实践,试验性地探索了数字技术与在地文化的融合。笔者团队于2017年在四川省崇州市道明镇完成了一个名为“竹里”的乡村建设项目。建筑屋顶空间找形采用参数木构结合多年的实验性建造,打通几何原型和参数化建构的内在逻辑,建立一个完整的逻辑系统,解决了从生成、模拟、优化到建造全新数字建构问题。整个项目仅耗时一个月就完成了木结构工厂化预制,并耗时52天完成现场安装工作,促进了小批量规模化定制在我国农村建筑的场景应用,同时机器人等先进装备与未来乡镇工厂产业化结合,必将为未来的美丽乡村的产业升级创造可能[59]。2019年,我们在四川安仁OCT“水西东”林盘文化展示中心项目中试图将设计融入原有的自然景观,延续川西传统林盘的空间特色与建筑材料,系统化应用数字建造方法和结构性能化思维,全面探索了建筑文化性、在地性与数字化建造技术的结合 [60]。2020年,在徐汇西岸三线港游客集散中心项目实践中,我们一方面通过滨江步道顺应江岸延伸的水平形态抬起沿江行人流线,另一方面通过一层垂直的乘船候船流线形成交叉,整体方案以十字交汇形成立体交通体系。通过立体化的非线性建筑空间组织为沿游滨江步道的市民流线和垂直通过江岸的游客乘船流线提供联系,是城市公共交通服务设施新尝试,也是一处展示上海城市特质的体验舞台[61]。2021年,在南京丽笙精选度假酒店项目中,我们探究场地自然态势、建筑数字化几何拓扑、场所特定文脉融合表达,力求在先验自然与人工自然之间寻求和谐与共生。建筑空间伏地绵延,将环境胜景引入室内空间,探索生活与山林的协调,达成栖居与自然的平衡(见图12)。

12. 数字技术与在地文化的融合系列实践探索

6.2 搭建数字建构智能链——六年七桥系列课程教学探索

从2011年开始连续举办的11届数字工作营,共邀请了近300位国内外专家导师前来同济大学开展学术交流与教学合作,笔者带领的工作营以原型建造的方式开展数字设计和建造教学实践,数年间关注度和影响力攀升,跃居全球最具前沿探索性的数字化工作营。2017年开始,每年工作营都会在同济大学建筑与城市规划学院C楼前搭建一座桥。2017年利用改性塑料3D打印完成了两座跨度分别为4 m和11 m的桥梁,验证了大构件打印产品的结构可能性;2018年,我们研发了建筑机器人金属3D堆焊打印技术,完成了大尺度金属3D打印桥的实验;2019年,通过大型金属3D打印和碳纤维编织两种工艺的融合,搭建了一座长11.4 m的碳纤维编织打印一体化桥;同年,我们也在与瑞士苏黎世联邦理工学院、美国麻省理工学院联合工作营中,完成搭建了改性塑料3D打印模板的高效混凝土桥;2020年,我们结合了混凝土 3D 打印、后张拉和机器人制造技术, 用三天时间打印了快速无形的定制化建造组件,并快速组装完成了预应力增强混凝土构件装配式打印桥;2021年,我们用数字织物作为混凝土柔性模板,通过布与索的结合搭建了一座UHDC高强度混凝土织物模板桥;2022年,我们融合了多材料拓扑优化,完成了混凝土打印与预应力钢筋共同受力的实验桥。五年时间内,通过对七座桥的工艺探索和教学实践,笔者带领团队共同探索了数字化建造为设计带来的可能性[62](见图 13)。期待在不远的未来,建筑学将把人的个体空间体验通过信息协同方式相互关联,数字建造工具和技术必将全方位引领建筑数字建构的创新未来。

13. 六年七桥课程教学

6.3探索建筑材料的矩阵式数字工艺——人机协作的研发及实践

从2010年的军工路J-Office 开始,在十余年间,我们把多项数字化工艺包括机器人砖构、机器人木构、机器人3D 打印工艺结合到实际项目中,探索基于建筑性能化目标的建构工艺,并不断地优化与演变。2019年的四川安仁OCT“水西东”林盘文化展示中心项目,是第一次在中国乡村实现多种数字化建造工艺的复合应用,包括采用“机器人预制+现场装配”的方式对大面积砖墙进行短周期的数字化建构[57,60]。2021年的南京园博园丽笙度假酒店用自发性的空间营造,探索了高效、精确、智能的人机协同数字化建造体系。外立面砖墙肌理以金陵山水为原型,用“机器人预制+现场装配”的“数字化砖构”工艺呈现全球最大规模的建筑机器人砖构在地性实践。近几年的若干项实践中,我们持续坚持将数字化技术与中国在地性文化相结合,探索一种人机协作模式下的实践新方向(见图14)。

14. 实验建筑与工艺

7 总结

数字包豪斯所传承的精神正是建筑学将技术与艺术融合的本质内涵,也是建筑科学在数字时代的历史转型的必由之路。虽然数字包豪斯是一个狭义的名词概念,并不能充分概括建筑学多元化发展的全部内容,但其对建筑本体建构思想的拓展实验,恰恰秉承了对包豪斯思想的传承与发展。数字包豪斯所处的后人文主义时代,并非宣扬反人文的技术至上主义,也非对传统建筑学的设计思想与方法的否定,而是走向一种再人文,一种人机协作下的文明复兴。后人文主义思想引领我们探索更加追求全球化生物多样性、智识多样性以及技术多样性的全新未来。面对未来全球变暖、生态危机以及资本逆熵的发展,如何把建筑的物质性与虚拟化、媒体化有机融合将是全人类面临的重大机遇与挑战。我们身处人类世,相信秉持同济传统的以人为本、技术与艺术融合的包豪斯思想,必将引领我们走向全新意义的建筑未来。

(图片来源:图片、图纸均由作者提供。图2摄影:王伟强;图6来源于参考文献[43];图8来源于参考文献[49]。)

参考文献:

[1] 张利.同济建筑学人:一枚开启中国建筑现代性的钥匙[J].世界建筑,2016(05):14-15. DOI:10.16414/j.wa.2016.05.002.

[2] 卢永毅.同济早期现代建筑教育探索[J].时代建筑,2012(03):48-53. DOI:10.13717/j.cnki.ta.2012.03.013.

[3] 董鉴泓.同济建筑系的源与流[J].时代建筑,1993(02):3-7.

[4] 郑时龄.同济学派的现代建筑意识[J].时代建筑,2012(03):10-15. DOI:10.13717/j.cnki.ta.2012.03.011.

[5] 顾大庆.“布扎—摩登”:中国建筑教育现代转型之基本特征[J].时代建筑,2015(05):48-55. DOI:10.13717/j.cnki.ta.2015.05.011.

[6] 戴复东.建筑设计课漫谈[M]//同济大学建筑与城市规划学院,编.传承与探索,同济大学建筑与城市规划学院教学文集2.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[7] 李振宇.从现代性到当代性:同济建筑学教育发展的四条线索和一点思考[J].时代建筑,2017(03):75-79. DOI:10.13717/j.cnki.ta.2017.03.019.

[8] 吴志强.前言:同济精神之未来教学演绎[M]//同济大学建筑与城市规划学院,编.开拓与建构,同济大学建筑与城市规划学院教学文集1.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[9] 李振宇,钱锋.栽花插柳、源远流长:德绍包豪斯校舍与同济大学文远楼[J].时代建筑,2019(03):6-11. DOI:10.13717/j.cnki.ta.2019.03.003.

[10] 沃尔特·格罗皮乌斯,封戈童.国立包豪斯学院的理念与结构[J].新美术,2020,41(04):4-15.

[11] GROPIUS W. Bauhaus Manifesto and Program (1919)[M]// Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture. Cambridge: The MIT press, 1971.

[12] 顾大庆.《空间原理》的学术及历史意义[M]//赵冰,主编.冯纪忠和方塔园.北京:中国建筑工业出版社,2008:94-95.

[13] 罗小未,主编.外国近现代建筑史[M].北京:中国建筑工业出版社,2004:260.

[14] 钱锋,伍江.中国现代建筑教育史(1920-1980)[M].北京:中国建筑工业出版社,2008:110.

[15] 王澍.小题大做[M]//赵冰,王明贤.冯纪忠百年诞辰研究文集.北京:中国建筑工业出版社,2015:438-445.

[16] 谢杰.何陋轩的另一种现代性[J].时代建筑,2021(03):4-5.DOI:10.13717/j.cnki.ta.2021.03.002.

[17] 徐文力.回归原始棚屋——何陋轩原型略考[J].建筑学报,2018(05):116-120.

[18] 罗小未,李德华.原圣约翰大学的建筑工程系,1942-1952[J].时代建筑,2004(06):24-26.

[19] 徐甘,卢永毅,钱锋,等.百年回响:包豪斯—同济设计基础教学的回望与对话[J].时代建筑,2019(06):168-173.

[20] 赵秀恒.建筑·建筑设计——《建筑设计基础》课的探讨[J].同济大学学报,1979(04):61-71.

[21] 赵巍岩.同济建筑设计基础教学的创新与拓展[J].时代建筑,2012(03):54-57. DOI:10.13717/j.cnki.ta.2012.03.014.

[22] 莫天伟.建筑教学中的形态构成训练[J].建筑学报,1986(6):65-70.

[23] 袁烽,尼尔·里奇,李可可.物质智能与非物质智能之辩[J].时代建筑,2021(06):6-13. DOI:10.13717/j.cnki.ta.2021.06.004.

[24] 袁烽,赵耀.智能新工科的教育转向[M]//全国建筑院系建筑数字技术教学与研究学术研讨会组委会,长安大学建筑学院.数字技术·建筑全生命周期——2018年全国建筑院系建筑数字技术教学与研究学术研讨会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2018:15-22.

[25] 董莉莉,常青.基于SPOC的人居环境概论在线课程设计与开发——以《栖居漫谈》为例[J].中国园林,2019,35(09):36-41. DOI:10.19775/j.cla.2019.09.0036.

[26] 袁烽.现实建构[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[27] 尼尔·里奇,袁烽,编著.建筑数字化编程[M].上海:同济大学出版社,2012.

[28] 袁烽,尼尔·里奇,编著.建筑数字化建造[M].上海:同济大学出版社,2012.

[29] 袁烽,阿希姆·门格思,尼尔·里奇,等,著.建筑机器人建造[M].上海:同济大学出版社,2015.

[30] 袁烽,尼尔·里奇,编著.探访中国数字建筑设计工作营[M].上海:同济大学出版社,2013.

[31] 尼尔·里奇,袁烽,编著. Computational Design[M].上海:同济大学出版社,2017.

[32] 袁烽,阿希姆·门格思,尼尔·里奇,编. Digital Fabrication[M].上海:同济大学出版社,2017.

[33] 袁烽,著.从图解思维到数字建造[M].上海:同济大学出版社,2016.

[34] YUAN P F. Collaborative Laboratory[M]. Hong Kong: Oscar Riera Ojeda Publishers, 2021.

[35] YUAN P F, XIE M, YAO J W, et al. Proceedings of the 2019 DigitalFUTURES[M]. Shanghai: Springer, 2019.

[36] YUAN P F, XIE M, LEACH N, et al. Architectural Intelligence[M]. Shanghai: Springer, 2019.

[37] YUAN P F, YAO J W, YAN C, et al. Proceedings of the 2020 DigitalFUTURES[M]. Shanghai: Springer, 2020.

[38] YUAN P F, BLOCK P. Robotic Force Printing[M].上海:同济大学出版社,2017.

[39] YUAN P F, CHAI H, YAN C, et al. Proceedings of the 2021 DigitalFUTURES[M]. Shanghai: Springer, 2021.

[40] 袁烽,阿希姆·门格思.建筑机器人[M].北京:中国建筑工业出版社,2019.

[41] YUAN P F, PHINNEY L,YAN C. Matter Aggregation[M]. Singapore: ORO Editions, 2021.

[42] YUAN P F, CHAI H, YAN C, et al. Proceedings of the 2022 DigitalFUTURES[M]. Shanghai: Springer, 2021.

[43] 袁烽,柴华,朱蔚然.实验建造共同体[J].时代建筑,2019(06):6-13.DOI:10.13717/j.cnki.ta.2019.06.003.

[44] 袁烽,张立名.从图解到建造:本科三年级“未来博物馆”课程设计教学总结与思考[J].时代建筑,2016(01):142-147.

[45] 袁烽,柴华,张立名,等.从结构几何到机器人建造——本科四年级“数字化建筑设计与建造”教学探索[M]// 吉国华,童滋雨,编.数字·文化——2017全国建筑院系建筑数字技术教学研讨会暨DADA2017数字建筑国际学术研讨会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2017:18-25.

[46] 叶扬.改进建筑60秒[J].世界建筑,2018(02):116.DOI:10.16414/j.wa.2018.02.019.

[47] 丁烈云.智能建造创新型工程科技人才培养的思考[J].高等工程教育研究,2019(05):1-4+29.

[48] 孙澄,韩昀松,任惠.面向人工智能的建筑计算性设计研究 [J].建筑学报,2018(09):98-104.

[49] 袁烽,张立名,马慧珊.生形、模拟、优化、建造——乌镇“互联网之光”博览中心的人机协作数字建构实践[J].建筑学报,2020(08):5-11.DOI:10.19819/j.cnki.ISSN0529-1399.202008002.

[50] LU M, ZHU W R, YUAN P F. Toward a Collaborative Robotic Platform: FUROBOT[M]//. YUAN P F, XIE M, LEACH N, et al. Architectural Intelligence. Shanghai: Springer, 2020.

[51] CARPO M. The Alphabet and the Algorithm[M]. Cambridge: The MIT Press, 2011.

[52] DELANDA M. The New Materiality[M]. Cambridge: The MIT Press, 2015.

[53] 孙澄,邵郁,董宇,等.“智慧建筑与建造”专业教学体系探索:新工科理念下的建筑教育思考 [J]. 时代建筑,2020(02):10-3.

[54] 刘少瑜,宋德萱.生态建筑设计和技术教学新理念[J].建筑学报,2000(09):26-30.

[55] 孙一民.建筑学“新工科”教育探索与实践 [J].当代建筑,2020(02):128-131.

[56] 苗展堂,张晓龙.新工科建设视角下的建筑构造教学改革——以天津大学建筑学院构造教学为例[J].中国建筑教育,2020(02):72-81.

[57] 许蓁,张昕楠,贡小雷,等.天津大学建筑学院建筑设计教学 [J].城市建筑,2015(16):36-8.

[58] 徐卫国,黄蔚欣,于雷.清华大学数字建筑设计教学[J].城市建筑,2015(28):34-38.

[59] 袁烽,韩力,张雯.数字人文时代的乡村预制产业化实践[J].建筑学报,2017(10):71-73.

[60] 袁烽,张雯,韩力,等.人机协作走向美丽乡村——四川安仁OCT“水西东”林盘文化交流中心设计实践[J].建筑学报,2019(04):42-51.

[61] 闫超,袁烽.流线、身体与加速:关于上海徐汇西岸三港线游客集散中心的访谈[J].时代建筑,2021(04):106-115.DOI:10.13717/j.cnki.ta.2021.04.032.

[62] 王祥,袁烽.五座实验桥视角下的数字建造模式思考与策略选择[J].建筑技艺,2021,27(07):57-62+113. DOI:10.19953/j.at.2021.07.007.

《时代建筑》“同济建筑70年(1952—2022年)”主题文章简介

1952年,在全国院系调整中,同济大学建筑系正式创立。2022年,在新冠疫情肆虐、俄乌冲突和台海危机的全球时局中,同济大学建筑与城市规划学院迎来了70华诞。《时代建筑》配合学院的70周年院庆工作,在2012年“同济建筑60年”专刊基础上,力图从历史纵深处进一步梳理学院从开创、发展到成熟的进程,呈现近十年新的成果,更力图展现学院当前的教育理念和未来的学术发展方向。

在主题栏目里,基于60周年院庆时郑时龄院士提出“现代建筑意识”是“同济学派”的本质性特征,以及伍江教授提出的同济建筑精神,郑时龄院士和华霞虹教授的文章从学术思想、教育理念和创作风格等角度,进一步以“现代性”定义了“同济学派”何以为“学派”。常青院士呈现了近年来对“历史建成环境再生”议题进行理论反思的学术高度。吴志强院士、伍江教授和李翔宁院长的文章都聚焦同济建筑和上海城市的关系:伍江教授从历史维度讨论同济建筑与上海城市的关系;吴志强院士从上海的城市文明基因的横交纵传特质,思考上海学派如何创造新的模式、新的理论和新的空间;李翔宁院长明确提出一种向上海学习的城市建筑研究范式,既发展了伍江教授提出的同济建筑与上海城市的关系,也回答了吴志强院士构建上海学派的路径问题。袁烽教授的文章建立了同济数字化建筑前沿探索与包豪斯思想渊源的关联。两位建筑系主任胡如珊与王一教授,分别从国际视野和学科发展史来反思同济建筑系如何定位和继续前行。汤朔宁教授作为同济设计集团的新总裁,回顾了同济大学建筑设计院与学院的相互支撑,以及同济设计集团的发展目标和方向。卢永毅和阴佳教授的文章代表性地呈现不同学科团队的教学历程和教学特色。支文军教授阐述了《时代建筑》杂志与当代中国建筑的积极互动,以及这种互动对学院的贡献。林中杰和童明教授曾有过同济求学或工作的经历,他们以外部和内部兼而有之的视角,分别对同济的城市设计学科和包豪斯精神进行审视和思考。

主编:支文军教授