新闻中心

时值同济大学建筑与城市规划学院70周年院庆之际,我院第八届“最可爱老师”系列特色活动也拉开了序幕。此前通过同学们的第一轮网上投票,共有16位老师进入入围名单,因此接下来一段时间CAUP官微将陆续对16位候选的“可爱老师”进行分期介绍。

本期为大家介绍进入本次“最可爱老师”入围名单的陈镌老师,他从自己的人生经历出发,与我们分享了他的教学与工作的经验与感悟。

陈镌

同济大学建筑与城市规划学院建筑学系工学博士

现任

同济大学建筑与城市规划学院建筑系——副教授、硕士生导师

研究方向

建筑设计、建筑构造、建造史

建筑师是一门辛苦的职业,建筑学的学习也是艰辛的。学校提供的教育并不能保证入门和好设计,老师的作用其实是避免学生走错路,学生自身需要大量的课后时间去阅读、参观、记录、揣摩、模仿、思索,突然有天就悟了。但这只是纸上建筑,作为一门和实践密切相关的学科,还需要大量的相关知识作为支撑,例如结构、材料、设备等,才能保证建造的可能性。但这还不够,作为给人使用的空间,还要经得起把玩,这是细部的意义。但在这一切的背后,是哲学提供了选择依据,这才是判断建筑作品有无思想的关键。

Q:陈老师,首先您能简单介绍一下您的学习工作经历吗?

A:我是土生土长的同济人,1990年到同济念书,之后基本上就没有离开过同济。其间我亲眼看到了同济的变化。身在同济对于念建筑学的学生来说有一个很大的好处,那就是能够见证一个城市的发展,也能看到比较新的思想、手法与材料。很多东西光是看一些资料,其实不如亲身体验来得好。

陈老师旧照

Q:是什么促使您当初选择了教师这项职业呢?

A:我1990年进同济读书的时候,也没想到后面要来当老师。本科毕业以后,我总觉得还要继续念书。95年整个建筑市场还是蛮好的,我的大部分同学都去了设计院。但那时是没有考研的风气的,在我之前是导师恳求学生来念研究生,学生还要反问导师能再教什么。我读书的那个时候才开始有读研的趋势。我念完研究生后,觉得还必须要去念个博士,那时候博士也才刚开始流行起来。念完博士后在设计院、事务所和教师之间做选择,感觉当教师是属于比较正常的出路。

所以我一直觉得所谓人生的长期规划是不靠谱的,实际上是走一步看一步,现实中你永远不知道明天会怎样。现在建筑市场不景气,我跟新进来的学生谈专业的前景时,也说过劝退的话,但学生觉得建筑是属于自己千挑万选之后最合适的,但其实也不一定。我个人觉得20多岁是看不到40多岁的,真正能够在这个行业里留下来并坚持到最后真的是热爱建筑的人,因为你不能把建筑当成一个职业。

陈老师在钟庭报告厅授课

Q:陈老师的教学风格幽默诙谐,给同学们留下了深刻的印象,身边很多同学都成为了您的“小粉丝”,您怎么看待呢?

A:我一直觉得你们对于“幽默”这个词有点误解,我印象中我大概改方案改哭过三个女学生,所以肯定不能叫“幽默”。还有一点是我觉得你们的抗击打能力在增强,大部分情况下老师说的话是有挖苦意味的,当被老师一针见血指出问题时,你们自己心里也是没底的,只不过我说话方式较好听一点罢了,然后你们就觉得叫“幽默”。“幽默”这个词,本身是蛮高级的,我个人觉得大部分老师是做不到这一点的,我只不过“衣服”披的好看一点,个人觉得还达不到幽默的程度。

Q:您平时觉得师生之间理想的相处方式是什么?

A:师生之间相处蛮难的,我自己的研究生都是散养的状态,我自己念书的时候,我跟导师的关系也是各自做好自己的事情,有事才会联系。同济的风格是比较自由的,我那个时候就是比较喜欢自由。

我觉得老师跟学生现在的关系其实一直没有变,在老师眼里面,学生还是和小孩子差不多。我觉得老师跟学生其实和父母与孩子相处是一样的,你有事情和我说,说完事情结束,我觉得这个相处方式很正常,而且理论上老师也有这样的义务。不过我觉得现在可能代沟是会比较大一点,学生和老师讨论人生问题是没什么好讨论的,因为双方的价值观可能会出入比较大。

现在中国变得太快,所以有很多东西它来不及沉淀,来不及去思索,然后就过去了,可能在你的脑袋里面不会留下什么东西。跟你们现在喜欢的设计的调调是一样的,现在学生特别喜欢日本那种比较轻盈的建筑,随着年纪的增长真的会越来越喜欢像刘家琨的那样的作品。妹岛和世的作品不是做得不好,而是纯粹出于个人喜好,这个喜好是和这一代人有一个密切的关联。像柯布西耶那代人做的建筑作品其实是不适合人长期居住的,包括包豪斯也是一样,所有跟令人舒服相关的东西一点都没有。但对早期那代人说,他追求的不是肉体上的舒服,而是精神上的愉悦,所以他会拿一个特别朴素的东西逼着你往里面去塞。但我个人觉得越往后对于建筑的崇拜会越来越淡薄,现在我们都说要把人的生活放进去,建筑一定要做得特别舒服,整个的目标是完全不一样的。日本的那些轻巧精致的东西,确实是符合了美学的转向以及设计目标的变化。

在学校你们跟老师的交流基本上属于能力的一个事情,这个形我要这么去做,这个材料我怎么去选?但你为什么要这么做?老师是不关心的,因为他不能去修正你的想法。想法跟每个人的生活环境,成长背景有关,看的东西、思考的东西不同,最后得出来的人生观、哲学观是完全不一样的。我相信现在的同学大概也没有多少人去看尼采、叔本华的东西,但是他们其实在我们那一代还是蛮有市场的,大家总是会觉得那种悲剧的有力量的东西,比现在这种笑哈哈的脱口秀更加有内涵。相对来说建筑也是一样的,从追求深度慢慢变成追求所谓的表皮文化、商业文化,其实整个社会可能也在经历这样的一个变化。

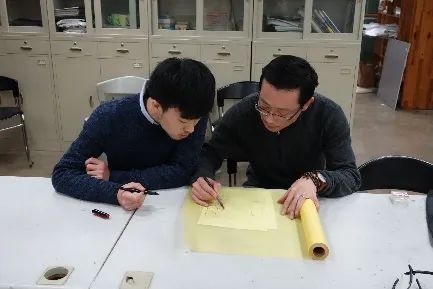

陈老师与学生们合影

Q:老师在细部设计上有丰富的经验,有“小粉丝”想问问老师对装修自己的居所有什么经验心得吗?

A:我的房子是自己装修的,发现真能学到很多的东西。我自己也有一些在平面上自己想的会觉得好像没什么,但是使用以后真的有问题的经历。比如我家的卧室里的卫生间门开的位置跟卧室门是有冲突的,我不想去选择推拉门,因为洗澡的时候水汽会跑出来,结果两个门的开启方式打架了。我爱人每次出门的时候都会在那边看我:“建筑师,还搞细部的。”但我自己在画这个图的时候一点没觉得会有什么问题。

所以我觉得“建筑是给人服务的”,这个观点真是蛮对的。很多建筑不造出来,永远都不会想到它用了一年或十几年后是什么样子。对于建筑师来说,我觉得最重要的是要抓住一切机会,先把“孩子”生下来,再丑也要先把它生下来,生下来以后才知道“孩子”鼻子有问题还是“孩子”眼睛有问题,下次再生的时候你就知道了。纸上建筑看起来都很漂亮的,但你永远都不知道它里面隐含了什么样的问题,只有落地以后你才知道真的有问题的。建筑师其实也蛮幸运的,因为是你花了甲方的钱来给你擦 “屁股”,你用人家的钱学到了本领,然后为下一个的甲方去服务。我觉得从这个角度来说,真的是要感激所有的甲方。

家里如果真的要装修一定要冲到最前面去,包括去建材市场挑东西,你才会知道课上讲的那些材料在现实当中到底是什么样子的。你会发现我教给你们的构造正规做法跟田野里面的工人施工可能完全是两回事。你知道了这个东西,可能又学了一些“无用的知识”,但对建筑师来说都是有作用的。建筑师最大的一个好处是,一些看起来没用的东西,可能日后某天就会变成你跟某人交流的谈话中心,所以建筑师永远都不要觉得什么东西一定是有用的。

Q:还有同学了解到老师平时喜欢打打羽毛球,能简单谈谈您平时空闲时间的爱好吗?

A:运动太重要了,尤其对建筑这个行业。我念博士之前是不锻炼的,然后得了心肌炎,后来我才发现这是我们的师门“传统”。我有一次出门坐地铁,突然间我的同伴说我脸色发白,下一秒我就人事不省,躺在地铁车厢里头。后来我就觉得太可怕了,钱还没赚到人就没了,因此我要锻炼。但是你会发现锻炼这个东西,其实对于学生、对于建筑师来说特别好,你锻炼一个半小时,其实会增加你的工作效率。

我觉得运动的最大乐趣在于它实际上是可以把你心里面的压力和不舒服发泄出来。我最开始是打篮球,后来去打网球,最后年纪大了,没办法只能打羽毛球。打篮球属于身体对抗比较强,打网球属于跑来跑去的,而且在阳光下面觉得比较好,打羽毛球基本上都跑回室内了,但是打羽毛球最大的好处在哪里?比如我跟胡滨老师经常搭档,经常互相“骂来骂去”。运动场其实也是一个人际交往的场所,我个人觉得相对来说更加真诚一点。因为在球场上面大家都是平等的,打球的时候大家伙水平都摆在那个地方,然后你可以从职场上面就能看出一个人的人品,然后你就会知道有一些人是属于可以说真话的,有些人就是属于要敬而远之的,然后同时你又锻炼了自己的身体,我觉得其实蛮重要的。

陈镌老师

Q:老师是学院建造技术梯队的领军人物,主攻建筑构造和细部设计等方向,对您教授的专业,您对同学们有什么建议和教诲吗?

A:细部是个修养的问题,实际上属于厚积薄发。我年轻时候和现在做事最大的区别在于,年轻的时候一个晚上可以干到几万平方米的设计,现在我就觉得画第一笔特别困难,想的东西会特别多。以前我觉得特别简单,不就是一个形吗?不就是一个功能吗?所以以前就是个快枪手,现在特别困难特别慢,想的东西会越来越多。其实细部这个东西也是一样的。当你从来没有看到过的时候,你是很难想象出来这个东西应该长这个样子。而见多了以后就会有很多的选择,可能有A选项、B选项……这时候你会很痛苦。所以说最后支撑你的还是你自己的哲学,例如说你还是喜欢妹岛和世的东西,那种轻盈的、极简的一个东西的时候,最后的选择肯定是按照那条路走下去。细部这个东西其实我觉得还是属于看多了,想多了,随着年龄的增长慢慢往里面加的东西。

纯粹说设计的时候,有的人是天才,但天才的东西不一定细节做得好。天才有直觉,他会知道把几个东西放在一起怎么做好看,但这跟后面的细部设计是没有关系的。所以还是要多走多看,我一直是觉得建筑学的门槛并不高,但是它的长期投入很高,需要一直看、一直想。

陈老师课堂

代表成果:

主持科研

-泉州市城乡规划局,“闽南(泉州)传统建筑文化在新区建设中的延续和发展研究——建筑设计的研究和探索”,第二负责人

-国家科技部“十一五”国家科技支撑项目,“不同地域特色村镇住宅建筑设计模式”,参与

-住房和城乡建设部2012年科学技术项目,《建筑设计资料集》(第三版)第1分册改编,参与

-国家自然科学青年基金项目,“东南沿海地区高层建筑遮阳一体化技术设计方法”,第三负责人

著作

-埃米莉•科尔, 主编.世界建筑经典图鉴. 陈镌, 王方戟,译.上海:上海人民美术出版社, 2003

-艾德·米利特, 编著. 荷兰建筑名家细部设计. 陈镌,译. 福州:福建科学技术出版社, 2005

-陈镌,莫天伟.建筑细部设计(第二版).上海:同济大学出版社,2008

-陈镌, 赵群, 余亮, 金倩. 技术与设计的整合. 上海:同济大学出版社,2015

代表作品

-2002年 上海市思南路35号项目(参与)

-上海嘉定新城3-4地块项目(2007,负责人)

-开封市古城区1-2号地块详细规划/城市设计(2009,参与)

-广西北海老城旅游基础设施建设一期工程(2009,负责人)

-江苏射阳文化艺术中心项目(2010,负责人)

-2011年 徐州市潘安湖风景区设计(2011,负责人)

上海市思南路35号项目

江苏射阳文化艺术中心项目

徐州市潘安湖风景区设计

学生评价

我眼中的陈镌老师是个大毒舌!但实际上是个很暖,很可爱的人。大二设计课结束以后,陈老师邀请我们去他办公室复盘本学期的设计课。这种和老师面对面,共处一室促膝长谈的机会很少。我觉得老师能抽出时间来为我们之后的修养做一点谈话,真的很难得。而那时我是一个转专业学生,学建筑还不到半年,懵懵懂懂。陈老师知道了我连着去了两个学期的心理咨询后,很积极地开导我,让当时迷茫的我找到了一点希望和方向。最后想对老师说:镌宝我好爱你呀!希望有机会能成为你的研究生!

——学生 黄飞鸿

老师特别帅。他虽然会说最狠的话,但是你会发现他其实是很温柔很心细的人。在大二老师带我课程设计的时候,有时上课特别忙,会在课上做其他的作业。有一次他用平时说话的那种语气说了我几句,我当时挺不服气的,然后自己心里面也嘀咕了很久。但在期末他找我们小组每个人去谈话的时候,发现他会像妈妈一样,把学生的事记在自己的心里,关注到每一个人。他的良苦用心挺让我们感动的。我不知道在未来我能不能够做好,但我始终记得老师会希望我做好。

——学生 钟预立

陈老师给人第一的感觉是帅帅酷酷的,上设计课的时候会发现,他其实会疯狂输出知识点,讲很多实质性的有建设意义的东西。最开始我有点怕陈老师,因为感觉有点严厉,但相处久了才会发现他隐藏在背后很温柔的一面。

——学生 聂禹昕

陈老师首先是一个很真诚的老师。不仅仅是他潇洒的作风和幽默的谈吐,还有他对学生的学习和生活发自内心的关照。在陈老师的设计课上,笑和哭都是发自内心的,陈老师用他的内心和同学、同学的设计产生共鸣。在设计课告一段落后,陈老师会让每个学生到办公室去,针对每个人的个性和习惯给出建议意见,确实反映了老师对同学个性的关照程度之高。希望老师能一直保持个人魅力,永远做最酷的陈镌老师!

——学生 马荣钊

首先我觉得他是一个刀子嘴豆腐心的人,表面上骂你骂得很狠,但之后给你提设计建议,然后包括给你提供一些情绪宽慰的时候,他真的很温柔很用心。而且我觉得他有一个非常特别的点,陈老师他一般不会评价你设计或者能力的好与坏,他只是不断地给你提建议,然后帮你不断地去纠正推进设计,而且他提的建议一般都很真诚很直白,给我留下的印象非常深刻。我会在他给我的那些设计的引领以及鼓励中不断努力下去,同时也希望他能一直保持他这种非常幽默(虽然他自己觉得不是)非常潇洒的任教风格。

——学生 吴韫玉