新闻中心

建筑学“如何面对学习”?

What About What About Learning?

胡如珊 著 陈科豪 译 江嘉玮 校

Rossana Ju-shan HU, Translated by CHEN Kehao, Proofread by JIANG Jiawei

Abstract

在建院70周年之际,同济大学建筑与城市规划学院作为中国最具影响力的建筑学科“起源”之一,肩负着在建筑教育使命中革新学科视野的重任,以回应此时此地的迫切要求。通过“全球”视角对这所学院的成就进行批判性审视,可以发现它一系列独特的优势,其中不同层面的强大 “开放性”为超过三代的建筑师提供了非凡的机会。同济建筑通过其广泛的影响力,不仅显著地改变了上海这座城市,也改变了整个地区的设计意识,并激发出一种整体的、充满活力的设计文化。文章试图通过对“开放性”概念的仔细解读,参考过去的教育实验,揭示当前全球教育结构中的不足之处,进而提出新的混合理论来弥合原本各自为政的历史、理论、文化和实践,从而批判性地审视同济在引领建筑教育方面的贡献。文章希望通过为同济大学建筑与城市规划学院的下一个70年拓展新的边界,形成一种更具洞察力的参与模式——抵制建筑教育中被滥用的知识价值体系,打破过时的实践陈规,重新定义建筑经典,最终迈向具有挑战性的未来。

在线阅读

在过去20年里,中国或许是受全球化进程影响最大的国家,这也为同济大学建筑与城市规划学院(下文简称“CAUP”)提供了一个独特的优越地位。一方面,CAUP作为受惠者,通过中国最久远的建筑交流传统之一,接受了来自欧洲和美国主要的设计学院多样化课程的影响;另一方面,它作为施惠者向世界各地的院校和实践界“输出”毕业生,在全球城市的广泛项目和学术成果方面留下了深刻印记。同济建筑在QS排名中取得了巨大的进步(2021年全球第13位),便是见证。

追溯CAUP的教育起源,我们可以找寻到布扎(Beaux-Arts)与包豪斯(Bauhaus)传统的深厚根基。目前的课程和教学方法论与欧洲或美国(后文中将其称作“西方”)典型的设计学院非常相似,这本质上已将CAUP置于建筑教育体系的“全球”群体中。换句话说,从历史的角度看,CAUP已经与这个全球集体互相关联并建立了自我认同,因此,对其自身开放性体系的批判式思考需要仔细研究过去重要的知识氛围(intellectual climate)的形成。

自建院之初,CAUP的声誉就建立在开放性和国际合作的基础上。自20世纪90年代中期以来,与国外的联合设计课为CAUP的教师和学生提供了接触全球最先进思想的机会,而实地考察旅行则增长了建筑认知,促进形成一种自主而跨学科的思维。CAUP与德国和意大利院校的长期联系可以追溯到20世纪90年代,紧接着这种国际合作延伸至其他国家,如法国、美国、西班牙、日本和韩国。CAUP开始与其他的国外院校签署硕士研究生培养的双学位项目协议。这是一个里程碑,它反过来加强了CAUP在综合不同学科过程中的持续领先地位。在建院70周年之际,这或许是一个合适的时机,从理论和批判(theory and critique)的国际视角来回顾这所学院在过去二三十年的发展。

1 如何面对学习?(What about learning?)

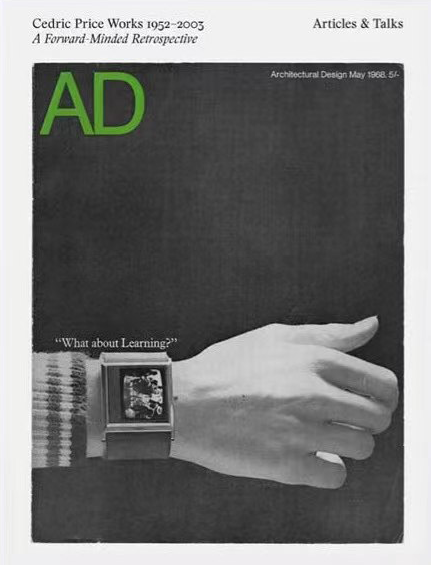

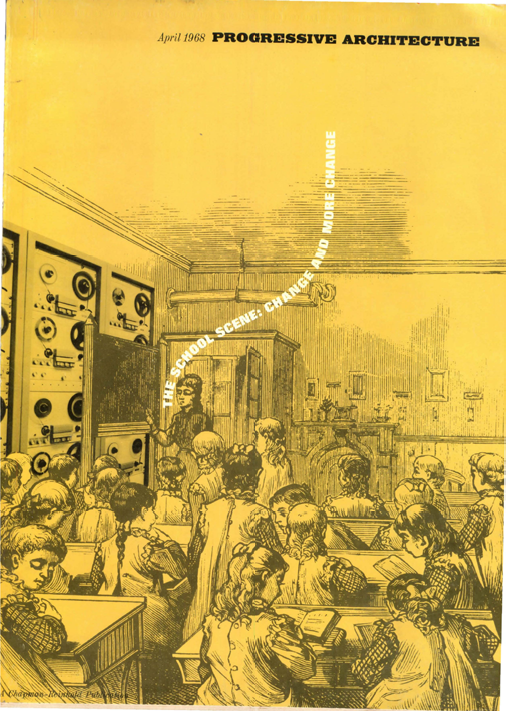

纵观全球的当代历史,1968年是引人注目的一年。在那些变革的岁月里,建筑院校内部的批判性评估(critical assessment)为建筑教与学的模式提供了另一条路径和全新的视野。1968年3月,伦敦《建筑设计》杂志(Architectural Design)一期题为“如何面对学习?”(What about Learning?)的特刊邀请塞德里克·普莱斯(Cedric Price)担任客座编辑,他随后对第二次世界大战后的社会和文化变革中设计教育的现有结构和价值进行了批判。普莱斯创作了一个预言性的封面,展示了一个模拟电视屏幕叠加成手表的表面,预示了我们这一代人非常熟悉的苹果手表设计,同时也指出了在教育的各个领域即将发生的技术革命(见图1)。碰巧的是,美国权威的专业杂志《进步建筑》(Progressive Architecture)在一个月前发表了一个类似的主题——“学校场景:改变与更多改变”(The School Scene: Change and More Changes),它混用不同时代的封面描绘了一个老式的教室,教室的左边是一堵突起的、由计算机服务器组成的墙(见图2)。这两幅封面都凸显了一种讽刺,它存在于与那个蓬勃发展的数字时代相矛盾的教育模式中。即便在今天的建筑学院里,这仍然是个问题。此外,《进步建筑》期刊中的大多数文章标题都提出了带有挑衅意味的问题——“进攻校舍:推翻传统”“学校是都市形式的生成器”和“新城镇的新学校:未来”——这些问题与我们今天的教育论题不无关系。尽管《进步建筑》关注的更多是教育建筑的设计与该行业不断变化的社会角色之间的关系,但很明显,在西方的主流世界中,建筑教育及其话语和实践都亟需一个新的视野。

1.《建筑设计》杂志1968年5月刊的封面

2. 《进步建筑》杂志1968年4月刊的封面

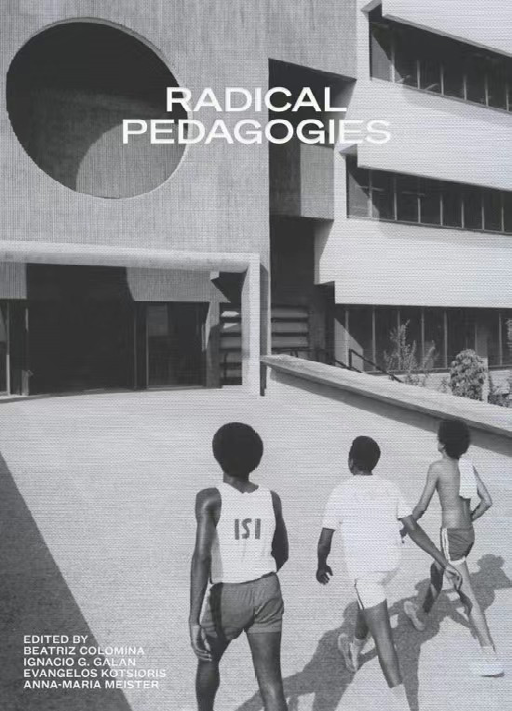

那一年,很多事件使得世界天翻地覆。令人震惊的马丁·路德·金(Martin Luther King Jr.)和约翰·肯尼迪(John F. Kennedy)暗杀事件、美国和欧洲的学生自由运动、人类首次登上月球都让世界——包括建筑专业人士和教育家——陷入了眩晕。文化、社会、技术、经济和政治的变化导致了一个愈发复杂的现实,而建筑师必须在其中奋力找到出路。同样,无论是在国内还是国外,这些障碍与今天我们所面临的挑战并无不同。这显然不是建筑师第一次为不确定的未来寻求指引。事实上,早在文艺复兴时期,建筑学就一再面临“危机”时刻,呼唤着先锋的方向、雄心勃勃的实验和激进的宣言。当我们在2022年夏天提出这些问题的时候,麻省理工学院出版社正在出版一份文集《激进的教育》(Radical Pedagogy,见图3),非常及时地重新审视了那些具有重要意义的先例。《激进的教育》是一个由贝奥特利兹·科伦米娜(Beatrice Colomina)与普林斯顿大学发起的合作研究和展览项目[1]。这个项目也将1968年标记为一个重构的时期,突出创造性的教育形式,大胆地重组世界各地的新教育生态,而这也正是我们今天所需要的。项目提到的这些值得注意的转变中,有一个例子是加州大学伯克利分校独立生活中心(Center for Independent Living)和环境设计学院的合作(见图4):他们将无障碍设施带入设计课程,然后在伯克利校园内执行一系列物质介入措施,如下斜路缘以形成无障碍坡道,这最终导致了具有历史意义的1990年美国残疾人法案。另一个例子发生在巴黎。随着巴黎美术学院在1968年被拆分,一年后成立的其第六分校(Unité Pédagogique d' Architecture No. 6,即如今的拉维莱特建筑学院)也跟随世界范围的学生运动形成了一个代替布扎学院派的教学法,可能对CAUP的教育模式产生过影响。

3.《激进的教育》封面

4. 加州大学伯克利分校独立生活中心

每个激进的运动都破坏了旧体制的某些方面,“万花筒式的对传统思维的挑战触发了各种各样的影响,它们都抛弃了任何将建筑视为单一、稳定现象的理解”[1]。如今,CAUP若想打破现状,推动“各种各样的影响”,不仅要改革我们的学科基础,还要找到新的替代方案来解决当代社会和政治弊病。在20世纪60年代末,教育和抗议行为几乎无法区分开;即使我们现在与当时的精神不同,但通过在设计、思想和行动上打开可能性,我们或许也可以开始再造一种新的学习方式。每次卓越的教育实验所共有的“开放性”(openness)都创造了变化的范式和新的意识形态,以实现新的连接。这些都是CAUP可以参考的。

2 如何开放?(What about open?)

2.1 CAUP的开放性(What about openness of CAUP?)

但作为一种非黑即白的对比,边界/界线(border/boundary)的区分过于粗糙。它可以通过放大到一个活细胞的视角来更清楚地看待。在这个层面上,存在着细胞壁和细胞膜的对比……细胞膜必须同时让物质进出细胞,但需要有选择性,以便细胞能够保留它所需要的营养。渗透性存在于与抵抗力的对话中(Porosity exists in dialogue with resistance):这种对话意味着有时细胞对未更新的东西是开放的,而有时是保留的。[2]220

——理查德·塞内特(Richard Sennett)

CAUP的开放性使其具有差异性及优势,它可以从两个方面来理解:一是对外开放的教育,拥抱不同的思想流派、风格、方法和交流;二是具有丰富国际背景的教师的开放流动,以及在过去的15年里学生们去往20多个国家的不同院校进行密集的海外学习项目。鉴于这种优势,CAUP的未来始于对其集体使命的自我批判,以重新定义和审视这种“开放性”在其价值体系中的意义。

开放性与创新和进步有着复杂的联系。虽然开放性是一个容纳了多样性、差异性、多元性等的统称,但本文的观点并非仅将开放性视作为了混合而被动吸纳异质性,而是将开放对话所获得的知识作为一种保证学科能动性的方式。开放性的概念本身应该被“打开”、扩大,以形成“一种与抵抗力对话的渗透性”(a porosity that exists in dialogue with resistance)[2]220,有效地适应新信息时代、先进技术和全球化文化中身份的转变。

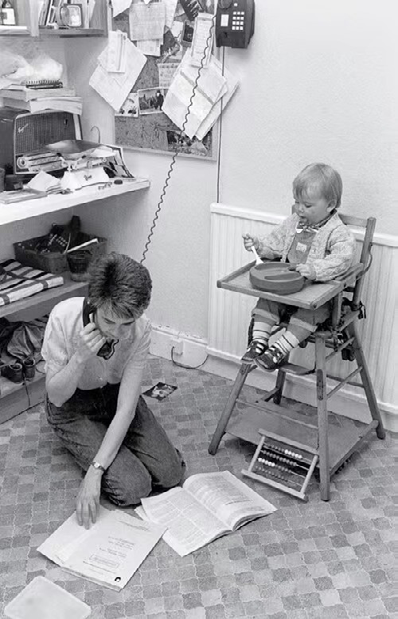

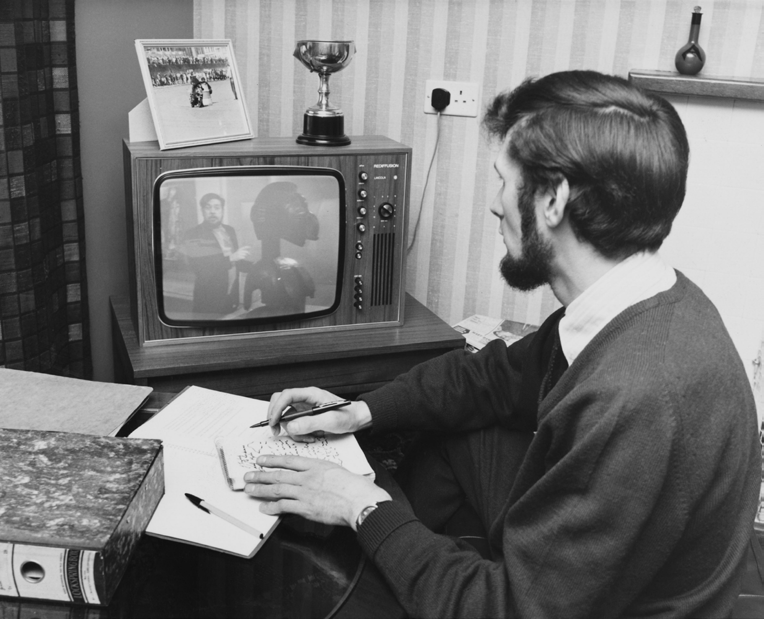

今天,我们的教学和学习不再局限于传统手段。教学已经超越了传授知识的范畴,因为大多数知识都在网上传播,只需简单点击即可获得。当所有领域的知识变得更加开源和容易获取,教育者的任务就变成了引领人们形成创造性思维并塑造其想象力来应用这些庞大的知识。《激进的教育》提到,20世纪60年代末,英国成立了一个开放大学项目(Open University),为那些通常因家庭限制而无法上大学的人引入了一种远程持续教育模式,这使教育模式发生了根本性的改变(见图5)。开放大学充分利用了当时的媒介,调动了所有可用的资源和渠道:印刷品、电台、电视广播、邮件和电话。这些新的媒介作为实验性方法被用以传播知识和适应新通信模式。这种创新的模式打破了传统的门槛壁垒,如种族、阶级和性别,同时也显露了新的潜力,挑战了“教师—学生”(teacher-student)之间以及“内容创造者—消费者”(creator-consumer)之间僵化的等级制度[3]。今天,有无数的开源平台,但对CAUP来说,当务之急是确定系统中的具体需求点,以实现有建设性的介入,这一点就好比最近上海封控期间,物质需求突然猛增,须确定具体的需求点才能解决问题。在相关背景下,借助社交媒体、微博、短视频以及数字出版物相对于印刷出版物的优势,广播文化(broadcast culture)越来越多地融入到日常生活中,使沟通不仅更加直接,而且越来越扁平化。正如开放大学项目所揭示的,新媒介在工作中不仅提供了前所未有的即时性,而且要求在透明的情况下有社会责任和政治行为。从根本上说,开放获取不仅仅“是开放的,而且是公开的” [3](见图6~图8)。当设计师和建筑师与大众直接联系时,其在塑造公共领域方面的角色将受到严格的审查。可以说,广播文化和新媒介在中国背景下甚至比其他社会更加普及,建筑师需要掌握这些工具。这就要求我们检视自己的交流方式和方法:磨练写作、表达技巧,创建新的出版、展览平台和适当的新媒体,如影片、直播、播客、非同质化代币(NFT),无论是在物理世界还是在元宇宙(metaverse)。“开放”意味着渗透性和交流,使CAUP在引领建筑教育方面能够与全球分享知识产权,并将与城市和建筑的议题有关的机构、社群和企业联系在一起。

5. 人们通过电话获得远程教育

6. 英国的开放大学项目通过电视广播向民众传授建筑知识

7. 英国广播公司在20世纪70年代播报开放大学

8. 开放大学项目的一门“1890到1939年的建筑和设计史”课程

技术的进步不仅从根本上改变了人们的互动和交流方式,而且在过去的20年里彻底扩大了建筑形式词汇的范围。数字化工具、计算机设计、建造的进步、人工智能正在为建筑创新铺平道路。数字建筑、众包(crowd-sourcing)和自下而上思维的兴起正在挑战建筑师,使其重新思考和定义控制、代理以及创作者身份。随着新的策略带来更智能的建筑、新的建构(tectonics)、流动型的形式主义(fluid formalisms),我们需要再造新的词汇来设计并将其理论化,协调技术和文化,并利用技术作为制造和再现的手段。一些涉及到拓扑学、新的空间理解、美学、情感和现象学主题的论题正在涌现。安托万·皮孔(Antoine Picon)观察到,由计算机引发的形式主义和传统的形式主义之间的一个关键区别是,新的形式主义提供了一个替代过去柏拉图式理想主义(Platonic Idealism)的视野。皮孔通过将计算机引发的形式主义定位为“与对完满或完美的追求保持距离”来阐明这种态度的转变[4]76。在这里,秩序和比例的规则被新的形式逻辑所取代。

CAUP杰出的教员们已经站在了数字制造和计算机设计的前沿,并领导着一场全球运动,以剖析建筑技术给该领域带来的影响。未来,我们应该对技术和传统之间交错的建造和物质进行研究型的表达,因为我们必须在拥抱技术的同时持续推动意识形态的突破。缺乏意识形态上的努力会给建筑师带来风险,使他们陷入空洞的、追求形态的形式主义诱惑中,而抵抗这种陷阱的方法之一便是科学研究背景下的“开放性”。塞内特描述了他20年前在麻省理工学院教授规划时遇到的两类研究项目——“微软层次”的项目和“麻省理工学院层次”的项目,其中“微软项目是将现有的知识打包,而麻省理工学院项目则是将其解包”[2]。简单地说,塞内特的这种对比强调的是:“微软项目”只是在一个“封闭的系统”中思考,而麻省理工学院的媒体实验室(Media Lab)则是“开放的”,能够实现更多的创新可能性。虽然CAUP的建筑学学科处于科学和技术的评价体系之下,但值得注意的是,该学科是在启蒙运动期间一个重要的转变中发展起来的,这个转变使建筑学得以作为一个独立的学科以区别于工程学。从那时起,建筑师的专业知识成为了一个围绕着空间制造进行多维解释的自主项目,这使该学科能够填补艺术和科学之间的鸿沟。

除了技术转型,该学科在总体上也面临着新的压力,以适应打开不断变化的身份之间的边界。当代现实引领各个领域相互依存,而后殖民文化的杂交理论有助于调动一个复杂的并且影响着经济、政治、技术和文化的多价适应系统。在我们走向一个多极化世界的同时,建筑学界有一个广阔的领域需要探索,以突出之前被忽视的故事和边缘化的社群。人类学家甘克里尼(Nestor Garcia Canclini)提出,所有的文化由于它们的经历不断转变,都可以被认为是边界文化,并有效地使它们彼此混合。同样,在后殖民话语中,霍米·巴巴(Homi Bhabha)谈到文化中的一个边缘性或“第三空间”(third space)的地方,那里发生着转译和谈判,使对霸权主义殖民叙事的破坏成为可能。

CAUP位于上海这一事实不断提醒着人们它的多元混合存在,并提供了一个优越的基点,不仅能够被动地观察世界对上海这个中国最开放城市的影响,还可以积极地制定政策和规划以应对其城市演变。由于外国租界的遗留问题,上海成为了反复受到大量外部影响的实验重写本(palimpsest of experimentation)。今天的国际大都市上海留存了丰富的外国历史遗迹和过去工业化带来的强烈影响,并持续用多重突变来重塑其身份,以标志这座城市的杂糅身份。经由邓小平的改革开放政策,开放的经济进程直接促成了上海身份转变的边界文化(border culture)。在这种情况下,边缘性和混合性的概念带来了令人兴奋的设计潜力。CAUP可以利用跨文化交流来丰富主流的西方知识经典,以及“边缘化”历史(marginalized history)的新兴轨迹。

2.2 理论如何开放?(What about theory?)

因为,关于历史对实践的影响这一论题活跃了欧洲和美国那几十年的建筑场景,在这当中我认为我们可以开始为一些思考奠定基础,那就是我们的历史及其使用和滥用(history and its uses and abuses),正如尼采曾经所说。班纳姆(Reyner Banham)是最早提出这个问题的人之一:“当代建筑历史学家对当代建筑史的影响是什么?”他自己回答了这个问题,指出:“他们创造了现代建筑的概念……除此之外,他们还对作为现代性标志的各种‘主义’(-isms)进行了粗略的分类。”[5]5

——安东尼·维德勒(Anthony Vidler)

在CAUP未来充满希望的潜力中,最令人兴奋的一定是关于历史在“理论”和“实践”之间复杂关系中扮演关键角色所呈现出来的开放轨迹。由于历史本身并没有开放学科来质疑自己的历史,我们需要通过批判性理论(critical theory)① 来寻找替代性的解释。早期的现代历史学家利用各种各样的叙事来追溯现代的“风格”,建立自己的议题,定义并呈现一个起源的视角,通过对当代条件的回应来提出一个风格性的议题。无论巴洛克还是工艺美术运动,“现代主义的历史本身或多或少被构建为一种公开的计划,来提供给同时代语境下的设计理论和实践” [5]。这些关于现代建筑“起源”的不同叙事帮助建筑师们找到了自己的起点以面对不断变化的现实,同时这些叙事又被置于早期现代主义者抽象的主导范式之中。在我们对历史、理论和设计的课程分类中,我们似乎忘记了,自文艺复兴到19世纪中期,“历史为建筑提供了‘基本内容’(very stuff)。历史学家就是建筑师:从阿尔伯蒂到辛克尔,建筑师的责任是书写出上承先例、下启革新的历史” [5]。如果我们对“现代”及其相关的或孤立的先例的认知是基于一个不带偏见的参照系和根源而形成,那么当我们在历史化、理论化和设计中拥抱主流知识语境之外的历史时,我们就打开了整个未知的学术世界。我们是否可以通过追溯平行世界,为非正统的现代(unorthodox modern)找到一个不同的谱系,作为独立于西方经典的另一条道路?

走出实证主义的认识论结构;从过去、当地人和遥远的文化中学习,并取代东方—西方、地方—全球和现代—传统的二元对立,批判的风土主义者为创造和表达当地的现代性创造了“第三空间”。[6]

——尼哈尔·佩雷拉(Nihal Perera)

在目前中国学术界的理论构建中——批判地域主义(Critical Regionalism)、建构理论(Tectonics)、现象学(Phenomenology)、园林(Yuan Lin Garden)、自治性(Autonomy)——我们发现理论生产的不足,因为它与“他者” ② 的历史(histories of the other)和当代实践有关,导致设计课程与西方经典(包括我们自己的经典)之外丰富的知识传统之间不幸地脱节了。这个论点并不是提倡孤立主义,也不是把东西方对立起来,而是借由更多的多样性和包容性从而使得创造性的融合成为可能。20世纪80年代初,亚历山大·楚尼斯(Alexander Tzonis)、莉亚娜·勒费夫尔(Liane Lefaivre)和肯尼斯·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)推广了批判地域主义,这一运动建立在一种修辞化的话语之上,它抵制的是国际风格(International Style)广泛输出到世界各地的同质化影响。批判地域主义虽然立意高远,但未能摆脱它本认为应要反对的民族中心主义(ethnocentric)的观点;由于过度强调东西方的二分,在批判地域主义的观察镜头下,现代性的地域性表达总是被视为对抗于(被想象出来的)西方霸权内核。这种边缘的、外围的文化与主导的内核相抗衡的假设,没有认识到当地的现代性表达本身就是原真的设计创新,却将当地的创新归结为一种抵抗的行为(an act of resistance)。我们的立场不是要建立文化或地理上的鸿沟,而是要真正超越二元对立和二元关系。我们的目标不是回到怀旧的历史主义(nostalgichistoricism)或浪漫的地域主义(romanticized regionalism),而是建立一个由多元的、多维度的学术(中国和其他国家)支持的经典基础,对全球话语做出贡献。在大多数的情况下,我们的课程并没有成功地将西方的主流学术与边缘学术结合起来,也没有将历史和理论有效地嵌入设计课的设置和批判中;历史方向的学术仍然主要是对过去的研究,特别是有关中国美学的历史。如果我们能够像斯坦·艾伦(Stan Allen)建议的那样,“将更多的创新吸收到学科中来,从而激发我们理论形成过程中的内部调整” [7],我们就可以开始将我们的历史融入主流的建构中。

中国“现代”的起源叙事可以追溯到20世纪20年代的梁思成一代,以及从“巴黎—宾夕法尼亚大学”的教学法中衍生出独特阐述的“布扎”(Beaux-Arts)体系。它成为抗日战争之前大多数中国建筑项目的思想基础。直到20世纪90年代初,新一代建筑师享受了改革开放政策带来的教育和文化自由精神,开始寻求他们作为新先锋派的个人主义声音,并创造了“实验建筑”(Experimental Architecture)一词。的确,来自中国的杰出实践者在国际舞台上享有越来越突出的地位,但中国建筑院校教授的经典仍然是在一个理想化时期提炼出来的,因此是一种与中国文化脱节的规范式的柏拉图式理想(prescriptive Platonic ideal)。如果我们从“中国特色”的社会政治话语中寻找线索,是否可以建立一个新的经典来推进建筑议题?最近一些中国建筑师的理论性作品公开宣称,他们更倾向于强调建造(construction)的重要性[8],而不是将理论(theory)作为他们的建筑议题。但埃森曼(Peter Eisenman)认为,工具性仅凭其自身——功能、结构和类型——并不一定能成为最值得注意的主题,而批判性作品则依赖于与经典时刻相关的某种设计品质[9]21。

建筑理论既依赖于与文化、人、历史的联系,此外也如前文所述,它同样依赖于一种脱离(detachment),从而形成一个自主的学科系统,其作用是抵制权威和启发文化知识[10]。尽管建筑的自主性已经慢慢瓦解,或者说被全球化的相对主义(relativism)刺激所“腐蚀”,但它的“传统形式”仍被广泛接受,特别是在教育方面。全球各地的设计项目基本都在教授相同的经典,从文艺复兴到后现代。埃森曼在《十座经典建筑》(Ten Canonical Buildings)中提出,以建筑学的自治为核心的传统经典应该受到挑战,并提供一个非正统(unorthodox)的经典概念,而它可以推导出一种新的理论策略[9]。首先,“经典”一词本身就意味着要保持开放性来对陈规进行审视。就像哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)的《西方经典》(The Western Canon)一样,他“声称经典指的是对界限的体验,这些界限被扩展或打破” [11]74。一个新的经典概念,除了在神学或文学意义上教条式地形成一套对“伟大作品”(great works)的选择之外,应该重新建立建筑的评判系统,作为教育标准的结果来使一件作品的价值有章可循;同时也要改革主体/客体、图/底、实/虚、从部分到整体的关系,这样我们就可以基于过去的角度来阐述新的方向。经典的概念应体现建筑如何定义一个历史性的时刻,以便发现一个指向范式转变的“经典时刻”(canonical moment),而不仅仅是对这样的一个时刻的表达(asin Geist)[9]。这种新经典的建立可被看作是产生重大转变的关键,并通过科林·罗(Colin Rowe)对建筑的“细读”(close reading)来实现。其中,“看见”建筑中不存在之物的视觉理解提供了新的分析潜力——从形式到文本到现象——而非对建筑的物理特征进行视觉研究。最后,这种策略声称“建筑物本身是建筑学思想的源泉” [9],如果我们把这另一套经典和谱系与我们的实践联系起来,我们是否能找到一个迈向未来的独特设计议题?

2.3 实践如何开放?(What about practice?)

虽然可以追溯到启蒙运动的批评与批判理念在马克思主义传统中有着深厚的根基,并且这也属于我们与现代性相关联的思维方式,但今天的批评理论似乎也与日益全球化的世界格格不入[7]。这有一部分是因为批判理论对抵抗和否定在核心层面的认同,而这种认同与在当前新自由主义经济(neoliberal economy)中实践的建筑师角色相冲突。由于我们不能脱离这个系统,找到能动性(agency)的最好方法是在其操作方式之内展开工作。最近关于批判性理论在20世纪后半叶对设计思维的影响的辩论,主张在“理论”和“实践”之间建立一种更细致的关系。莎拉·怀汀(Sarah Whiting)和罗伯特·索莫尔(Robert Somol)在他们的文章 《关于多普勒效应和其他现代主义情绪的笔记》(Notes around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism)中,主张减少对抵抗的关注,通过将理论重新纳入与建筑实际生产的关系中来提供“来自内部”的批评。他们提出了一个新的“投射性建筑”(projective architecture)作为对“批判性建筑”(critical architecture)的修正——他们认为后者已被语言和再现的问题所吞噬——以重新获得建筑师的专业知识和控制。投射性建筑不是恢复或批判现状,而是将重点放在设计行为和建筑师创造的对象上,由形式、比例、材料、构图以及最终转化出来的实体体验的情感、环境和氛围来定义[12]75。

我们教育中的理论和设计构建需要来一次与陈规的告别,以便建立一种混合模式来共同构建其他的脉络,引出连接历史、理论和实践之间不可避免的碰撞。安东尼·维德勒引用过一个例子是,埃米尔·考夫曼(Emil Kaufmann)在寻找现代主义的起源时,如何将他关于纯几何的思想推进到从手法主义(Mannerism)到后现代主义(Postmodernism)的谱系中[5]11-12。考夫曼确立了勒杜(Ledoux)和布雷(Boullee)这一代人给路斯(Adolf Loos)、勒·柯布西耶和努特拉(Neutra)的现代主义带来的预兆,从而确立了后来影响菲利普·约翰逊(Philip Johnson)、柯林·罗和阿尔多·罗西(Aldo Rossi)作品的深度[13]。我们这个时代特有的知识形成过程正等待着我们去寻找共鸣,这样我们就可以构想出另一个当代。

3 结语

最后的回家

我已经回到

我从未到过的地方。

一切都没有改变一如往常。

在桌上(在方格的

桌布上)半满

我再次发现玻璃杯

从未斟满。所有

依然如故,就像

我从未离开过。[14]352

——乔尔乔·卡普罗尼(Giorgio Caproni)

所以,如何面对学习?我们又该去向何方?我们已经历经了不知疲倦的“主义”和宣言,来到了这个意识形态缺失的关口,社会各方面都不再相信单一的教义,也不再努力追求任何一个教条。当CAUP纪念过去的显著成就时,当我们必须期盼和准备下一代建筑师来面对明天未知的可能性时,我们回到了我们从未真正离开过的地方——家(文中指中国,或者说是人们渴望回归的家园)。

本文一开始就呼吁关注我们学科的起源叙事,但是叙事中的“起源”(origin)只有在为我们定位了“场所”(place)的概念后才有意义。的确,我们的视野必须超越直接的场所、城市、国家,并面向正在成为身份认同的全球化混合性(globalized hybridity)的扩展范围。同时,我们设计的场所,不管是受个人还是机构委托,都是为了集体的公众,即人民;谁在支票或规划授权书上签字并不重要,我们的责任是对这个场所的组成人员负责。为了学习和超越,我们的学生必须把塑造场所的学科知识与社会关注的紧迫问题联系起来,同时跨越分隔东方和西方、他们和我们、新和旧、熟悉和陌生的鸿沟[12]75。

在上述卡普罗尼的诗歌中,他谈到了“没有离开的回归”,并揭示了对家的渴望是真实而迫切的,即使我们从未回去过[14]352-353。疏远的存在并不是因为我们不了解自己的过去,而是在我们现代的专业制作中,我们都掌握的设计语言拥有一个骗倒众人的“假装无知”(该语带有讽刺),掩盖了那种对自由地重新勾勒出熟悉之物的渴望。为了达到我们的目的,无意义的方格桌布必须被替换成其他某种东西,某种从我们自己的记忆中提取的东西,而不是佛罗伦萨披萨店的记忆;然而,我们不确定那是什么东西。我们对尚不熟悉的家的渴望把我们引向了最终的开放性——不只是对外开放,与世界融合,而是敢于向内开放。回归的家是真实的,我们渴望找到一个本质上属于我们的当代设计愿景,但也包括更大的、更宽泛的“他者”。所以我们有能力与不同的声音、边缘化的过去和不同的文化利益相关者一起创造。“创造性的怀旧(creative nostalgia)揭示了这个时代的幻想,而正是在这些幻想和潜力中,未来诞生了” [14]351。我们期待着让我们的学生回家,并引发一个新的学习时代。

(张堇盈参与了本文的研究并进行了资料收集和整理工作,特此致谢)

(图片来源:图1:来自网站:https://gr.pinterest.com/pin/219057969355868451/,图2来自网站:https://usmodernist.org/PA/PA-1968-04.pdf,图3来自:文献COLOMINA B, GALáN I G, KOTSIORIS E, et al. Radical Pedagogies [M]. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2022的封面,图4来自网站:https://www.thecil.org/history,图5来自网站:https://www.e-flux.com/architecture/education/332216/being-open/,图6、图7来自网站:https://www.designcurial.com/news/challenging-traditional-teaching-architecture-on-television-exhibition-7025160/,图8来自网站:https://www.cca.qc.ca/fr/evenements/65262/luniversite-a-lantenne-diffuser-larchitecture-moderne)

注释:

① 此处的批判理论并非指对社会、科学和知识的广泛批判观点这种宽泛定义,而是更具体地指向法兰克福学派(Frankfurt School)的主要分支。从马克思和弗洛伊德的工作开始,它可以被描述为一种理论,“试图让社会主体对通常被认为是理所当然的东西进行批判性选择,通过消除意识形态的幻想来促进自由和自决社会的发展”。

② 尽管这些术语与它们在现象学和精神分析中的使用不无关系,但此处指的是后殖民理论的使用,正如萨义德、斯皮瓦克(Spivak)、巴巴所阐述的那样,正如在对他者的话语生产中,东方人作为欧洲的他者主张控制又消除控制。

参考文献:

[1]COLOMINA B, GALáN I G, KOTSIORIS E, et al. Radical Pedagogies [M]. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2022.

[2]SENNETT R. Building and Dwelling: Ethics for the City [M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.

[3]MORENO J. Being Open [M/OL]. [2022-03-15]. https://www.e-flux.com/architecture/education/332216/being-open/.

[4]PICON A. Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design Professions [M]. Basel: Birkhäuser, 2010.

[5]VIDLER A. Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism [M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008.

[6]PERERA N, TANG W-S. Transforming Asian cities: intellectual impasse, Asianizing space, and emerging trans-localities [M]. London ; New York: Routledge, 2013.

[7]TSCHUMI B, CHENG I. The state of architecture at the beginning of the 21st century [M]. New York: The Monacelli Press, 2003.

[8]彭怒,支文军. 中国当代实验性建筑的拼图——从理论话语到实践策略 [J]. 时代建筑, 2002 (05):20-25.

[9]EISENMAN P, HARRISON A L. Ten Canonical Buildings: 1950-2000 [M]. New York: Rizzoli, 2008.

[10] HAYS M. Critical Conditions: Regarding the Historical Moment [M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

[11] BLOOM H. The Western canon: The books and school of the ages [M]. New York: Riverhead Books, 1995.

[12] SOMOL R, WHITING S. Notes around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism [J]. Perspecta, 2002 (33): 72-77.

[13] KAUFMANN E. Von Ledoux bis Le Corbusier : Ursprung und Entwicklung der Autonomen Architektur [M]. Wien ; Leipzig: Verlag Dr. Rolf Passer, 1933.

[14] BOYM S. The future of nostalgia [M]. New York: Basic Books, 2001.

《时代建筑》“同济建筑70年(1952—2022年)”主题文章简介

1952年,在全国院系调整中,同济大学建筑系正式创立。2022年,在新冠疫情肆虐、俄乌冲突和台海危机的全球时局中,同济大学建筑与城市规划学院迎来了70华诞。《时代建筑》配合学院的70周年院庆工作,在2012年“同济建筑60年”专刊基础上,力图从历史纵深处进一步梳理学院从开创、发展到成熟的进程,呈现近十年新的成果,更力图展现学院当前的教育理念和未来的学术发展方向。

在主题栏目里,基于60周年院庆时郑时龄院士提出“现代建筑意识”是“同济学派”的本质性特征,以及伍江教授提出的同济建筑精神,郑时龄院士和华霞虹教授的文章从学术思想、教育理念和创作风格等角度,进一步以“现代性”定义了“同济学派”何以为“学派”。常青院士呈现了近年来对“历史建成环境再生”议题进行理论反思的学术高度。吴志强院士、伍江教授和李翔宁院长的文章都聚焦同济建筑和上海城市的关系:伍江教授从历史维度讨论同济建筑与上海城市的关系;吴志强院士从上海的城市文明基因的横交纵传特质,思考上海学派如何创造新的模式、新的理论和新的空间;李翔宁院长明确提出一种向上海学习的城市建筑研究范式,既发展了伍江教授提出的同济建筑与上海城市的关系,也回答了吴志强院士构建上海学派的路径问题。袁烽教授的文章建立了同济数字化建筑前沿探索与包豪斯思想渊源的关联。两位建筑系主任胡如珊与王一教授,分别从国际视野和学科发展史来反思同济建筑系如何定位和继续前行。汤朔宁教授作为同济设计集团的新总裁,回顾了同济大学建筑设计院与学院的相互支撑,以及同济设计集团的发展目标和方向。卢永毅和阴佳教授的文章代表性地呈现不同学科团队的教学历程和教学特色。支文军教授阐述了《时代建筑》杂志与当代中国建筑的积极互动,以及这种互动对学院的贡献。林中杰和童明教授曾有过同济求学或工作的经历,他们以外部和内部兼而有之的视角,分别对同济的城市设计学科和包豪斯精神进行审视和思考。

主编:支文军教授

来源| 时代建筑