新闻中心

人的一辈子有授业老师上千,其中一些老师影响深远,乃成为终身的人生导师。岁月流逝,人祸天灾,导师去世的也日渐增多。2022年12月29日,我在同济的博士导师李德华先生过世,高寿99岁,同济建筑规划学院失去了最后一位元老,我少了一位人生导师……

近年来曾应邀写过几篇悼念导师及前辈的文章,在回想李先生的音容笑貌时,不由忆起其他过世导师的音容笑貌,由是想起:导师们为什么会如此让人难忘?以我愚见,导师让人难忘,是由于他们的贡献,这些贡献也许可以分成三类:第一类贡献广为周知、社会公认,例如提出新理论,完成大项目,与国家社会有可见的贡献,由是奠定了学术地位,获得了众多荣誉,成为泰斗名师。第二类贡献功德无量,却薄名少利,鲜为人知,例如编撰辞典教材,培育后辈,帮助建立国际交流等。同仁及后学们得益于这些贡献,而导师尽管学术精湛,却淡泊低调。他们自己不彰显于社会,然而学界的好评自在,他们乃成为学术圈内公认的先贤。第三类贡献不但无名无利,而且在当时可能不受待见,甚至还有风险,例如导师出自坚实的学术功力及负责之心,分析项目中的问题,直言决策中的缺陷,指出当事者的不足,或者看到同事学生处事待人的粗疏,当面提出批评,受教者往往不高兴,却不知导师的一片诚意好心。这样的贡献,在当时可能连好话都没有一句,然而知晓其事的人,尤其在历经时间、检验是非之后,自会做出公正的评价。在我看来,虽然不同导师的贡献有不同侧重,然而作出过这三类贡献的导师,都同样是名副其实的导师。与我,或者是学术上,或者是人品上,都是仰止的高山楷模。

可能是由于天时地利的关系,李德华先生的贡献更加偏重于第二类第三类,和冯纪忠、金经昌等先生相似。我初次见到李先生是在1963年进入同济城市规划专业的新生大会,李先生以城规教研室主任身份致辞。可惜此后直到文革、我毕业离校,都没有机会上他的规划专业课。在校五年间,李先生曾经和我们一起下乡劳动,只记得他带一顶旧草帽,衣服有补丁,光脚穿一双解放鞋,认真干活,言语不多。文革时期李先生也受到冲击,被称为“红衣主教”(“红色外衣的主任教授”),是“执行资产阶级教育路线的党内走资派”,特别是批判他主持设计的“大毒草”同济教工俱乐部。但由于李先生一贯的谨言慎行,造反派没有找到他任何不当言论。1978年我回同济读硕士,但并非在李先生名下(李先生当时没有招研究生,第一批导师有金经昌、董鉴泓、陶松龄三位先生)。1980年夏,由李先生带队的同济、重建工、武汉城建部分老师在北戴河编写《城市规划原理》(第一版),由清华吴良镛、赵秉时等先生主审,作为研究生的我和马武定正好在参加北戴河旅游规划,当地就安排我们和老师们一起住在海边一栋别墅里,由是度过了一个难忘的暑期。白天老师们和我们忙于各自的工作,吃完晚饭,大家在小楼门廊里乘凉聊天。记得一个热门话题是玛雅文化及“天外来客”留下的遗迹,吴先生对此很有兴趣,李先生也参加讨论,分享他的见解……时至今日,当时的情景仍历历在目。1981年夏,李先生作为答辩委员参加了我和马武定的硕士答辩。当年夏天我留校任教时,李先生是分管外事的建筑系副主任,除了有极少几次向他汇报外事活动外,我直接向李先生请教的机会很少。直到1985年,同济首次招收城市规划博士生,李先生是同济城规的第一个博士生导师(当年金先生年龄已超过70岁,按规定不能再带博士生)我有幸成为李先生的第一个博士生,得以就近请教,何其荣幸!

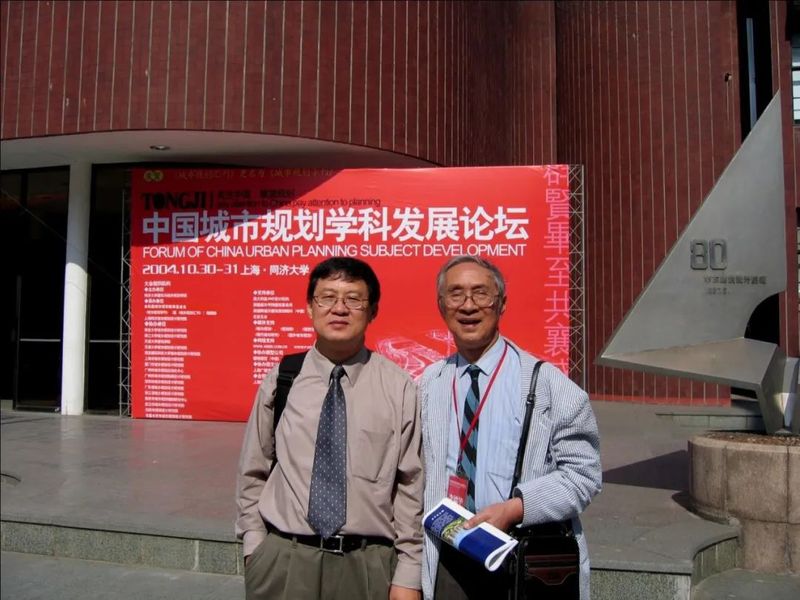

2004年李德华先生与作者合影

(右为李德华先生)

我跟李先生读博的三年(1985-1988),正是中国改革开放的高潮,同济也经历着很多变化。作为建筑系及后来的建筑规划学院的主要领导,李先生十分忙碌,和我见面不多,但是每次面谈,我的收获都很大。我记得的,一是他的认真。例如对于文献,李先生要求尽量读原著,如霍华德的《明日城市》。二是他的计划性。学生没有固定的规划理论课程,但李先生对于确定的学习计划、读书报告都要检查,不可随意应付。三是他的渊博全面。李先生所讨论的话题,古今中外,建筑城市,音乐绘画,海阔天空,而精彩的发现往往就在交叉的领域。四是他的宽松包容。李先生没有限定学生的课题,也没有把自己的观点推送给学生,而是鼓励学生开拓自己有兴趣的课题,导师加以引导。

1987年底我考上中美联合培养博士生,次年到北卡教堂山大学(UNC)读书,后来进入伊利诺伊大学芝加哥校区(UIC)。三十五年后,回想位于上海的同济建筑规划学科为什么会成为当代中国城市规划教育的重要基地,我觉得有三个因素:20世纪三四十年代中国及上海的时代背景;1952年院系调整后同济师资的特定条件;以及教授们包括金、冯、李等先生个人的教育及工作背景。李先生是同济建筑规划教育的奠基人之一,他对现代西方建筑规划理论的引介,是形成同济建筑规划教育“洋为中用”特色的重要因素。

李先生给人留下最深印象的,一个是他主持的《城市规划原理》教材,一个是他的为人。李先生的学术成就及为人,师门兄弟吴志强、孙施文、张兵等都有回忆,特别是吴志强执笔的缅怀李先生的文章,全面总结了李先生对规划学科的贡献。李先生在《城市规划原理》中致力于中西结合,打下今天中国规划教育和工作途径的坚实基础。在建立中国自己的规划理论时,既要反映中国的国情,也要引入发达国家的现代规划理论,还要理解苏联规划理论的影响,这是一个巨大的挑战。在现代化过程中把西方的经验教训跟本土情况结合,对各发展中国家都是一个巨大的挑战。《城市规划原理》进行了尝试,并且基本成功,这是一个重大的成就。

李先生的为人,是高素质修养却低调做人。他学识广博却含而不露,谦谦君子而外圆内方,杂务繁忙却不忘提携学生。在“文化大革命”艰难时期,有人忘记了自己的底线,但是李先生从来没有。所以李先生成为前辈、同辈、后辈的共同朋友是有道理的,他的人品就在那里,具有一种定力。

2007年李德华先生与学生们合影

从1988到1991年的三年多时间,李先生给我写了近十封信,谈及研究课题,也介绍国内校内的变化,以及他的工作生活。这些信件记录了李先生参加国际交流、编撰辞典教材、培育后辈等活动。他在信中经常说起外出开会,或者接待国际朋友的事。例如1988年他的信中说起安排同济和伊利诺伊大学香槟校区(UIUC)的交流;1989年在上海的联合国UNDTCD会议上和J. 佛利德曼(J. Friedmann)的会晤;1990年参与了世界银行贷款在上海建立城市规划新技术实验室;又参与了和联合国UNCRD合作建立的城市信息系统……李先生协助了多位同济青年教师出国学习的事。当时他说过,写推荐信似乎成为一件主要工作。1991年8月信中李先生提到“这两年来,参加了两部辞典的工作,一是土建大词典……另一是英汉土建大词典……”为编撰辞典著力良多。他十分关心《城市规划汇刊》(即现在的《学刊》),他说:“我们的《汇刊》倒蛮像知识分子,从形象外貌朴素到内容都像。还不足的是缺一些潇洒和幽默感。”

李先生对看不惯的事情往往当面提出批评,他说,别人会“以为我挑剔”。一次学院组织国际讨论会,要用Symposium一词,李先生认为不妥,因为与会者人数不多,可用Workshop或Seminar。一次有年轻教师和老教授一起走出会议室,年轻教师走在前面,推门先行而不顾弹簧门可能打到后面老师,李先生当面批评……李先生的性格也许不像金经昌先生那么直接,但是在为人正直上,两位先生完全一样。

认认真真做学问,平平实实做人,在浮躁世界里有所为、有所不为的定力。这是李先生树立的楷模,也是对“导师们为什么如此让人难忘?”的回答。

2023年1月,芝加哥

2019年李德华先生与作者合影

(左为李德华先生)

作者简介:

张庭伟,1986级博士研究生,美国伊利诺伊大学教授。

编辑| 格桑次尊