新闻中心

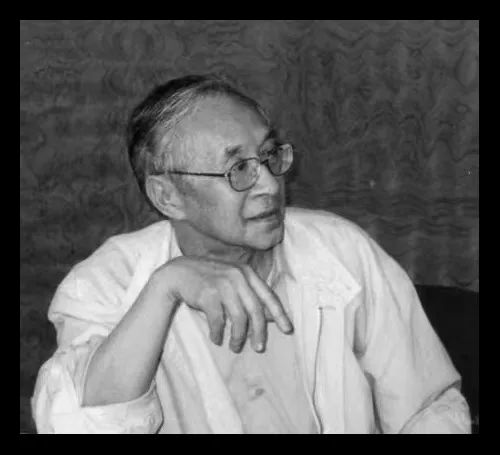

李德华先生

2000年赵民老师带着拜见并请李先生面试,是我第一次有幸与先生面对面。于我们这代人而言,李先生更像是传说,此前未曾有机会听过讲课,甚至也不记得听过什么讲座。因此,当李先生已经76岁高龄却第二次开门招收研究生时,能有机会入读门下是非常幸运的事情,但难免也会比平时多了些拘谨,不知道除了学术还能做些什么和说些什么,然而入门不久就真切感受到先生在严谨之外的随和与宽容。读博前几年,大环境使然,我的精力也更多放在项目课题上,论文选题也还没有方向,先生也从不安排什么系统性的阅读要求,平时相约往往说不了多少研究的事情就开始了漫谈,很多的话题都是随性所致。等到后来留校工作,拜访先生时也常常漫谈,范围就更加广泛,多了不少日常琐事和历史往事。多年后回忆起来,这些漫谈竟然也给予了我如此厚重的滋养,与同门师兄聊起和看几篇师兄撰写的回忆文字,才发现原来这也是我们共同的感受。

先生的严谨在师门是出了名的,不仅体现在他批改文字时的字斟句酌甚至连标点符合也逐一修改,还体现在日常交谈中对词义精准的要求。先生常常于看似最平常处突然发问,让人不得不停下飞翔的思想,转入对某个词语内涵及表述准确性进行推敲。记得有次谈到城市发展的阶段时说到了郊区化,李先生突然说,“郊区化”这个词不好也不准确,一时间让我愣在了那里,这么初级的一个专业词汇,我竟然从来没有想过会有什么质疑。稍后与李先生的讨教才让我有恍然大悟的感觉,提出用“郊迁化”这个词可能更准确——是对要素迁移的描述而非一种既定状态的实现过程;等待答辩时跟先生提到正在为Nigel taylor的Urban Planning Theory since 1945写文献推介,先生突然指着我的稿件问道,这里的“维多利亚时代”是什么意思?又让我陷入了沉思,只是原样翻译,确实未曾去思考过其背后的时代意义何在。正是这样一次次在最平常处的突然拷问,让我在几年里慢慢习惯了小心用词,尽量远离那些自己也不甚了解其内涵的时髦词汇。

先生的严谨,还体现在他的真实上。凡是遇到自己也不清楚的问题,先生从不掩饰,或者直接说自己也不太清楚,或者说要查一下,很多时候他会直接走到书柜或者走进卧室去翻找一会儿,大多数时候就会拿出来一份文献资料直接进行查阅,只是晚年很偶尔的情况下,才会说不记得了。尤其感动的是,2006年一整年断断续续的大上海都市计划访谈,对于其中的一个小问题,李先生在访谈的很多天后,专门请罗先生代为转告,他访谈时的记忆有点小偏差,需要重新更正下。对于自己发挥的作用,也仅仅说了两点,一是对每次的讨论用英文记录,并且特别指出还有位专门的中文记录员,但是已经不记得名字了;一是每次在下午专家们讨论完后,作为技士要带领圣约翰的高年级学生完成方案的调整修改,供专家们第二天下午讨论。作为专业人员,我们其实很明白这一岗位的重要性。

对于先生的随和与宽容,很多年后我还常常有进一步的体会和自叹弗如的感受。因为先生的随和与宽容,并非仅仅是表面上的迁就,而是给予学生更多自由的空间,让学生去培养自己于好奇心或者说好玩之心基础上的探索性为学之道。记得在学院荣誉院长室的某个惯例漫谈时间,聊了没多久,先生就饶有兴趣地从柜子里拿出一个小小的盒子,打开拿出一个十来厘米长的军绿色小铁盒,一拉一推间,小铁盒就伸长了小一倍。先生一边兴致勃勃地鼓捣,一边跟我解说这是个便携小幻灯机,前方竖起的就是成像用的镜头,幻灯片需要一张张手动来换,还颇有些得意地说是他前段时间在南京路逛街时顺手买的。于是,这次的漫谈主题,就顺利成章地转换成了逛街可能买到的新奇玩意。其实,当时幻灯机正在迅速让位于投影仪,这种折叠的幻灯机已经派不上多少实际用场。但是对于我们这个行业的老一辈而言,幻灯机无疑有着特殊的历史价值。先生手捧这个幻灯机把玩时溢于言表的开心,让你很难相信这是位年近八十高龄的权威专家,更像是位重新焕发的老玩童。如今,我也已经年过50,时不时就会想起那个午后,想起李先生的好奇心和好玩之心。

无论是师门师兄师姐,还是早年受过李先生教诲的学生,应该都不会忘记先生在思想上的开放性,以及对我们放胆开拓探索的支持。有幸参与李先生和罗先生共同主持的老虹口北部地区研究工作时,考虑到风貌保护区内民众更新发展的迫切需要和资金投入的巨大需求,我们几位博士生在讨论时常常冒出些看似颇具颠覆性的建议,譬如提出在保护区边缘的地铁东宝兴路站附近建设高层住宅来提高经济效益同时也形成立体界面,拆除部分里弄来满足新功能发展和改善基础设施水平,在四川北路与山阴路交叉口处建设高层以便丰富该区域竖向层次和提供欣赏第五立面的场所等。两位先生竟然都给予了肯定甚至鼓励,李先生甚至对四川北路和山阴路交叉口建设高层的设想明确提出,可以不必受现状制约,大胆构思新的地标建筑,因为这块地是基地的focus。先生对于我们这些想法的支持,并非仅仅停留在口头上,而是将他们都纳入到了正式出版的成果中。时至今日,我还会反问自己,是否能够如此开放地支持自己学生的异想天开?

淡然,则是与先生长时间相处的另外感受。先生幼时家庭殷实,从小入读教会学校直至圣约翰大学,涉猎广泛且设计经历丰富,从宏观战略规划到详细规划直至建筑景观,从咖啡馆到舞台设计直至家具和围巾,记得先生说过所有这些都可以纳入设计范畴。然而时代原因,不仅作品不多,甚至一路走来经历坎坷,记得董先生在先生文集发布会上也曾动容哽咽。然而这么多年相随,却从未听先生自己提过任何这方面的抱怨之词,也未曾听过提及任何不是之人。即使偶尔有人提及,甚至罗先生偶然提及,先生也只是静静无言旁听,仿佛与自己无关般。因为留校后常常要配合学院要求,为先生填些表格以申请些奖项,才慢慢了解到,先生早年曾获得国际设计奖项、出访各国名校、参与国际项目,还曾参加大百科全书编纂等等。然而所有这些,按照当前的考核要求,实在是缺乏所谓的业绩证明,以至于无论是做展览时,还是在申报填表时,都颇有些因为材料单薄而为难,真正体会到了何谓“桃李不言下自成蹊”。好在行业眼睛是雪亮的,先生晚年也得以屡获表彰。记得曾问过先生,学刊上辨析概念署名华实的小豆腐块是否源于他手,先生也只是面露笑容而未曾多说两句。还记得当年博士专业课需要打分时与先生说起分数高低问题,李先生直言到了大学就该60分可以了,因为与其花那么多时间去提高些成绩来申请奖励,不如多用些时间去学习更多知识。先生的这些肺腑之言,不知道是否还适合当下这日趋内卷的时代。只是每每想起先生在我推荐信里写的“融汇自然贯通”,总觉得这才是超越时代的箴言。

追随时间渐长,更会感动于先生内心深处的坚持,一些令人感动的画面早已定格于内心深处。刚开始做大上海都市计划访谈时,提及规划理念转变曾询问先生,早年学习和从业是否也经历过从以前形式主义向功能主义的转型过程,先生少有的非常肯定地回答,从来没有过这样的转型,从大学时就意识到功能和理性的重要性,从未让形式主义主导过自己的思维方式,城市规划必须强调功能和人的需求;有次谈及“乌托邦”思想及其在国内几乎沦为贬义词,先生严肃而坚定的反问,“乌托邦有什么错?!”那时正值城市规划界大谈“问题导向”而颇有些贬斥宏大规划目标和理想蓝图。每每回忆起那个瞬间,先生背对着客厅阳台坐在单人沙发上,面容上呈现出少有的坚毅,阳光透过玻璃洒在他的肩头和银发上,已经成为我内心深处的经典定格。也正是在这个瞬间,我体会到了先生的外柔内刚,会突然会想到他所接受高等教育学校的校训——光与真理。

作者简介:

栾峰,2000年师从李德华先生攻读博士研究生,2004年以《改革开放以来快速城市空间形态演变的成因机制研究——深圳和厦门案例》为毕业论文获得博士学位。现为同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师。

编辑| 李云涯