个人简介

袁烽,同济大学建筑与城市规划学院副院长、长聘教授、博士生导师,同济大学设计创意学院双聘教授,麻省理工学院(MIT)、弗吉尼亚大学(UVA)、皇家墨尔本理工大学(RMIT)等国际知名院校担任客座教授或教席教授,上海数字建造工程技术研究中心主任,国家土建结构预制装配化工程技术研究中心副主任。作为建筑智能设计与机器人建造领域的国际领军人物,他主编国际期刊《Architectural Intelligence》,并担任美国建筑师协会荣誉会士(FAIA)、国际建协职业实践委员会理事等职务。

乡村振兴的制造者

在中国乡村振兴的浪潮中,建筑师作为文化和空间的塑造者,扮演着越来越重要的角色。如何在传统与现代之间架起桥梁,如何通过建筑与设计回应乡村居民的需求和生活方式,这些都是当前乡村振兴实践中的关键课题。为了展现当代建筑师对乡村振兴和新农村建设做出的贡献,研究生第三党支部邀请袁烽教授进行了主题访谈活动,分享他在多个乡村振兴项目中的亲身经历与思考。从保护传统文化遗产到融入现代生活需求,袁烽教授在尊重乡土文化的基础上,运用创新的设计理念,让建筑成为乡村发展的推动力。同时通过建筑与人文的结合,调动社区的参与感与认同感,促进了民族融合和居民生活的积极性。

乡土文化的唤醒者

竹艺村位于川西平原,拥有深厚的竹编文化底蕴。村中流传着已有两千多年历史的道明竹编技艺,这一国家级非物质文化遗产几乎是家家户户赖以谋生的手艺。然而,传统竹编工艺曾一度面临传承困境,乡村也难以留住年轻人。2016年,同济大学袁烽教授带领设计团队受邀来到竹艺村,深入田野实地调研后认识到,振兴乡村的关键在于挖掘乡土文化基因,让传统文化焕发新的生机。

在袁烽教授的推动下,竹艺村的蜕变首先从公共文化服务中心“竹里”开始。“竹里”之名取自南宋诗人陆游的《太平时》:“竹里房栊一径深,静愔愔”,表达了竹林深处静谧幽居的诗意。袁烽教授创新性地将数学符号“∞”作为建筑平面的原型,两个相互盘绕的环形体块围合成内外庭院,巧妙连接于青瓦屋顶之下,模糊了室内与室外、新旧之间的边界。整个建筑宛若漂浮在竹林和田野之间的一座现代青瓦房,与自然乡村形成和谐对话。

为呈现道明竹编工艺的精巧,袁烽教授与当地竹编艺人多次合作,借助参数化数字设计技术,将传统的小尺度竹编图案放大成为建筑立面的肌理。青砖墙面上的竹编纹理,展现出传统与现代融合的独特美感。支撑建筑的核心则是隐藏在屋顶之下的轻型预制钢木混合结构,设计团队在工厂预制木构件,现场快速组装,仅用52天即完成全部施工,大幅降低了对当地生活的干扰。

随着“竹里”名声远扬,竹艺村逐渐成为城市艺术家、设计师和诗人向往的乡村新居地。村庄里涌现出越来越多的艺术创客,他们与本地村民共同续写着乡村振兴的新篇章。有的开设竹编工坊,将现代设计融入传统工艺;有的创办乡村美术馆和创客空间,丰富乡村文化体验;更有海外艺术家驻村交流,以国际视野激发本土创造力。由此,竹艺村以“艺术点亮乡村”的独特路径,成为乡村振兴和传统文化创新融合的典范。

乡村社区共建的推动者

云南省大理白族自治州云龙县的永安上村,位于中国西南边陲偏远的高山山区。近年来,永安上村青壮年多外出务工,村庄基础设施相对落后,缺乏公共活动空间,逢年过节或红白喜事时,村民们苦于没有一个宽敞的聚会场所。为改善这一状况,2018年,同济大学袁烽教授团队应邀来到永安上村,选址建设一座小型乡村公共建筑,以满足村民议事、活动和日常交流的需求。

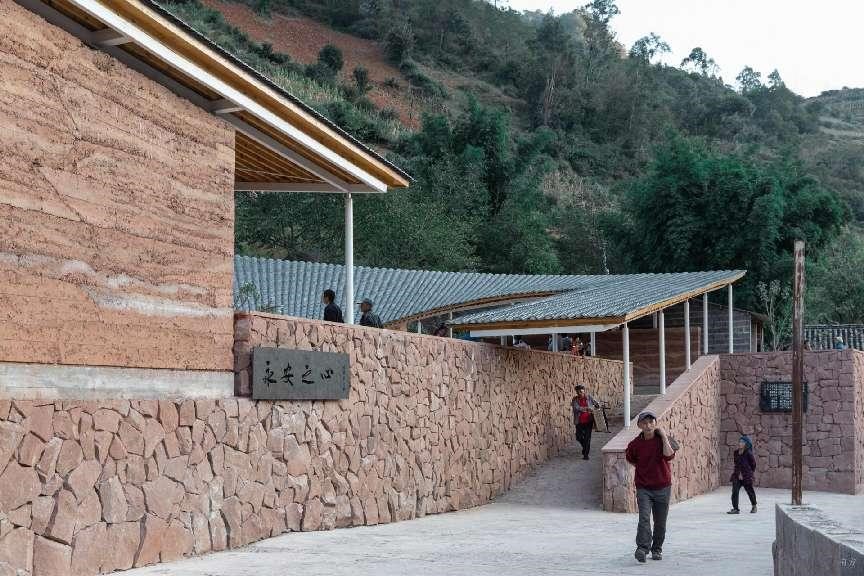

然而,在偏远山区建造一座公共建筑,面临着成本控制和技术实施的巨大挑战。袁烽教授秉持“低技化建造”原则,坚持就地取材、因地制宜,充分利用当地材料和乡土工艺。前期调研发现,永安村民擅长传统夯土墙建造技术,而邻近县城也有小型钢结构厂能够加工简单构件。基于这一条件,袁烽教授确定了以简易轻钢体系作为结构骨架,提高施工效率,同时由村民在专业技术人员指导下利用传统夯土工艺自建墙体。这种“专业指导+群众参与”的模式不仅有效控制了建筑成本,更使村民亲手建造自己的公共空间,极大增强了社区凝聚力与归属感。

建筑基础及室外场地采用村民熟练的干砌片石工艺建设,褐红色砂岩石块取自村下河床,未经机加工直接砌筑成自然的基座。夯土墙自基座“生长”而出,托起舒展的灰瓦坡屋顶。粗旷的片石、质朴的夯土与典雅的屋面自然融合,使新建筑与周围民居高度和谐统一。从空中俯瞰,建筑整体轮廓呈现出宛若心形的几何图案,被村民们亲切地称为“永安之心”。

“永安之心”首次为永安村提供了一个真正意义上的公共活动空间。如今,无论是村组干部商议村务,还是节庆时乡亲们载歌载舞、聚会交流,这里都已成为村寨的公共客厅,村民们对其产生了深厚的情感和认同。这个公共空间已经成为村庄“精神记忆的家园”,承载乡愁、传承文化,让无论身处何方的村民,都能在心中拥有一处精神的归宿。

乡村创新发展的践行者

在当今中国,新型城镇化与美丽乡村建设正蓬勃开展,无数乡村渴望焕发新的生机与活力。以尊重乡土与融汇创新为核心的建筑设计,正成为推动乡村振兴的重要引擎。袁烽教授团队始终秉持“科技赋能乡村、人文滋养乡村”的理念,通过数字设计、3D打印、机器人建造等先进技术与乡土材料及社区营造相融合,以扎根乡土、服务社会的实践精神,让传统工艺获得新生,同时为乡村引入可持续发展的新理念和机制,成功开辟了一条以人为本、富有前瞻性的乡村振兴之路。袁烽教授的实践经验已成为各地乡村建设的重要典范,激励着更多乡村迈向各美其美、美美与共的未来。

供稿 | 朱可 王乙茜 王世同

图文排版 | 王乙茜

视频录制 | 介鹏宇 李娟洁

视频剪辑 | 李雨娇 王乙茜

审核 | 郑晨